CHANEL Pygmalion Days/田原綾子

2016年4月23日(土)14:00~ CHANEL NEXUS HALL 自由席 3列左ブロック 無料招待

ヴィオラ:田原綾子

ピアノ:島田彩乃

【曲目】

フンメル:ヴィオラとピアノのための幻想曲 ト短調 作品94

ウェーバー:アンダンテとハンガリー風ロンド ハ短調 作品35

ビーバー:「ロザリオのソナタ」よりパッサカリア ト短調(ヴィオラ・ソロ)

ヴュータン:ヴィオラ・ソナタ 変ロ長調 作品36

《アンコール》

岡野貞一/森 円花編: ふるさと(ヴィオラとピアノのための)

ファッション・ブランドのCHANELが若い音楽家への支援と育成を主旨として毎年展開している「CHANEL Pygmalion Days」シリーズは、無料で一般に公開されている。会場は東京・銀座3丁目にあるシャネル銀座ビルディングの4階にある「CHANEL NEXUS HALL」。方形のフラットな部屋だが、稼働椅子を並べて200名程入るだろうか、天井は2階分くらいの高さがあり、ある程度の音響が確保されている。シリーズでは、毎年5名前後の若手アーティストが選任され、各自が年間に6回の1時間のリサイタルを開く。今年2016年は5名の演奏家が選ばれていて、珍しく全員が弦楽器奏者になった。例年のようにピアノや声楽はない。選ばれたのは、ヴァイオリンの城戸かれんさん、土岐祐奈さん、富井ちえりさん、チェロの上野通明さん、藤原秀章さんの5名である。今シーズンのコンサートは既に2月から始まっているが、そこに特別参加して本日1回だけのリサイタルを行うことになったのが、ヴィオラの田原綾子さんである。ヴィオラは単独の曲が少ないため、6回のシリーズを組むことは難しいということで、1回だけの参加になったようだ。

それでも曲目を見ればわかるように、聴き慣れない曲ばかり。一般招待者向けのコンサートであるだけに来場者はクラシック音楽マニアばかりではないし、CHANELが顧客サービス目的で招待される方たちもいるので、田原さんも選曲には苦労したようである(中にはヴァイオリンとヴィオラの区別がつかないような人も招待されていたようで・・・・)。最終的に彼女が選んだ曲は上記の通りになったわけだが、どの曲も一般的には有名な曲ではないものの、分かりやすくてとても素敵な曲ばかりであった。

田原綾子さんは2013年の「第11回 東京音楽コンクール」の弦楽部門で優勝ならびに聴衆賞を受賞した時の本選会で初めて聴いて以来、積極的に聴き続けたいアーティストのひとりとなったので、機会がある度に、できるだけ聴かせていただいているが、私にヴィオラの魅力を知らしめてくれた演奏家である。コンクールの時は桐朋学園大学音楽学部の1年生だったが、現在は4年に在学中。その間、何度も聴く機会があったが、ヴィオラという楽器の性格上、室内楽の演奏会が多く、協奏曲は2回(バルトークのヴィオラ協奏曲/シェルイ補筆版、モーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲)、リサイタルも1時間のものが1回しかない。その唯一のリサイタルは、昨年2015年5月の東京文化会館・小ホールの「モーニングコンサート」であった。その時に、ヴィオラの有名な曲を演奏してしまっていたこともあったからであろう。今回の選曲も、ヴィオラは有名な曲が少ないという課題を反映しているのである。

というわけで、今日は田原さんのヴィオラ・リサイタル。1時間の演奏会だが、ヴィオラ音楽をたっぷりと楽しませていただいた。

1曲目はフンメルの「ヴィオラとピアノのための幻想曲 ト短調 作品94」。フンメル(1778~1837)はハンガリー(現在ではスロヴァキア)出身の作曲家・ピアニスト。モーツァルトやベートーヴェンと同時代の人で、ウィーンなどで活躍した大家であるが、現在ではフンメルの曲が演奏される機会はあまりない。作品94の幻想曲は、実際はヴィオラとオーケストラのための協奏曲風の作品である。本日はもちろんピアノ伴奏で演奏された。

序奏に続いて、ヴィオラが歌謡的な旋律の主題を提示していく。朗々と歌うように、田原さんのヴィオラが、基本的には深みを帯びた明るい音色で豊かに鳴り出す。ヴィオラは音域が人の声域に近いとよく言われるが、歌謡的な旋律を演奏すると、ヴァイオリンでは出せない大らかさが魅力だ。途中からガラリと曲想が変わって、モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』のドン・オッターヴィオのアリア「わたしの恋人を慰めて」の旋律が登場する。テノールの声域もヴィオラの高音域のふくよかな音色が似合っているようだ。その後も聴いたことのある旋律が引用されている。他人の作品をモロに引用してしまう辺りはこの時代ならではのことだ。歌うようなヴィオラが、時には切々と、時には軽快に弾むように歌い、早いパッセージは協奏曲風に、技巧的に刻まれる。この曲は始めの部分がフンメルのオリジナルで、後は他人のオペラからの転用ばかりだが、ヴィオラを主役にするために、その歌謡的な特徴を発揮するように作られているのである。

2曲目は、ウェーバーの「アンダンテとハンガリー風ロンド ハ短調 作品35」。ウェーバー(1786~1826)はオペラ『魔弾の射手』が有名だが、演奏会用の作品としてはあまり有名なものはないようで、私も聴く機会は少ない。この曲も元はヴィオラとオーケストラのためのもので、ピアノ伴奏版の編曲はプリムローズであろうか。

前半の「アンダンテ」は主題と3つの変奏からなる。主題の抒情的な美しさはいかにもドイツ・ロマン派といった風情で、詩情に溢れた歌謡的な旋律は、ヴィオラのふくよかな音色がよく似合う。田原さんのヴィオラは暖色系の音色で、聴いていて心にすーっと染み込んでくるような温かさがある。2番目の変奏で旋律が高音域に移っても、ヴァイオリンとは違う線が太くマイルドな音色が心地よかった。

後半の「ハンガリー風ロンド」は、陽気な舞曲のようなロンド主題が軽快に弾み、ヴィオラも跳ね回るよう。楽曲自体が底抜けに明るいイメージではあるが、田原さんの明るい音色が自然と微笑みを呼ぶ。中間部に現れるハンガリーの民族風の曲想も、中低音域の豊かな鳴らせ方や弾むようなリズム感が楽しげの雰囲気を醸し出し、中高音域のレガートの効いた流れるようなフレージングも陽気だ。田原さんの演奏は、いつも楽しげなところがよい。音楽が好きで、ヴィオラが大好き、といった気持ちが演奏によく表れている。

プログラムの後半は、まずビーバーの「『ロザリオのソナタ』よりパッサカリア ト短調」。この曲は無伴奏、ヴィオラのソロである。ビーバー(1644~1704)は少し時代が遡るバロック期の作曲家。この曲は、聖母マリアの生涯の秘跡を称えた全16曲のヴァイオリン・ソナタ集の終曲で、最後のこのパッサカリアだけが無伴奏になっている。原曲(ヴァイオリン)はト短調だが、今日はヴィオラでの演奏なので、5度低いハ短調となる。ヴァイオリンと比べるとヴィオラの方が重厚な響きになる。「ド」-「シ♭」-「ラ♭」-「ソ」という下降する4つの音を基盤に、その上に変奏曲が展開されていく。

出だしの4小節から4つの音が豊かに響くが、最初の変奏から重音に展開してそこには高い緊張感が漂う。歌謡的とは正反対のバロック期の純音楽。対位法的な2声の構造が続き、「ド」-「シ♭」-「ラ♭」-「ソ」を通奏低音にして、その上に装飾的な変奏が技巧的に演奏されていく。心地よい緊張感の中で、単純かつ単調な低音部と高音域の華麗な変奏が鮮やかな対比で描かれていた。

最後は、ヴュータンの「ヴィオラ・ソナタ 変ロ長調 作品36」。ヴュータン(1820~1881)はぐっと時代が下ったロマン派時代のフランス=ベルギー楽派の作曲家で、フランク(1822~1890)と同じ世代である。ヴァイオリニストでもあったので、ヴァイオリン協奏曲やヴァイオリン・ソナタなどに優れた作品を残している。ヴィオラにも通じていて、ヴィオラのために書かれた曲もいくつかあり、作品36のヴィオラ・ソナタは1863年の作。とても素敵な曲であり、もっと演奏機会があっても良いと思う。有名なフランクのヴァイオリン・ソナタが1886年の作だから、ヴュータンの影響を受けているようにも感じられる。3楽章構成で25分くらい。ヴィオラの歌謡的な性格をしっかりと捉えていて、旋律が美しく歌うようである。

第1楽章は、序奏とコーダに同じ主題が使われていて、これがマエストーソで息の長い歌謡的な美しい旋律。感傷的でロマンティックである。田原さんのヴィオラがここぞとばかりに、優しく、柔らかく歌う。人肌の温もりのような感性が心地よく響く。中間部はアレグロになり、ソナタ形式のように複数の主題が現れ展開し再現される。それぞれの主題もまた美しい旋律だ。ふわりとした軽快なリズム感の中で、抒情性が大らかに描かれて行く。経過句には高速パッセージが登場してかなり技巧的な要素も盛り込まれている。様々な要素が入り組んで複雑化しているので曲想がどんどん変化していくが、田原さんの表現力の幅は広く、柔軟性もある。

第2楽章は舟歌。緩徐楽章に相当する。こちらも息の長い歌謡的な主題。ヴィオラが並に揺られるようにテンポを揺らし、浮遊感を感じさせつつ、たっぷりと歌わせていた。

第3楽章はスケルツァンド・アレグロで、洒脱で諧謔的な、それでいて美しい主題を中心に、ピアノがフランス風の色彩感を見せると、ヴィオラが丸みのある音で応じ、一方では華やかで技巧的に、縦横に走り巡る。駆け抜けるようなフィニッシュが印象的であった。

アンコールは、岡野貞一の「ふるさと」。田原さんの学ぶ桐朋学園大学の作曲科の森 円花さんの編曲で、この日のためにヴィオラとピアノのための作品に仕上げられたもの。昨年の「モーニング・コンサート」に続いての森さんの編曲は、ヴィオラの特性をたっぷりと活かすような音域の設定と、重音やピツィカート(左手のピツィカートまで出てくる)などの技法を効果的に配置しているのと、ピアノの和声にキラキラと煌めくような透明感があって、とても素敵なのである。「モーニング・コンサート」の時は「浜辺の歌」だったので、意外な選曲だと思ったのだが、こうしてまた「ふるさと」を聴かせていただくと、日本の歌曲のもつ優しく美しい旋律を、歌謡的なヴィオラでしっとりと演奏するのは、理に適っているようにも思えるし、また実際にとても素敵である。今後は、田原さんのリサイタルでのアンコールは、森さん編曲の「日本の歌曲シリーズ」が聴けたら良いなどと勝手に思う。次は「初恋」か「からたちの花」をリクエストしたいところ。

こうして1時間のリサイタルを聴き終えてみると、ヴィオラ音楽の魅力がいっぱい詰まっていたように思う。事前に曲目を聞いた時には、ヴィオラのリサイタルだとやはり聴いたことがないような曲ばかりなので、マニアックな内容になってしまうのかと思ったものだが、聴いたみればとても素敵な曲ばかり。何回か聴けばすっかり覚えてしまいそうである。「CHANEL Pygmalion Days」という特別な客層に向けての意味でも、とても場らしい選曲であったと思う。どの曲も(パッサカリア以外は)歌謡的な旋律が美しく、演奏は基本的に明るい音色で、女性的な柔らかさと温もりを感じる。ホールの空間があまり響かないところはちょっと辛そうだったが、中低音を豊かに鳴らし、中高音域はふくよかに響く。ヴィオラは人の声(アルト)に音域が近いということが常に意識されているようで、どの曲も旋律を意識的に大きく歌わせていた。とても素敵な演奏であった。

終演後は、田原さんとお話しする時間が持てたのでとても楽しかった。彼女の、とにかく前向きで明るいキャラクタには元気づけられる。演奏にもよく表れていて、音楽がとても楽しいものなのだということを改めて感じさせてくれるのである。キーンと張り詰めたような緊張感の高い音楽や、攻撃的な音楽もまた感動を呼ぶものだけれども、聴いていて心地よく、心が安らぐような音楽が私は好きである。

また森さんとも久し振りにお会いできたので、いつものように楽しく記念撮影などを楽しんだ。

左から森円花さん、田原綾子さん、島田彩乃さん(ピアノ)。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

← 読み終わりましたら、クリックお願いします。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

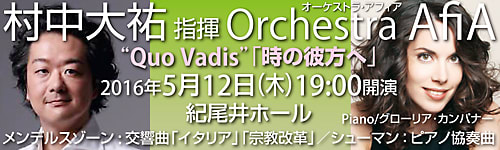

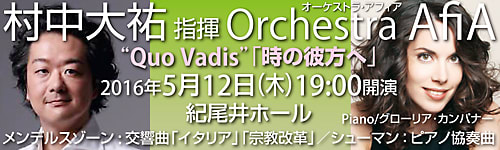

当ブログの筆者がお勧めするコンサートのご案内です。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

当ブログの人気ページをご紹介します。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓

2016年4月23日(土)14:00~ CHANEL NEXUS HALL 自由席 3列左ブロック 無料招待

ヴィオラ:田原綾子

ピアノ:島田彩乃

【曲目】

フンメル:ヴィオラとピアノのための幻想曲 ト短調 作品94

ウェーバー:アンダンテとハンガリー風ロンド ハ短調 作品35

ビーバー:「ロザリオのソナタ」よりパッサカリア ト短調(ヴィオラ・ソロ)

ヴュータン:ヴィオラ・ソナタ 変ロ長調 作品36

《アンコール》

岡野貞一/森 円花編: ふるさと(ヴィオラとピアノのための)

ファッション・ブランドのCHANELが若い音楽家への支援と育成を主旨として毎年展開している「CHANEL Pygmalion Days」シリーズは、無料で一般に公開されている。会場は東京・銀座3丁目にあるシャネル銀座ビルディングの4階にある「CHANEL NEXUS HALL」。方形のフラットな部屋だが、稼働椅子を並べて200名程入るだろうか、天井は2階分くらいの高さがあり、ある程度の音響が確保されている。シリーズでは、毎年5名前後の若手アーティストが選任され、各自が年間に6回の1時間のリサイタルを開く。今年2016年は5名の演奏家が選ばれていて、珍しく全員が弦楽器奏者になった。例年のようにピアノや声楽はない。選ばれたのは、ヴァイオリンの城戸かれんさん、土岐祐奈さん、富井ちえりさん、チェロの上野通明さん、藤原秀章さんの5名である。今シーズンのコンサートは既に2月から始まっているが、そこに特別参加して本日1回だけのリサイタルを行うことになったのが、ヴィオラの田原綾子さんである。ヴィオラは単独の曲が少ないため、6回のシリーズを組むことは難しいということで、1回だけの参加になったようだ。

それでも曲目を見ればわかるように、聴き慣れない曲ばかり。一般招待者向けのコンサートであるだけに来場者はクラシック音楽マニアばかりではないし、CHANELが顧客サービス目的で招待される方たちもいるので、田原さんも選曲には苦労したようである(中にはヴァイオリンとヴィオラの区別がつかないような人も招待されていたようで・・・・)。最終的に彼女が選んだ曲は上記の通りになったわけだが、どの曲も一般的には有名な曲ではないものの、分かりやすくてとても素敵な曲ばかりであった。

田原綾子さんは2013年の「第11回 東京音楽コンクール」の弦楽部門で優勝ならびに聴衆賞を受賞した時の本選会で初めて聴いて以来、積極的に聴き続けたいアーティストのひとりとなったので、機会がある度に、できるだけ聴かせていただいているが、私にヴィオラの魅力を知らしめてくれた演奏家である。コンクールの時は桐朋学園大学音楽学部の1年生だったが、現在は4年に在学中。その間、何度も聴く機会があったが、ヴィオラという楽器の性格上、室内楽の演奏会が多く、協奏曲は2回(バルトークのヴィオラ協奏曲/シェルイ補筆版、モーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲)、リサイタルも1時間のものが1回しかない。その唯一のリサイタルは、昨年2015年5月の東京文化会館・小ホールの「モーニングコンサート」であった。その時に、ヴィオラの有名な曲を演奏してしまっていたこともあったからであろう。今回の選曲も、ヴィオラは有名な曲が少ないという課題を反映しているのである。

というわけで、今日は田原さんのヴィオラ・リサイタル。1時間の演奏会だが、ヴィオラ音楽をたっぷりと楽しませていただいた。

1曲目はフンメルの「ヴィオラとピアノのための幻想曲 ト短調 作品94」。フンメル(1778~1837)はハンガリー(現在ではスロヴァキア)出身の作曲家・ピアニスト。モーツァルトやベートーヴェンと同時代の人で、ウィーンなどで活躍した大家であるが、現在ではフンメルの曲が演奏される機会はあまりない。作品94の幻想曲は、実際はヴィオラとオーケストラのための協奏曲風の作品である。本日はもちろんピアノ伴奏で演奏された。

序奏に続いて、ヴィオラが歌謡的な旋律の主題を提示していく。朗々と歌うように、田原さんのヴィオラが、基本的には深みを帯びた明るい音色で豊かに鳴り出す。ヴィオラは音域が人の声域に近いとよく言われるが、歌謡的な旋律を演奏すると、ヴァイオリンでは出せない大らかさが魅力だ。途中からガラリと曲想が変わって、モーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』のドン・オッターヴィオのアリア「わたしの恋人を慰めて」の旋律が登場する。テノールの声域もヴィオラの高音域のふくよかな音色が似合っているようだ。その後も聴いたことのある旋律が引用されている。他人の作品をモロに引用してしまう辺りはこの時代ならではのことだ。歌うようなヴィオラが、時には切々と、時には軽快に弾むように歌い、早いパッセージは協奏曲風に、技巧的に刻まれる。この曲は始めの部分がフンメルのオリジナルで、後は他人のオペラからの転用ばかりだが、ヴィオラを主役にするために、その歌謡的な特徴を発揮するように作られているのである。

2曲目は、ウェーバーの「アンダンテとハンガリー風ロンド ハ短調 作品35」。ウェーバー(1786~1826)はオペラ『魔弾の射手』が有名だが、演奏会用の作品としてはあまり有名なものはないようで、私も聴く機会は少ない。この曲も元はヴィオラとオーケストラのためのもので、ピアノ伴奏版の編曲はプリムローズであろうか。

前半の「アンダンテ」は主題と3つの変奏からなる。主題の抒情的な美しさはいかにもドイツ・ロマン派といった風情で、詩情に溢れた歌謡的な旋律は、ヴィオラのふくよかな音色がよく似合う。田原さんのヴィオラは暖色系の音色で、聴いていて心にすーっと染み込んでくるような温かさがある。2番目の変奏で旋律が高音域に移っても、ヴァイオリンとは違う線が太くマイルドな音色が心地よかった。

後半の「ハンガリー風ロンド」は、陽気な舞曲のようなロンド主題が軽快に弾み、ヴィオラも跳ね回るよう。楽曲自体が底抜けに明るいイメージではあるが、田原さんの明るい音色が自然と微笑みを呼ぶ。中間部に現れるハンガリーの民族風の曲想も、中低音域の豊かな鳴らせ方や弾むようなリズム感が楽しげの雰囲気を醸し出し、中高音域のレガートの効いた流れるようなフレージングも陽気だ。田原さんの演奏は、いつも楽しげなところがよい。音楽が好きで、ヴィオラが大好き、といった気持ちが演奏によく表れている。

プログラムの後半は、まずビーバーの「『ロザリオのソナタ』よりパッサカリア ト短調」。この曲は無伴奏、ヴィオラのソロである。ビーバー(1644~1704)は少し時代が遡るバロック期の作曲家。この曲は、聖母マリアの生涯の秘跡を称えた全16曲のヴァイオリン・ソナタ集の終曲で、最後のこのパッサカリアだけが無伴奏になっている。原曲(ヴァイオリン)はト短調だが、今日はヴィオラでの演奏なので、5度低いハ短調となる。ヴァイオリンと比べるとヴィオラの方が重厚な響きになる。「ド」-「シ♭」-「ラ♭」-「ソ」という下降する4つの音を基盤に、その上に変奏曲が展開されていく。

出だしの4小節から4つの音が豊かに響くが、最初の変奏から重音に展開してそこには高い緊張感が漂う。歌謡的とは正反対のバロック期の純音楽。対位法的な2声の構造が続き、「ド」-「シ♭」-「ラ♭」-「ソ」を通奏低音にして、その上に装飾的な変奏が技巧的に演奏されていく。心地よい緊張感の中で、単純かつ単調な低音部と高音域の華麗な変奏が鮮やかな対比で描かれていた。

最後は、ヴュータンの「ヴィオラ・ソナタ 変ロ長調 作品36」。ヴュータン(1820~1881)はぐっと時代が下ったロマン派時代のフランス=ベルギー楽派の作曲家で、フランク(1822~1890)と同じ世代である。ヴァイオリニストでもあったので、ヴァイオリン協奏曲やヴァイオリン・ソナタなどに優れた作品を残している。ヴィオラにも通じていて、ヴィオラのために書かれた曲もいくつかあり、作品36のヴィオラ・ソナタは1863年の作。とても素敵な曲であり、もっと演奏機会があっても良いと思う。有名なフランクのヴァイオリン・ソナタが1886年の作だから、ヴュータンの影響を受けているようにも感じられる。3楽章構成で25分くらい。ヴィオラの歌謡的な性格をしっかりと捉えていて、旋律が美しく歌うようである。

第1楽章は、序奏とコーダに同じ主題が使われていて、これがマエストーソで息の長い歌謡的な美しい旋律。感傷的でロマンティックである。田原さんのヴィオラがここぞとばかりに、優しく、柔らかく歌う。人肌の温もりのような感性が心地よく響く。中間部はアレグロになり、ソナタ形式のように複数の主題が現れ展開し再現される。それぞれの主題もまた美しい旋律だ。ふわりとした軽快なリズム感の中で、抒情性が大らかに描かれて行く。経過句には高速パッセージが登場してかなり技巧的な要素も盛り込まれている。様々な要素が入り組んで複雑化しているので曲想がどんどん変化していくが、田原さんの表現力の幅は広く、柔軟性もある。

第2楽章は舟歌。緩徐楽章に相当する。こちらも息の長い歌謡的な主題。ヴィオラが並に揺られるようにテンポを揺らし、浮遊感を感じさせつつ、たっぷりと歌わせていた。

第3楽章はスケルツァンド・アレグロで、洒脱で諧謔的な、それでいて美しい主題を中心に、ピアノがフランス風の色彩感を見せると、ヴィオラが丸みのある音で応じ、一方では華やかで技巧的に、縦横に走り巡る。駆け抜けるようなフィニッシュが印象的であった。

アンコールは、岡野貞一の「ふるさと」。田原さんの学ぶ桐朋学園大学の作曲科の森 円花さんの編曲で、この日のためにヴィオラとピアノのための作品に仕上げられたもの。昨年の「モーニング・コンサート」に続いての森さんの編曲は、ヴィオラの特性をたっぷりと活かすような音域の設定と、重音やピツィカート(左手のピツィカートまで出てくる)などの技法を効果的に配置しているのと、ピアノの和声にキラキラと煌めくような透明感があって、とても素敵なのである。「モーニング・コンサート」の時は「浜辺の歌」だったので、意外な選曲だと思ったのだが、こうしてまた「ふるさと」を聴かせていただくと、日本の歌曲のもつ優しく美しい旋律を、歌謡的なヴィオラでしっとりと演奏するのは、理に適っているようにも思えるし、また実際にとても素敵である。今後は、田原さんのリサイタルでのアンコールは、森さん編曲の「日本の歌曲シリーズ」が聴けたら良いなどと勝手に思う。次は「初恋」か「からたちの花」をリクエストしたいところ。

こうして1時間のリサイタルを聴き終えてみると、ヴィオラ音楽の魅力がいっぱい詰まっていたように思う。事前に曲目を聞いた時には、ヴィオラのリサイタルだとやはり聴いたことがないような曲ばかりなので、マニアックな内容になってしまうのかと思ったものだが、聴いたみればとても素敵な曲ばかり。何回か聴けばすっかり覚えてしまいそうである。「CHANEL Pygmalion Days」という特別な客層に向けての意味でも、とても場らしい選曲であったと思う。どの曲も(パッサカリア以外は)歌謡的な旋律が美しく、演奏は基本的に明るい音色で、女性的な柔らかさと温もりを感じる。ホールの空間があまり響かないところはちょっと辛そうだったが、中低音を豊かに鳴らし、中高音域はふくよかに響く。ヴィオラは人の声(アルト)に音域が近いということが常に意識されているようで、どの曲も旋律を意識的に大きく歌わせていた。とても素敵な演奏であった。

終演後は、田原さんとお話しする時間が持てたのでとても楽しかった。彼女の、とにかく前向きで明るいキャラクタには元気づけられる。演奏にもよく表れていて、音楽がとても楽しいものなのだということを改めて感じさせてくれるのである。キーンと張り詰めたような緊張感の高い音楽や、攻撃的な音楽もまた感動を呼ぶものだけれども、聴いていて心地よく、心が安らぐような音楽が私は好きである。

また森さんとも久し振りにお会いできたので、いつものように楽しく記念撮影などを楽しんだ。

左から森円花さん、田原綾子さん、島田彩乃さん(ピアノ)。

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

当ブログの筆者がお勧めするコンサートのご案内です。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓

★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★・・・・・★

当ブログの人気ページをご紹介します。

↓コチラのバナーをクリックしてください。↓