宗達下絵に、光悦が三十六歌仙の和歌を記した“お気に入り”の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」を図録で眺めながら、琳派の人々の和歌や古典への研鑽のほどを思っていました。

画題発想の根底にあるものを手元の新古今和歌集、冬歌の巻(日本古典文学大系)で辿ってみました。

思いのほかに多くの冬の歌が上がっていました。

うつり行く雲に嵐の声すなり散るかまさきのかづらきの山 藤原雅経

しがの浦や遠ざかりゆく浪間より氷りて出づる有明の月 家隆朝臣

駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野の渡りの雪の夕暮れ 定家朝臣

謡曲の詞章にもしばしばとられているこれらの歌は、画家達も好んで題材に選んで描いています。

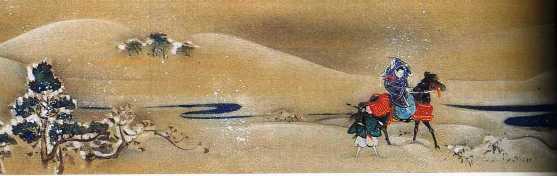

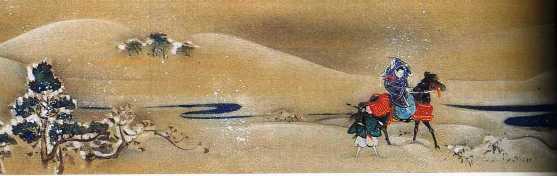

鈴木其一 四季歌意図巻 部分

本歌取りの重層構造が複雑な情感を漂わせ、構築される幽玄の世界が創作の意欲を呼ぶのでしょう。

季節の進む順に組まれた冬歌の終わりの方には、歳末の慌しい中にも悲しみの陰影を詠っていますが、その中で、過ぎ行く年を送る老いの身の嘆き、悲しみをよんだ切実な歌にも出会いました。

かぞふれば年の残りもなかりけり老いぬるばかりかなしきはなし 和泉式部

思ひきや八十の年の暮なればいかばかりかは物はかなしき 小侍従

冬の厳しい季節感は、私の思い込みの中では俳句の方が表現形式としてはぴったり来るのではと思っていたのですが、和歌の世界も、しみじみと年の名残の哀愁をうたいあげ棄てたものではありませんでした。

俳句の世界で、私の好きな冬の句はなぜか海を素材にして詠ったものが多いのです。冬ごもりのつれづれに鮮烈な切り取りを印象深く味わっています。

凩の果てはありけり海の音 池西言水

海に出て木枯し帰るところなし 山口誓子

木がらしや目刺にのこる海の色 芥川龍之介

流氷や宗谷の門波荒れやまず 山口誓子

湯豆腐やいのちのはてのうすあかり 久保田万太郎

冬菊のまとふはおのがひかりのみ 水原秋桜子

思いつくままの句は、終わりの二句以外は、こがらしと冬の海です。

画題発想の根底にあるものを手元の新古今和歌集、冬歌の巻(日本古典文学大系)で辿ってみました。

思いのほかに多くの冬の歌が上がっていました。

うつり行く雲に嵐の声すなり散るかまさきのかづらきの山 藤原雅経

しがの浦や遠ざかりゆく浪間より氷りて出づる有明の月 家隆朝臣

駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野の渡りの雪の夕暮れ 定家朝臣

謡曲の詞章にもしばしばとられているこれらの歌は、画家達も好んで題材に選んで描いています。

鈴木其一 四季歌意図巻 部分

本歌取りの重層構造が複雑な情感を漂わせ、構築される幽玄の世界が創作の意欲を呼ぶのでしょう。

季節の進む順に組まれた冬歌の終わりの方には、歳末の慌しい中にも悲しみの陰影を詠っていますが、その中で、過ぎ行く年を送る老いの身の嘆き、悲しみをよんだ切実な歌にも出会いました。

かぞふれば年の残りもなかりけり老いぬるばかりかなしきはなし 和泉式部

思ひきや八十の年の暮なればいかばかりかは物はかなしき 小侍従

冬の厳しい季節感は、私の思い込みの中では俳句の方が表現形式としてはぴったり来るのではと思っていたのですが、和歌の世界も、しみじみと年の名残の哀愁をうたいあげ棄てたものではありませんでした。

俳句の世界で、私の好きな冬の句はなぜか海を素材にして詠ったものが多いのです。冬ごもりのつれづれに鮮烈な切り取りを印象深く味わっています。

凩の果てはありけり海の音 池西言水

海に出て木枯し帰るところなし 山口誓子

木がらしや目刺にのこる海の色 芥川龍之介

流氷や宗谷の門波荒れやまず 山口誓子

湯豆腐やいのちのはてのうすあかり 久保田万太郎

冬菊のまとふはおのがひかりのみ 水原秋桜子

思いつくままの句は、終わりの二句以外は、こがらしと冬の海です。

そうですね、秋は物悲しさが、冬になると何故か寂しさがアップ。

”寂しさに たへたる人の 又もあれな・・。

あの西行さんもご同輩を求めておられたご様子。

”老いらくの 来んと知りせば 門鎖して

なしとこたへて・・・。”

そう、お迎えの車が来たら居留守をつかいましょうか。

わびぬれたこの気分からの脱却は

小野小町さんのアドバイス”誘う水あれば

いなんとぞ 思ふ”策がベストかな?

何?君のような変人には、そのような呼び水なんてありえない・・、そうかもね。

まー、果報は寝て待ちましょうか。

和歌燦燦、素敵な人生論テキストですね。

ところで、本ブログも満4周年を迎えられ、

大学4年卒業。いよいよ修士課程入学、2年後は博士課程・・となると、後5年は当方もお勉強ができる事になります。

この不況下、派遣では、身の置き所もないことになるのでしょうか。

そろそろ店じまいを考える時期に来ていることを痛感しています。この記事にしても、UPして転換ミスに気づき、画像を挿入して、訂正を行なったまではいいのですが、それで安心して訂正のための投稿釦を押さないままで気づかずに居ました。下書きのままで忘れていて、賞味期限切れになって、ゴミ箱入りになるものもこのところ再三です。

自然現象と慰められても、やるせない思いは、「誘う水」があってもついてゆく気にはなれないようです。

願わくは、軟着陸で静かに終わりたいものですが、こればかりは、「花の下にて」という西行のような念力も持ち合わせない俗物には、あるがままに任せるほかはありませんね。ひときわ年の瀬の哀愁が身にしむことです。

時に荘子や、唐詩選でもゆっくり眺めて、東洋の美を楽しむとします。