袖ひぢて結びし水のこほれるを春立つけふの風やとくらん 紀 貫之

一年を詠みこんだ歌として知られるいかにも古今集らしい機知に富んだ、狙いのある歌です。

それでも一首の調子には、まだ冬の名残の寒さのなかで、やっと春を迎える日が到来したのを喜ぶ弾む気持ちだけは素直に伝わってきます。立春を迎えほっとした思い、春への期待がふくらんでいく独特の季節感が感じられます。

この歌は漢詩の「東風解凍」ー東風凍を解くーを意識しているのでしょうが、霞や鶯に陽春の訪れを知るという常套を覆したものです。

夏の日に涼を求めて掬った同じ水が、秋を経て凍っていた冬の日、その氷を「春たつけふの風やとくらん」と春に帰って結ぶ趣向です。

この歌には余禄が沢山あって、その一つに織田信長が一族の者と仲たがいしているのを「一族の不和は敵国の侮りを受くるもの」という相手側家老のとりなしで和睦となったとき、その家老が慶びを述べた文の端にこの歌が記されていたと、確か駿台雑話(室 鳩巣)で読んだと思います。「たけきもののふの心をもなぐさむる」のが和歌だと、古今集仮名序の例を引いてあったと思います。

昨夜の節分の豆まきも、二人だけではひっそりと気勢も上がらないことでしたが、今朝はあちらこちら思いがけないところに転がっている豆の掃除に手間がかかりました。

春も訪れたことですので、寒々とした雪景色の顔から春の木、椿に化粧直ししました。気分も「少し春ある心地」がしてきました。

ついでに古今集の立春の歌をメモしておきます。

春たてば花とやみらむ白雪のかかれる枝にうぐいすのなく 素性法師

花の香を風のたよりにたぐへてぞ鶯さそふしるべにはやる 紀友則

鶯の谷よりいづる声なくは春来ることをたれかしらまし 大江千里

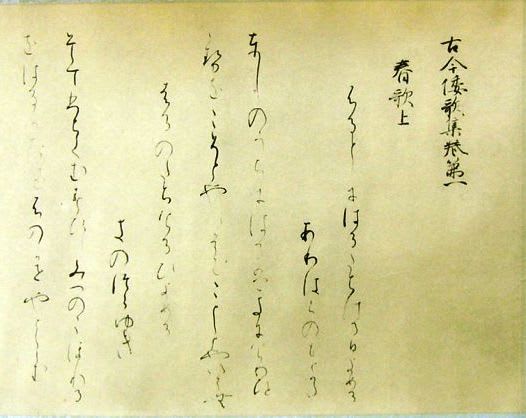

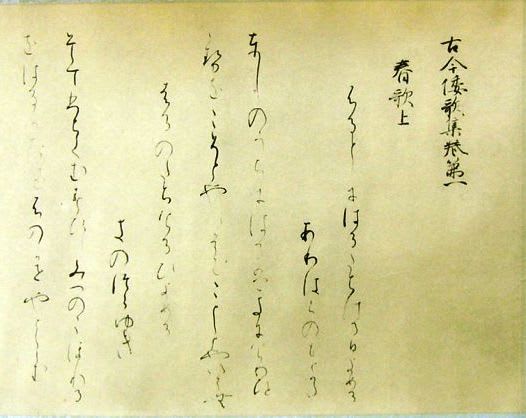

画像は五島美術館所蔵の古今倭歌集 高野切 巻一断簡

一年を詠みこんだ歌として知られるいかにも古今集らしい機知に富んだ、狙いのある歌です。

それでも一首の調子には、まだ冬の名残の寒さのなかで、やっと春を迎える日が到来したのを喜ぶ弾む気持ちだけは素直に伝わってきます。立春を迎えほっとした思い、春への期待がふくらんでいく独特の季節感が感じられます。

この歌は漢詩の「東風解凍」ー東風凍を解くーを意識しているのでしょうが、霞や鶯に陽春の訪れを知るという常套を覆したものです。

夏の日に涼を求めて掬った同じ水が、秋を経て凍っていた冬の日、その氷を「春たつけふの風やとくらん」と春に帰って結ぶ趣向です。

この歌には余禄が沢山あって、その一つに織田信長が一族の者と仲たがいしているのを「一族の不和は敵国の侮りを受くるもの」という相手側家老のとりなしで和睦となったとき、その家老が慶びを述べた文の端にこの歌が記されていたと、確か駿台雑話(室 鳩巣)で読んだと思います。「たけきもののふの心をもなぐさむる」のが和歌だと、古今集仮名序の例を引いてあったと思います。

昨夜の節分の豆まきも、二人だけではひっそりと気勢も上がらないことでしたが、今朝はあちらこちら思いがけないところに転がっている豆の掃除に手間がかかりました。

春も訪れたことですので、寒々とした雪景色の顔から春の木、椿に化粧直ししました。気分も「少し春ある心地」がしてきました。

ついでに古今集の立春の歌をメモしておきます。

春たてば花とやみらむ白雪のかかれる枝にうぐいすのなく 素性法師

花の香を風のたよりにたぐへてぞ鶯さそふしるべにはやる 紀友則

鶯の谷よりいづる声なくは春来ることをたれかしらまし 大江千里

花をのみ待つらん人に山里の雪間の草の春を見せばや(藤原家隆)

千利休の侘びの心を託したと伝えるこの歌を何時も思い描きます。「春を待ち望む人の心に灯された仄かな明るさ、一面の白雪の間から萌える、みどりの淡き色の兆し、生まれたばかりの小さな命、直やかで一途な思い。何ものにも穢(けが)されない、清浄で、自ずから成る天然とした「いのちのかたち」作意なき四季の自然の中に、無垢な自己も、初(うぶ)な宇宙も全てが宿っていることを見出したところに。

「侘び茶の湯の究極のかたちが結実しているように思う。」

茶の湯の花というものも、この自然と心を体現した花のことに他なりません。

花の美しさに心を動かされたのは日本人に限ったことではなく古今東西、あらゆる民族が花の美しさを讃え、魅せられ、身の回りを飾り、花は人類共通の美の言語にすらなっている。

しかしその中で、花の風興(ふうきょう)=心に光をあてて「その心やいかに」と問うたところに、日本の花生けの宇宙が開けたといえます。

目に見える美花の奥に潜む「心の花」をひたすら生かすことを念じてきたゆえに、「雪間の草の春」に行き着いたのです。

「南方録」に茶の湯の花は侘びの思想と趣向の表現であって、花の美しさの表現ではないと。

こころの自由な創意工夫を尊ぶ、好き=数寄の美に根ざした、『草の花』としての花であって私の目指す趣である。好きという個人の心の傾きに重さを置き、型を持たないなげいれの難しさは、一歩間違えれば好き勝手な遊びに終わってしまうことです。心の深さや人なりが投げ入れに求められる所以です。

幸い私の庭には百五十種程の草木があり、四季折々に趣向を考え花を挿しますが、自分で旨く表現できるのは、年に一度くらいしかない。

空の色が春めいてきました。

一方、益々寒さが酷くなっているのが・・、

今日も大きな会社が1万人の解雇予定報道、経済全体が冷え切って収まりがつかず。

この冬の時代を全員で辛抱しようとする経営姿勢がありませんね。

自動車・家電業界はテレビ広告の主流派、広告費の予算が減って品のないバライテイ番組が

減る事になりますかな?

民間テレビもしんどいらしい、ヒョットしてお金のかからない番組として、

日本の古典を探る・・と言った主題の教育番組が現れるかも知れません。

景気に無関係の薬品業界と化粧品業界の方にお願いしましょうかね?

boa庵近くの谷には梅の香りが・・、

”梅が香を 谷ふところに 吹きためて 入りこん人に 染めよ 春風” 西行。

boa邸へのお客様は衣服に香りのお土産を頂いてお帰りになるんでしょう。

哲学的な侘び茶の境地には程遠いがさつな暮らし向きでも、里山の畔に暮らしているとしみじみと自然の摂理を実感します。

紫草様の半分ぐらいの草木の種類ですが、「花の風興」に心を寄せ、好き勝手に流される花の活けようを、”野にあるがごとく”だからこれでいいのだと、勝手なことを言い訳に、花入れと調和していい。とすぐに自分で納得してしまいます。

年に一度くらいしか満足できないと仰る厳しさに驚いています。いつも妥協して、満足する自分を、茶人でないのもそれなりに仕合せかもしれないと思ってしまいます。

今は蕗の薹が盛んに存問をかわしてくれるので、庭に下りるのが楽しみです。

私に理解できるのは「美しい花はあっても、花の美しさというようなものはない」といった言葉の持つ重みぐらいです。

どうすれば、美しい花を最高の美しさで生かすことができるかと、ここまで心を尽くされる生き方を尊敬します。また、ご指導ください。

世の中の進み具合もいよいよ寒々としてきました。1929年は私の生まれた世界大恐慌の年ですが、「百年に一度」と繰り返されるとなんだか申し訳なく肩身が狭い思いがしています。

そのうち、梅が香の便りを、倭歌にのせてお届けできることでしょう。

気に入らない煩いだけのTV番組が減るのでしたら、不況の唯一の利点なのですが。

黒沢明の懐かしのモノクロ映画が繰り返し放映されて、しばしの、欝を払ってくれています。

近所の梅林の白梅の開花が早く、もうそろそろ見頃なのですが、立春の日の夜、どこからか猫たちが集まってきて花見にうかれておりました。ほろ酔い気分で?無邪気に木の高いところまでのぼっているものも数匹いまして‥(笑 梅の香にさそわれて来たのでしょうか? しばらく主人とわたしも宴に参加させていただきました。このようなこと、ここ三年間で初めてです。猫だって風流が分かるのでしょう! 「いきとしいけるもの、いづれかうたをよまざりける」。仮名序にも見えます(笑

boa!さまは、ひといきに蕪村の境地に入ってしまわれたのですね。いつのまにか背中すら見えません‥ どうか置いてゆかないでください

今後もひきつづきお導きください

小茂田青樹にも、「春の夜」と題して花の下を歩く猫を描いたいい絵がありました。

梅の香に誘われて集まってくるとは、風流を解するみやびの猫集団。私も逢いたかったですね。

今日はうららの日差しでコート無しの外出でした。わが梅源郷は猫達を招きよせるにはもう少し時間が必要のようです。早いものですね。雪月花さんがご主人とお二人で、由布院への旅の帰途、太宰府で咲き始めの飛梅をご覧になってからもう1年が経つのですね。飛梅の便りもまだ届かないようです。

鬼の絵も描く人によっては福の神さながらの愛くるしい顔になっていました。お雛様は昨年に続いての画題ですね。今年はどんなお雛様がお目見えするのでしょう。今から楽しみです。