先週のことですが、本棚で探しものの本は見つからずに、古い(昭和十七年発行 筑摩書房)「文楽」が躍り出ました。定價 金拾圓とあります。

表紙の“文楽”の文字や、“光吉夏彌編 渡邊義雄撮影”と書かれた、横書きの部分は、今とは逆の右 から左に流れる様式ですし、勿論旧漢字、旧仮名遣いです。写真はすべてモノクロです。

17年は女学校入学の年ですから、その後、学生時代に古本屋で見つけたものと思いますが、目次をみて驚きました。

我が木偶劇の伝統 高野辰之

生ける人形 寺田寅彦

文楽について ポオル・クロオデル 中村光夫訳

文楽座の人形芝居 和辻哲郎

ハーゲマンの見た文楽 小宮豊隆

藝談・人形の魂 吉田榮三 吉田文五郎

文楽読本 光吉夏彌

なんと、人間国宝級の、いまや歴史上の人物の揃い踏みです。このなかでは、寺田寅彦の、はじめて見た文楽の人形芝居の印象と解釈、実際に人形を使う立場からの二人の芸談がやはり面白く、読み応えがありました。

初めて文楽を見たのが、昭和23、4年ごろのことだったと思います。「伊達娘戀緋鹿子」の八百屋お七が、髪振り乱して火見櫓に登ってゆく姿に息をのんだ記憶があります。

多分、これらの記事の内容は読んでも理解できなかったはずで、ただ写真を見ていたものと思います。何度かの転居にも紛失もせずによくも残っていたものです。

その上、7日に出かけるつもりの文楽公演のタイミングに合わせたように見つけ出したことに、何か因縁めいた奇縁を感じます。もう60年以上も昔のこと、この本に関わる方々も他界されています。

予習の意味で、丹念に136ページの古い本を読み返しました。

昭和の人形浄瑠璃の全盛期を支えた、吉田栄三、人間国宝吉田文五郎のお姿に在りし日の「文楽」全盛のころを偲んでください。

芸談 人形の魂より抜粋(読み易くするため、旧漢字、旧仮名遣いをあらためました)

人形の面白みは、その”とぼけた”ようなところにあるのです。人形は人形、人間は人間、所詮別物、人形が人間になりすぎたら、人形の面白みはなくなってしまう。・・・・歩き方一つだって、人形じゃ片方同士一緒に出す。右足を出す時に右手を、左足を出す時は左手をといった具合で、手と足をちぐはぐに出す人間の歩き方とは大変ちがっている。ちがっていればこそ面白いのです。八百屋お七に振袖着せて、人間のような手足の出し方で、高い火見櫓を登らせてごらんなさい。不細工で見られた恰好じゃありませんよ。

ここには、舞台人の生きた”虚実皮膜の論”が息づいています。そのほか、修行の厳しさに触れた耳の痛い談話も多数ありました。

今日の人形は三人遣いで、ツメ(端役のチャリ人形)以外は三人で一つの人形を遣う。足は足づかい、左手は左遣い、胴とカシラはその首位者とチャンと役割がきまっていて、この三人の呼吸がぴったり合わなければ、人形一つ遣うこともできないのです。のみならず人形遣いは、太夫、三味線にも呼吸を合わせてゆかねばなりませんから厄介です。

足だって楽なように見えてて、なかなか楽じゃありません。遣うまでに八、九年、一人前になるのは容易のこっちゃない。昔は一生足ばかり、左ばかりを遣って、肝腎のカシラに手もつけられずに死んだ人さへたんとありました。それが今ではどうでしょう。やっと、いろはのいの字を覚えたか覚えぬかに、早もう一廉の人形遣いになった気でいる。・・・・

表紙の“文楽”の文字や、“光吉夏彌編 渡邊義雄撮影”と書かれた、横書きの部分は、今とは逆の右 から左に流れる様式ですし、勿論旧漢字、旧仮名遣いです。写真はすべてモノクロです。

17年は女学校入学の年ですから、その後、学生時代に古本屋で見つけたものと思いますが、目次をみて驚きました。

我が木偶劇の伝統 高野辰之

生ける人形 寺田寅彦

文楽について ポオル・クロオデル 中村光夫訳

文楽座の人形芝居 和辻哲郎

ハーゲマンの見た文楽 小宮豊隆

藝談・人形の魂 吉田榮三 吉田文五郎

文楽読本 光吉夏彌

なんと、人間国宝級の、いまや歴史上の人物の揃い踏みです。このなかでは、寺田寅彦の、はじめて見た文楽の人形芝居の印象と解釈、実際に人形を使う立場からの二人の芸談がやはり面白く、読み応えがありました。

初めて文楽を見たのが、昭和23、4年ごろのことだったと思います。「伊達娘戀緋鹿子」の八百屋お七が、髪振り乱して火見櫓に登ってゆく姿に息をのんだ記憶があります。

多分、これらの記事の内容は読んでも理解できなかったはずで、ただ写真を見ていたものと思います。何度かの転居にも紛失もせずによくも残っていたものです。

その上、7日に出かけるつもりの文楽公演のタイミングに合わせたように見つけ出したことに、何か因縁めいた奇縁を感じます。もう60年以上も昔のこと、この本に関わる方々も他界されています。

予習の意味で、丹念に136ページの古い本を読み返しました。

昭和の人形浄瑠璃の全盛期を支えた、吉田栄三、人間国宝吉田文五郎のお姿に在りし日の「文楽」全盛のころを偲んでください。

|

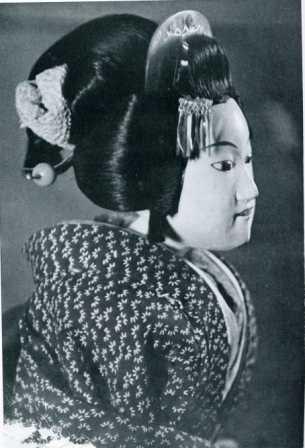

艶容女舞衣 (はですがたおんなまいぎぬ) 酒屋の段のお園の人形 歌舞伎や人形浄瑠璃の外題は5字か7字のものが縁起を担いで多いようです。随分読みにくいものがあります。 ”今頃は半七さん、どこにどうしてござらうぞ・・・” |

|

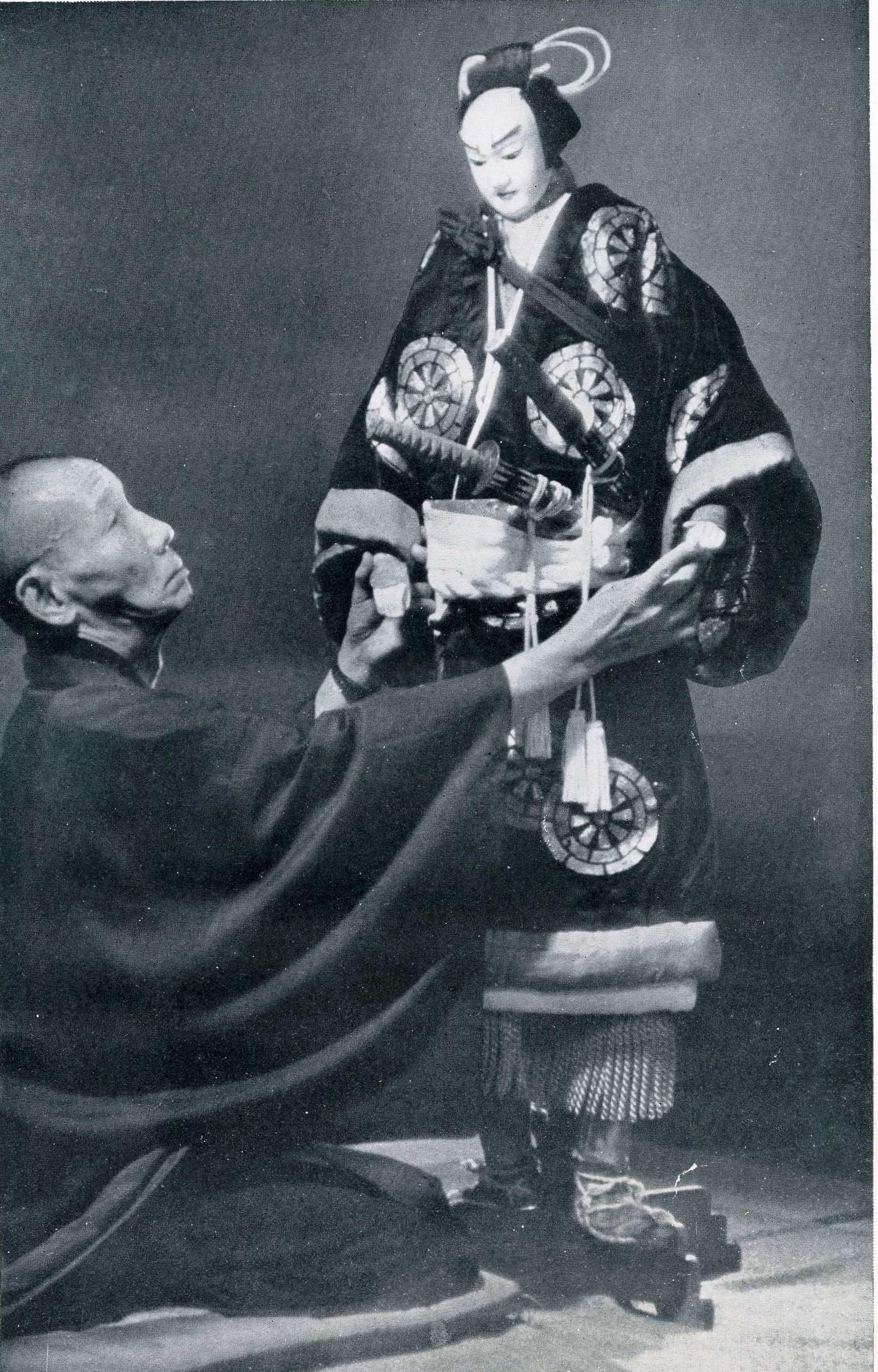

義経千本桜 (よしつねせんぼんざくら) 道行初音の旅 静御前の人形を遣う吉田文五郎 「したひゆく・・・・・ |

|

狐忠信の人形をみる吉田栄三 こうしてみると人形もかなりな背丈、重さも「三貫目はある」のだそうで、重いものは鎧、兜をつけ「五貫目」もあるのだそうです。(1貫=3・75キロ) |

芸談 人形の魂より抜粋(読み易くするため、旧漢字、旧仮名遣いをあらためました)

人形の面白みは、その”とぼけた”ようなところにあるのです。人形は人形、人間は人間、所詮別物、人形が人間になりすぎたら、人形の面白みはなくなってしまう。・・・・歩き方一つだって、人形じゃ片方同士一緒に出す。右足を出す時に右手を、左足を出す時は左手をといった具合で、手と足をちぐはぐに出す人間の歩き方とは大変ちがっている。ちがっていればこそ面白いのです。八百屋お七に振袖着せて、人間のような手足の出し方で、高い火見櫓を登らせてごらんなさい。不細工で見られた恰好じゃありませんよ。

ここには、舞台人の生きた”虚実皮膜の論”が息づいています。そのほか、修行の厳しさに触れた耳の痛い談話も多数ありました。

今日の人形は三人遣いで、ツメ(端役のチャリ人形)以外は三人で一つの人形を遣う。足は足づかい、左手は左遣い、胴とカシラはその首位者とチャンと役割がきまっていて、この三人の呼吸がぴったり合わなければ、人形一つ遣うこともできないのです。のみならず人形遣いは、太夫、三味線にも呼吸を合わせてゆかねばなりませんから厄介です。

足だって楽なように見えてて、なかなか楽じゃありません。遣うまでに八、九年、一人前になるのは容易のこっちゃない。昔は一生足ばかり、左ばかりを遣って、肝腎のカシラに手もつけられずに死んだ人さへたんとありました。それが今ではどうでしょう。やっと、いろはのいの字を覚えたか覚えぬかに、早もう一廉の人形遣いになった気でいる。・・・・

文楽公演! うらやましきこと。 鑑賞記をお待ちしています。

ポール・クローデル 「文楽について」。 国家の品格にも。

いいことを伺いました。 高尚なboa!さんのblogは 刺激に充ちています。

4月28日から 「二人のクローデル展」 があるので楽しみにしています。 彫刻家の姉と外交官の弟の。

昭和17年当時、例の高野先生に交じって3名の漱石門下生が名を連ねているのは珍しいですね。

主宰が昭和17年、旧制女学校へのご入学・・、

丸谷才一氏は昭和13年、旧制中学ご入学・・と、昨日の朝日新聞”袖のボタン”にありましたね。

当時の中学生はお勉強もしっかりしてたんですね。

男子も女子も。

中村光男氏も覚えています。国語の試験問題に出てくる文章に泣かされました。何を言いたいのか?分かりにくい文章でした。

閑話休題

文楽鑑賞はたったの一度、それも高校の授業の一環として

強制的に・・。

近所のご隠居仲間に”一度、文楽鑑賞でも行きましょうか?”

なんて言ったらどんな反応があるか?想像するだけで楽しく。

人形は所詮人形、人間の女にはなれないところから、その特徴を抽象化をして、そこを強調して表現するわけです。

この抽象と強調が、人形の動作にあらわれ、無表情の人形の顔が表情を持つ次第です。

泣く動作一つでも、あの動きを人間の役者がやれば、滑稽になるにちがいない振幅で、強調されるのですが、人形だと自然に見えるということです。

無理な筋書きも超越して、ひきこまれてしまうのは、吉田蓑助の重要無形文化財保持者の力量でしょうか。

東京は、大田区と江戸川区で”地方公演”が組まれています。

世界無形遺産でもあることです。是非ご観賞の程を。そして、所感をお聞かせください。

今は絶滅したかの、義理と人情の世界、きっとお気の召すことと存じます。

太棹の三味線の音も、義太夫の気合の入った語りもなかなかいいものです。

文化庁後援とあって、S席で3000円と格安でした。

昨年9月人間国宝吉田玉男さん逝去されましたが、氏の演じた冥途の飛脚が最後でした。戦後『曽根崎心中』の徳兵衛役が当たり役となり、生涯で1136回務めた。抑制の効いた、理知的な動きの中に、秘めた情感や品良き色香を表現し、その技は最高峰と謳われました。冥福を祈ります。

ところでboa !さん浄瑠璃と能とでは、どちらを好みますか?

私は夢幻能に強く引かれ浄瑠璃は遠慮がちになるのですが。

今月24日女性能楽師による班女・小鍛冶・国立能楽堂に観に行く予定です班捷女をどのように舞うのでしょうか、白洲正子氏曰く女性が演ずると女の性が出てしまうので能を辞めましたとの言でした。実演が楽しみです。

去年の9月の終わりでしたね。夫の手術前で騒いでいた時でした。まさに”巨星墜つ”です。86歳の大往生でした。

80歳を過ぎても品格のある堂々とした遣い振りでした。確か亡くなられる前年まで、立ち役を遣っておられたと思います。TVで拝見しました。

今日、国立の文楽劇場をもち、伝統芸能として伝承できている第一の功労者でしょうね。高齢とはいえまだ、見守っていて欲しい方でした。

私も、どうしても一つを選べといわれれば、夢幻能とこたえざるをえませんが、伝統芸能は先祖代々のDNAに組み込まれていて、こよなく愛好します。

幼い日から、祖父の膝で、耳から入っています。回らない舌で、「去年の秋のわじゅらい(患い)に」と言っていたと今もからかわれます。

地方では機会に恵まれません。ご観賞のお福わけをお待ちしています。