Leiber and Stoller関連の記事が続きますが、今日は” Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”という彼らの曲をもうひとつ、ご紹介です。この曲は、エルヴィスが歌った曲でもないし、ましてや今回の『ALL SHOOK UP』で歌われる曲でもない。・・・のですが、この曲の歌詞を読んでいると、ChadやNatalieのキャラクターと全く無関係というわけではなさそうに思えてきます。そんなわけで、お次はコレだ!と一応1週間前から予定していたもので、今日はコレです(笑)。何だかこんなこと書くのも、アレなんですが、ヒジョーにオタク的な記事であることを最初にお断りしておきます。あれれ~、スミマセン、何だか文のつながり方が意味不明ですが、あまり気になさらないでください(笑)。

前回の記事を書くときに、Jerry Leiber and Mike Stollerについて知りたいと思って、ネットをあちらこちらさまよっていたら、彼らが作った1955年のThe Cheersのヒット曲に、”Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”という曲があるということがわかりました。多分、Leiber and Stoller関連でご存知の方も既にいらっしゃるかと思いますが、この曲は、1956年にはエディット・ピアフによって、”L’Homme à la Moto(邦題「オートバイの男」)”というシャンソン・ヴァージョンでもカヴァーされているのだそうです。(←You tubeで見られますが、ピアフ・ヴァージョンはかなり迫力ありますね~。原曲がかわいらしく聞こえてしまうくらいです。)

それで、この曲のタイトルを初めて見たとき思ったのが、これって『ALL SHOOK UP』のChadのようなキャラクターを歌った曲!?ということでした。歌詞を調べてみたら、”He wore black denim trousers and motorcycle boots, and a black leather jacket with an eagle on the back.”なんていうフレーズで始まっていて、この曲の「オートバイの男」の風貌、まさにChadそのまんまではないですか。特にCDジャケットのChadには外見上はそっくり。勿論、Chadのあのroustaboutなヴィジュアル・イメージとキャラクター設定は、1964年のエルヴィス主演映画『青春カーニバル(”Roustabout”)』をイメージして作られたものなのだと思います。(映画に関しては

コチラ。)しかし、1964年に公開されたこの映画でのエルヴィスのイメージのルーツも、きっと1955年リリースのLeiber and Stollerによるこの曲で歌われているような世界なのではないか、と思うわけです。

そして、”He had a hopped-up 'cicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway.”というフレーズ。「あっ、この人もハイウェイ暴走してる!」ということで、こちらもエンジン音を轟かせてバイクで突っ走っているイメージが伝わってきますよね。以前にもご紹介した『Denim』という本にも、この「オートバイの男」やChadのような風貌の当時の若者の写真が掲載されています。Leiber and Stollerが作ったこの曲は、55年当時、トップ10ヒットになったぐらいですから、やっぱりChadにも通ずるこの「オートバイの男」のようなキャラクターは、当時の若者像の一つの典型的な姿として定着していたのだなあ、ということを再認識してしまいます。

また、この曲には、Mary Louというガールフレンドが登場します。歌詞のストーリーを追っていくと、この曲に登場する「オートバイの男」は、どうやらこのMary Louよりも、自分の愛車を大切にしていたようで、このMaryちゃんは、長いこと悲しんでいて、周囲からもかわいそうな娘だと同情されていたということを察することもできます。この曲に登場する「オートバイの男」は、Maryが行かないようにお願いしても、バイクを飛ばして行ってしまうような男だったということだったのでしょうか。”he took off like the Devil and there was fire in his eyes!!”なんていうフレーズもあったりして、オートバイで突っ走ることに燃えてる熱い男だったんだな~、なんて思ったり。それでまた、このオートバイの男は、「顔も洗ったことがなく」、「髪の毛も梳かしたことがない」うえに、「爪には機械油がしみ込ん」でいるぐらいに、バイク一筋の男だったらしいというのも、スゴイですね~。

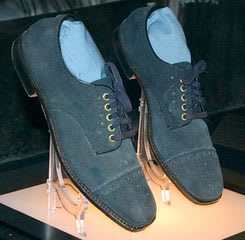

それで、この曲から思い出してしまうのは、やはり『ALL~』のChadなわけですが、衣裳などの外見だけでなく、態度や考え方みたいなものが、「オートバイの男」と似ている気がします。『ALL~』でも歌われる”Roustabout”を聴いていると、特にそのことを感じるかもしれません。バイクの轟音とともに、地平線の彼方から姿を現し、町へとやってくるというChadがまずこの歌で宣言しているのが、「俺は流れ者(roustabout)。町から町へと転々とする。どんな仕事も俺を縛り付けることはできない。」ということだったりします。さらにこの後、「この空の下には、たくさんの場所がある。俺の居場所を見つけるまでは、俺は彷徨う流れ者さ。カワイイ娘に出会ったとしても、軽くあいさつして、さっさとサヨナラ。俺は俺の行きたい道を行く。砂のように漂いながら・・・」と続きます。女の子そっちのけでバイクでわが道を行くことに何よりもこだわっていますよね。そんまんまで申し訳ないですが、ん~、流れ者ですね。でも、この種の男性にひかれてしまう女の子、きっと50年代にはたくさんいたのかもしれないし、そういうひとつの理想像みたいなものがあったのは確かなのかもしれませんね。”Blue Suede Shoes”のときにも、ダンスを踊っている女の子よりも、自分の靴のことを大事にする男の子というエピソードがありました。私はそのへんの事情について詳しくないので大雑把な捉え方で申し訳ないですが、当時のいくつかの曲をこうして聴いていると、なんだかそういう空気みたいなものを感じますね。50年代の「ロックンロール魂」には、何かそういうところがあるのでしょうか。Natalieが男装してChadの気を惹こうとするのにも、きっとChadのそういうroustaboutな好みを察して、普通の女の子では相手にしてもらえないことを承知しているからでしょう。それで、実際にChadはroustaboutな人物として現れるEdを、自分と同類とみなし、お気に入りの相棒としてしまうわけですから。

そして、この” Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”を聴いていて、思い出してしまうもうひとりは、Natalieです。正直、『ALL SHOOK UP』のストーリーを知ったとき、Natalieがヒロインなのにオイルが染み付いたようなつなぎを着たガソリンスタンドの自動車修理工である、という設定に結構驚いたんです。そして、それに関連して、冒頭の”Love Me Tender”の途中、Dennisとのやりとりのなかで彼女が語る”Dennis, do you ever think about leavin’ town? Well,someday,someday real soon,I am gonna hop on my motorbike and hit the open road! Besides, it’s not like there’s a guy in this town for me.”という彼女の夢に関しても、かなり唐突な感じを受けました。Natalieが女の子なのに、いつの日にか「バイクに乗って」大好きな人と町を出て行くことを夢見ているということが、ちょっと気になったんです。まあ、女の子なので、自分の人生を変えてくれるような王子様的存在に憧れてしまう、というのはわかるんですが、「バイクに乗って」ということがどうして入ってくるのだろう?と、すごく不思議な感じがしました。まだ、Chadという存在が現れていないというのに。でも、Leiber and Stollerの存在を知り、”Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”なんていう彼らのヒット曲のストーリーを知ると、Chadのキャラクターは勿論のこと、Natalieというキャラクターのルーツも、意外とこの曲で歌われているあたりにあったのかな?という気がしてきます。

”Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”で、Mary Louがたどるストーリーは、Natalieのそれとは正反対なものとして描かれています。Natalieのキャラクターって、やはり男装のEdというキャラクターが存在するからでしょうか、” Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”の「オートバイの男」とMary Louを足して2で割ったようなキャラクターのように思えたりもします。また別の考え方をすると、『ALL~』でのNatalieの物語は、ハッピーエンド路線のなかで、Mary Louが「オートバイの男」に成長するような物語と読めないこともない。ちなみに、ChadとNatalieのデュエット、"Follow That Dream"にある二人の会話の中に、Natalieの"Me,in a white leather jacket, riding towards the horizon,and…"という台詞もあったりします。こんな台詞を聴くと、やっぱり関連性を感じてしまいますが、現代の観客には、” Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”のような、シャンソンにも翻訳可能な哀愁漂うハードな雰囲気よりも、『ALL SHOOK UP』のChadとNatalieのようなキャラクター設定の方が、ある意味「50年代らしさ」としてとっつきやすいものがあるかもしれないですね。

Leiber and Stollerは、エルヴィスとの縁も深い人たちですし、今回の『ALL~』でも彼らによる3曲が取り上げられています。当然、脚本を書いたJoe DiPietroのなかに、Leiber and Stollerによる”Black Denim Trousers and Motorcycle Boots”の世界はなんとなくあったのだろう、と想像できます。もしかしてこの曲のストーリーが、ChadやNatalieのキャラクターづくりにも、一役買っていたのかも、なんて勝手に想像するのも楽しいですよね。CDの解説書によると、Joe DiPietroは、エルヴィスの音楽をたくさん聞き込むだけでなく、彼の伝記もかなり読み込んだらしいのですが、そうしていくうちに、エルヴィスの第一の目的が、エンターテイナーとして人々によろこびをもたらすことであったということに気づいたのだそうです。それで『ALL SHOOK UP』という作品のコンセプトを打ち出すときに、何が有効な手段として使えるかと考えたそうなのですが、そのときに思いついたのが、恋やら愛やらの弾けるパッションを歌ったエルヴィスの音楽にも通ずるところがある、シェイクスピアの喜劇だったそうなんです。「Natalieの男装」なんて、その最も典型的な装置だと思うのですが、日本版では、50年代のアメリカにあった空気感みたいなものを、シェイクスピアのラブコメのスパイスを効かせて、どんなふうにハッピーな歌とダンスに乗せて見せてもらえるのか、とても楽しみです。ネットで韓国版のステージ映像を見たのですが、見るからに楽しそうな動きのある弾けたステージングでしたから、日本版もとても楽しみですよね。

ところで、さきほどもふれたエルヴィスの映画のタイトル、『青春カーニバル』というのを知ったとき、どうして”Roustabout”が、「青春カーニバル」なのか!?と驚いたところもありました。(この映画でのエルヴィスの役どころが、「旅回りのカーニバルの一座に加わる空手とオートバイの得意な歌手」ということですし、ストーリーがそこでの恋のドタバタ劇という内容なので、そういう邦題がついたのだと思われます。)今度、この映画も見てみようと思っていますが、意外と『ALL SHOOK UP』を観ることによって、「Roustabout→青春カーニバル」という発想について理解できてしまうかもしれませんね。CDを聴きながらsynopsisを読んだりしているだけですが、このストーリーの登場人物は、なんだか皆さん「青春カーニバル」な感じがします。『DDD』12月号の『ALL SHOOK UP』特集で、坂本さんがアメリカでこの作品を観たときの感想として、「心から気持ちが明るくなるハッピーな物語で、これは良い意味で考えなくて良い、そのままを楽しめばいいな、と思いました」とコメントされていました。「最後は知らず知らずのうちにリズムとっちゃうはず。」ということなので、劇場で青山さんたちのダンスを観ながら、みんなで「青春カーニバル」な感じで、リズムとっちゃうのが今からとても楽しみです

「このストーリーははじめての感覚 チャドは変わらなくて良い。楽しめば良い。」という見出しがついた、『DDD』12月号の『ALL SHOOK UP』特集、坂本さんのお写真とインタビューがとても素敵ですので、ご覧になっていない方は、本屋さんへGO!!

参考資料として、歌詞を載せておきます。

♪Black Denim Trousers and Motorcycle Boots♪

Words and Lyrics by Jerry Leiber and Mike Stoller

He wore black denim trousers and motorcycle boots

And a black leather jacket with an eagle on the back

He had a hopped-up 'cicle that took off like a gun

That fool was the terror of Highway 101

Well, he never washed his face and he never combed his hair

He had axle grease imbedded underneath his fingernails

On the muscle his arms was a red tattoo

A picture of a heart saying,”Mother, I love you.”

He had a pretty girlfriend by the name of Mary Lou

But he treated her just like he treated all the rest

And everybody pitied her and everybody knew

He loved that doggone motorcycle best

He wore black denim trousers and motorcycle boots

And a black denim trousers with an eagle on the back

He had a hopped-up 'cicle that took off like a gun

That fool was a terror of Highway 101

Mary Lou, poor girl, she pleaded and she begged him not to leave

She said, “I’ve got a feeling if you ride tonight I’ll grieve”

But her tears were shed in vain and her every word was lost

In the rumble of an engine and the smoke from his exhaust

He took off like the Devil; there was fire on his eyes

He said “I’ll go thousand miles before the sun can rise”

But he hit a screamin’ diesel that was a California-bound

And when they cleared the wreckage, all they found

Was his black denim trousers and motorcycle boots

And a black leather jacket with an eagle on the back

But they couldn’t find the cycle that took off like a gun

And they never found the terror of Highway 101

オタク的なトリビアをひとつ。『青春カーニバル』で、エルヴィスが乗っている赤いバイクは、「HondaドリームCP77」という日本製のものなのだそうです。

パンフレット情報

パンフレット情報 まずは昔からずっと言い続けている、私的ベスト5に入る2002年『おどろんぱ!』での「からだはドラム」での鮮やかなマリンのTシャツ姿。海辺の快活さと開放感、敏捷性、リズム、音楽・・・。そんなストライプの気分がぎっしり詰まった青山さんの魅力全開なダンスに心奪われたのは、おそらく私だけではないはず。

まずは昔からずっと言い続けている、私的ベスト5に入る2002年『おどろんぱ!』での「からだはドラム」での鮮やかなマリンのTシャツ姿。海辺の快活さと開放感、敏捷性、リズム、音楽・・・。そんなストライプの気分がぎっしり詰まった青山さんの魅力全開なダンスに心奪われたのは、おそらく私だけではないはず。

、お祝いということなので、ご了承くださいね。

、お祝いということなので、ご了承くださいね。

♪Black Denim Trousers and Motorcycle Boots♪

♪Black Denim Trousers and Motorcycle Boots♪

といった具合です。

といった具合です。