ササキくんお薦めの展覧会にやっと行くことができた。

大御所から将来有望な若手まで7組の建築家が、インスタレーションによって「建築」がどこにあるのかを問いかけて来るような展覧会。

インスタレーションは、屋外でその場の環境から表現が生まれてくるイメージがあったが、美術館という空間で、ピュアにインスタレーションを体感できる機会はなかなかない。もう企画自体が秀逸です。また、日本ではめずらしく写真撮影がOK。カメラのファインダー越しだと作品との関係性が変化し、また違う発見があったりして、これまた良いです。

個人的には、中山さんと菊池さんが好み。

中山さんの作品は、至る所にセンスが溢れていた。六花亭コンペしか知らないから「スケッチング」も読んでみたい。菊池さんの作品は、空間セッティングやストーリーテリングは好きだけど、自分には感じ切ることが出来ずに残念…

滞在時間は1時間程度。ひさびさに建築(空間)と真剣勝負する、ステキな時間でした。

展覧会は8/8まで、「建築」をどこに見つけたか教えてくださいね~

中村滝治「とうもろこし畑」

中山英之「草原の大きな扉」

内藤廣「赤縞」

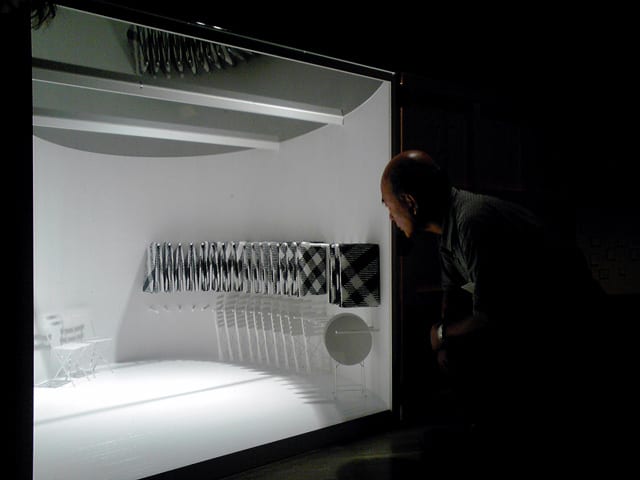

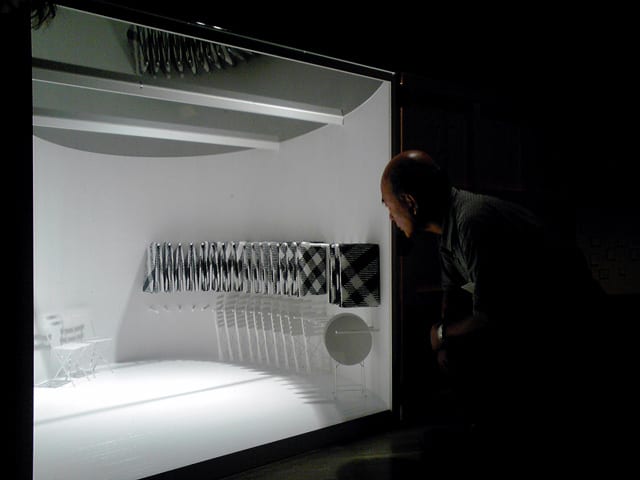

菊池宏「ある部屋の一日」

伊東豊雄「うちのうちのうち」

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

大御所から将来有望な若手まで7組の建築家が、インスタレーションによって「建築」がどこにあるのかを問いかけて来るような展覧会。

インスタレーションは、屋外でその場の環境から表現が生まれてくるイメージがあったが、美術館という空間で、ピュアにインスタレーションを体感できる機会はなかなかない。もう企画自体が秀逸です。また、日本ではめずらしく写真撮影がOK。カメラのファインダー越しだと作品との関係性が変化し、また違う発見があったりして、これまた良いです。

個人的には、中山さんと菊池さんが好み。

中山さんの作品は、至る所にセンスが溢れていた。六花亭コンペしか知らないから「スケッチング」も読んでみたい。菊池さんの作品は、空間セッティングやストーリーテリングは好きだけど、自分には感じ切ることが出来ずに残念…

滞在時間は1時間程度。ひさびさに建築(空間)と真剣勝負する、ステキな時間でした。

展覧会は8/8まで、「建築」をどこに見つけたか教えてくださいね~

中村滝治「とうもろこし畑」

中山英之「草原の大きな扉」

内藤廣「赤縞」

菊池宏「ある部屋の一日」

伊東豊雄「うちのうちのうち」

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| 中山英之/スケッチング (神戸芸術工科大学レクチャーシリーズ 2-3)中山 英之新宿書房このアイテムの詳細を見る |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -