川柳作家鶴彬の戦争に関することを描写した作品を邑書林刊「現代仮名遣い版鶴彬全川柳」木村哲也編から抜粋します。

鶴彬は陸軍第九師団に応召したが「第七聯隊赤化事件」によって逮捕され、軍法会議で懲役2年の判決を受け、大阪衛戍(えいじゅ)監獄に収監されました。陸軍二等兵鶴彬は軍法会議で裁かれ、衛戍監獄で水ぶろに(敵前逃亡其の六)

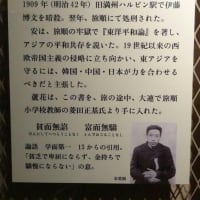

新葉館出版刊「鶴彬の川柳と叫び」尾藤一泉編の表紙。

日章旗ベッタリ垂れた蒸暑さ 大正13年「北国柳壇」11月4日

第一線血みどろなのが地へ倒れ 大正14年「北国柳壇」3月18日

兵隊ごっこ男の子等計りです 々 「北国柳壇」6月13日

偶然と日本の国に生れ出で 々 「北国柳壇」8月22日

人死して目出度神となり玉う 大正15年「北国柳壇」4月1日

神代史男神けものと恋をする 々 「北国柳壇」9月14日

君よ見ろ、兵器工場の職工募集 昭和2年 渡辺尺蠖あて書簡 11月12日

遂にストライキ踏みにじる兵隊である 昭和3年「氷原」 5月10日

奴隷ども集め兵器をこさえさせ 々 高松川柳研究会 3月23日

支那出兵兵工廠に働らく支那人 々 「川柳人」187号 5月1日

食道を締めて爆弾握らせる 々 「高松プロレタリア川柳研究会抄」4月8日

大砲をきわえ肥った資本主義 々 「氷原」31号 7月10日

パンの山まもる兵士も飢えて来る 々 「川柳人」島田雅楽王送別句会「氷原」11月10日

兵隊をつれて坊主が牢へ来る 々 「川柳人」11月1日

毒瓦斯が霽れて占領地の屍 々 「川柳人」194号 12月1日

勝どきあげる屍のバリケード 々 「氷原」12月30日

鞭のふるたびに熱して来る爆弾 々 「氷原」36号 12月30日

横奪りをされる領土を獲って死ぬ 々 々

銃口が叛いてどてっ腹をうち 々 々

俺達の血にいろどった世界地図 々 々

軍神の像の真下の失業者 々 々

血税に昇る兵工廠の煙む 々 々

稼ぎ手を殺し勲章でだますなり 々 々

軍神の像の真下の立ン坊 昭和4年 「氷原」3年12月30日

虐▭▭血汐に鎖腐りかけ 々 々 (▭▭は「殺の」か?=一叩人推測)

銃口に立つ大衆の中の父 々 「川柳人」196号 2月1日

出征のあとに食えない老夫婦 々 々 204号 10月1日

勲章やレールでふ腹(く)れたドテッ腹 昭和5年 「川柳人」4年6月1日

手と足をもいだ丸太にしてかえし 々 横山林二宛書簡 月日不明

主人なき誉の家にくもが巣を 々 々

大阪衛戍監獄収監中に五句発見されている(「だから、鶴彬」137~8頁)

いずれ死ぬ身を壁に寄せかける 在営中 年月日不明

蝶よ、花粉を撒き散らせ 々

解剖の胡蝶の翅に散る花粉 々

復活のつもりで入れる火消壺 々

弾丸の来ぬところで▭▭の詩が出来た 昭和9年 「川柳人」255号1月1日 (伏字は「転向」か=一叩人推測)

農村予算が軍艦に化けて飼猫までたべる冬籠り 々 159号 5月1日

大砲はピアノに化け込んで出る製鋼の門 々 262号 8月1日

銃殺と云う宣告にかわく咽喉 昭和10年 「りうじん街」第二巻第5号、5月10日

フジヤマとサクラの国の失業者 々 「火華」12年5月

ざん壕で読む妹を売る手紙 昭和11年 「蒼空」第二号、1月15日

稼ぎ手を殺してならぬ千人針 々 「川柳人」「作句と批評の会」

仲間を殺す弾丸をこさえる徹夜、徹夜 々 「川柳と自由」三月号。3月12日

タマ除けを産めよ殖やせよ勲章やろう 昭和12年 「火華」24号、3月1日

葬列めいた花嫁花婿の列へ手をあげるヒットラー 々

ユダヤの血を絶てば狂犬の血が残るばかり 々

フジヤマとサクラの国の餓死ニュース 々 「火華」26号、5月1日

エノケンの笑ひにつゞく暗い明日 々 々

殴られるを鞭を軍馬は背負わされ 々 々

おんどりみんな骨壺となり無精卵ばかり生むめんどり 々 「川柳人」280号、9月15日

骨壺と売れない貞操を抱え淫売どりの狂ううた 々 々

高梁の実りへと戦車と靴の鋲 々 「川柳人」281号、11月15日

屍のゐないニュース映画で勇ましい 々 々

出征の門標があってがらんどうの小店 々 々

万歳とあげて行った手を大陸へおいて来た 々 々

手と足をもいだ丸太にしてかえし 々 々

胎内の動き知るころが骨がつき 々 々

12月3日、鶴彬は、深川の木材通信社で待ち伏せていた特別高等警察に検挙され、中野・野方署に留置される。翌1938年野方署に勾留中、赤痢に罹患、豊多摩病院(伝染病隔離病院)へ入院。9月14日午後3時40分、死去、享年29歳。遺骨は、岩手県盛岡の兄(長男)喜多孝雄により引取られ盛岡市内(本町通2-6-24)の浄土真宗・長誓山光照寺に埋葬される。(尾藤一泉編・鶴彬の川柳の叫び)8頁より

楜沢健著「だから、鶴彬」84~85頁より解説文

映画に落書きを

屍のゐないニユース映画で勇ましい

1▼ 井伏鱒二は「ニュース映画」1938年5月「若草」という短文で、南京攻略戦のニュース映画に幼馴染とよく似た兵士を発見したときの「きまりが悪い」体験について書いている。似ているとはいえ、本人という決め手はない。錯覚かもしれない、妄想かもしれない。ニュース映画は、本人に「似ている」という妄想をかきたてるメディアであった。実際、出征兵士の安否を気遣う家族は、フィルムに幻影かもしれない本人の姿をひたすら探し求めた。「二三箇月前までの新聞には殆んど毎日のように、ニュース映画で肉身の出征兵を見たと言って新聞社に出かける人の記事が載っていた」

2▼ ニュース映画は、1934年から各新聞社によって製作され、東京や関西の大都市に設立された専門の映画館で上映された。「大每東日ニュース」「朝日世界ニュース」「読売ニュース」「同盟ニュース」がそれにあたる。当初は「ポパイ」などの海外アニメーシヨンや短編映画とともに同時上映されていたが、1937年7月の日中戦争勃発以降は戦局を伝えるニュース映画の上映が主体となった。この作品は、戦局を伝えるニュース映画を題材にした連作中の一句。一緒に掲載された句は次のとおりである。

高粱の実りへ戦車と靴の鋲

出征の門標があってがらんどうの小店

万歳とあげて行った手を大陸へおいて来た

手と足をもいだ丸太にしてかへし

胎内の動き知るころ骨がつき

3▼ 「屍のゐないニュース映画で勇ましい」は2番目の句。おそらく、この連作の配列には意味がある。きっとニュース映画のストーリー展開に即した配列となっているのだろう。はじめに高粱の畑がつづく中国農村の風景が映し出され、つづいて敵陣へ勇ましい喊声をあげて突撃していく日本兵が登場し、そんな彼らが万歳三唱で見送られた出征のシーンや、日の丸を振る妊娠した女性のカットが映し出される。全体が「聖戦」の物語にふさわしく編集されていたにちがいない。これらの句はすべて編集の過程で削り落とされたカット=現実(なぎ倒された高粱の実り、悲嘆に暮れる農民、手足が吹き飛ばされた屍、稼ぎ手を失いがらんどうの商店街、帰還する負傷兵や遺骨・・・)を補足した落書きのような作品といえる。

楜沢健著「だから、鶴彬」86~87頁より解説文

「してかへし」5文字に込められた「人民の怨嗟」

手と足をもいだ丸太にしてかへし

1▼ 1937年7月の日中戦争勃発直後に発表された、鶴彬の川柳のなかでもっともよく知られた句のひとつ。当時、「丸太」は傷病兵を指す隠語であった。田辺聖子は『川柳でんでん太鼓』(講談社文庫)のなかで、この句の「してかへし」という部分に注目して、次のように述べている。

「男たちは赤紙(「召集令状」)一枚で続々と狩りたてられ戦野へ送られる。歓呼の声で送られたはいいが、戦争で手足をもがれて丸太のようになって送り返される。いや、返される、という受け身ではない。鶴彬は

「してかへし」

と、かえした国家に対して、人民の怨嗟を匕首のようにつきつけている。

たった十七文字であるが、ここには非情な国家権力に対する民衆の腹の底からの怒り、弾劾がある」。

2▼ 「してかへし」5文字に込められた「人民の怨嗟」。行き場のない、どこに吐き出し、ぶつければよいのかわからない「腹の底からの」怒り、悲しみ、恨み、自嘲、冷笑が、この句にはあふれている。笑いながら怒り、怒りながら泣き、泣きながら笑い、笑いながら恨むしかない「怨嗟」の渦が、わずか一七文字の定型律のなかに、かろうじておさめられ、封印されている。定型と定型にならないもの、一七文字と一七文字におさまらないものが、激しくぶつかりあい、いまにもその均衡が破れそぅな気配を漂わせている句といってよい。

3▼ 鶴彬は定型律を「封建的桎梏」ととらえ、自由律にこそ川柳をはじめとする短詩型文学の未来があると主張した。その一方で、「真にすぐれた自由律作家は、同時にすぐれた定型律作家でなければならぬ」とも述べていた(「柳壇時評的雑感」1935年2月「川柳人」)

鶴彬にとって、定型という「桎梏」は、まさに現実の「桎梏」の喩にほかならなかった。検閲をはじめ、自由にものが言えない当時の言論上の「桎梏」と、短詩型文学における「定型」と「制約」は、彼にとってけっして別々のものではなかったのである。言論の「桎梏」を無視できないのと同じように、短詩の「桎梏」と「不自由さ」を軽くみるわけにはいかない。現実的な「桎梏」のなかで、その「桎梏」から目を離さずに、なおも「桎梏」そのものを破砕する表現を模索しつづけなければならないように、鶴彬もまた同じように「定型」と「不自由さ」から目を離さずに、川柳を模索しつづけようとしたのである。「定型律内部からの、格闘によって、それを破り高めねばならぬ」

この句は、まさに鶴彬のそうした困難な格闘を象徴する作品であるように思われる。

川柳作家鶴彬「エノケンの笑ひにつゞく暗い明日」 「志村けん笑ひにつゞく暗い明日」

川柳作家鶴彬作品から「半島の生まれ」 ・「ヨボと辱しめられて怒りこみ上げる朝鮮語となる」他

(続く)