gooブログ閉鎖にともない、これまでのコンテツを下記に引っ越ししました。

はてなブログ

・actbemuのなんだりかんだり

http://actbemu.hatenablog.com/

・actbemuのITメモ

https://actbemu.hatenadiary.org/

・actbemuの能面日記

https://actbemu.hatenadiary.jp/

引っ越し先でも引き続きよろしくお願いいたします。

gooブログ閉鎖にともない、これまでのコンテツを下記に引っ越ししました。

はてなブログ

・actbemuのなんだりかんだり

http://actbemu.hatenablog.com/

・actbemuのITメモ

https://actbemu.hatenadiary.org/

・actbemuの能面日記

https://actbemu.hatenadiary.jp/

引っ越し先でも引き続きよろしくお願いいたします。

きょう4台目となる電子書籍専用端末が届きました。早速レポートしちゃいます。

これまで使ったことのある電子書籍専用端末は

最近、ふとしたことから、ユニバーサルデザインのフォントにハマってしまい、PCのGoogleChromeのデフォルトフォント設定を、UD(ユニバーサルデザイン)のついたフォントに変更してみました。いい感じになりました。

それなら、読書端末も変えてみようということで、Quoraで質問したり調べてみたら、Amazon KindleやKoboの端末だと自分で用意したフォントをインストールできるようです。

実は、以前持っていたKobo touchにもその機能はあって、試してみたのですが、いろいろと全体的に使いにく面があったりして(初期モデルなのでこなれていなかったのでしょう)、使わずに、そのうちどこに行ったのかわからなくなっていました。

結局、購入したのは、Kobo Clara HDというモデルです。2018年発売ということですから、もしかするとそろそろ次の機種が出てくるかもしれません。楽天ポイントも結構溜まっていたので、思い切って購入しちゃいました。

■初期設定メモ

以下、初期設定時のメモ兼ねて、書き留めておきます。感じたことの記述は、これまで実際に使ったことのある専用端末、具体的にはSONYのPRS-T2と比較しての印象だと思ってください。

さて、取り出した説明書。全部英語だ!と思ったら、セットアップのステップごとに様々な言語がずらーっと並んでいたのでした。その下の方にちょこっとずつ日本語の説明が。それに従って初期設定を進めました。要は「ネットに繋いで楽天IDでログインするだけ」です。

これだけで、ライブラリの同期が完了。すでにスマホのアプリなどで楽天Koboを使っていたので、同期後にすぐに読み続けることができます。

次に、設定メニューを一通り眺めてまわり、電源オフの画面表示や明るさを設定しました。

「読書設定」で、ヘッダやフッタに読了までの時間を表示するように選択できたりするんですね。SONY端末にはなかったうれしい機能の一つです。

最新バージョンのチェックをしてみたら、更新が必要とのこと。早速「いますぐ更新」を選択しました。

いったん画面が真っ白になったあと、黒くなって「電源操作禁止マークとプログレスを示す3つの点」この表示でしばらく更新作業を見守ることに。2分ほどで、画面が白くなり、そのままプログレス表示。30秒ほどで完了し更新情報が表示されました(写真)(参考まで)。

ちなみに、上の写真にあるOverDriveというのは公立図書館などが提供する電子書籍を借りて、この端末で読める機能です。ところが、アメリカでは90%の図書館が対応しているのに対して、日本はわずか5%。しかも、当初楽天が引き受けていた事業だったのが、売却してしまったようで、今後日本で普及するのかは不透明です。これが実現できると、通常の小説などは、サブスクを使わなくても読み放題となりそうです。高齢化、過疎化の進む日本でこそ必要なサービスだと思うのですが…。

ここで一旦電源オフ(長押し)。読んでいる本の表紙と進行状況、それに「電源オフ」という状態が表示されました。

電源オンは、長押しです。結局再起動のようになって、つまり若干待たされた後、ホーム画面が表示されました。

今度は電源ボタンをチョイ押しして、スリープに。表示が「スリープモード」と表示されました。電源オフとの違いが表示され、これはわかりやすいと思いました。スリープからの復帰は、電源ボタンをちょいと押すだけ。すぐに元の画面が表示されました。

電源オフやスリープ時に何を表示するかは、設定によって変えられます。何も見せたくないという選択もできます。

SONYの場合は、自分の好きな画像ファイルを表示させることもできたので、この点はちょっと残念でした。まあ、でも、スリープ機能と連動するカバーをつければ、どっちみちカバーを開いた途端に、本やホーム画面が表示されることになるので、あまり必須の機能ではないですね。

以上が、初期設定時のメモでした。

■その他気づいたこと

照明のON/OFFはないので、光量の設定を0%にすればOKですね。読書中に画面左端を下に何回かスワイプすればOFF(0%)になります。

昼間でも、よほど明るいところでない限り、本体からの照明を少し添えたほうが読みやすい感じがします。そのかわり、電池の消耗は気になります。

■自分の好きなフォントのインストール

自分のお気に入りのフォント(字体)で読書をするというのが今回の購入の目的でした。

実のところ、スマホのアプリでは、各社ともそのような機能はないし、用意されている別のフォントに切り替えると、文字のピッチなどがおかしくなったりしたので、こちらの専用端末では果たして目的が達成できるか、一抹の不安を感じていました。

やってみたら、実に簡単。フォントのインストール作業自体は、数分もかからないで完了しました。

簡単にまとめると

たったこれだけ。

あとは、目的の本を開いて、タップして「Aa」アイコンをクリックして、フォントの選択、文字の大きさを調整するだけです。

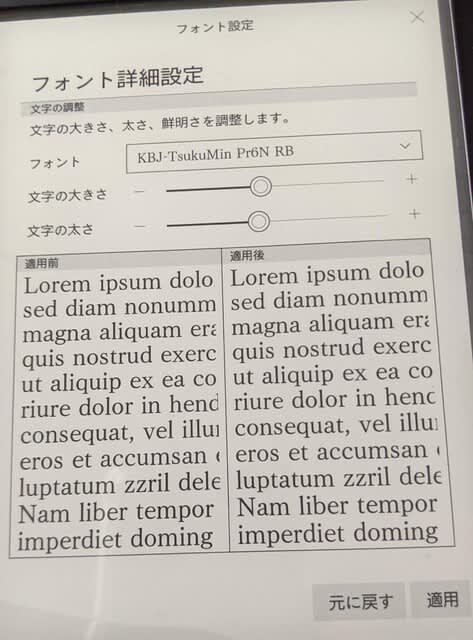

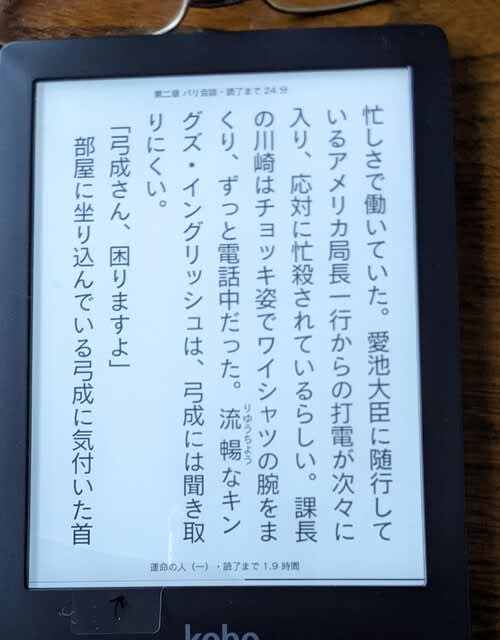

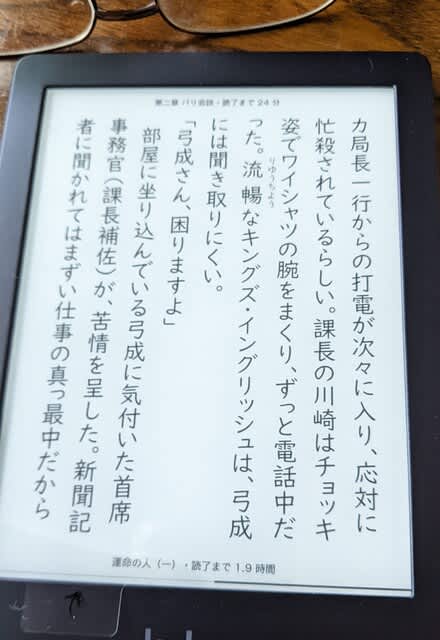

ところで、デフォルトフォント(明朝体)だと、文字サイズを拡大(バーの真ん中あたりまで)していくと、明朝体ではなくゴシック体になってしまいました(写真)。これはバグでしょうか?

ところが、うれしいことに、自分でインストールしたフォントの場合は、大きくしてもゴシック体に変わることはありませんでした(写真)。よかったよかった!

文字サイズも細かいステップで変更できてありがたい。

読書中、中央をタップして、フォント設定「Aa」のとなりのグラフアイコンをタップすると、統計情報が表示されます。これもうれしい機能の一つです。読書中、ヘッダに現在の章と、章を読み終わるまでの所要時間、フッターに本の名称と本全体を読み終わるまでの所要時間(いずれも推測値)が表示されるように設定することもできます。

ということで、所期の目的達成です!

ファーストインプレッションとしては以上となります。

(おまけ)

■カバーについて

専用カバーとセットだと多少割引で購入できるようです。縦置きのまま本体を立てかけるようにできるとのこと。しかし、実際には私は寝床で読むときは、横置きにしているのでした。定価で3,000円超えるのでセットで値引きとしても、ちょっとためらいました。

そこでショップを見てみたら、普通のブックカバーで、スリープON/OFF機能が使えるものがいくつか出ていましたので、安いもの(1,000円程度)を購入しました。(現時点でまだ配達されていません。)

年取ってくると、最近の高解像度ノートパソコンは字が小さくかえって使いづらいものがあります。

また、猫背にならないように、すこし高い位置にディスプレイを置きたくなります。

そこで個人的にお気に入りのセットアップを紹介します。

必要なもの

セットアップ

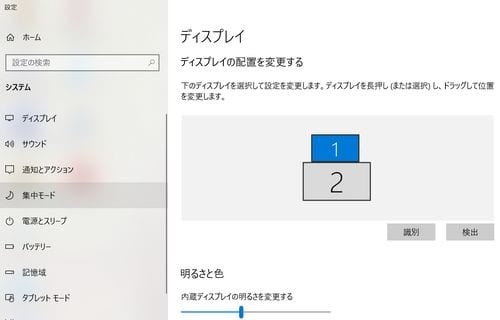

こうすることで、写真にもあるように、2つのディスプレイが上下に並びます。ノートパソコン本体のディスプレイが上、外付けモバイルディスプレイが下の画面になります。

このとき、ノートパソコンとディスプレイの大きさの関係がうまくいかないようなとき(ノートパソコンの画面が一部隠れてしまうようなとき)は、スペーサーを自作して、スタンドの底面に置きます。

今回の私の環境の場合、モバイルディスプレイの画面下端の部分に、スタンドのストッパーが2mmほど入ってしまいました。また、17.3インチということで、ノートパソコンの画面下端が5~6mmほど隠れてしまいました。

そこで、スペーサーを自作しました(写真)。ダンボールや角材、何を使ってもいいのですが、たまたま2年前の年賀状がそのままになっていたので、カッターとヤマトノリで写真のようなスペーサーを2個つくって、スタンド底面に置きました。この方法だとミリ単位で高さを調整できます(汗)。

結果的に、動画でご覧いただけるように、2つのディスプレイ間のデッドスペースは、ディスプレイのベゼル部分だけ(実質ミニマム)となりました。

特におすすめしたいのは、このような縦置きのデュアルディスプレイ・レイアウトです。以下のようなメリットがあります。

あえて難点を言えば、ディスプレイ関連のケーブル類が(付属品は長く堅いこともあって)左側の空中にごちゃっと鎮座しています。

参考

Windows10では、デュアルディスプレイ環境の設定画面(下記画像)で、ディスプレイのレイアウトを、マウスでドラッグするだけで、今回のようにノートパソコン(1)を上に、外部ディスプレイ(2)を下にすることが簡単にできます。

(※追)自宅では、上のディプレイにははYouTubeなどメディア系の画面を表示させています。ちょうど外付けスピーカーの高さと映像の高さが一致するので、快適な「ながら環境」になっています。

なにかの時にスマホでちょこっとタイマーを設定しておくと、うっかり忘れることも少くなります。

Googleアシスタントを使えば、「OK Google」などとお決まりのアクションの後、音声でタイマーを設定できます。

しかし、タイマーのアラームが鳴っても、何のアラームだったか忘れてしまうなんてマヌケなこともしてしまいます。

そんなときには、設定したタイマーに「ラベル」をつけると、アラームが鳴った時にラベルを見て何のアラームだったか確認することができます。

わざわざラベルをつけるなんてなんだか面倒くさそう(じっさいこれまではそうだった)ですが、そうしたラベル付きのタイマーは、Googleアシスタントで簡単に設定できることがわかりました。

たとえば我が家の例。

風呂の水を抜いて、そのあと掃除してお湯張りをする場合、水を落とすまでの時間が2、3分ほどと中途半端。その間別なことを始めると、決まって風呂のことを忘れてしまいます。そこでこのタイマーの登場です。

具体的には、Googleアシスタントで、つまり「OK Google」と言ったあと、「お風呂のタイマーを2分後にセットして」と話しかけます。それだけで「お風呂」というラベルが付いた2分間のタイマーがスタートします。

とても便利。

あえて難点を言うと、すぐにタイマーがスタートするのに(慣れないうちは)本当にタイマーが始動しているのか簡単に確認しにくいという点があります。

でも便利。(サイレントモードは解除しておかないと何の意味もありませんが)

昨年、母が亡くなって、少しばかり不動産(一緒にローンの負債も)を相続することに。

登記の変更手続きは、いつでもOKということ。司法書士などに頼むと結構な費用がかかるので、多少時間がかかってもなんとか自分で登記の手続きをしたいな、と思っていました。

そこで法務局のサイトで調べてみたら、マイナンバーカード(電子署名)が使えるなら、電子申請ができる(!)とのこと。

なら、わざわざ法務局のある実家の都市までいかなくてもOK。

大いなる期待を持って、関連するPDFをダウンロードして…

よくよく読んでみると、

なんと

(母の戸籍謄本など)添付する書類がある場合には、電子申請した日から2日以内に、直接法務局に出向いて提出しろ、となっていました。

これじゃ、電子申請の意味は全くないし、2日以内というしばりはあまりにもきつい!!。かえって電子申請する動機を削ぐようなものです。

本当に、日本のお役所は、電子申請を本気で進める覚悟があるのか怪しいものです。中途半端がいちばんコストも掛かるし、利用者、執行者双方の負担も大きくなるのに…。

また期待を裏切られた。期待するほうがみじめ…

すぐ期待してしまう自分がなさけない。