東京芸術劇場で開催された日本フィルハーモニー交響楽団 第248回芸劇シリーズを聴きに行ってきた。今日はS席、7,000円。ほぼ満席だった。

演目は、

山清茂/管弦楽のための木挽歌(こびきうた)

プロコフィエフ/ピアノ協奏曲第3番 ハ長調 op.26

チャイコフスキー/交響曲第6番 ≪悲愴≫ ロ短調 op.74

指揮:カーチュン・ウォン(37、シンガポール、桂冠指揮者兼芸術顧問のアレクサンドル・ラザレフの来日中止により交替)

福間洸太朗(Pf)

日本フィルハーモニー交響楽団

ピアニストの福間洸太朗(41)は、日本フィルのHPによれば、20歳でクリーヴランド国際コンクール日本人初の優勝およびショパン賞受賞、これまで国内外の著名オーケストラと多数共演、50曲以上のピアノ協奏曲を演奏してきた。OTTAVA、ぶらあぼweb stationでの番組パーソナリティを務め、自身のYouTubeチャンネルでも、演奏動画、解説動画、ライブ配信などもしている。5か国語を操り国内外で活躍中とのこと。SNSをうまく活用しており、その点評価できる。今活躍する日本の若手・中堅ピアニストの一人だろう、たいしたものだ。

今日の演目について、

管弦楽のための木挽歌は

- 木挽き職人が材木を切り、終わって村に帰って詩を唄い、それが盆踊りになり、都会でも流行し、民謡の持つ力を称える、という物語を音楽にしたもの。和太鼓なども使って古くからある旋律を使ったメロディーは親しみが持てた。

プロコフィエフのピアノ協奏曲3番は、

- 「蜜蜂と遠雷」のコンクールの本選でマサルが弾いた曲だから興味があった。プロコフィエフは1918年にソ連を去り、1932年に復帰する。彼の曲は難解なものが多かったが復帰後は一般大衆に受け容れられる平易さを持つものに変容していった。

- この3番は1921年に完成したのでまだ難解な曲を書いているときの作品だ。確かに簡単に理解できない曲だと感じた。福間のピアノの手の動きが座席からよく見えたが、いかにも難しそうな感じがピアノを弾けない自分にもよくわかった。

チャイコフスキーの悲愴は

- 彼自身「私の一生で一番よい作品だ」と言ったと伝えられているそうだ、悲愴という表題はからの甥のダヴィドフが考え、チャイコフスキーも同意したもの。結構頻繁に演奏される人気曲だろう。宇野功芳氏もチャイコフスキーの交響曲で何か指揮しろと言われれば、この6番を選ぶと言っている。

- この曲で面白いと思うのは、第3楽章の終結部分がまるで通常の交響曲のフィナーレのような盛り上がりがある所だが、実はそこで終わりではなく、次に哀切さ、嘆き、苦悩で満ちた第4楽章があり、最後は静かに終わる所だ。宇野功芳氏はそれを「絶望のうちに幕が閉じる」と言っている。そして彼自身の人生も初演後8日目に急逝して終わってしまう。彼の死因についてはいろいろ議論があるようだ。

- 作家の百田尚樹氏の「この名曲が凄すぎる」によれば、この第4楽章の終結部は悲しみと絶望の深い夜の森の中で尚も希望にすがりつきながら、一人の男がさまよい歩く音楽に聞える、という。氏によれば、チャイコフスキーは生涯で12回の鬱病にかかっているそうだ。

- この曲を聴いての感想だが、終結部の解釈より、第1楽章から第3楽章までの演奏で、時に大音響で演奏される部分が多く、喧しすぎるのではないかというもの。これは楽譜通りの演奏なのだろうが、あまりの大音響での演奏はどうかなと感じた。

少し気になったこととして、最初にオーケストラメンバーが舞台に揃って、後はコンマスを待つだけになったが、なかなか出てこなかった。何か事情があったのだと思うが「どうしたんだろう」と思った人は多かったのではないか。

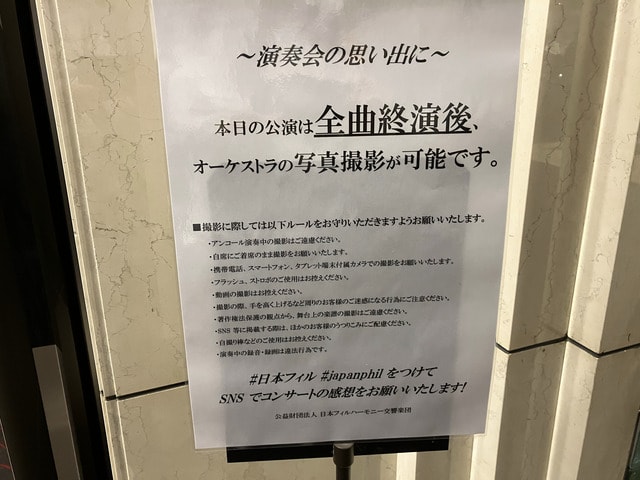

今日は全曲終演後の写真撮影OKだった、その旨を公演会場にも配布されたプログラムの表紙にもハッキリとわかるように書いてあったのは高く評価できる。

さて、今日の公演前の昼食は、地元の駅前の日高屋で野菜たっぷりタンメン570円を食べた。この店も大好きだ、安くておいしい。本当に日本は素晴らしい国だ、こんなにうまいものが安く食べられるなんて。