大阪の万博公園に世界の民族の文化を紹介する巨大な博物館があります。「みんぱく」と呼ばれる国立民族学博物館です。関西の小学校の遠足の定番スポットですが、大人でも充分に楽しめる展示がなされています。

世界中の民族の文化を象徴する民芸品が展示されており、人間という生き物の多様性をじっくりと体験することができます。外国の文化について、旅行・出張・赴任などで訪れる前に予習、もしくは訪れた後にリバイバル、するのにもうってつけのミュージアムです。

正直、知名度は高くないです。しかし展示施設のリニューアルを終えたこともあり、充実したコンテンツの常設展示がさらに見やすくなったことはおすすめです。

みんぱくが紹介する世界の民族

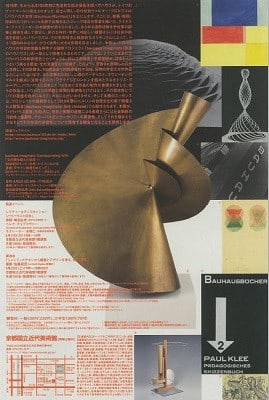

「みんぱく」は1977(昭和52)年、世界の民族文化を展示する国立の博物館として、渋沢栄一の孫の渋沢敬三によるコレクションと大阪万博出展のために蒐集した資料をベースに開館しました。2017年3月には10年がかりの常設展示の全面改修を終え、映像や音声によるガイドも充実しました。現代のミュージアム鑑賞に即した、よりリアルな世界の民族の文化体験ができるようになりました。

館名に”民族”が含まれているため、特に首都圏の方には千葉県佐倉市にある「国立歴史民俗博物館」、通称「れきはく」と混同しやすくなっています。大阪の「みんぱく」は世界の民族文化をカバーし、千葉の「れきはく」は日本の歴史と”民俗”をカバーします。

一見のわかりにくさは否めません。お役所特有の関係者の平等を優先した硬直的なネーミングの代表例です。平等を重んじると個性がなくなります。日本人が陥りやすいマーケティング上の弱点です。

中央パティオ

建物に入るとまず、”未来の遺跡”を表現した中庭・中央パティオが目に入ります。中南米の遺跡を思わせるオブジェがこれから始まる展示へのワクワク感を高揚させてくれます。この中央パティオを取り囲む回廊には、無料で世界の民族文化の番組を鑑賞できる「ビデオテーク」のブースが用意されています。

【公式サイト】 ビデオテーク

ビデオテークのブースのデザインには、”昭和”を象徴する万博の頃の香りがのこされています。”サンダーバード”を思わせるデザインです。全面改修にあたってもあえてレトロ感を強調する演出なのでしょう。ブースには世界の民族文化をレポートした番組がとてもたくさん用意されています。”世界にはこんな民族がいる”、未知の文化に出会える必見スポットです。

ビデオテークのある中央パティオを取り囲む回廊は無料で利用することができます。回廊には展示資料を詳しく調べたり、展示資料を手で触って理解できるコーナーもあります。国家が提供する素晴らしい文化体験です。

【公式サイトの動画】 常設展示紹介

オセアニアから始まり、順に世界の民族の文化を学べるよう展示が構成されています。興味深い展示も数多くあります。

- 太平洋の絶海の孤島に人間はどうやってたどり着いたのか?

- 東南アジアではなぜ夜に楽しむ文化が発達したのか?

- EU統合に際しヨーロッパはどのように自国のアイデンティティを表現したのか?

日本の民族文化もしっかりと学べます。アイヌや琉球の文化の展示には特に注力されています。

【公式サイトの画像】 東アジア展示・アイヌの文化

万博公園

みんぱくは近年、立て続けに災害に見舞われました。2016年3月には写真撮影の証明ライトの熱を原因とする展示民家のボヤ、2018年6月には地震で一部の展示物が損壊、がありました。地震の影響で部分展示が続いていましたが、2018年9月13日からはすべての展示が再開されます。

文化財を保存・展示する博物館としてはあってはならない事態です。世界中の博物館で同じ過ちを繰り返さぬよう願ってやみません。

こんなところがあります。

ここにしかない「美」があります。

民俗学者による「WIRED.jp」異色の人気連載

国立民族学博物館

【公式サイト】http://www.minpaku.ac.jp/

原則休館日:水曜日、12/28-1/4

入館(拝観)受付時間:10:00~16:30

おすすめ交通機関:

大阪モノレール「万博記念公園」駅下車、自然文化園中央口を通って徒歩15分

JR大阪駅から一般的なルートを利用した平常時の所要時間の目安:50分

JR大阪駅(梅田駅)→大阪メトロ御堂筋線・北大阪急行線→千里中央駅→大阪メトロ→万博記念公園駅

【公式サイト】 アクセス案内

※博物館へは、大阪モノレール・万博記念公園駅最寄りの中央口など、万博公園東口以外の入口からは自然文化園の有料エリアを通行する必要があります。自然文化園の入場券売り場で博物館のチケットを購入すれば、自然文化園の有料エリアを無料で通行できます。

※この施設には有料の駐車場があります。

________________________________

→ 「美の五色」とは ~特徴と主催者について

→ 「美の五色」 サイトポリシー

→ 「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal