「日本労働組合評議会」結成 1925年の労働運動 (読書メモ)

参照 「暗い谷間の労働運動」大河内一男 岩波新書

「日本労働組合評議会の研究」(1920年代労働運動の光芒) 伊藤晃 社会評論社

「日本現代史」ねず・まさし 三一新書

「日本労働年鑑」第7集/1926年版 大原社研編

1925年5月24日、日本労働総同盟から除名された左派は、神戸で「日本労働組合評議会」結成大会を開催。評議会32組合10,778名(総同盟40組合19,460名)であった。1年後には、評議会は44組合3万1千余名に拡大した。

(綱領)

一、組合運動の目的

組織と闘争によって資本の搾取に対抗し労働条件を維持改善し、生活の安定と向上をはかり、労働階級の完全なる解放と合理公正なる社会生活の実現のためにたたかうことは、組合運動の目的である。

二、組合運動の教育的任務

組合運動によって労働大衆を教育し労働階級をして資本主義の精神的支配より完全に独立し、階級意識にもとづく団体的行動の訓練を与えることは組合運動の教育的任務である。

三、行動の一般方針

労働階級の完全なる解放をもって一切の組合政策の根本基調とすると同時に、労働大衆とのあいだに緊密なる接触をたもち、労働大衆の現実の必要と要求とに長崎立脚した政策によって、闘争を発展せしむることをもって組合行動の一般方針とする。

四、組合組織の原則

組合の一切の機関には、一般組合員の意志をもっとも敏速正確に反映せしめ、組合大衆をしてつねに組合の行動に活発に関与せしめると同時に、大衆の意思と行動とをもっとも有効に集中して、最大の闘争力を発揮せしむるがごとき民主集中主義をもって組合組織の原則とする。

五、組合組織の目標

被搾取者たる共通の利害と、これにもとづく階級的意識に立脚して、すべての労働者を産業的ならびに一大階級的組織に団結せしめることをもって組織を進める目標とする。

(具体的な要求)

「失業の防止と救済、夜業、残業、少年労働の廃止、婦人労働の制限、8時間労働制の実現、解雇手当制度の法律による確立、最低賃金法の制定、寄宿舎制度の撤廃、職業病及び傷害に対する労災補償、治安維持法、治安警察法等の廃止などをかかげた。

(評議会の運動)

・未組織の組織化(評議会の活動家は率先して臨時工として工場に潜り込み組合づくりに励んだ)

・労働争議の指導と支援

・工場代表者会議運動

・婦人部設置の決定

・メーデー

・治安維持法反対運動

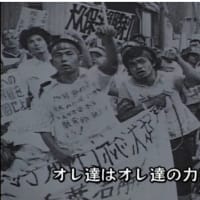

治安維持法反対運動の先頭にたった日本労働評議会。評議会は加盟組合を指導し「悪法を葬れ」のスローガンのもとに猛烈な運動を展開し代議士や議会を訪問して決議文を渡した。

・失業防止運動

・健康保険争議

・上海5.30事件支援

・レプセ招待歓迎運動

(評議会の未組織の組織化と主な労働争議)

多くの工場に評議会幹部が臨時工として各工場に潜り込み評議会の組合結成に尽力した。浅野セメント、日本トラスコン鋼材、ヒューム・コンクリート、東京製線、富士電機、コロンビア、日本鋳造・・・等々で評議会の労働者との団結と組織化が一気に拡がった。

凸版印刷争議(1925年評議会系関東出版労働組合に暴力団で弾圧、ストで勝利)

印刷会社連続争議(1925年博文館、日本書籍、精美堂印刷所など11社でスト。資本は11社は反組合の東京印刷同志会結成、11社労働者側勝利)

富士紡川崎争議(1925年、26年)

味の素工場争議(1925年)

日本トライコン鋼材争議(1925年)

東京市従争議(1926年)

浜松鈴木織機争議(1926年)

評議会浜松合同労働組合の発展(1926年)

共同印刷争議(1926年200人検挙、478人解雇)

浜松日本楽器争議(1926年)

日本光学大井工場争議(1926年)

東電争議(1926年)

富士電機争議(1926年)

行田足袋工争議(1927年)

芝浦製作所鶴見工場争議(1927年)

小樽港湾ゼネスト(1927年)

野田醤油争議支援(1927年)

東京市従争議(1927年)

東京タクシー三社連携争議(1927年)

関東電気争議(1928年)

(工場代表者会議運動1925年~27年)

1925年大阪印刷労組は、数工場のストライキ支援のために、大阪140余の印刷工場に呼びかけて「工場代表者会議」を設立した。「首切り手当の制定、大阪印刷労働会館の建設」などの要求を決議した。1927年、評議会の主要な運動であった健康保険法の制定要求闘争で、兵庫県下の工場代表者会議を召集し、神戸地方の諸工場による5分間ゼネストをおこなった。この時神戸の参加職場は、市役所や電気局、神戸ガス、造船所、郵便局などは60で評議会系組合は14、総同盟からも一組合が参加した。未組織工場からの参加が12工場もあった。東京江東のガラス工場懇談会には16工場、江東化学工場懇談会準備会には40工場が参加した。この工代会議運動は1927年から28年にかけて全国的にたちまち芽をだした。東京では産別工代が7種、地域別8種、京浜と横浜に地域別が各1種など、京都、大阪、兵庫、尼ヶ崎、八幡、戸畑、小倉、久留米、青森、秋田、福島、小樽と拡がり、しかも、この工代会議の組織化と同時に、労働者はただちに闘争に立ち上がった。

(小樽港湾ゼネスト1927年)

封建的な親方制度で一日12時間から15時間の労働時間、その上低賃金の小樽港の労働者の中に評議会は合同労組を結成し、「工代会議」を組織した。はしけ業者山甚の沖仕36名の解雇でストライキが敢行され、合同労組・評議会は「全港労働者と全資本との闘い」とみなし、産別闘争が始まった。港全体がゼネスト状態となり、港のストは小樽全体の工場へ、小樽以外の北海道の港や汽船とストは拡がった。全道のゼネストに発展することを恐怖した資本は、10時間労働、賃上げなど労働者の要求を大幅に受け入れた。評議会の勝利であった。

(健康保険争議1925年~27年)

深川の浅野セメント争議

日本鋳造争議

秀英舎争議

日本紙業争議

九州旭ガラス

川崎のトラスコン鋼材争議

尾久の鋼鉄家具争議

*****************************************************************************

結成から丸3年目の1928年4月、評議会は政府により解散させられる。同年末には「日本労働組合全国協議会(全協)」が結成され、29年の4.15事件を経て全協が評議会とは異質な非合法的労働運動として動きだすが、評議会当時の活動家の多くは全協の運動に復帰しなかった(伊藤晃)。

「いかなる困難な状況のもとにあっても労働運動という大衆運動は非合法では不可能だと思う」(島上善五郎)

「私どもは、とにかく労働組合というものは「君主制打倒」を掲げたり、当時の治安維持法に引っかかるような文句を揚げて戦闘的に戦い、事あるごとに監獄に入るというようなことではいけない。労働組合はあくまで合法的でなければならない・・・・と考えていたのです」(山花秀雄)

「1925年の労働運動」は、いったんこれで終了します。次回からは1926年に入ります。