写真・ビラ「評議会除名に全国大会を要求す」総同盟革新同盟30団体(1925.4.23)

総同盟分裂 1925年の労働運動(読書メモ)

参照 「日本労働年鑑第7集」大原社研編

「日本現代史5」ねず・まさし

「日本労働組合物語」大河内一男・松尾洋

(政府の弾圧に心底震えあがった総同盟右派幹部の動揺)

1923年の6月5日、日本共産党が治安警察法違反の秘密結社であるとして警視庁特高課を動員し、一斉に渡邊政之輔ら約80名を検挙した第一次共産党弾圧で総同盟右派幹部は衝撃を受け、続く9月の関東大震災時の戒厳令、朝鮮人虐殺、左派労働組合員10名を殺害した亀戸事件、大杉栄家族殺害事件、朴烈事件と政府・官憲・憲兵・軍人の立て続けの弾圧を目の当たりにみた総同盟右派幹部は、心底震えあがり、ひそかに左派・戦闘的労働組合、共産主義者、社会主義者らの勢力を一挙に総同盟から排除することを決めた。一方で総同盟会長鈴木文治は政府から震災救済名目の莫大な資金提供や労働者無料宿泊所経営を任されたり、また密かに朝鮮総督府に対し、「朝鮮人の保護救済と性向の調査、思想の善導、総督府との連絡」というまるでスパイ活動協力とも取れる申し出と総同盟への資金提供を露骨に申し入れた。こうして1924年の総同盟大会で「現実主義への方向転換」へと舵を切り、政府も総同盟鈴木会長に国際労働会議の労働者代表の地位とその渡航費用を与えた。

(治安維持法と普選法の公布)

1925年4月22日治安維持法、5月5日には普選法が公布された。政府の「ムチ」と「アメ」の政策で、まさに普選法の引き換えが治安維持法公布であった。

(弾圧法=治安維持法反対運動)

1925年に入り政府の弾圧法=治安維持法案議会上程の動きを知るや全国の労働組合、農民組合、水平社、学生、知識人、新聞などから一斉に反対運動が起きた。しかし、4月22日治安維持法は、ついに公布された。

(総同盟分裂)

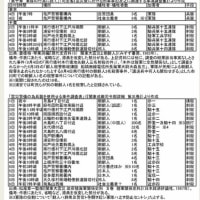

1925年、弾圧法=治安維持法案成立を強行してくる政府の姿勢を前に、益々動揺した総同盟の鈴木、西尾、松岡らの右派幹部は、1925年3月15日総同盟大会で左派の排除を画策した。3月27日の中央委員会において、鈴木、松岡らは「渡辺政之輔ら6名の左翼指導者は、共産党事件に関係し、また関係のある人物(山川や荒畑ら)の指導を受け、党中党を作り、再三注意するも反省しない」との理由で6名の左派幹部の除名を提案し、両派は激しく対立した。左派は「左派幹部除名反対、臨時全国大会開催、総同盟刷新」をスローガンとする刷新運動を全国の総同盟の各組合内で繰り広げた。4月、総同盟は、左派6組合(東京東部合同、関東印刷、関東鉄工、時計工、横浜合同、東京北部合同)を除名し、5月には左派23組合の大量組織除名を一気に強行した。除名された左派は「日本労働組合評議会」を結成し、野田律太が評議会中央委員長に選ばれた。総同盟35組合13,110名、評議会32組合12,505名と、ついに総同盟はここに真っ二つに分裂した。

1926年12月には、中間派であった麻生久らの鉱夫組合や加藤勘十、棚橋小虎ら13名をも除名した。そのため鉱夫組合、関東合同、関東紡績、九州連合会など中間派組合は総同盟を脱退し、「日本労働組合同盟」を結成する第二次分裂もおきた。

のちに総同盟は、この分裂について、「労働国策と総同盟」で以下のように述べている。

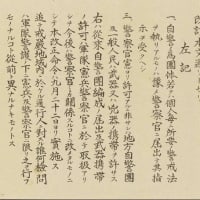

「我らは当時共産主義が我が国産業労働の前途に恐るべき禍害を招来すべきを観取し、当時政府当局すら尚黙視放任せるの時、之が排撃に猛進し、ついに大正14年5月、我が同盟より共産主義影響下の27組合(後に日本労働組合評議会を組織す)約半数の組合員を除名するの犠牲を払うに至った。」

「反共の旗を高く掲げ、・・更に日本労働組合会議を結成し、我が国の労働陣営より共産主義を一掃し、これが健全化を図るために多くの努力と犠牲を捧げ来った。現在我が国の産業労働界のみならず、一般国民の間に幸に共産主義を絶滅し得たる所似のものは、一は政府当局の取り締まりと其の弾圧検挙と矯正なる防共対策の然らしむところなるが、一は産業労働の当事者たる我らが率先始終一貫共産主義排撃のために幾多の深刻なる犠牲と努力を払いつつ奮闘し来り賜なると信じる」

(「労働国策と総同盟」1939年

国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1441456/2)

(総同盟の侵略戦争加担、「ストライキ絶滅宣言」へ)

総同盟は、1933年には「産業及労働の統制に関する建議」を決議し、1937年には、「かくして日支事変の勃発するや、我が同盟は昭和12年(1937年)秋の大会においては『罷業絶滅宣言』を可決しその実現を図り、続いて労働奉公銃後三大運動を起こし、各職場に産業協力委員会愛国貯金委員会、銃後委員会(出征遺・家族の生活保障、慰問救援運動)を組織してその徹底に努力し、越えて昭和13年(1938年)の建国祭には東京を始め全国各地に銃後産業協力大会を労資協力の下に開催、続いて・・・資本、経営、労働の三者を打って一丸とする三協倶楽部を結成して・・・国民精神総動員中央聯盟と協力し、・・・戦時下における労働報国と銃後の守りに万全を期し来ったのである。」(「労働国策と総同盟」)と完全に中国侵略戦争に労働組合として全面的に加担し、自らの組合員を戦争動員へと導くのであった。

1924年の方向転換、1925年の総同盟分裂の中身の意味と行き着く先が結局はこれであった。

(左派の自己批判)

しかし、総同盟分裂について、後に左派の渡辺政之輔は、総同盟の分裂には自らの側にも過ちと責任があったと総括している。政府の凄まじい弾圧と弾圧法=治安維持法を前に今こそ労働者は一丸となって団結してこそ、その後の弾圧や戦争策謀へ立ち向かわねばならないのに、左派自身の戦略的、戦術的誤りで、分裂を促進させた。組合大会からの退場するなどという小児病的行動をとるべきではなかった。総同盟の中でもっと粘り強く努力すべきであったという趣旨の自己批判を述べている。

(日本労働組合評議会結成)

こうして1925年5月総同盟は、真っ二つに分裂した。5月24日、総同盟を除名された左派組合は「日本労働組合評議会」を創立した。総同盟35組合13,110名、評議会32組合12,505名であった。1年後には、評議会は44組合3万1千余名に拡大した。評議会は1926年以降の「共同印刷」「浜松・日本楽器」など多くの有名な大争議を指導し総力で闘い抜いた。評議会は1928年政府によって弾圧、解散させられたが、その後の全協結成へと闘いは続いた。