【東京書籍】

【帝国書院】

【教育出版】

【日本文教】

【清水書院】

【学び舎】

ⅲ 考察

■琉球王国と明・清との関係

・ウィキペデアと同じように「冊封」と書いているのは自由社のみ。

・「朝貢」「朝貢貿易」が4社(育鵬社、帝国書院、清水書院、学び舎)。

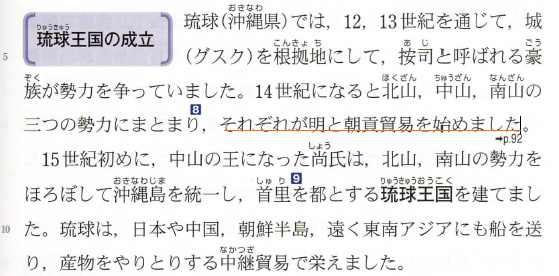

・琉球王国成立前の「三豪族(王国)の朝貢貿易」だけ書いているのが、東京書籍と教育出版。

・日本文教は「中継貿易」とだけ。

この比較調査の基準はウィキペデアとしているので、自由社のみが〇。

「朝貢」はまちがいではないが服属関係が表現されないので△。

冊封も朝貢も書いていない日本文教は×。

現在、中華人民共和国人民解放軍の一部で、「琉球(沖縄)奪還」が主張されているという情報がある。琉球王国と明・清との冊封関係がその根拠とされているらしい。

そういう、史実をねじまげたとんでもない主張をきっちりと撃退するためには、日本国民が史実を正確に理解していないとできないのだと改めて思う。

※「朝貢」と「冊封」のちがい <ウィキペデア:朝貢2017.2.20>より

・「朝貢(ちょうこう)は、主に前近代の中国を中心とした貿易の形態。

中国の皇帝に対して周辺国の君主が貢物を捧げ、これに対して皇帝側が確かに君主であると認めて恩賜を与えるという形式を持って成立する。

・・・朝貢には実質的な臣属という意味はなく、その点で冊封とは区別される。

朝貢に対する恩賜が少なくて不満を抱いた進貢側が、帰り道で住民に略奪行為を行うこともあった。」

・「朝貢を行う国は、相手国に対して貢物を献上し、朝貢を受けた国は貢物の数倍から数十倍の宝物を下賜する。経済的に見ると、朝貢は受ける側にとって非常に不利な貿易形態である。

四夷から朝貢を受けることは皇帝の徳を示すことと見なされ、内外に向けて政権の正統性を示すことができるので、朝貢には莫大な費用がかかるにもかかわらず歴代中国政権は朝貢を歓迎してきた。」

・「冊封により中国王朝の臣下となった冊封国は原則的に毎年の朝貢の義務があるが、冊封を受けていない国でも朝貢自体は行うことが出来た。

例えば遣唐使を送っていた当時の日本では日本側は「中国と対等貿易を行っていた」とし、中国側は「遠国である事を鑑み、毎年の朝貢の義務を免じた」としている。

漢字文化圏に包含された冊封国からの朝貢は経済的な利益にとどまらず、書物の購入、情報の入手など、社会・文化的な利益も伴った。」

<ウィキペデア:冊封>より

・「冊封(さくほう)とは、称号・任命書・印章などの授受を媒介として、「天子」と近隣の諸国・諸民族の長が取り結ぶ名目的な君臣関係(宗属関係/「宗主国」と「朝貢国」の関係)を伴う、外交関係の一種。

「天子」とは「天命を受けて、自国一国のみならず、近隣の諸国諸民族を支配・教化する使命を帯びた君主」のこと。中国の歴代王朝の君主(モンゴル帝国、清朝を含む)たちが自任した。」

■記事の量

各社の量の多少は、歴史的価値の程度(重み)認識のちがいを表している。後で、まとめの一覧表のなかで数値を示す予定。

~次回、江戸時代の琉球~

<全リンク⇒1へ> 琉球・沖縄<101・102・103・104・105・106・107・108・109・110 /現代の沖縄111~>