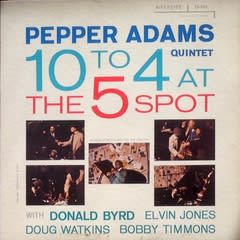

Introdusing The Three Sounds

自分が社会人になってすぐ、会社の上司にジャズ好きの大先輩がいた。中でも大のブルーノートファンで1500番台はすべて持っていると豪語していた。その時、日本盤がすでに出回っていたが、自分より一回り上のその先輩が社会人になったのは1961年。そこからコツコツと集めたと言っていたので、多分オリジナル盤が大半だったろう。亡くなって久しいが、今でもそれが揃って残っていれば宝物だ。

1500シリーズは1501番のマイルスから始まるが、最後はというと1599番ではなく、1600番のこのアルバムとなる。コンコルドで復活したジーンハリスが在籍したスリーサウンズのデビュー盤である。

1958年といえばハードバップ全盛期。ブルーノートもこの後4000番台に入り、ジャズのスタイル自体もフリーからファンキーまで大きく変化をしていった。ちょうど、その節目となったアルバムである。

スイングジャーナルのレコード評は、評論家各氏がそれぞれ評点をしていたが、話題盤になると複数のレビューがあったが、切り口は違っても総じて良い評価をしたものが大半であったが、中には大きく評価が分かれるものがあった。

ひとつは余りに大胆な試みをしたもの、そして反対にジャズの楽しさだけが前面に出た感じのもの。当時のジャズは評価を得るには、同じことをやっても、常に進化しなければならないといった強迫観念に駆られていたように思う。

本家のダウンビート誌も同様の採点をしていたが、所詮ジャズのアルバムの評価といったものには何も基準がある訳でなく、レビュワーの独断と偏見の結果に過ぎない。結局、自分の好きな評論家と嫌いな評論家に分かれ、我々聴き手にとっては、レビュー内容より評論家の好き嫌いが評価になっていた。

さて、このスリーサウンズ、評論家の評価は日米共に今一つであったようだ。特に辛口のファンが多かった日本では、このグループを評価していたのはイソノテルオ氏だけだったように記憶する。

ところが、評価と人気は別なようで、4000番台になってからもこのスリーサウンズは人気グループとして数多くのアルバムを残した。トリオの演奏だけでなく、ソリストのバックとしても。ソニーステットなどとは、一緒にツアーもしていたようだ。当然、人気が出るとより売れるアルバム作りに、R&B、ポップス、ロックなどの要素も取り入れジャズアルバムとはさらに一線を画すものとなり、変わらなかったのはハリスのピアノだけだった。

’67年、創立メンバーの一人でありグループを率いていたドラムのビル・ダウディーがグループを去り、メンバーが変っても人気グループとしては存続した。

その後、ハリスが地方に引き籠り、ホテルのラウンジのピアノ弾きになったのも、このようなグループ活動に疑問を持ったかもしれない。

最近、昔から第一線で馴らしたベテラン達のライブを良く聴きに行く。過去には多くのスタジオワークをこなし、ビッグバンドからフュージョンまで何でもこなした面々だが、今のライブではスタンダード中心のストレイトアヘッドな演奏が中心だ。色々やっても最後は自分達のジャズの原点に戻ってくるのかもしれない。

コンコルドに復帰したジーンハリスは、再び水を得た魚のように活躍をするが、この活動の原点は、やはりこのスリーサウンズのアルバムの演奏にあるのだろう。

1. Tenderly 4:36

2. Willow Weep For Me 4:42

3. Both Sides 4:41

4. Blue Bells 4:27

5. It's Nice 4:40

6. Goin' Home 3:55

7. Would'n You 7:14

8. O Sole Mio 3:59

Gene Harris (p,celeste)

Andrew Simpkins (b)

Bill Dowdy (ds)

Produced by Alfred Lion

Recorded at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, September 16 & 28, 1958

自分が社会人になってすぐ、会社の上司にジャズ好きの大先輩がいた。中でも大のブルーノートファンで1500番台はすべて持っていると豪語していた。その時、日本盤がすでに出回っていたが、自分より一回り上のその先輩が社会人になったのは1961年。そこからコツコツと集めたと言っていたので、多分オリジナル盤が大半だったろう。亡くなって久しいが、今でもそれが揃って残っていれば宝物だ。

1500シリーズは1501番のマイルスから始まるが、最後はというと1599番ではなく、1600番のこのアルバムとなる。コンコルドで復活したジーンハリスが在籍したスリーサウンズのデビュー盤である。

1958年といえばハードバップ全盛期。ブルーノートもこの後4000番台に入り、ジャズのスタイル自体もフリーからファンキーまで大きく変化をしていった。ちょうど、その節目となったアルバムである。

スイングジャーナルのレコード評は、評論家各氏がそれぞれ評点をしていたが、話題盤になると複数のレビューがあったが、切り口は違っても総じて良い評価をしたものが大半であったが、中には大きく評価が分かれるものがあった。

ひとつは余りに大胆な試みをしたもの、そして反対にジャズの楽しさだけが前面に出た感じのもの。当時のジャズは評価を得るには、同じことをやっても、常に進化しなければならないといった強迫観念に駆られていたように思う。

本家のダウンビート誌も同様の採点をしていたが、所詮ジャズのアルバムの評価といったものには何も基準がある訳でなく、レビュワーの独断と偏見の結果に過ぎない。結局、自分の好きな評論家と嫌いな評論家に分かれ、我々聴き手にとっては、レビュー内容より評論家の好き嫌いが評価になっていた。

さて、このスリーサウンズ、評論家の評価は日米共に今一つであったようだ。特に辛口のファンが多かった日本では、このグループを評価していたのはイソノテルオ氏だけだったように記憶する。

ところが、評価と人気は別なようで、4000番台になってからもこのスリーサウンズは人気グループとして数多くのアルバムを残した。トリオの演奏だけでなく、ソリストのバックとしても。ソニーステットなどとは、一緒にツアーもしていたようだ。当然、人気が出るとより売れるアルバム作りに、R&B、ポップス、ロックなどの要素も取り入れジャズアルバムとはさらに一線を画すものとなり、変わらなかったのはハリスのピアノだけだった。

’67年、創立メンバーの一人でありグループを率いていたドラムのビル・ダウディーがグループを去り、メンバーが変っても人気グループとしては存続した。

その後、ハリスが地方に引き籠り、ホテルのラウンジのピアノ弾きになったのも、このようなグループ活動に疑問を持ったかもしれない。

最近、昔から第一線で馴らしたベテラン達のライブを良く聴きに行く。過去には多くのスタジオワークをこなし、ビッグバンドからフュージョンまで何でもこなした面々だが、今のライブではスタンダード中心のストレイトアヘッドな演奏が中心だ。色々やっても最後は自分達のジャズの原点に戻ってくるのかもしれない。

コンコルドに復帰したジーンハリスは、再び水を得た魚のように活躍をするが、この活動の原点は、やはりこのスリーサウンズのアルバムの演奏にあるのだろう。

1. Tenderly 4:36

2. Willow Weep For Me 4:42

3. Both Sides 4:41

4. Blue Bells 4:27

5. It's Nice 4:40

6. Goin' Home 3:55

7. Would'n You 7:14

8. O Sole Mio 3:59

Gene Harris (p,celeste)

Andrew Simpkins (b)

Bill Dowdy (ds)

Produced by Alfred Lion

Recorded at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, September 16 & 28, 1958

| INTRODUCING THE THE THREE SOUNDS イントロデューシング・ザ・スリー・サウンズ+6 |

| クリエーター情報なし | |

| 東芝EMI |