中将姫が発願して修行した後剃髪したところが当麻寺中之坊、その後蓮茎を集めその糸を染め上げたところが石光寺、蓮糸で曼荼羅を織り上げたのち成仏したところが当麻寺、と当麻の地に数々の伝説のあとが残されている。

では、何故中将姫往生の地が当麻なのかを探っていこうと思う。

1.中将姫の母方の祖は当麻氏である

中将姫の母百能の母方は当麻氏であった。当麻氏の祖先は聖徳太子の異母弟・麻呂子皇子だという。麻呂子皇子の父・用明天皇、祖父・欽明天皇であるが、祖母が蘇我稲目の娘・堅塩媛である。要するに中将姫は藤原の血のほかに蘇我の血が入っていたのである。古代よりこの地に勢力を張った豪族の当麻氏は、もともとは二上山を中心とする葬送儀礼に携わる人々であったと言われている。飛鳥時代の帝王たちが死ぬと、遺体を収めた柩は大和の飛鳥の地を出発して西に向かい、二上山の東に居住して葬送儀礼を司る当麻氏によって、魂鎮めの儀を執行された後、山の南側の竹内峠を越えて河内に入り、山の西の谷間に埋葬された。大和からは夕日が沈む場所がまさに二上山なのである。当麻寺創建につながる大きな理由でもある。中将姫が出家した先が母方と深いつながりのある当麻寺であったのは当然ともいえる。ただ単純にそれだけの理由ではないようだ。

2.藤原一門の出であることで、蘇我氏への鎮魂

藤原氏の祖は、大化の改新で蘇我入鹿を倒して功のあった中臣鎌足であった。また聖徳太子の子である山背大兄王が一門とともに自害に追い込まれた際に、軽皇子(のちの孝徳天皇)が加担していたのは中臣鎌足の策略であったようだ。

すなわち中臣鎌足によって、蘇我入鹿と蘇我系である聖徳太子一族が滅亡し、蘇我氏は没落へとたどったのである。

その子藤原不比等が文武天皇に娘宮子を嫁がせ首皇子(聖武天皇)を産ませ、さらに橘三千代との間の娘である光明子を聖武天皇に嫁がせた。光明子は不比等の死後、不比等の息子の藤原四兄弟の力によって光明皇后となり、藤原氏の繁栄を確固のものとしていった。

いくたびか血に塗られた抗争をくぐり抜けてきたが、藤原四兄弟が相次いで天然痘で病死したことが、蘇我氏の怨霊によるたたりとされた。

奈良市奈良町に中将姫伝説が多く見られることを前述したが、元興寺は蘇我氏の怨霊を封じ込める寺であったこと、藤原豊成邸はその寺の南面の守りであったこと、その豊成邸に中将姫が誕生したこと、その後中将姫の仏教への帰依は、まさに藤原一族のために犠牲になった蘇我氏・聖徳太子一門への懺悔の心が根底にあったのである。

3.蘇我氏の奥都城(おくつき)は二上山のうしろにあった

大和から二上山の麓に沿って竹内街道を通り峠を抜けると磯長谷(しながだに)である。ここ磯長谷は蘇我氏の奥都城があったところで、敏達天皇陵に始まり・用明天皇陵・推古天皇陵・母親穴穂部間人(はしひと)皇女との合葬で知られる聖徳太子陵・最後の王墓である孝徳天皇陵と、「王家の谷」と言われている。

まさに蘇我氏の怨霊のもととなる場所である。二上山は黄泉の国への結界とされたのである。

従って、蘇我氏の怨霊を最後の砦として鎮めることろが二上山であり、その鎮魂のための寺が二上山の麓にある当麻寺であったということになる。

その後に藤原四兄弟が相次いで天然痘で病死したことで、さらなる怨霊を鎮める必要が生じてきた。その役割を担って登場したのが中将姫ということになる。

中将姫に蘇我氏の血が入っていたことが、より贖罪意識を高めたようだ。

中将姫が当麻寺に出家し当麻曼荼羅を奉納することで、霊鎮めに大きく寄与したのであろう。

では、何故中将姫往生の地が当麻なのかを探っていこうと思う。

1.中将姫の母方の祖は当麻氏である

中将姫の母百能の母方は当麻氏であった。当麻氏の祖先は聖徳太子の異母弟・麻呂子皇子だという。麻呂子皇子の父・用明天皇、祖父・欽明天皇であるが、祖母が蘇我稲目の娘・堅塩媛である。要するに中将姫は藤原の血のほかに蘇我の血が入っていたのである。古代よりこの地に勢力を張った豪族の当麻氏は、もともとは二上山を中心とする葬送儀礼に携わる人々であったと言われている。飛鳥時代の帝王たちが死ぬと、遺体を収めた柩は大和の飛鳥の地を出発して西に向かい、二上山の東に居住して葬送儀礼を司る当麻氏によって、魂鎮めの儀を執行された後、山の南側の竹内峠を越えて河内に入り、山の西の谷間に埋葬された。大和からは夕日が沈む場所がまさに二上山なのである。当麻寺創建につながる大きな理由でもある。中将姫が出家した先が母方と深いつながりのある当麻寺であったのは当然ともいえる。ただ単純にそれだけの理由ではないようだ。

2.藤原一門の出であることで、蘇我氏への鎮魂

藤原氏の祖は、大化の改新で蘇我入鹿を倒して功のあった中臣鎌足であった。また聖徳太子の子である山背大兄王が一門とともに自害に追い込まれた際に、軽皇子(のちの孝徳天皇)が加担していたのは中臣鎌足の策略であったようだ。

すなわち中臣鎌足によって、蘇我入鹿と蘇我系である聖徳太子一族が滅亡し、蘇我氏は没落へとたどったのである。

その子藤原不比等が文武天皇に娘宮子を嫁がせ首皇子(聖武天皇)を産ませ、さらに橘三千代との間の娘である光明子を聖武天皇に嫁がせた。光明子は不比等の死後、不比等の息子の藤原四兄弟の力によって光明皇后となり、藤原氏の繁栄を確固のものとしていった。

いくたびか血に塗られた抗争をくぐり抜けてきたが、藤原四兄弟が相次いで天然痘で病死したことが、蘇我氏の怨霊によるたたりとされた。

奈良市奈良町に中将姫伝説が多く見られることを前述したが、元興寺は蘇我氏の怨霊を封じ込める寺であったこと、藤原豊成邸はその寺の南面の守りであったこと、その豊成邸に中将姫が誕生したこと、その後中将姫の仏教への帰依は、まさに藤原一族のために犠牲になった蘇我氏・聖徳太子一門への懺悔の心が根底にあったのである。

3.蘇我氏の奥都城(おくつき)は二上山のうしろにあった

大和から二上山の麓に沿って竹内街道を通り峠を抜けると磯長谷(しながだに)である。ここ磯長谷は蘇我氏の奥都城があったところで、敏達天皇陵に始まり・用明天皇陵・推古天皇陵・母親穴穂部間人(はしひと)皇女との合葬で知られる聖徳太子陵・最後の王墓である孝徳天皇陵と、「王家の谷」と言われている。

まさに蘇我氏の怨霊のもととなる場所である。二上山は黄泉の国への結界とされたのである。

従って、蘇我氏の怨霊を最後の砦として鎮めることろが二上山であり、その鎮魂のための寺が二上山の麓にある当麻寺であったということになる。

その後に藤原四兄弟が相次いで天然痘で病死したことで、さらなる怨霊を鎮める必要が生じてきた。その役割を担って登場したのが中将姫ということになる。

中将姫に蘇我氏の血が入っていたことが、より贖罪意識を高めたようだ。

中将姫が当麻寺に出家し当麻曼荼羅を奉納することで、霊鎮めに大きく寄与したのであろう。

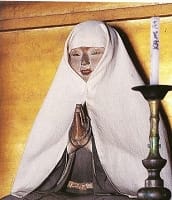

中将姫像(当麻寺)

中将姫像(当麻寺)