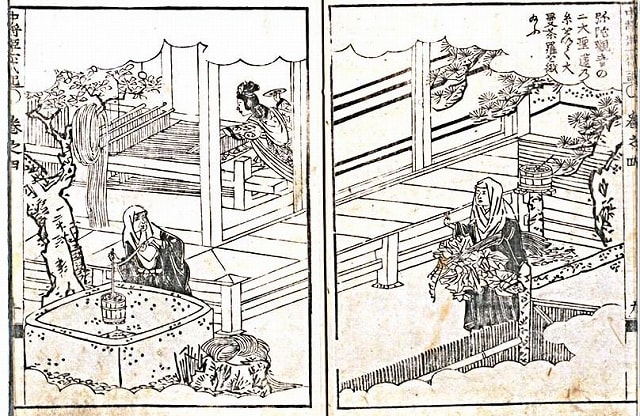

第20章、曼荼羅を描く

「藕絲(グウシ)の上帛の上に、郎女の目はぢつとすわつて居た。やがて筆は、愉しげにとり上げられた。線描(スミガ)きなしに、うちつけに絵具(エノグ)を塗り進めた。美しい彩画(タミエ)は、七色八色の虹のやうに、郎女の目の前に、輝き増して行く。・・・

姫は、緑青を盛つて、層々うち重る樓閣伽藍の屋根を表した。数多い柱や、廊の立ち續く姿が、目赫(メカヾヤ)くばかり、朱で彩(タ)みあげられた。むら/\と靉くものは、紺青(コンジヨウ)の雲である。紫雲は一筋長くたなびいて、中央根本堂とも見える屋の上から、畫(カ)きおろされた。雲の上には金泥(コンデイ)の光り輝く靄が、漂ひはじめた。姫の命を搾るまでの念力が、筆のまゝに動いて居る。やがて金色(コンジキ)の雲気(ウンキ)は、次第に凝り成して、照り充ちた色身(シキシン)――現(ウツ)し世の人とも見えぬ尊い姿が顯れた。・・・

姫の俤びとに貸す爲の衣に描いた絵樣(エヨウ)は、そのまゝ曼陀羅の相(スガタ)を具へて居たにしても、姫はその中に、唯一人の色身(シキシン)の幻を描いたに過ぎなかつた。併し、残された刀自・若人たちの、うち瞻(マモ)る絵面には、見る/\数千地涌(スセンヂユ)の菩薩の姿が、浮き出て来た。其は、幾人の人々が、同時に見た、白日夢(ハクジツム)のたぐひかも知れぬ。(完)」

郎女は曼荼羅を描き終えて、静かに去っていく。

郎女=中将姫は阿弥陀と一体化していき、西方浄土の空に消えていく。

作者は大津皇子の無念の死と中将姫説話を霊魂の幻想で結びつけ、

ドラマチックに小説化したのである。

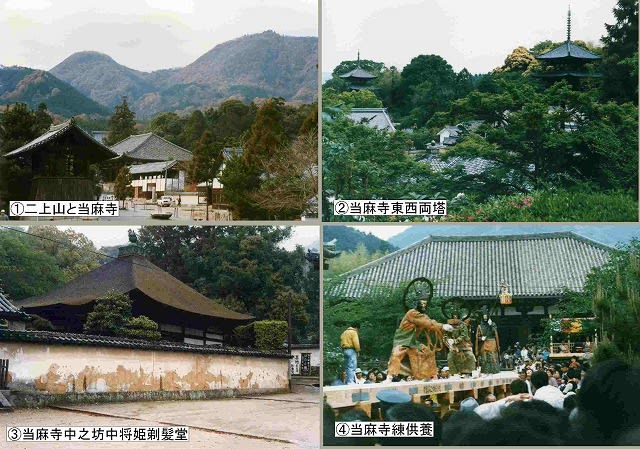

(写真は当麻曼荼羅)

「藕絲(グウシ)の上帛の上に、郎女の目はぢつとすわつて居た。やがて筆は、愉しげにとり上げられた。線描(スミガ)きなしに、うちつけに絵具(エノグ)を塗り進めた。美しい彩画(タミエ)は、七色八色の虹のやうに、郎女の目の前に、輝き増して行く。・・・

姫は、緑青を盛つて、層々うち重る樓閣伽藍の屋根を表した。数多い柱や、廊の立ち續く姿が、目赫(メカヾヤ)くばかり、朱で彩(タ)みあげられた。むら/\と靉くものは、紺青(コンジヨウ)の雲である。紫雲は一筋長くたなびいて、中央根本堂とも見える屋の上から、畫(カ)きおろされた。雲の上には金泥(コンデイ)の光り輝く靄が、漂ひはじめた。姫の命を搾るまでの念力が、筆のまゝに動いて居る。やがて金色(コンジキ)の雲気(ウンキ)は、次第に凝り成して、照り充ちた色身(シキシン)――現(ウツ)し世の人とも見えぬ尊い姿が顯れた。・・・

姫の俤びとに貸す爲の衣に描いた絵樣(エヨウ)は、そのまゝ曼陀羅の相(スガタ)を具へて居たにしても、姫はその中に、唯一人の色身(シキシン)の幻を描いたに過ぎなかつた。併し、残された刀自・若人たちの、うち瞻(マモ)る絵面には、見る/\数千地涌(スセンヂユ)の菩薩の姿が、浮き出て来た。其は、幾人の人々が、同時に見た、白日夢(ハクジツム)のたぐひかも知れぬ。(完)」

郎女は曼荼羅を描き終えて、静かに去っていく。

郎女=中将姫は阿弥陀と一体化していき、西方浄土の空に消えていく。

作者は大津皇子の無念の死と中将姫説話を霊魂の幻想で結びつけ、

ドラマチックに小説化したのである。

(写真は当麻曼荼羅)