家庭で神祭りをすることは良いことです。ただもしも、「先祖供養よりも神さまを拝むほうが、ご利益がありそうだ」という気持ちからであれば、神さまは喜びません。困っている先祖をないがしろにしていては、正神霊と通じることはできません。感謝の先祖供養を始めて、その上で「やはり神さまへも感謝をしたい」という気持ちになってから神祭りをすることでよいのです。

もちろん、伊勢白山道が示す神さまと先祖霊へ感謝を捧げることがご自分なりに良いことだと素直に思えるならば、最初から先祖供養と神棚祭りの両方を始めてもよいです。

伊勢白山道式先祖供養の理想の形は神祭りと先祖供養とを合わせて行うことです。先祖供養を神棚の下で行いますと、先祖霊の昇華も早くなります。

ただし、伊勢白山道式の神祭りは、神棚を自分の好きなようにお祭りができる家庭環境の人におすすめします。その家での祭り方がある場合は、それに合わせておきましょう。神祭りの方法で、家族と揉めることがないようにしてください。

【神棚は三社祭りで扉は必須です】

神札は三系統に正しく祭ることで、「三の法則」により神棚の機能が起きて神気の渦が生じます。

一社の神棚に御札を重ねて入れる方法での神祭りは理想ではありません。また、今は一社の神棚の両側に御札をそのまま短冊立てで立てて三社の形にすることも勧めていません。

御札は扉のある神棚の中に入れます。扉はいつも閉めておきます。神棚の中の空間が重要です。

【扉がある三社の神棚】

(向かって左)(中央)(向かって右)

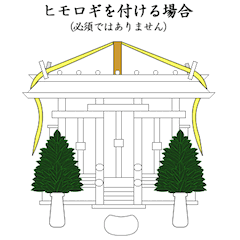

屋根が水平な三社の神棚で、扉があるものがお勧めです。中は同じ一つの空間ですが、三系統の御札を横に並べて祭ればよいです。中の空間が広いので大きめの神札も入ります。扉の数は三つでも一つでもどちらでもよいです。

【一社の神棚で三社に祭る方法】

(向かって左)(中央)(向かって右)

伊勢神宮の内宮・外宮の社務所には、扉がある一つ千円の一社の神棚が販売されています。これを三つ揃えて三社祭りをすることができます。扉は必須です。

設置する場所に横幅がない場合は、真ん中の一社を奥側に押し込み、その前に二社を一部が重なるように置いても問題はないです。またはこの逆に、真ん中の神棚を手前に置き、両側の二社を奥に置いてもよいです。

《神札(御札)の並べ方》

[神棚に向かって右側の神札]・・・・地域の氏神神社の御札を1枚だけ。

好きな氏神を決められないうちは一宮(いちのみや)の御札を祭り、

好きな氏神が見つかれば、一宮札は左側崇敬社の最奥に移動します。

[中央の神札]・・・・天照太御神の御札

(伊勢神宮の内宮の神宮大麻=天照皇大神宮の御札のこと。地域の氏神神社で手に入ります。)伊勢神宮の伊雑宮の御札があれば、伊雑宮札を手前に、奥に天照太御神の御札を祭ることは理想です。

[神棚に向かって左側の神札]・・・・崇敬神社(=遠方の好きな神社)の御札

伊勢神宮の外宮の御札があれば、一番手前に祭ることは理想です。後は新しい順番に重ねます。

神気が混線するので左側の御札は多すぎないほうがよいです。左は最多で3〜4枚までを参考にしてください。

※御札を包んでいる紙は、一切剥がしません。購入時の外袋から出せば、あとはそのままの状態で神札を神棚に納めます。

( https://pori36.stars.ne.jp/ofuda.htm )

薄紙は外しません。

神札が神棚よりも大きくて入れにくくても、軽く曲げて扉が閉まるならば問題ありません。折り目が入るほど折り曲げてはいけません。

新札を受たら、出来るだけ早く神棚に安置しましょう。天気に関わらず、翌日の午前中までに交換するのが良いです。

御神楽奉納で頂く祈祷札が神棚の中に入らない場合は、左側外に木箱のまま寝かせて祭ります(箱に入ったものはフタを閉めたまま)。

御札は自分で神社に参拝して頂くことで、神社と家に霊線が繋がります。年末に町内会などから氏神神社の御札が配られた場合は、その御札を持参して氏神神社に参拝してから祭ればよいです。

「崇敬札は、遠方の場合は無くてもかまいません。

郵送では無意味ですので、行けるときでよいです。

もし、参拝した他人から神札を頂いた場合は、自分で近くの氏神神社に持参して参拝してから、家に祭ることが必須条件になります。」

向かって左側には崇敬神社として、白山の麓にある四つの白山神社(平泉寺白山神社、白山ヒメ神社、白山中居神社、長滝白山神社)のどれか一つを祭ることは理想です。

お寺などの御札は磁気が違いますので一緒にしてはダメです。別の部屋に置きましょう。破魔矢や仏像、人形などもそばには置かないことです。注連縄も神棚には飾らないことです。

《神棚を置く向きと台について》

鬼門(北東)を背にして置き、人が北東に向かって拝むことが理想です。西向きは避けます。床の間があれば理想です。その場合は西向きに拝むことになっても問題ありません。

桧(ひのき)の八足台は理想ですが、安定した台で正座して参拝するとよいです。壁につるしたりして不安定なものは避けます。

日々の水交換の意味でも、高い位置の神棚は賛成しません。毎日の水交換のために、台に乗っての高い位置の作業は危険です。

神棚は、1m〜1.5mぐらいの間の高さに設置できますと理想的です。

先祖供養と同じ部屋の場合は神棚のほうが高くなるようにします。神棚の下の少し手前で先祖供養ができれば理想です。

「神棚と供養台の位置関係図」 参照( https://pori36.stars.ne.jp/position.htm )

《神棚に供えるものは榊と水が必須です》

榊と水は必須です。毎日水をかえてお世話をすることが大事です。榊は一対(二つ)を両側に、水玉は真ん中にフタを開けたまま置きます。毎日水をかえてお世話することが大事です。

供えた榊は神界では森に、水玉の水は琵琶湖ほどの大きさの湖になります。榊の水を毎日をかえて、枯れた葉があればちぎって捨てます。葉の量が減った時には片方の榊が青々としていても両方新しいものに交換します。榊の水も水玉の水も一日に一回交換して、参拝のあともそのまま置いておきます。供えた水は飲まないで捨てます。

* 丸い水玉は水面が鏡の意味もありますから、鏡は飾らなくてよいです。

* ロウソクは火災予防のため禁止します。

《氏神神社の選び方について》

今住んでいる土地の神社を氏神として祭ります。氏神神社の御札は地域を巡回する氏神の寄り代となります。氏神神社の選び方は、家から近い神社を順番に参拝して

*自宅からの距離が近い神社

*掃除がされている神社

*「なんとなく」良いなと思った神社

を自分で選びます。掃除ができている神社がよい理由は、本当に神霊が鎮まる神社はたとえ無人の小さい神社でも、神力により掃除をする人を呼び寄せているからです。参拝をしても何も感じなくて分からない。近くの神社が無人で御札が手に入らない場合は、地域の一宮神社の御札を氏神として祭ります。氏神神社は受け身で決めるのではなく、参拝により自身で氏神としていくのです。家で神祭りをしましても、毎月一日などに参拝することは大事です。無理は不要ですが、氏神神社の掃除をすることはよいです。

《参拝の方法の基本は、二拝二拍手一拝です》

*掃除と榊と水の準備をしてから正座して、まず二拝(二回深くお辞儀)をします。

*二拍手(二回拍手)をしてから、手を合わせたまま「生かしていただいて ありがとう御座位ます」を数回唱えます。

*自宅の神棚ではこの後にフトノリトである「アマテラスオホミカミ アマテラスオホミカミ」を繰り返し唱えます。(神社では「アマテラスオホミカミ アマテラスオホミカミ」は唱えません。)

*もう一度「生かしていただいて ありがとう御座位ます」と唱えて、手を下ろします。

*最後に丁寧に一拝(一回深くお辞儀)をして終えます。

お祭りしている神さまの名前などは言わないでよいです。願い事などは言わないで、感謝の気持ちだけで参拝することが大事です。

(* 伊勢白山道では、2022年10月より自宅の神棚の参拝においては、二拝八拍手一拝も紹介しています。この方法は参考記事をよく読んでから実践してください。)

《参拝の方法は二拝八拍手一拝です》

(参考記事 https://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/e/1b8c6b3fcdd3f003f9f1678f5621a537

https://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/e/12b25fe5727d13b49e82099193c61c05)

神社や他家の神棚の参拝は、従来の二拝二拍手一拝です。二拝八拍手一拝は禁止です。

また、八拍手は毎日の習慣として行うものでもありません。自分なりの節目の参考にしてください。

*掃除と榊と水の準備をしてから正座して、まず二拝(二回深くお辞儀)をします。

*八拍手(八回拍手)をしてから、手を合わせたまま「生かしていただいて ありがとう御座位ます」を数回唱えます。

そして、出来れば自分なりの「他のための誓い」を思います。

「他のために成ることをします!」とか。「仕事を通じて社会に貢献します!」なども参考にしてください。

「先祖のためのこと」「自分のためのこと」で祈りますと、八拍手は良くないので止めましょう。

※「先祖のため」も、公的な広い視点でみると自分のことになります。

自宅神棚でも、ほかの家族から八拍手のことを変に思われて気にされるのであれば、従来の二拝二拍手一拝で良いです。無理は不要です。

【八拍手にした場合、国津神も呼ぶ可能性があるので、「アマテラスオホミカミ アマテラスオホミカミ」は不要です】

* 言霊の数字に関しては、8番目で止めます。

それ以上は厳禁です。違う仕掛けが潜んでいます。

《御札の交換時期について》

御札は一年で交換します。伊勢神宮の御札は2年ぐらいまではよいです。氏神の御札は年末から新年の節分前をめどに毎年交換しましょう。

神札の一番大切なことは、一度家に置いた神札を神社にお返しすることにあります。この時、家の穢れを古い神札と共に神さまにお返しして祓うことになります。最高の厄祓いとなります。お返しすることで参拝した神社と家との一回の結びが完了します。(遠方の神社の場合には近くの氏神神社にお返しすればよいです。)

《忌中の参拝について》

一般に神道では忌中(身内が亡くなってから四十九日間)の神社への参拝を控える様にいわれます。これは神事に携わる関係者のみが注意すべき事であり、一般の方には関係ありません。

ただ、近親者が亡くなって間もない時に神社に参拝しますと、どうしても悲しみを神さまに捧げることになります。四十九日ぐらいたてば、縁者の気持ちも落ち着いているという、一般的な目安とは言えます。

ですから、四十九日を過ぎても深い悲しみの中にいれば、やはり神社参拝を控えるべきではあります。逆に言えば、故人が長生きをされて家族全員が安らかな心境ならば、四十九日を待たずに参拝してもよいのです。

家の神棚については、忌中の間は、ご自身が悲しい間はたんたんとお水の交換だけをされればよいです。神棚に礼を尽くす限りは、罰が当たることなどありません。また、神棚に紙を貼ることも本当は不要ですが、家族に従いましょう。

本来の正しい神道観では、人間の死は穢れではありません。太陽も朝に生まれて、夕方には没します。そして夜を経てまた再生します。神道の大切な理念に、神々の「死と再生」があります。神々の死とは、隠れただけだと考えます。人間の死も、死んで隠れて再生する、終わりなき魂の旅の「途中の休憩」にしか過ぎません。