kan-haru blog 2012 特別展「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」図録表紙

< 総合INDEX へ

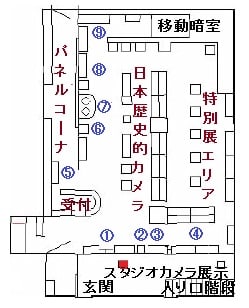

神奈川県立歴史博物館(続)

・「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」展

特別展「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」は、主催が神奈川県立博物館で、協力が臨済宗大本山建長寺、臨済宗大本山円覚寺、公益財団法人文化研究所、臨済宗妙心寺派東京禅センター。後援が神奈川新聞社他、朝日・毎日・読売・産経・東京・日本経済の各新聞社の横浜総/支局および、NHK横浜放送局、テレビ神奈川の9社です。

特別展の展示は、1階の特別展示室で9月1日から28日まで開催していましたので、同12日に見てきました。入館料は、常設展観覧券で見られます。

夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化パンフレット

「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」の展示作品は、国指定重要文化財が18作品、神奈川県指定文化財が2作品、千葉県指定文化財が1作品の他、神奈川県が貯蔵の夢窓関係作品が27作品が展示(展示目録参照)されています。

特別展の夢窓疎石(1275~1351)は、鎌倉幕府が滅び、新政権が京都に樹立された激動の時代に活躍した禅僧です。夢窓は伊勢に生まれ、甲斐に移り宗教者として修養を積み、鎌倉幕府の時代に一山一寧*が来日して建長寺、円覚寺に住持(住職)すると、同寺に参禅しました。

一山一寧 鎌倉幕府の北条貞時が、1293年(永仁元年)の火災により衰退した建長寺を再建し、一山を住職に迎え日本における禅宗の発展になくてはならぬ人となり、円覚寺、浄智寺の住職を経て、1313年(正和2年)には後宇多上皇の懇請により上洛して南禅寺3世となった。学識人物に傑出し広い層に尊崇されたが、来日から18年後の文保元年(1317年)10月に南禅寺で病没した。

円覚寺と夢窓疎石(左:一山一寧書下 鎌倉時代 重要文化財 円覚寺蔵、右:円覚寺200812)

その後1300年(正安2年)26歳の時高峰顕日* (無学祖元*の弟子)を慕って那須の雲巌寺に滞留し、1303年(乾元2年、嘉元元年)29歳の時高峰が鎌倉の万寿寺、浄智寺に住持すると、それに参じて1305年(嘉元3年)31歳で悟達者として認められ、高峰の弟子になりました。そして、東北地方や茨城県などの数か所に仮寓しながら鎌倉の諸師に参じていました。

高峰顕日(1241~1316) 鎌倉時代後期の臨済宗の僧。後嵯峨天皇の第二皇子。幕府執権北条貞時・高時父子の帰依を受け、鎌倉万寿寺・浄妙寺・浄智寺・建長寺の住持を歴任。関東における禅林の主流を形成した。

無学祖元(1226~1286) 中国明州慶元府(浙江省)出身の鎌倉時代の臨済宗の僧侶。日本に帰化して無学派(仏光派)の祖となる。字は子元。建長寺・円覚寺に兼住して日本の臨済宗に影響を与える。

浄智寺と夢想

この後、自らを修業する場所を求めて、1309年(延慶2年)35歳の時甲斐淨居寺で日々を送り、1311年(応長元年)37歳の時甲斐龍山庵(浄居寺) に一時隠棲し、西遊して美濃虎渓山永保寺を開きました。また、覚海円成(北条高時の母)からしきりに鎌倉へ招請され、1319年(元応元年)に鎌倉の勝栄寺に滞在しました。

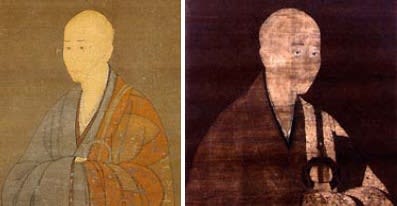

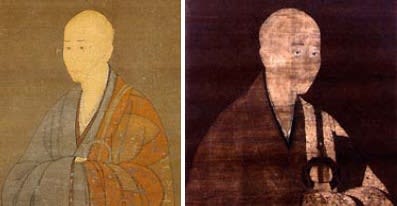

夢窓疎石像(左:無等周位筆 南北朝時代 重要文化財 妙智院蔵、右:月江正印賛 南北朝時代 重要文化財 光明寺蔵)

さらにこの後、1325年(正中2年)の51歳の時、倒幕前の後醍醐天皇から、京都南禅寺の住持に請われました。1326年(正中3年、嘉暦元年)の52歳の時、北条高時に招かれ、伊勢国で善応寺を開き、鎌倉へ赴き円覚寺に滞在。1327年(嘉暦2年)の53歳の時、鎌倉幕府の重臣であった二階堂道蘊が二階堂の地の南芳庵を仮住まいとして、瑞泉院を創建しました。後に足利尊氏の四男で、初代鎌倉公方の足利基氏は夢窓疎石に帰依して当寺を中興し、寺号を瑞泉寺と改めて、鎌倉公方足利家の菩提寺となる。

夢窓疎石と瑞巌寺(左:夢窓疎石坐像 南北朝時代 重要文化財 瑞泉寺蔵、右:瑞泉寺庭園 夢窓疎石の作庭による方丈書院の庭園)

1330年(元徳2年) 56歳の時、甲斐守護の二階堂貞藤に招かれ牧庄内に恵林寺を創建し、さらに土佐吸江庵、相模三浦泊船庵、上総千町荘退耕庵などの場所を求めて転々としました。

華厳塔図 (南北朝時代 重要文化財 黄梅院蔵)

1333年(正慶2年、元弘3年) 59歳の時、鎌倉幕府が滅亡、建武の新政を開始、後醍醐天皇の請により上洛して臨川寺に住む。1334年(建武元年) 60歳の時、後醍醐天皇の招請により南禅寺に再住。1335年(建武2年) 61歳の時、臨川寺・西芳寺の開山に迎えられ、国師号を授けられる。1336年(建武3年) 62歳の時、後醍醐天皇の勅命で夢窓を開山とした臨川寺に戻る。1339年(歴応2年) 65歳の時、行基が開基した西方寺を復興、枯山水と回遊式池泉で禅意を巧みに表現する禅宗庭園を造園し、「西芳寺」と号した。

1351年(正平6年) 病に陥った夢窓は世良親王の菩提寺・臨川寺に隠棲後、77歳で示寂。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 神奈川県立歴史博物館 馬車道に聳える元横浜正金銀行の重要文化財の建物に魅せられる博物館その1

次回 イベント日本美術展覧会鑑賞 国立新美術館で日展入選の異業種交流会員の出展洋画を鑑賞その1

< 総合INDEX へ

神奈川県立歴史博物館(続)

・「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」展

特別展「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」は、主催が神奈川県立博物館で、協力が臨済宗大本山建長寺、臨済宗大本山円覚寺、公益財団法人文化研究所、臨済宗妙心寺派東京禅センター。後援が神奈川新聞社他、朝日・毎日・読売・産経・東京・日本経済の各新聞社の横浜総/支局および、NHK横浜放送局、テレビ神奈川の9社です。

特別展の展示は、1階の特別展示室で9月1日から28日まで開催していましたので、同12日に見てきました。入館料は、常設展観覧券で見られます。

夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化パンフレット

「夢窓疎石と鎌倉の禅宗文化」の展示作品は、国指定重要文化財が18作品、神奈川県指定文化財が2作品、千葉県指定文化財が1作品の他、神奈川県が貯蔵の夢窓関係作品が27作品が展示(展示目録参照)されています。

特別展の夢窓疎石(1275~1351)は、鎌倉幕府が滅び、新政権が京都に樹立された激動の時代に活躍した禅僧です。夢窓は伊勢に生まれ、甲斐に移り宗教者として修養を積み、鎌倉幕府の時代に一山一寧*が来日して建長寺、円覚寺に住持(住職)すると、同寺に参禅しました。

一山一寧 鎌倉幕府の北条貞時が、1293年(永仁元年)の火災により衰退した建長寺を再建し、一山を住職に迎え日本における禅宗の発展になくてはならぬ人となり、円覚寺、浄智寺の住職を経て、1313年(正和2年)には後宇多上皇の懇請により上洛して南禅寺3世となった。学識人物に傑出し広い層に尊崇されたが、来日から18年後の文保元年(1317年)10月に南禅寺で病没した。

円覚寺と夢窓疎石(左:一山一寧書下 鎌倉時代 重要文化財 円覚寺蔵、右:円覚寺200812)

その後1300年(正安2年)26歳の時高峰顕日* (無学祖元*の弟子)を慕って那須の雲巌寺に滞留し、1303年(乾元2年、嘉元元年)29歳の時高峰が鎌倉の万寿寺、浄智寺に住持すると、それに参じて1305年(嘉元3年)31歳で悟達者として認められ、高峰の弟子になりました。そして、東北地方や茨城県などの数か所に仮寓しながら鎌倉の諸師に参じていました。

高峰顕日(1241~1316) 鎌倉時代後期の臨済宗の僧。後嵯峨天皇の第二皇子。幕府執権北条貞時・高時父子の帰依を受け、鎌倉万寿寺・浄妙寺・浄智寺・建長寺の住持を歴任。関東における禅林の主流を形成した。

無学祖元(1226~1286) 中国明州慶元府(浙江省)出身の鎌倉時代の臨済宗の僧侶。日本に帰化して無学派(仏光派)の祖となる。字は子元。建長寺・円覚寺に兼住して日本の臨済宗に影響を与える。

浄智寺と夢想

この後、自らを修業する場所を求めて、1309年(延慶2年)35歳の時甲斐淨居寺で日々を送り、1311年(応長元年)37歳の時甲斐龍山庵(浄居寺) に一時隠棲し、西遊して美濃虎渓山永保寺を開きました。また、覚海円成(北条高時の母)からしきりに鎌倉へ招請され、1319年(元応元年)に鎌倉の勝栄寺に滞在しました。

夢窓疎石像(左:無等周位筆 南北朝時代 重要文化財 妙智院蔵、右:月江正印賛 南北朝時代 重要文化財 光明寺蔵)

さらにこの後、1325年(正中2年)の51歳の時、倒幕前の後醍醐天皇から、京都南禅寺の住持に請われました。1326年(正中3年、嘉暦元年)の52歳の時、北条高時に招かれ、伊勢国で善応寺を開き、鎌倉へ赴き円覚寺に滞在。1327年(嘉暦2年)の53歳の時、鎌倉幕府の重臣であった二階堂道蘊が二階堂の地の南芳庵を仮住まいとして、瑞泉院を創建しました。後に足利尊氏の四男で、初代鎌倉公方の足利基氏は夢窓疎石に帰依して当寺を中興し、寺号を瑞泉寺と改めて、鎌倉公方足利家の菩提寺となる。

夢窓疎石と瑞巌寺(左:夢窓疎石坐像 南北朝時代 重要文化財 瑞泉寺蔵、右:瑞泉寺庭園 夢窓疎石の作庭による方丈書院の庭園)

1330年(元徳2年) 56歳の時、甲斐守護の二階堂貞藤に招かれ牧庄内に恵林寺を創建し、さらに土佐吸江庵、相模三浦泊船庵、上総千町荘退耕庵などの場所を求めて転々としました。

華厳塔図 (南北朝時代 重要文化財 黄梅院蔵)

1333年(正慶2年、元弘3年) 59歳の時、鎌倉幕府が滅亡、建武の新政を開始、後醍醐天皇の請により上洛して臨川寺に住む。1334年(建武元年) 60歳の時、後醍醐天皇の招請により南禅寺に再住。1335年(建武2年) 61歳の時、臨川寺・西芳寺の開山に迎えられ、国師号を授けられる。1336年(建武3年) 62歳の時、後醍醐天皇の勅命で夢窓を開山とした臨川寺に戻る。1339年(歴応2年) 65歳の時、行基が開基した西方寺を復興、枯山水と回遊式池泉で禅意を巧みに表現する禅宗庭園を造園し、「西芳寺」と号した。

1351年(正平6年) 病に陥った夢窓は世良親王の菩提寺・臨川寺に隠棲後、77歳で示寂。

< 総合INDEX へ

毎月1日付けのIndexには、前月の目次を掲載しております(10月分掲Indexへ)

・カテゴリー別Index イベント総目次 2012年版、2011年版、2010年版、2009年版、2008年版、2006・2007年版 へ

<前回 イベント 神奈川県立歴史博物館 馬車道に聳える元横浜正金銀行の重要文化財の建物に魅せられる博物館その1

次回 イベント日本美術展覧会鑑賞 国立新美術館で日展入選の異業種交流会員の出展洋画を鑑賞その1