ジェットエンジンンの設計技師(7)

作成日;H26.5.13 KTR45131

修正日;R3.1.6

第6話 長期安定調達法のいろいろ

1.ジェットエンジンの素材調達の特徴

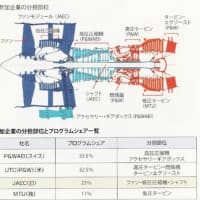

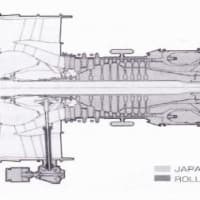

ジェットエンジンの開発から学んだ設計法は、このシリーズで述べるごとくに多岐にわたるのだが、最大のものは長期安定調達法に則った設計の進め方であったと思う。そのことは何よりもその製造部品の具備すべき3つの特徴に原因がある。

第1は他の工業製品に類を見ない量産の長期性にある。一旦量産設計が確定されると、特段の理由が無い限り50年間は生産が続けられる。更に、その間には継続的なオーバーホウルによる部品交換も行われる。第2は、製造工程をむやみには変えることができないという規定上の問題がある。特に安全性に係わる重要工程の変更には、設計権者はもとより、規制官庁の承認が必要になる。第3は、製品の信頼性の確保である。検査で合格することは勿論なのだが、それだけでは全くの不足で、製造工程が初めから終わりまで一定の水準以上で安定していることが必要である。つまり、生産工程は常に統計的に管理されていなければならない。

調達と設計は一見密接な関係が無く、図面と品質要求が満たされればどのようなものでも良いように思われがちであるが、以上の理由からエンジンの設計技術者は基本設計の段階から素材と加工方法について調達先との密接な関係を保つことが必要になる。一方で、残念ながら、そんなことは無いと主張する調達マンが多いことも事実である。しかし、そのような調達方針が一旦行われてしまうと、基本設計者と調達先の技術者間の信頼関係が失われることになり、取り返しのつかない事態を招くことになる。

国際共同開発の期間には、6週間ごとに全パーティーの設計担当チーフが集まる全体会議が招集された。また、その間には個別のパーティー間の調整会議が頻繁に行われた。私はそれらの会合の後には、必ず数社のメーカーを訪問することに決めていた。メーカー訪問は1回や2回では本当のところは分からない。特に外国メーカーはキー・パーソンレベルの担当者の同業種間の移動が激しく、周期的に訪問をして、その変化と傾向を確認する必要があった。残念なことだが、当時の日本の商社の多くは、このことに関しては割と無頓着であったことも、このことを続けた理由のひとつであった。

2.アダム・スミスからのはなし

国富論(原題『諸国民の富の性質と原因の研究』An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)で有名なアダム・スミスは「経済学の父」と呼ばれているが、社会が隆盛で幸福であるためには、 公平の原則、明確の原則、便宜の法則、経費節約の原則の四つの原則が重要であると述べている。また、商業社会の秩序については「見えざる手」(国富論の第4編第2章に現れる言葉)の存在を示唆していることは、従来から特に有名である。

アダム・スミス

(Adam Smith、1723年6月5日(洗礼日) - 1790年7月17日)は、スコットランド生まれのイギリス(グレートブリテン王国)の経済学者・神学者・哲学者である。

主著は『国富論』(または『諸国民の富』とも。原題『諸国民の富の性質と原因の研究』An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)。「経済学の父」と呼ばれる[1]。

2007年よりイングランド銀行が発行する20ポンド紙幣に肖像が使用されている。過去にはスコットランドでの紙幣発行権を持つ銀行の一つ、クライズデール銀行が発行する50ポンド紙幣にも肖像が使用されていた。

Wikipediaより

具体的には、一般に上下する「市場価格」に対して、資本や労働が無駄なく配分されるという自然法的な秩序を想定した「自然価格」が本来の真実の価格であると考えた。この考え方の発展が、後に述べるMDP(Market Driven Procurement)とVJP(Value Justified Procurement)の違いであろう。そして、この二つの違いは、先に述べたエンジン部品の調達の特徴を満たすための調達方法に色々な側面で関係をしてくる。

ついでながら、スミスはしばしばイギリスの哲学者とも云われている。彼は古代ギリシャの哲学から多くを学んだことがその所以だ。しかし、彼はそれらに関しては生前に多くを発表せずに、一部は廃棄したとも云われている。そこで、彼の死後に友人の科学者と地質学者が残された遺稿を纏めて「哲学論文集」(1795)なるものを編集し、発行した。この書は日本人の哲学者、佐々木 健により翻訳をされ1993年に出版されたが、日本語の表題は「哲学・技術・想像力 哲学論文集」である。従って、彼の論理は大いに哲学的および技術的であるとも云えるので、技術者として彼の考え方は大いに参考になる。

読売新聞夕刊82012.12.28)より

これらの本は、山梨県北杜市の金田一晴彦記念図書館で容易に見つけることができる。彼の蔵書は勿論、数人の寄贈図書が閲覧・貸出し自由なのは嬉しい。

3.元GEのVE指導者の教え

20世紀後半のGEは誰でも承知をしている人材育成に優れた会社であり、同時に金融をはじめとして会社がどのような仕組みで儲けるかの方法に長けていた。この両方が実は当方には欠けていた。日本では一般的に社内教育が充実しているとの見方もあるが、実際に欧米の会社の中での共同作業中に見聞きした他社(と云っても、GEとかRRのように、伝統的な技術のあり方を重視している会社)の制度とは雲泥の差が歴然としている。第一の問題は中堅技術者に対する社内教育の重要度に対する認識の違いであろう。次はそれに対する本人たちの集中度だが、これは第一の要因の結果であろう。私が実際に経験した教育は、勿論GE社内で受けたものではないのだが、それぞれの教育のエキスパートとの会話の機会には大いに恵まれていた。

その中で、

① 信頼性設計の様々な手法とその開発プログラムへの応用

② VE(Value Engineering)とVJP(Value Justified Procurement;後に詳述する)教育

③ シックスシグマのチャンピオンとの対話

④ シックスシグマ的発想法に関する教育

などを経験したが、これらはあらゆる実務に応用が利くので、いずれも深く記憶に残っている。

一方で私が受けた日本の社内教育の内容の記憶と利用の経験はあまり思い出すことは無い。入社初期に。有名教授やコンサルタントの座学を受けたくらいである。

GEの技術は特に設計に関しては「マニュアル文化」との印象を強く持っている。これは一時期V2500とGE90というエンジンのプロジェクトの掛け持ちをしていた時期に強烈に感じたものであるが、逆にいえばマニュアルの作成能力と教育手法が優れているともいえる。この二つは大いに見習うべきなのだが、この二つは時間的な変化が激しいので、新知識を伝授できる継続的な講師の育成が不可欠であろう。特にコストエンジニアリングについては専門の講師を招聘して1週間ほどの講義と他社の事例研究などを通じて、最新の知見を身につけることが続けられることが望ましい。

かつてGE社内でValue Engineering(VE)を指導していたお年寄りのOBと1週間を過ごす機会を得た。ご承知のようにVEの発祥はGEである。そして、その発端は軍需調達品の機能に見合った調達の方法論であった。彼は、GE退職後にはその方面のコンサルタントを主として米国内の自動車産業を中心に個人的に行っており、VEの考え方に即した調達法について、設計の初期から調達先との付き合い方の詳細を含めて、細かく教えてくれた。例えば価値購買については、この様に説明されている。

価値購買の条件とは、第1に「資材購買部門の各種機能の統合的発揮」である。利益創出部門としての機能を最大限に発揮することは当然として、その機能を発揮するために何をすべきか。

① 価値購買担当バイヤーの人材育成の必要性の認識

② 既存の業務の合理化と機能的組織の構築のすすめ

③ プロジェクト・設計への積極的働きかけ・関連部門との連携

④ 価値購買(VJP)マインドセット

などが挙げられる。

第2は、「継続的・計画的コスト改善活動の定着」である。どの様にして目標値を達成するかの継続的・計画的コスト改善戦略をビジネスプランの基本に組み込むことが必須の条件になる。

このやり方で特に記憶に残るものを列挙してみる。(ここでは、一般論とはやや異なる、特徴的なことのみを記すことにする)

① VJPとMDPの特徴と区別を明確にすること。

この二つは契約方法も交渉のやり方も全く異なる。正反対とも云えるほどだ。また、対象とすべき品目も異なる。このことを先ず基礎知識として確実に認識をすること。

② Should Costの算出方法とサプライヤーへの提示のタイミング。

原価企画の手法に従ってTop Down とBottom Up解析の折衷で算出されたShould Costは特に調達品の場合には重要であるが、サプライヤーへの提示の時期と説明内容が的確でないと役に立たない。どのようにすればよいかはGEの重要なノウハウであった。

③ 諸伝票の作成と決済にかかるコストにも注目。

これも調達コストの一部であり、全体を概算するととんでもなく高額な人件費コストを占めていることが分かる。この部分の改善は全社規定にかかわるので手が出せなかったが、一枚の伝票にかかる総コストの金額は担当者レベルまで認識をするべき。(ちなみに、彼は当時の社内の数種類の調達伝票のそれぞれの処理コストを簡単に算出してくれた)

④ 調達品質に関する考え方をサプライヤーに明確に伝える。

このために専任のQC担当者を常設して、全てのサプライヤーに対して統一された手法で教育を続ける。

4.VJPとはなにか

様々な調達方式の詳細については後に述べるが、ここでは戦略的な事柄について記す。

長期的に同一部品を調達する場合には、VJP(Value Justified Procurement) とMDP(Market Driven Procurement)に大きく分類される。いずれを選ぶかが調達戦略の第1課題となる。VJPの最たるものは、共同開発のパートナーとしてLifetime契約を行う(GE90の場合のDisc鍛造を担当したWeiman Gordon社 の例)であるが、一般的には両タイプの併用になる。

すなわち、部品の数量、市場性、変更の難易度などにより開発開始時にどちらを選ぶかを検討し、量産後には経済情勢により周期的に変更をすることが一般的であろう。次の図は、両方式の累計生産数量に対する調達コストと利益の関係の概要であるが、VJPの効果は累計生産数量がかなりの数にならないと明確にはなってこない。

次の英文の文章は旧友のDan Lumelloのものである。彼はGEの航空エンジン部門で調達品の品質を担当していた。当時のGEは、長期にわたる調達品の総コストをいかにして最低値に保つかとの命題の理論的な研究が進んでいた。最も好ましいのは、材料メーカーにもRSP(Revenue Shared Partner)として参加をしてもらうことだったが、次善の策がこのVJPだった。会計制度に敏感なGEは、如何に初期投資を抑えるかが重要な課題だったのであろう。前に述べたようにエンジン部品の長期性を考えれば、その全期間での総利益を最大化することがプロジェクトの目標になるのだが、長期金利が下がるにつれて、この理論は現実から離れつつあるようにも見える。しかし、経営者の眼と頭が短期の業績向上に集中すればするほどこの調達方式は冗長的に見えて、危うい方向へ傾いてゆくように思える。長期的な安定感とそれに伴う相互信頼関係は一旦破綻すると容易に元に戻ることは無い。経済活動の周期性を知れば、VJPから離れることは危険な一時しのぎに見えてくる。

Value justified procurement theory suggests that both customer and supplier are vertically linked in bringing a finished product to market. Therefore, it is their mutual best interest to find solutions that maximize the wealth and well being of all their stakeholders. Adversarial relationships win-lose in nature, should be replaced with win-win scenarios. As much risk, redundant or non-value added effort should be eliminated as possible. Costs are evaluated on a “world class” basis; that is, what does it take to maintain world price, quality, and delivery leadership. The quoting process itself adds little value and should be avoided with long term agreements (LTA) with built in escalation formulas. Once the value justified price is determined then cost improvement curves (C.I.C.) and Value Engineering cost reductions are set in motion to guarantee a competitive advantage for the future. Everything from parametric models, regression analysis, to expert cost quotations can be used to determine should costs. Both supplier requests for quotations and internal value analysis should be started independent of each other then compared and reconciled as part of the contract package

5.様々な調達方式とサイクル論

次の表は私が当時のGE,PWA,RRの調達担当と原価企画担当の緒氏(多くの場合は、ManagerやGeneral Managerクラスであったが、Rolls Royceの場合は担当取締役)との話を基に独自に作成したものである。当時のGE,PWA,RRはそれぞれ独自の考え方に基づいて具体的な行動をとったが、原則的には次の表のいずれかの考え方を採用していた。また、経済サイクルの波の状況に合わせて選択すべき方法もサイクリックに代っていったように感じられた。

横軸の語句の説明は以下である。VJ縦軸の語句の説明は、

P(価値購買方針)

RSP・・・・・・・Revenue Shared Partnerとして、プロジェクトの参加メンバーの一員になる。この場合には、量産コストに相当する%値の投資と利潤の確保が行われる。

LOP・・・・・・・Life of Programを通じての調達が継続される。その為に、サプライヤーは初期投資を量産品に割り掛けることができる。

Rolling Option・・・LOPの期間短縮版ともいえる。ある期間を区切って長期契約を行う。この場合には、2~3社を長期間にわたって競わせることになる。

LTA-Floating ・・Long Time Agreementを締結するが、価格はVEなどの原価低減活動の結果や各国インフレ状況のなどにより変動する。

MDP(交渉による購買方針)

LTA-Fixed・・・商談によりLong Time Agreementを締結する。ある期間の調達コストを固定値にする。

Semi-MDP ・・・商談によりShort Time Agreementを締結する。調達契約の度毎に他社との競合入札等を繰り返し、調達コストを競わせる。

作成日;H26.5.13 KTR45131

修正日;R3.1.6

第6話 長期安定調達法のいろいろ

1.ジェットエンジンの素材調達の特徴

ジェットエンジンの開発から学んだ設計法は、このシリーズで述べるごとくに多岐にわたるのだが、最大のものは長期安定調達法に則った設計の進め方であったと思う。そのことは何よりもその製造部品の具備すべき3つの特徴に原因がある。

第1は他の工業製品に類を見ない量産の長期性にある。一旦量産設計が確定されると、特段の理由が無い限り50年間は生産が続けられる。更に、その間には継続的なオーバーホウルによる部品交換も行われる。第2は、製造工程をむやみには変えることができないという規定上の問題がある。特に安全性に係わる重要工程の変更には、設計権者はもとより、規制官庁の承認が必要になる。第3は、製品の信頼性の確保である。検査で合格することは勿論なのだが、それだけでは全くの不足で、製造工程が初めから終わりまで一定の水準以上で安定していることが必要である。つまり、生産工程は常に統計的に管理されていなければならない。

調達と設計は一見密接な関係が無く、図面と品質要求が満たされればどのようなものでも良いように思われがちであるが、以上の理由からエンジンの設計技術者は基本設計の段階から素材と加工方法について調達先との密接な関係を保つことが必要になる。一方で、残念ながら、そんなことは無いと主張する調達マンが多いことも事実である。しかし、そのような調達方針が一旦行われてしまうと、基本設計者と調達先の技術者間の信頼関係が失われることになり、取り返しのつかない事態を招くことになる。

国際共同開発の期間には、6週間ごとに全パーティーの設計担当チーフが集まる全体会議が招集された。また、その間には個別のパーティー間の調整会議が頻繁に行われた。私はそれらの会合の後には、必ず数社のメーカーを訪問することに決めていた。メーカー訪問は1回や2回では本当のところは分からない。特に外国メーカーはキー・パーソンレベルの担当者の同業種間の移動が激しく、周期的に訪問をして、その変化と傾向を確認する必要があった。残念なことだが、当時の日本の商社の多くは、このことに関しては割と無頓着であったことも、このことを続けた理由のひとつであった。

2.アダム・スミスからのはなし

国富論(原題『諸国民の富の性質と原因の研究』An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)で有名なアダム・スミスは「経済学の父」と呼ばれているが、社会が隆盛で幸福であるためには、 公平の原則、明確の原則、便宜の法則、経費節約の原則の四つの原則が重要であると述べている。また、商業社会の秩序については「見えざる手」(国富論の第4編第2章に現れる言葉)の存在を示唆していることは、従来から特に有名である。

アダム・スミス

(Adam Smith、1723年6月5日(洗礼日) - 1790年7月17日)は、スコットランド生まれのイギリス(グレートブリテン王国)の経済学者・神学者・哲学者である。

主著は『国富論』(または『諸国民の富』とも。原題『諸国民の富の性質と原因の研究』An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)。「経済学の父」と呼ばれる[1]。

2007年よりイングランド銀行が発行する20ポンド紙幣に肖像が使用されている。過去にはスコットランドでの紙幣発行権を持つ銀行の一つ、クライズデール銀行が発行する50ポンド紙幣にも肖像が使用されていた。

Wikipediaより

具体的には、一般に上下する「市場価格」に対して、資本や労働が無駄なく配分されるという自然法的な秩序を想定した「自然価格」が本来の真実の価格であると考えた。この考え方の発展が、後に述べるMDP(Market Driven Procurement)とVJP(Value Justified Procurement)の違いであろう。そして、この二つの違いは、先に述べたエンジン部品の調達の特徴を満たすための調達方法に色々な側面で関係をしてくる。

ついでながら、スミスはしばしばイギリスの哲学者とも云われている。彼は古代ギリシャの哲学から多くを学んだことがその所以だ。しかし、彼はそれらに関しては生前に多くを発表せずに、一部は廃棄したとも云われている。そこで、彼の死後に友人の科学者と地質学者が残された遺稿を纏めて「哲学論文集」(1795)なるものを編集し、発行した。この書は日本人の哲学者、佐々木 健により翻訳をされ1993年に出版されたが、日本語の表題は「哲学・技術・想像力 哲学論文集」である。従って、彼の論理は大いに哲学的および技術的であるとも云えるので、技術者として彼の考え方は大いに参考になる。

読売新聞夕刊82012.12.28)より

これらの本は、山梨県北杜市の金田一晴彦記念図書館で容易に見つけることができる。彼の蔵書は勿論、数人の寄贈図書が閲覧・貸出し自由なのは嬉しい。

3.元GEのVE指導者の教え

20世紀後半のGEは誰でも承知をしている人材育成に優れた会社であり、同時に金融をはじめとして会社がどのような仕組みで儲けるかの方法に長けていた。この両方が実は当方には欠けていた。日本では一般的に社内教育が充実しているとの見方もあるが、実際に欧米の会社の中での共同作業中に見聞きした他社(と云っても、GEとかRRのように、伝統的な技術のあり方を重視している会社)の制度とは雲泥の差が歴然としている。第一の問題は中堅技術者に対する社内教育の重要度に対する認識の違いであろう。次はそれに対する本人たちの集中度だが、これは第一の要因の結果であろう。私が実際に経験した教育は、勿論GE社内で受けたものではないのだが、それぞれの教育のエキスパートとの会話の機会には大いに恵まれていた。

その中で、

① 信頼性設計の様々な手法とその開発プログラムへの応用

② VE(Value Engineering)とVJP(Value Justified Procurement;後に詳述する)教育

③ シックスシグマのチャンピオンとの対話

④ シックスシグマ的発想法に関する教育

などを経験したが、これらはあらゆる実務に応用が利くので、いずれも深く記憶に残っている。

一方で私が受けた日本の社内教育の内容の記憶と利用の経験はあまり思い出すことは無い。入社初期に。有名教授やコンサルタントの座学を受けたくらいである。

GEの技術は特に設計に関しては「マニュアル文化」との印象を強く持っている。これは一時期V2500とGE90というエンジンのプロジェクトの掛け持ちをしていた時期に強烈に感じたものであるが、逆にいえばマニュアルの作成能力と教育手法が優れているともいえる。この二つは大いに見習うべきなのだが、この二つは時間的な変化が激しいので、新知識を伝授できる継続的な講師の育成が不可欠であろう。特にコストエンジニアリングについては専門の講師を招聘して1週間ほどの講義と他社の事例研究などを通じて、最新の知見を身につけることが続けられることが望ましい。

かつてGE社内でValue Engineering(VE)を指導していたお年寄りのOBと1週間を過ごす機会を得た。ご承知のようにVEの発祥はGEである。そして、その発端は軍需調達品の機能に見合った調達の方法論であった。彼は、GE退職後にはその方面のコンサルタントを主として米国内の自動車産業を中心に個人的に行っており、VEの考え方に即した調達法について、設計の初期から調達先との付き合い方の詳細を含めて、細かく教えてくれた。例えば価値購買については、この様に説明されている。

価値購買の条件とは、第1に「資材購買部門の各種機能の統合的発揮」である。利益創出部門としての機能を最大限に発揮することは当然として、その機能を発揮するために何をすべきか。

① 価値購買担当バイヤーの人材育成の必要性の認識

② 既存の業務の合理化と機能的組織の構築のすすめ

③ プロジェクト・設計への積極的働きかけ・関連部門との連携

④ 価値購買(VJP)マインドセット

などが挙げられる。

第2は、「継続的・計画的コスト改善活動の定着」である。どの様にして目標値を達成するかの継続的・計画的コスト改善戦略をビジネスプランの基本に組み込むことが必須の条件になる。

このやり方で特に記憶に残るものを列挙してみる。(ここでは、一般論とはやや異なる、特徴的なことのみを記すことにする)

① VJPとMDPの特徴と区別を明確にすること。

この二つは契約方法も交渉のやり方も全く異なる。正反対とも云えるほどだ。また、対象とすべき品目も異なる。このことを先ず基礎知識として確実に認識をすること。

② Should Costの算出方法とサプライヤーへの提示のタイミング。

原価企画の手法に従ってTop Down とBottom Up解析の折衷で算出されたShould Costは特に調達品の場合には重要であるが、サプライヤーへの提示の時期と説明内容が的確でないと役に立たない。どのようにすればよいかはGEの重要なノウハウであった。

③ 諸伝票の作成と決済にかかるコストにも注目。

これも調達コストの一部であり、全体を概算するととんでもなく高額な人件費コストを占めていることが分かる。この部分の改善は全社規定にかかわるので手が出せなかったが、一枚の伝票にかかる総コストの金額は担当者レベルまで認識をするべき。(ちなみに、彼は当時の社内の数種類の調達伝票のそれぞれの処理コストを簡単に算出してくれた)

④ 調達品質に関する考え方をサプライヤーに明確に伝える。

このために専任のQC担当者を常設して、全てのサプライヤーに対して統一された手法で教育を続ける。

4.VJPとはなにか

様々な調達方式の詳細については後に述べるが、ここでは戦略的な事柄について記す。

長期的に同一部品を調達する場合には、VJP(Value Justified Procurement) とMDP(Market Driven Procurement)に大きく分類される。いずれを選ぶかが調達戦略の第1課題となる。VJPの最たるものは、共同開発のパートナーとしてLifetime契約を行う(GE90の場合のDisc鍛造を担当したWeiman Gordon社 の例)であるが、一般的には両タイプの併用になる。

すなわち、部品の数量、市場性、変更の難易度などにより開発開始時にどちらを選ぶかを検討し、量産後には経済情勢により周期的に変更をすることが一般的であろう。次の図は、両方式の累計生産数量に対する調達コストと利益の関係の概要であるが、VJPの効果は累計生産数量がかなりの数にならないと明確にはなってこない。

次の英文の文章は旧友のDan Lumelloのものである。彼はGEの航空エンジン部門で調達品の品質を担当していた。当時のGEは、長期にわたる調達品の総コストをいかにして最低値に保つかとの命題の理論的な研究が進んでいた。最も好ましいのは、材料メーカーにもRSP(Revenue Shared Partner)として参加をしてもらうことだったが、次善の策がこのVJPだった。会計制度に敏感なGEは、如何に初期投資を抑えるかが重要な課題だったのであろう。前に述べたようにエンジン部品の長期性を考えれば、その全期間での総利益を最大化することがプロジェクトの目標になるのだが、長期金利が下がるにつれて、この理論は現実から離れつつあるようにも見える。しかし、経営者の眼と頭が短期の業績向上に集中すればするほどこの調達方式は冗長的に見えて、危うい方向へ傾いてゆくように思える。長期的な安定感とそれに伴う相互信頼関係は一旦破綻すると容易に元に戻ることは無い。経済活動の周期性を知れば、VJPから離れることは危険な一時しのぎに見えてくる。

Value justified procurement theory suggests that both customer and supplier are vertically linked in bringing a finished product to market. Therefore, it is their mutual best interest to find solutions that maximize the wealth and well being of all their stakeholders. Adversarial relationships win-lose in nature, should be replaced with win-win scenarios. As much risk, redundant or non-value added effort should be eliminated as possible. Costs are evaluated on a “world class” basis; that is, what does it take to maintain world price, quality, and delivery leadership. The quoting process itself adds little value and should be avoided with long term agreements (LTA) with built in escalation formulas. Once the value justified price is determined then cost improvement curves (C.I.C.) and Value Engineering cost reductions are set in motion to guarantee a competitive advantage for the future. Everything from parametric models, regression analysis, to expert cost quotations can be used to determine should costs. Both supplier requests for quotations and internal value analysis should be started independent of each other then compared and reconciled as part of the contract package

5.様々な調達方式とサイクル論

次の表は私が当時のGE,PWA,RRの調達担当と原価企画担当の緒氏(多くの場合は、ManagerやGeneral Managerクラスであったが、Rolls Royceの場合は担当取締役)との話を基に独自に作成したものである。当時のGE,PWA,RRはそれぞれ独自の考え方に基づいて具体的な行動をとったが、原則的には次の表のいずれかの考え方を採用していた。また、経済サイクルの波の状況に合わせて選択すべき方法もサイクリックに代っていったように感じられた。

横軸の語句の説明は以下である。VJ縦軸の語句の説明は、

P(価値購買方針)

RSP・・・・・・・Revenue Shared Partnerとして、プロジェクトの参加メンバーの一員になる。この場合には、量産コストに相当する%値の投資と利潤の確保が行われる。

LOP・・・・・・・Life of Programを通じての調達が継続される。その為に、サプライヤーは初期投資を量産品に割り掛けることができる。

Rolling Option・・・LOPの期間短縮版ともいえる。ある期間を区切って長期契約を行う。この場合には、2~3社を長期間にわたって競わせることになる。

LTA-Floating ・・Long Time Agreementを締結するが、価格はVEなどの原価低減活動の結果や各国インフレ状況のなどにより変動する。

MDP(交渉による購買方針)

LTA-Fixed・・・商談によりLong Time Agreementを締結する。ある期間の調達コストを固定値にする。

Semi-MDP ・・・商談によりShort Time Agreementを締結する。調達契約の度毎に他社との競合入札等を繰り返し、調達コストを競わせる。