本日は、1981年のB1級順位戦の対戦「谷川浩司‐芹沢博文戦」の棋譜鑑賞をします。

芹沢さんは、米長邦雄、内藤国雄両氏の才能を高く評価していまして、はっきり自分よりも上でうらやましいという意味のことを述べていたと記憶しています。そして、谷川浩司の才能はそのさらに上を行くものとして、「将棋界の宝」であると大いに宣伝していました。

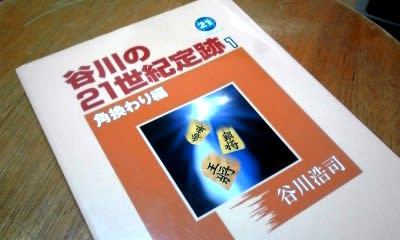

芹沢博文は自信の著書『八段の上、九段の下』(1983年 講談社)の中で、谷川将棋を次のように評しています。

〔 中原の将棋は、水が高きから低きへ流れるとうとうたる大河だと述べたが、どうも谷川名人の将棋は、その大河が大海にそそぎ、やがて水蒸気となって、その名の通りもとの谷川へもどり、また大河になって流れ出す、といった永久運動のようなところがある。 〕

〔 あえて名付ければ曲水流、あるいはお寺の息子だから、輪廻流といったところか。なにしろ、いままでの将棋の概念をはみだしてしまっている。将棋の表現のしかたがまるで違う。踏みこみの輪が大きく、スケールが大きい。末恐ろしいとはこのことだ。 〕

後に谷川将棋は、「光速の寄せ」というネーミングが冠せられるようになるのですが、芹沢氏の“曲水流”はまた、まったく違う見方で面白いですね。

その谷川浩司との順位戦での対局が決まった時、芹沢博文は、これは全力を尽くさなければいけないと思い、しっかり準備して臨みました。準備といっても、戦術的なことではなく、心身の充実だと思いますが。(「一生懸命指します」と宣言すること自体、へんなことではあります。普段はあまり“本気”で戦っていない、ということになりますからね。芹沢さんは社交の才能がありすぎて、その分、将棋に集中できていないところがありました。)

僕はこの将棋「谷川浩司‐芹沢博文戦」を、この当時に、雑誌に載った棋譜をみて将棋盤に並べたのですが、華々しい将棋で感嘆したことを覚えています。名局と思います。

変則的な「横歩取り」の将棋になりました。

初手より

▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩 ▲7八金 △3二金 ▲2四歩 △同歩

▲同飛 △2三歩 ▲2六飛 △6二銀 ▲7六歩 △8六歩 ▲同歩 △同飛

▲9六歩 △3四歩

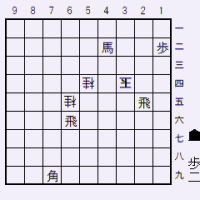

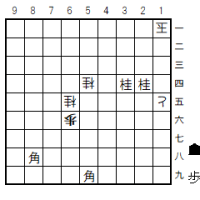

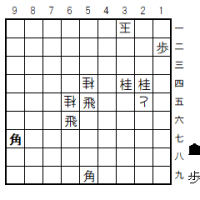

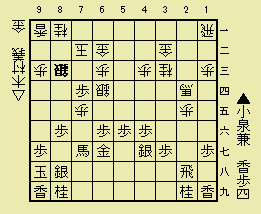

谷川浩司‐芹沢博文 1981年

谷川浩司‐芹沢博文 1981年

▲2四歩

「相掛り」の将棋になりました。この戦型を選んだのは谷川。受けたのが芹沢。

芹沢はこの時45歳で、谷川は19歳。

△2四同歩 ▲同飛 △5四歩 ▲3四飛 △4一玉 ▲7七桂 △7四歩

ここで後手の芹沢が3四歩としたので、谷川はすぐに2四歩と再び歩を合わせた。‘横歩取り’が狙いだろう。先手が3九銀を動かす前に後手が3四歩と突くと、先手としては、この歩の合わせからの‘横歩取り’をやりたくなる。(3九銀を、たとえば4八銀とした形であれば、2八に歩や角を打たれる可能性があるので、3四飛はやりにくい。)

「横歩取り、来るなら来い」と芹沢が誘って、谷川がそれに乗ったかたち。

▲3六飛 △4四角 ▲2四歩 △3三桂 ▲8七歩 △8二飛 ▲6五桂

それに対し、後手芹沢は、2四同歩、同飛、5四歩、3四飛、4一玉、7七桂、7四歩と進んでこの図。

ここ、解説がないのでさっぱりだ。相掛りで「5四歩~4一玉」というのは、形としては昔もあるが、実際には横歩を取りに行かない場合がほとんどなので、こういう実戦例がほとんどない。なぜここで5四歩を突くのか、とか、手の意味は不明。5四歩を取らせて乱戦にもちこむ、ということだろうか。

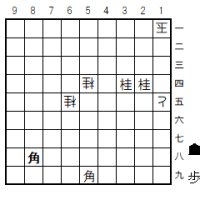

△8八角成 ▲同銀 △2二歩 ▲3四飛

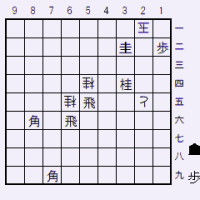

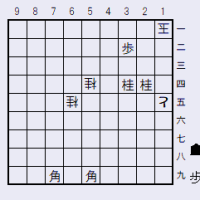

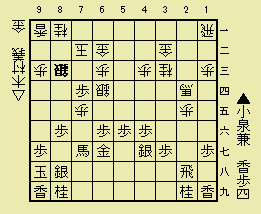

谷川浩司、6五桂! 決戦だ。

△8五飛 ▲3五飛 △8三飛 ▲7五歩 △6四歩 ▲4六角 △8二角 ▲7四歩 △6五歩

この谷川の3四飛は、次に5四飛の意味だろうか。

芹沢、8五飛。桂取り。 谷川は、3五飛。

▲8二角成 △同飛 ▲6四角 △9二飛 ▲6五飛 △6三歩 ▲4六角 △5五桂

後手、桂得だが、歩切れ。

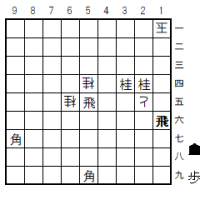

▲5八金 △7二飛 ▲5六歩 △8四角 ▲6六歩 △7四飛 ▲7五歩

桂馬を打って、角の利きを止める。これは4七桂成の先手になっている。

△7五同角 ▲7六歩 △4二角 ▲5五歩 △7三桂 ▲7五飛

以下、このようになった。なんて面白い飛車角の動き。

7五同角に、 7六歩と打ったが、この手で5五歩はどうなるか。6六角、7五歩、同飛、同飛、同角。これは銀取りが残って、先手気に入らないか。

△7五同角 ▲同歩 △同飛 ▲7六歩 △5五飛

後手7三桂に、先手7五飛。

▲5五同角 △同歩 ▲7五角 △3五角 ▲8一飛 △7一歩 ▲9一飛成 △5六歩

▲3六香 △4四角 ▲4八桂

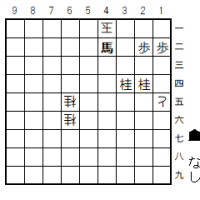

こうなって、5五角、同歩。

これで飛車角総交換だ。先手は桂馬も手持ちにしている。しかし歩切れであり、8一飛には、7一歩が堅い。

先手7五角は、次に5三桂が狙い。後手はそれを防ぎつつ3五角と打って5七ににらみを利かす。

△5七歩成 ▲同金 △3五歩 ▲5六桂 △5五角 ▲3五香 △2五飛

先手は竜をつくって「香得」。7五角も後手陣を睨んでいる。パッと見は先手が良さそうに見えるが…。

4八桂もいい手に見える。次に5六桂と歩を取りながら、これがまた角取りになる。

ところが実際はそうではなく、この4八桂も、その前の3六香も、後手の芹沢が「打たせた」というのが正しいらしい。打たせることで攻めを限定させ、後手は相手の手が読みやすくなっている。

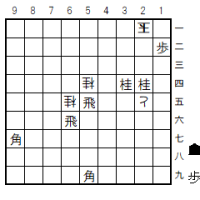

▲2三歩成 △同歩 ▲3三香成 △同金 ▲2六歩 △同飛 ▲2八歩 △5一香

芹沢は「2五飛」。これがねらいの一手で、好手。

対して谷川の手は、2三歩成、同歩、3三香成、同金、2六歩、同飛、2八歩。

谷川が苦しい。

▲9二龍 △3八歩 ▲7四桂 △5三銀 ▲3八銀 △2八飛成 ▲5四歩 △4二銀引

▲4八玉 △3六歩 ▲4六金

芹沢、5一香。

谷川、9二竜。この竜が働かないと話にならない。

そこで後手の「3八歩」。 これは、受けがない!? (3八歩が打てるのも、先手に‘横歩’を取らせたから。)

谷川は7四桂。 芹沢、5三銀と逃げる。

以下、3八銀、2八飛成。 とうとう飛車成りが実現した。

△4六同角 ▲同歩 △5四香 ▲4五角 △4四金 ▲4二角成 △同 銀 ▲3二銀

△5四香で、先手の5六の桂馬がいなくなると谷川玉は詰む。

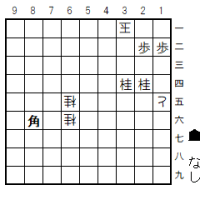

△5一玉 ▲2三角成 △3九角 ▲5九玉

3二銀は、取ると4四桂がある。芹沢は5一玉と逃げる。

2三角成で、先手は後手玉に“詰めろ”(一手詰)をかけた。

△2三龍 ▲同銀成 △5六香 ▲6九玉 △5七角成 ▲2一飛 △3一桂

▲6八金 △5九角 まで130手で後手の勝ち

しかし△3九角~△2三龍で芹沢の勝ち。

投了図

投了図

7七銀と受けても、先手玉は詰み。

この40期順位戦で、谷川浩司は10勝2敗でA級に昇り、すぐに名人挑戦者となって、21歳で名人になっています。

逆に勝った芹沢博文は2勝10敗でB1からB2へと降級。芹沢八段はA級陥落以来ここまで18年連続でB1の位置を保ち続けてきたのでしたが。

芹沢博文さんはこの1年後、入院して胃を半分切るという手術をしました。その後はすぐ復帰しましたが、その5年後、51歳で亡くなりました。お酒の飲み過ぎで肝臓がいけなかったようです。

この将棋を見ると、飛、角、桂、香が主役の将棋で、「空中戦」と言っていいような内容です。別の言い方をすれば、「金銀の前に出ない将棋」です。

現代においても、「横歩取り」の多くがそういう将棋になりますが、升田大山の時代までは、金銀をじっくり前進させる将棋が多かった。そういう中で、70年代、内藤国雄の「空中戦法(横歩取り3三角)」が異質な輝きを放って活躍を始めた。80年代、やがて谷川浩司が「横歩取り」の将棋をたびたび指し始めた。80年代後半から90年代になると、「中原流相掛り」で、飛、角、桂、歩で一気に攻め倒してしまう将棋が登場した。(塚田泰明の「塚田スペシャル」もそうした流れの中にある。) さらに「中座流(横歩取り8五飛)」の出現で、その傾向の将棋ははますます増加した。

そうして21世紀の今、「ゴキゲン中飛車」や「早石田」の流行なども加えて、飛角桂乱舞の将棋は、いまや“見慣れた景色”になってきています。

しかしそれでも、この「谷川‐芹沢戦」ほどの面白い飛車角の動きは、そうそう見られるものではありません。

さて、もう一つ、今度はずっと古い棋譜を。

「5筋の歩を突いた横歩取り」の将棋です。

1941年の「小泉兼吉‐木村義雄戦」。朝日番付戦。大東亜戦争開戦の数か月前の対局。

小泉兼吉は木村義雄の兄弟子で、4つ年上。さらに4つ上の兄弟子が花田長太郎で、花田は「自分の棋風に似ているのは小泉君」と言ったことがあるそうだ。木村はそれに同意し、しかし「花田さんの将棋には小泉さんにない迫力がある」とも述べている。

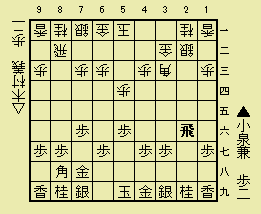

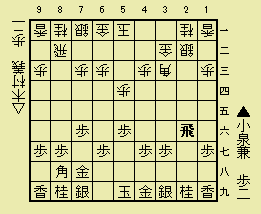

小泉兼吉‐木村義雄 1941年

小泉兼吉‐木村義雄 1941年

子供の頃より対戦してきた二人だが、これは木村がすでに名人になった後の36歳の時の対局。

この将棋は、初手より、2六歩、3四歩、2五歩、5四歩、5六歩、8四歩、7六歩、8五歩という手順で幕開けです。

この当時は「相手に5筋の位を取らせてはいけない」と考えるので、「5四歩、5六歩」というようになります。

ということで、お互いに5筋を突いた形の「横歩取り」になりました。類似形のほとんどない形です。

5筋の歩突きは違いますが、「内藤流3三角戦法(空中戦法)」のカタチはこの頃からすでにあったということです。内藤国雄は1939年生まれなので、この対局の2年前に生まれたばかり。

5筋の歩が突いてあるので、そこに角打ちのスキがある。お互いに「馬」をつくった。

こんな将棋に。 後手木村名人、5五銀とぶつける。金銀交換に。

先手小泉、2二銀と打つ。

これは、ない。 いくらなんでも、この銀はダメだろう。(と、僕の感想)

木村名人もこの手は意外であった。2二銀では、5八飛、5六歩、5四歩を木村は予測し、これは容易ならざる局面と気を引き締めていた。

木村、5一飛で、小泉の銀を取りに行く。

取った銀を、8三に打つ。次に7四銀とすれば、後手は歩切れも解消できるし、必勝だろう。「もう負けない」という手。

小泉も「米長玉」で頑張る。(ちなみに、米長邦雄が生まれるのはこれより2年後。芹沢博文はこの時5歳。)

4五歩に、木村名人、2七歩成。 決めに行った。

投了図

投了図

小泉兼吉、投了。

小泉氏は趣味の多い人で、特に「長唄」がうまいことが有名で、宴会では人気者だったそうです。師匠の関根十三世名人は、地方へ行くときには必ず小泉氏を連れて行った。もちろん唄わせるために。

中平邦彦『棋士・その世界』にこうあった。

〔 芹沢。市川中車丈からぜひ芝居に出てくれと頼まれた。弓張月を国立劇場で。張り切って立ち回りのけいこ。役は「イカの化け物」。 〕

ほんとうにやったのだろうか。

おっと、芹沢博文と谷川浩司ということでは、あの話を書き忘れてはいけない。

若き谷川の将棋を宣伝する芹沢さんはこう言った。

「谷川の才能がダイヤモンドなら、俺の才能は河原の石ころだ。」

それを聞いた升田幸三、ひとこと言わずにおれなくなった。

「石には良いものもある。おまえはコンクリートのかけらじゃ。」

この話、実は芹沢さん自身が面白がって酒席などで喋って広まったようです。「あの爺さん、うまいこと言いやがる」と。

芹沢さんと升田さんとは、口喧嘩友達のような関係だったみたいですね。実際に升田さんがそう言ったかどうか、それはわかりません。

芹沢さんは、米長邦雄、内藤国雄両氏の才能を高く評価していまして、はっきり自分よりも上でうらやましいという意味のことを述べていたと記憶しています。そして、谷川浩司の才能はそのさらに上を行くものとして、「将棋界の宝」であると大いに宣伝していました。

芹沢博文は自信の著書『八段の上、九段の下』(1983年 講談社)の中で、谷川将棋を次のように評しています。

〔 中原の将棋は、水が高きから低きへ流れるとうとうたる大河だと述べたが、どうも谷川名人の将棋は、その大河が大海にそそぎ、やがて水蒸気となって、その名の通りもとの谷川へもどり、また大河になって流れ出す、といった永久運動のようなところがある。 〕

〔 あえて名付ければ曲水流、あるいはお寺の息子だから、輪廻流といったところか。なにしろ、いままでの将棋の概念をはみだしてしまっている。将棋の表現のしかたがまるで違う。踏みこみの輪が大きく、スケールが大きい。末恐ろしいとはこのことだ。 〕

後に谷川将棋は、「光速の寄せ」というネーミングが冠せられるようになるのですが、芹沢氏の“曲水流”はまた、まったく違う見方で面白いですね。

その谷川浩司との順位戦での対局が決まった時、芹沢博文は、これは全力を尽くさなければいけないと思い、しっかり準備して臨みました。準備といっても、戦術的なことではなく、心身の充実だと思いますが。(「一生懸命指します」と宣言すること自体、へんなことではあります。普段はあまり“本気”で戦っていない、ということになりますからね。芹沢さんは社交の才能がありすぎて、その分、将棋に集中できていないところがありました。)

僕はこの将棋「谷川浩司‐芹沢博文戦」を、この当時に、雑誌に載った棋譜をみて将棋盤に並べたのですが、華々しい将棋で感嘆したことを覚えています。名局と思います。

変則的な「横歩取り」の将棋になりました。

初手より

▲2六歩 △8四歩 ▲2五歩 △8五歩 ▲7八金 △3二金 ▲2四歩 △同歩

▲同飛 △2三歩 ▲2六飛 △6二銀 ▲7六歩 △8六歩 ▲同歩 △同飛

▲9六歩 △3四歩

谷川浩司‐芹沢博文 1981年

谷川浩司‐芹沢博文 1981年▲2四歩

「相掛り」の将棋になりました。この戦型を選んだのは谷川。受けたのが芹沢。

芹沢はこの時45歳で、谷川は19歳。

△2四同歩 ▲同飛 △5四歩 ▲3四飛 △4一玉 ▲7七桂 △7四歩

ここで後手の芹沢が3四歩としたので、谷川はすぐに2四歩と再び歩を合わせた。‘横歩取り’が狙いだろう。先手が3九銀を動かす前に後手が3四歩と突くと、先手としては、この歩の合わせからの‘横歩取り’をやりたくなる。(3九銀を、たとえば4八銀とした形であれば、2八に歩や角を打たれる可能性があるので、3四飛はやりにくい。)

「横歩取り、来るなら来い」と芹沢が誘って、谷川がそれに乗ったかたち。

▲3六飛 △4四角 ▲2四歩 △3三桂 ▲8七歩 △8二飛 ▲6五桂

それに対し、後手芹沢は、2四同歩、同飛、5四歩、3四飛、4一玉、7七桂、7四歩と進んでこの図。

ここ、解説がないのでさっぱりだ。相掛りで「5四歩~4一玉」というのは、形としては昔もあるが、実際には横歩を取りに行かない場合がほとんどなので、こういう実戦例がほとんどない。なぜここで5四歩を突くのか、とか、手の意味は不明。5四歩を取らせて乱戦にもちこむ、ということだろうか。

△8八角成 ▲同銀 △2二歩 ▲3四飛

谷川浩司、6五桂! 決戦だ。

△8五飛 ▲3五飛 △8三飛 ▲7五歩 △6四歩 ▲4六角 △8二角 ▲7四歩 △6五歩

この谷川の3四飛は、次に5四飛の意味だろうか。

芹沢、8五飛。桂取り。 谷川は、3五飛。

▲8二角成 △同飛 ▲6四角 △9二飛 ▲6五飛 △6三歩 ▲4六角 △5五桂

後手、桂得だが、歩切れ。

▲5八金 △7二飛 ▲5六歩 △8四角 ▲6六歩 △7四飛 ▲7五歩

桂馬を打って、角の利きを止める。これは4七桂成の先手になっている。

△7五同角 ▲7六歩 △4二角 ▲5五歩 △7三桂 ▲7五飛

以下、このようになった。なんて面白い飛車角の動き。

7五同角に、 7六歩と打ったが、この手で5五歩はどうなるか。6六角、7五歩、同飛、同飛、同角。これは銀取りが残って、先手気に入らないか。

△7五同角 ▲同歩 △同飛 ▲7六歩 △5五飛

後手7三桂に、先手7五飛。

▲5五同角 △同歩 ▲7五角 △3五角 ▲8一飛 △7一歩 ▲9一飛成 △5六歩

▲3六香 △4四角 ▲4八桂

こうなって、5五角、同歩。

これで飛車角総交換だ。先手は桂馬も手持ちにしている。しかし歩切れであり、8一飛には、7一歩が堅い。

先手7五角は、次に5三桂が狙い。後手はそれを防ぎつつ3五角と打って5七ににらみを利かす。

△5七歩成 ▲同金 △3五歩 ▲5六桂 △5五角 ▲3五香 △2五飛

先手は竜をつくって「香得」。7五角も後手陣を睨んでいる。パッと見は先手が良さそうに見えるが…。

4八桂もいい手に見える。次に5六桂と歩を取りながら、これがまた角取りになる。

ところが実際はそうではなく、この4八桂も、その前の3六香も、後手の芹沢が「打たせた」というのが正しいらしい。打たせることで攻めを限定させ、後手は相手の手が読みやすくなっている。

▲2三歩成 △同歩 ▲3三香成 △同金 ▲2六歩 △同飛 ▲2八歩 △5一香

芹沢は「2五飛」。これがねらいの一手で、好手。

対して谷川の手は、2三歩成、同歩、3三香成、同金、2六歩、同飛、2八歩。

谷川が苦しい。

▲9二龍 △3八歩 ▲7四桂 △5三銀 ▲3八銀 △2八飛成 ▲5四歩 △4二銀引

▲4八玉 △3六歩 ▲4六金

芹沢、5一香。

谷川、9二竜。この竜が働かないと話にならない。

そこで後手の「3八歩」。 これは、受けがない!? (3八歩が打てるのも、先手に‘横歩’を取らせたから。)

谷川は7四桂。 芹沢、5三銀と逃げる。

以下、3八銀、2八飛成。 とうとう飛車成りが実現した。

△4六同角 ▲同歩 △5四香 ▲4五角 △4四金 ▲4二角成 △同 銀 ▲3二銀

△5四香で、先手の5六の桂馬がいなくなると谷川玉は詰む。

△5一玉 ▲2三角成 △3九角 ▲5九玉

3二銀は、取ると4四桂がある。芹沢は5一玉と逃げる。

2三角成で、先手は後手玉に“詰めろ”(一手詰)をかけた。

△2三龍 ▲同銀成 △5六香 ▲6九玉 △5七角成 ▲2一飛 △3一桂

▲6八金 △5九角 まで130手で後手の勝ち

しかし△3九角~△2三龍で芹沢の勝ち。

投了図

投了図7七銀と受けても、先手玉は詰み。

この40期順位戦で、谷川浩司は10勝2敗でA級に昇り、すぐに名人挑戦者となって、21歳で名人になっています。

逆に勝った芹沢博文は2勝10敗でB1からB2へと降級。芹沢八段はA級陥落以来ここまで18年連続でB1の位置を保ち続けてきたのでしたが。

芹沢博文さんはこの1年後、入院して胃を半分切るという手術をしました。その後はすぐ復帰しましたが、その5年後、51歳で亡くなりました。お酒の飲み過ぎで肝臓がいけなかったようです。

この将棋を見ると、飛、角、桂、香が主役の将棋で、「空中戦」と言っていいような内容です。別の言い方をすれば、「金銀の前に出ない将棋」です。

現代においても、「横歩取り」の多くがそういう将棋になりますが、升田大山の時代までは、金銀をじっくり前進させる将棋が多かった。そういう中で、70年代、内藤国雄の「空中戦法(横歩取り3三角)」が異質な輝きを放って活躍を始めた。80年代、やがて谷川浩司が「横歩取り」の将棋をたびたび指し始めた。80年代後半から90年代になると、「中原流相掛り」で、飛、角、桂、歩で一気に攻め倒してしまう将棋が登場した。(塚田泰明の「塚田スペシャル」もそうした流れの中にある。) さらに「中座流(横歩取り8五飛)」の出現で、その傾向の将棋ははますます増加した。

そうして21世紀の今、「ゴキゲン中飛車」や「早石田」の流行なども加えて、飛角桂乱舞の将棋は、いまや“見慣れた景色”になってきています。

しかしそれでも、この「谷川‐芹沢戦」ほどの面白い飛車角の動きは、そうそう見られるものではありません。

さて、もう一つ、今度はずっと古い棋譜を。

「5筋の歩を突いた横歩取り」の将棋です。

1941年の「小泉兼吉‐木村義雄戦」。朝日番付戦。大東亜戦争開戦の数か月前の対局。

小泉兼吉は木村義雄の兄弟子で、4つ年上。さらに4つ上の兄弟子が花田長太郎で、花田は「自分の棋風に似ているのは小泉君」と言ったことがあるそうだ。木村はそれに同意し、しかし「花田さんの将棋には小泉さんにない迫力がある」とも述べている。

小泉兼吉‐木村義雄 1941年

小泉兼吉‐木村義雄 1941年子供の頃より対戦してきた二人だが、これは木村がすでに名人になった後の36歳の時の対局。

この将棋は、初手より、2六歩、3四歩、2五歩、5四歩、5六歩、8四歩、7六歩、8五歩という手順で幕開けです。

この当時は「相手に5筋の位を取らせてはいけない」と考えるので、「5四歩、5六歩」というようになります。

ということで、お互いに5筋を突いた形の「横歩取り」になりました。類似形のほとんどない形です。

5筋の歩突きは違いますが、「内藤流3三角戦法(空中戦法)」のカタチはこの頃からすでにあったということです。内藤国雄は1939年生まれなので、この対局の2年前に生まれたばかり。

5筋の歩が突いてあるので、そこに角打ちのスキがある。お互いに「馬」をつくった。

こんな将棋に。 後手木村名人、5五銀とぶつける。金銀交換に。

先手小泉、2二銀と打つ。

これは、ない。 いくらなんでも、この銀はダメだろう。(と、僕の感想)

木村名人もこの手は意外であった。2二銀では、5八飛、5六歩、5四歩を木村は予測し、これは容易ならざる局面と気を引き締めていた。

木村、5一飛で、小泉の銀を取りに行く。

取った銀を、8三に打つ。次に7四銀とすれば、後手は歩切れも解消できるし、必勝だろう。「もう負けない」という手。

小泉も「米長玉」で頑張る。(ちなみに、米長邦雄が生まれるのはこれより2年後。芹沢博文はこの時5歳。)

4五歩に、木村名人、2七歩成。 決めに行った。

投了図

投了図小泉兼吉、投了。

小泉氏は趣味の多い人で、特に「長唄」がうまいことが有名で、宴会では人気者だったそうです。師匠の関根十三世名人は、地方へ行くときには必ず小泉氏を連れて行った。もちろん唄わせるために。

中平邦彦『棋士・その世界』にこうあった。

〔 芹沢。市川中車丈からぜひ芝居に出てくれと頼まれた。弓張月を国立劇場で。張り切って立ち回りのけいこ。役は「イカの化け物」。 〕

ほんとうにやったのだろうか。

おっと、芹沢博文と谷川浩司ということでは、あの話を書き忘れてはいけない。

若き谷川の将棋を宣伝する芹沢さんはこう言った。

「谷川の才能がダイヤモンドなら、俺の才能は河原の石ころだ。」

それを聞いた升田幸三、ひとこと言わずにおれなくなった。

「石には良いものもある。おまえはコンクリートのかけらじゃ。」

この話、実は芹沢さん自身が面白がって酒席などで喋って広まったようです。「あの爺さん、うまいこと言いやがる」と。

芹沢さんと升田さんとは、口喧嘩友達のような関係だったみたいですね。実際に升田さんがそう言ったかどうか、それはわかりません。