本題と関係ありません。神社の杜の様子です。

[前回の続き:今回も長くてくたびれるかもしれません。ご容赦を]

[文言追加改訂 23.07][文言追加 9日 15.14][註記追加 9日 22.20]

かつて、日本中の学校はほとんどが木造であった。

そのとき、木造であることを高らかに標榜した《意欲的》な建物があったろうか。《斬新な》技術を示威した建物があったろうか。

あるいは鉄筋コンクリート造の学校が現われたとき、《斬新さ》や鉄筋コンクリート造であることを示威的に標榜した《意欲的》な建物があったろうか。

そうではないだろう。

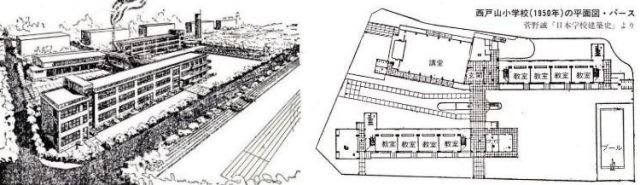

最近の学校建築に比べて、一般的な木造校舎や、敗戦直後の鉄筋コンクリート造の学校建築(たとえば、昭和25年:1950年建設の「西戸山小学校」など)の方が、よほど清々しく、空間としてよく考えられていたように思えてならない。

私が通った小学校は、当時の木造の標準的な校舎であったが、窓まわり一つをとっても、その神経の行き届いた配慮・丁寧さは*、最近の設計とは比べものにならないほどよく考えられていた。

* 腰壁から上、窓は3段の構成になっていて、どれも引き違い戸でした。

1段目は、窓台から座った子どもの頭くらいの高さまで、2段目は、そこから内法高まで、

そして3段目は、内法から天井近くまで、いわゆる欄間、子どもの手ではなかなか開けられない。

ときどきの気象状況に応じて、開ける窓を選べたのです。

ある年代の方々は、こういう学校で育っていて、知っています。

そのような「使える建物」を考えた設計による建物は、当然「使いこなし」「維持」も容易である。なぜなら、それこそが設計の焦点だったからである。

そして当然そこでは、子どもの神経がさかなでされるようなことはなく、使われた材料をこれみよがしに示威するようなところも、また設計者の存在を誇示するようなところも、いささかもない。そういう意味では、少しも《意欲的》でもなく、《斬新》でもない。

しかし、「使える建物」をつくるという点では、きわめて「意欲的」であり、常に「斬新的」であったのではなかろうか。

いかなる材料であれ、当時の「建築家・専門家」は、学校という子どもたちの住む(暮す)空間をつくる、という一点に神経を払っていた。

これに対して、最近の木造建築は、木造で建物をつくるのではなく、専ら《木造の表現》にうつつをぬかし、それに反比例して、こまやかな配慮が抜け落ちているように私には見える。

明治のはじめ、若き伊藤忠太は「建築とは『実体を建物に籍り(かり)意匠の運用により真美を発揮する』ことである」と定義したが、いま《建築家》は、建物に名を借りて、巨大な《積木遊び》に夢中になっているのかもしれない。

要するに、《建築家》は木造を「あたりまえ」に扱っていないのである。

もちろん、最近の木造建築は、《木造であること》を社会に強く印象づけること=キャンペーンをはることが、木造の復権のために必要なのだ、という《政策的》考え方の反映としてあるのかもしれない*。

* 私は、木造建築で林業の振興を、という論に乗ることを拒否してきました。

それを言わない、といって非難もされました。

しかし、その考えは、今でも変りありません。

建物をつくるのは、林業のためではないからです。

林業が衰退したのは、木造建築がないがしろにされたこともありますが、

それよりも、低い関税で外材を輸入する策にこそ、最大の原因があるのです。

日本の環境に適さない2×4工法を導入することと、外材の大量輸入は併行しています。

これが最大の原因なのです。[文言追加改訂 23.07]

「木造推進⇒林業振興」に触れた文書を、9日に「補足」として載せました。[文言追加 9日 15.14]

しかしながら、いま、《専門家・建築家》には、そのようなキャンペーンを展開する前に、あらためて思い起こしてもらいたいことがある。

一つは、すでに冒頭にも触れたが、明治以来のわが国の建築の歴史は、《先導・指導的》であらんとする(人びとを管理したがる)《専門家》による、あるときは鉄筋コンクリート、またあるときは鉄骨をと、ひたすら木造からの脱却を目指したキャンペーンの連続であったこと、そしてその結果こそが現在の木造建築衰退の状況である、という歴史的事実についてである*。

* これについては、事例をあげて論評した一文があります。

「流浪の木造校舎」(「新建築」1987年6月号)

9日に「補足」として、事例の「文書」を載せてあります。[文言追加 9日 15.14]

なお、この一文は、下記に全文を載せてあります。[追加 9日 22.20]

http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/2b5bd8ad052da3130502a112256b5a2e

そしてもう一つは、そもそも《建築家》と呼ばれる《専門家》は、明治以来の《近代化》策とともに、それまでわが国の建物づくりを担ってきた大工・棟梁の系譜とは一切無縁に、むしろ進んで縁を切ることを目指して発生した存在であった、という事実についてである。

この認識の作業は、すなわち、《専門家》の行為のありようとその基盤についての「歴史的再認識」の作業にほかならない。

しかしながら最近、《専門家=学者・研究者・建築家》は、これらの経緯についてなかなか振り返りたがらない。

過去の世代の引き起こしたことには、関係がないと思っているのかもしれない。

過去よりもこれから先を急ぐことが大事なのだというのかもしれない。

つい先日世を去ったドイツのブラント元首相は、「国民の半数はヒトラー時代の責任とまったく関係ない世代になったが、それでもだれ一人、歴史から免れることはできない」と語ったという。

残念ながら、最近のわが国では、歴史は《免れるため、忘れるため》にあるようだ。

「日本の歴史教育は忘れることを教え、ドイツのそれは想い出すことを教える」。これは最近、新聞紙上で読んだある評論家の言葉である。

もちろん《専門家》たちの歪みは、ただ木造建築についてのみならず、(建築にかかわる)ありとあらゆる局面にわたっている。

・・・・「筑波研究学園都市」に・・・・数年前* に話題になった鉄筋コンクリート造の学校がある(* 1993年当時の数年前)。

《新しい世代の学校の創造》として《専門家》の間で《評価》が高いようなのだが、私にはその理由がまったく分らない。

これは「やりきれないな」というのが私の正直な感想である。

感受性豊かな子どもたちの感性を、日ごと「やすり」で削り落とすような建物だからである。

《F・Lライトの本質に学んだ》という[設計者の理念]が盛られた《単調に陥らないデザイン上の数々の工夫》(《 》内の文言は、日本建築学会「作品選集」からの引用)は、子どもたちの前に「もの」として、「視覚風景」として立ちはだかり、知らぬ間に彼らの感性に傷をつけ、ひいては子どもたちの「創造力「想像力」さえ奪ってしまうだろう。

なぜなら、本来私たちは日常、それぞれなりに、またそのときなりに、私たちのまわりに空間を感じ、その意味を読み取りつつ生活をしている。それを通じて、私たちそれぞれのなかに、それぞれなりの「心象風景」が形成される。

これに対して、強制的なあるいは一方的な意味の押し付けとなるようないわば威嚇的なまでの「視覚風景」の存在は、私たちの空間での自由を束縛することになりかねない。

形状面での《単調に陥らないデザイン上の数々の工夫》は、かえって逆に人の「心象風景」を画一的・単調にしてしまうという単純な事実が分っていないのである。

この学校に見られるような、子どもたちの「心象風景」の形成を無視した「視覚風景」の造成は、単なる設計者の勝手な思い込み、あるいは《遊戯》にほかならず、子どもたちの感性にとっては「やすり」同然となる。

いったいライトの設計思想のどこに、このような考えがあったのだろうか。

「師」と仰がれたライトが唖然・呆然としていることは間違いない。

何もこの例だけではない、私たちが生活の中で接する最近の建物には、概してこういう傾向の建物が多いのである。

追記

幼稚園、保育所というと、多くの場合、《大人の幼児感》が建物の形に表れる。

たとえば、はでな色彩、童話をモチーフにした形、などなど・・。

私には、これは《大人の(勝手につくった)感覚》の押売りにしか見えない。

もとより《建築家》各々が、誰に学ぼうと自由である。

何を考えてつくろうが、それをどのように説明しようが、それもまた自由である。

学校建築の《専門家》を自負することも自由である。

そしてまた《専門家》の集まりである《学会》が、あるいはまた《評論家》や《ジャーナリズム》が、そのお先棒を担ぐのもまた自由である。

実際、いま*《建築界》では、これらの自由は見事に花開いている。

* 1993年当時の「いま」であるが、今もまたあいかわらずである。

けれども、ここに唯一、行使されていない『自由』がある。『批判と論議の自由』である。

いかに崇高なる考えの下で設計がなされようが、おかしいものはおかしいのである。

おかしいと思う者が、誰もいないなどということはあり得ない。

おかしい、と相互に批判がなされてよいはずなのである。それがあたりまえである。

この素朴な論理が通用せず、互いに顔色をうかがい、そういう考えもあるだろうと仲良く認めあい、『批判と論議の自由』の権利が放棄されている《建築家》の世界は、どう考えても「あたりまえ」ではない。

そもそも、先のような自薦他薦の《解説》が学会の名の下で平然とまかり通り、相互に何の批判も論議も交わされないまま放置されるのであるならば、《学会》もまた学会とは名のみの「異常な集団」といわなければなるまい。それとも「学会」とは同業者の「権利(利権?)を護る寄合い」にすぎないのだろうか*。

* そういう「批判・文句」があるのならば、学会に加入してそこでやれ、とよく言われたものです。

「異常」だから入らないのだ、ということが分らないようなのです(今でも)。

それゆえ、私のような「発言」は、なんとかの遠吠え、と見られるらしかった。

かつて、建物をはじめ、ものごとのよしあしは『普通の人びと』により判断された。

そして、よいもの、間違いのないものをいつでもつくれる工人は、人びとから安心して仕事をまかせられ、尊敬された。

つくるものが人びとのものであって、工人のためのものではなかったからである。

というより、工人の考えることと人びとの考えることが一致していたのである。

彼らは『何をつくるのか』『人びとの生活が何を必要としているか』『人びとの必然は何か』、あたりまえに分っていたから、あたりまえのように『人の住む空間』がつくれたのである。

それゆえ、そこに生まれる空間は、《単調に陥らないデザイン上の工夫》などという姑息な手段で装う必要もなかったのである。

それができること、それこそが『専門家』の専門家たる所以であった。

したがって、彼がどこでその技を磨こうが、何を考えようが、最後は人びとにより、できあがったものにより判断されてきた。

残念ながら、昨今、ものごとの判断が他人まかせとなっている。

というより、人それぞれに判断がまかされることが疎まれている。

人びとにまかせると判断を誤まるとでも思うのだろうか、判断の絶対的《基準》をつくり、絶対的《評価》を下したがるおせっかいな人たち=各界の《権威者・識者・専門家》がいる。

しかし、誰が、いつ、彼らに「判断」を委ねたのであったろうか。

おそらく人びとも、このおかしさに気が付いているはずである。疑問に思っているはずである。ただ言わないだけなのである。あるいは、言えないだけなのである。

長年飼い慣らされた結果であろうか、《権威》に盾ついても所詮だめ、との諦観に達しているのかもしれない。

(近現代の)日本はいわれるほど「民主的」でない。閉鎖的である。素朴に、率直に、「王様は裸だ」と声を出さねばなるまい。孔に閉じこもらずに、「王様の耳は驢馬の耳」と叫ばねばなるまい。

追記

私にとって、ブログは、予想外の、またとない手段でした。

何の気兼ねもいらずに、言いたいことが言え、それへの「反応」が直に伝わってきます。

いわば、自由な「一人出版社」。

それでいて嘘は言えない。本名で書くのは、その保証のため。

おそらく、いま転載している一文を読まれる方の数は、掲載誌上で読まれた方よりも

多いのではないかと思っています。

そして、読まれる方の「熱心さ」も違うように思います。

いまから20年近く前* のことになろうか(* 1970年代の中頃のこと)、南会津の村を訪れたときのことである。

村の中心部の一画に、見るからに倒れそうな小屋が一軒建っていた。何の変哲もない鉄板屋根の小屋である。

住宅のようでも集会所のようでもあり、とにかく外目にはその用途を推し量ることはできなかった。

村人の話では、これはこれから先も取り壊すことのできない大事な建物なのだという。

何故このようなボロ家が彼らにとって大事なのか、不審そうな表情が私の顔に浮かんだのだろう、彼らは説明を加えてくれた。

かつて四周を山に囲まれたこの村は、冬季交通が途絶し、夏季は冷害に悩まされ、自給できる人口に限りがあり、次男三男は婚姻を許されず、長男が嫁を迎えると居づらくなり、そのような者達が寄り合う場所として自力でつくりだしたのがこの小屋なのであるという。

いまでこそそのような事態が解消されたとはいえ、その彼らの言い知れぬ苦労を考えたら、その小屋を取り壊すなどという哀しいことが、どうしてできるか、というのである。

農業経済学が専門の玉城 哲氏も、その著『水紀行』の中で、氏にとって衝撃的であったある体験を語っている。そのまま引用しよう。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

・・・・冷害の青森県上北地方(かみきた)をあるいていたとき・・・・《田舎のバス》はそのうち橋にさしかかった。

橋のたもとに「一級河川・相坂川」という看板がでている。・・・・建設省が掲げたものである。

相坂川といっても、ほとんどの人はどんな川か知らないであろう。私も・・・・あの有名な奥入瀬川が「相坂川」であるとはまったく知らなかった。

そこで、私もいささかいたずら心をおこして、隣りのおばあさんにきいてみた。

「おばあさん、この川の名前知っているかね」

「おら知らねえな、よその人はオイラとかいうがな」

たぶん、そんなような返事だったと思う。私はいささか唖然として、思わずききかえした。

「おばあさん、川の名前知らないのかね」

「川の名前など、おら知らねえ、松の木があれば松の木川だ」

そのときうけた私のショックを、ここで表現することは容易ではない。私はしばらく、何と言ってよいかわからないまま、まったく沈黙に陥り、車窓の風景を眺めるだけであった・・・・。

私たちは気軽に、地図に書いてあるからということで、利根川とか、淀川とか、木曽川などといっている。そして、それが地元で何と呼ばれているかなどということなど考えてみもしない。ところが、それはしばしば地元の人びとにとってはよそ者のいい方なのかもしれないのである。・・・・

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

考えてみれば、建物を建てるのも、ものに名前を付けるのも、それにはすべてそれなりの『そこに生きる人びとにとっての必然』があるからである。

そうであるならば、そうしてつくられた建物の場合、それがいかに貧弱であろうと、いかにみすぼらしかろうと、そしていかに壊れそうであろうと、人びとにとって大事であることに変りはない。

おそらく、いかなる建物であれ、あるいはまた行事や慣習であれ、名前であれ、およそ人びとの為してきたこと=営為は、それが目に見えるものであれ、見えないことであれ、それらを為すための技をも含め、すべて人びとにとって大事なものごとなのであり、好き勝手に、また簡単に、捨て去り、切り捨て、忘れ去ることのできるはずのものではないのである。

このことを、ふと忘れてしまいそうになっていた私にとって、南会津での体験は実に衝撃的であり、玉城氏の述べられた事例もまた同様であった。

よそ者が(《専門家》が)背後に隠されたその地の「物語」を知らずして地域に介入したり、地域のものごとの当否や価値を勝手に決める:流行の言葉で言えば《評価する》:などという、いま世の中で通例になっているやりかたが、いかに無意味にして重大な誤りであるか、あらためて気付かされたのである。

最近* 知った話であるが、地域主義、地域の復権を唱え、各地の自治体などをまきこみ、《共同体的設計組織》をつくり、その実、その組織を多弁な弁舌で言葉巧みに牛耳ることで仕事を増やしている《東京在住の建築家》がいるそうである(* 1993年当時のことだが、いまも変らない)。

東北のある町での彼の仕事を見たが、単にその地域のつくりを形状だけまねたものにすぎず、その地域独特の技術や材料について、まったく何等顧みられていない、その唱える《地域主義》とはいったい何なのか、と思わざるを得ない内容であった。

地元の人もおかしいと思ってはいるが、《民主的》装いをとる組織を牛耳る詭弁に近い多弁さゆえに、口下手な地域の人びとは、意見が言いづらいのだという。

ここまで巧妙になると、私は絶句するだけだ。「唾棄(だき)すべき」という表現は、まさにこういうことへのための言葉としてあるのだろう。

《専門家》の唱える「民主的」「地域主義」のなかみは、概してこの程度なのである。

追記

何か「木造建築」をめぐる現在の動きと似ているところがありますね。

実は、この方は、現在、日本の木造建築を引っ掻きまわしている「一統」と

同じ研究室の出身なのです。

この研究室は、どういうわけか、そういう「性向」があるみたいです。

ちなみに、教師時代、学生たちに、将来郷里に戻るのならば、

卒業後直ぐに戻るべきだ、故郷に錦を飾ろう、などというのはやめなさい、

と私は言ってきました。

これを傍で聞いた私の元同僚(この方も「一統」の一人で、例の「木の建築フォラム」の理事です)に、

「各地に網を張る準備ですね」と言われました。

私がその「意味」に気が付いたのは、ずっと後になってからのこと。

これなども「一統」の「性向」の一端を示す例と言えるでしょう。

かつて、各地域では、建物をはじめ当代以前の人びとの手により営まれつくられてきた事物は、すべて、先の南会津のエピソードで触れたような意味で、人びとによって大事にされてきていた。彼らの生活の場である「環境」に対してもまったく同様であった。

彼らには、現在のような《文化財》や《環境》という概念は存在しない。

彼らには、基本的に、その事物が立派だから、代表的なものだから、資料として価値があるから、という類の《選別基準》《評価基準》はないのである。

しかし彼らは、現代の《文化財》概念や《環境》概念を持つようになった人びとよりも、環境や先人の為してきた事物を、大事に、大切に扱ってきたのである。

彼らにあったのは、彼ら以前の人びとの営為を尊敬し、尊重する精神であった。

彼らの『今』は、彼らにとっては『過去』、彼ら以前の人びとの『今』があってはじめてあり得たのだという『歴史』認識、現在ではすっかり消滅してしまった理解・認識がごくあたりまえに彼らの内に在ったからだと言ってよいだろう。

したがって、かのボロ家が物理的に崩壊してしまったあとでも、彼らは何らかの「証」をその地に刻む作業を、当然のごとく行なったにちがいない。それが彼らの『今』を保証してくれたものだからである。

残念ながら、このような『歴史認識』は、いま、《専門家》の意識から完全に欠落し、そしてそれが《あたりまえ》であるかのように事態は進行しており、また誰もそれに気付かない。気付いていても言おうとしない。そのまま見過すのがまた《あたりまえ》だと思われている。

むしろ、《専門家》は、次から次へと新たな《評価基準》をつくることに汲々としているとさえ言ってよいだろう。

いわば勝手に《基準》をつくり、それから落ちこぼれるものは廃棄する、切り捨てる、考えてみると(考てみるまでもなく)これは怖ろしい《思想》である。

いったい、どうして《専門家》に一義的に、一方的に《価値》を定める権利があるのだろうか。

いったい、いつ、誰が彼らにそれを委ねたのであったろうか。

[長くなりました。以下は次回にまわします]

付録

先回、体育館の地盤が転石だらけの急斜面、と書きました。

ここは、筑波山で有名な「男女川(みなのがわ)」の源流近くで、一説によると、中世には寺院があったが、土石流で流され、以降放置されていた、と言われています。

転石だらけでボーリングなど不可能な土地です。

この場所での基礎の施工の様子の図版を載せます(「住宅建築」1987年7月号)。

場合によると、巨岩の上に鉄筋を組み立て、コンクリートを打って岩に一体化する方法も採っています(写真右)。