「私に聴こえるもの、見えるもの」 1984年3月

仕事をしながら聴くともなくFM放送をかけていたところ、いわゆるシンガーソングライターと言われているある人が、次の音づくりのためにスタジオにこもっています、と話しているのが耳に入った。要するにレコードづくりなのだろうが、しかしそれは、彼らが演奏をして、それを単純に録音するという話ではなさそうで、もちろん単に作曲をしているということでもないようだった。察するにそれは、種々な音を、最新の録音技術:エレクトロニクスを駆使して、変形、変調、あるいは増幅縮小し、かつそれらを合成し、彼の言う音をつくりだすことであるらしい。そして、その合成の結果、彼がよしとしたその音がレコードなりテープに(最終的に)収録され売りに出される、ということのようであった。たしかにこれは、通常の概念での演奏ではなく、まさしく音づくり以外の何ものでもない。もしもスタジオの音づくりの場面ではなく、いわゆる普通の意味での演奏のときはいったいどうするのだろうか、と一瞬疑問がわいた。そういうことは一切しないのか、それともカラオケでもながすのか、あるいはスタジオでやったと同じ操作をコンピュータに覚えこませて、その場で合成させるのか。

聞くところによれば、最近のレコードやテープは、概して、いわゆるライブ版と言われるもの以外(これだって怪しいものだが)こういったいわゆる音づくりのやりかたでつくられるのだそうである。変形、変調などはともかく、一小節だけのつけはずしなどお茶のこなのだそうである。だめな部分だけ、つけ代えることができるという。こうなってくると、演奏会で聴く音楽と、レコードで聴くそれは、まったくちがうジャンルなのだと言ってもよいだろう。

それにしても、ここ二十年ほどの問の音響技術の進み具合は大変なものだ。 Hi-Fi (High Fidelity:高忠実度、高再現性)などという耳新しかったことばも、今ではすっかり日常語の仲間入りをしてしまっている。いかにして原音に忠実に録音し、そして再生するか、録音再生の音域をいかに拡げるか、ゆがみひずみをいかに少なくするか、などといった点はとっくに克服されてしまったらしく、今では再生の段階で自分の好みの音をつくるのだそうである。その意味では原音に忠実というのではもはやない。よく、いわゆる暴走族とくくられる若者たちがシャリシャリしたような音をさせて音楽をかけているのに出あうことがあるが、それがこれである。カラオケが、エコーをかけて、だれが歌ってもうまく聴こえるようにしているのもこれである。ことばのとおりにHi-Fiだったら、カラオケはとても聴いていられないだろう。

最近では、音を一たんいわば多くの点に分解して信号化し、再生時には再びそれを合成するというデジタル方式なる録音法が開発されたそうである。まじりあった音も、このやりかただと分離されて記録されるから、それぞれの音が鮮明に澄んで録音されるらしい。これだと、点を多くすればするほど鮮明になる理屈である。

私には、その理屈は、一応理屈としては納得はするものの、いまひとつ合点のゆかない所がある。私は、今はやりのワープロの印字を対比して考えているのである。ワープロの印字も、いうならばデジタル方式で、いくつかの点で構成されている。今のほとんどのワープロの印字では、その点の数が少ないから、なんともみっともないごつごつした字になっている。この点の数を多くすれば、あるところから先は、一見したかぎりでは人の目をごまかすことができる。これは理屈である。実際、朝日新聞の文字は、これもワープロ同様にいくつかの点で構成されているのだが、虫めがねででものぞいて見ないかぎり、それに気づかない。分解する点の数が多いからである。私がこの通信で使っているのは、昔ながらの活字によるタイプライターである。この活字をいくつかの点に分解しなおして印字したとき、たしかにその点の数を増加させてゆけば、あるところから先は、その点に気づかなくなるように思える。しかしそれは、元の字に忠実だと言えるだろうか、これが私の合点のゆかない点、疑問なのである。ある一つの面積を算出するのに、それを点の集積であるとの考えかたは、その昔微積分の初歩で習ったことだが、しかしそのとき、求めるべき実体は、その点が無限である、として求められたのであって、有限の段階でやめたわけではなかった。だが、ワープロの印字は、多分これからさき、もう少し点の数は増えるにしても、一見したところ点の集まりには見えない、というあたりでその分解をやめてしまうだろう。

近ごろの印刷では、昔の活字・活版に代って写植:写真植字が大勢を占めようとしている。いわゆる写植オフセットというやりかたである。伸縮自在だから、たとえば辞典類の大判、小判を一つの原版から容易につくることができる。ところがこれも、元はと言えば写真、つまり粒子の集まり、このごろは解像力のよいレンズ、印画紙ができてきたとはいえ、一見したかぎり点に見えないだけで、点の集まりであることには変りないから、縮少したりするとボテッとしてくる。実際に活版本と写植本とをならべて比較すると、たちまちにしてその差が分るはずである。これはグラビアによる写真と新聞紙上の写真のできあがりのちがいと同様で、新聞写真は多数の点に分解されているのだが、いくらその点の数を密にしてみても、グラビア(グラビア印刷:チェコのカール・クリッチが発明した印刷法。写真印刷に適している。)にはかなわないのと同じなのだ。

だが、ここで見てきたような印刷・印字の場面でのデジタル分解ならまだ救われるというものだ。なぜなら、点に分解する前の字なり写真の元になる生の姿が実体として(目に見えるかたちで)存在するからである。ところがこれが音となると、たしかにある実体はありそうに思えるけれども、いわば目に見えるかたちでそれを確定することができない。音を周波数のちがいであるとして定義したところで、それは単に音というものが空気の振動であり、その振動のちがいが音のちがいをつくりだしているという説明にすぎないのであって、それは決して私が聴いている音のリアリティではないのである。

そういう意味では、デジタル録音の音が澄んで明解である、というのは、はたして原音に忠実ということになるのだろうか、という疑問を私は抱くのである。それが澄んだ録音になるというのは考えてみればあたりまえであるわけなのだが、原音ははたして澄んでいたのだろうか。この問題は、原音とは何を指しているか、ということに帰結するだろうと思われる。すなわち、楽器が発している音をいうのか、それとも、私たちが聴いている音をいうのか、このどちらを原音と考えるかである。

いろいろと考えてみると、いわゆるエレクトロニクスを駆使してのここ二十年ほどの音響技術・Hi-Fi化の進歩は、まず全てが、この音源側の音についてのHi-Fi 化であって、聴く側のそれではなかった、ということに気がつく。音源側のHi-Fi化が聴く側のHi-Fi化に等しい、という何らの保証も、またその検証もないままに、技術は進んできてしまったのではなかろうか。不幸なことに、私たちが聴いている音の実体を目に見えるかたちで表わすことができないことをいいことに、私たちは高忠実度録音の名のもとに、実はまったく別種の、造成された音を聴く破目になっていたのかもしれないのである。

私がこのように思うには、それなりのわけがある。

私の知人に昔ながらの蓄音機を持っている者がいて、それでSP版のレコードを聴いたことがある。それはまったくの古典的蓄音機で、回転はゼンマイ仕掛け、音の増幅は例の朝顔形のラッパ、電気とは無縁の、エジソンそのままのやつである。それでたしかバイオリンの曲を聴かせてもらったような記憶があるのだが、正直言ってそれはかなりのショックであった。もちろん最近のLPなどとちがってザーザー雑音が入るのだがそのなかから聴こえてくるバイオリンの音色は、まさにほんもののバイオリンのそれなのである。簡単に言えば、リアリティそのものなのだ。バイオリンという楽器の音を聴いているのではなく、バイオリニストが弾くバイオリン曲を彼のそばで聴いている趣があるのである。つまり、音楽が聴けるのである。その意味で、私には、これほどの高忠実度録音はない、と思えたのだ。これは当然だと言えば当然で、機械が吸いこみ刻みつけたものは、機械の吸いこみ口で機械がとらえた音であって、音源の音でも、また分解・分析した結果の音でもない、いうならば生の音に近いものだからである。まじりあった音。にごった音(そのように聴こえる音)も、ただそのままに機械に吸いこまれ刻みつけられ、それが今、ほぼ復原されて私に聴こえているのである。

そうしてみると、エジソンのあと、録音再生の面でさまざまに行われてきた技術革新は、はたしてエジソンが夢見て、そして望んでいたことと、まったく同じことを目ざしていたのかどうか、疑問に思えてくる。

さきに、楽器の発している音を原音とするか、それとも私たちに聴こえている音を原音とするか、それが問題である、と書いたけれども、ことによると、こう区別することに疑問を持たれる方があるかもしれない。つまり、楽器の発する音を聴いているのであって、発するものと聴こえているものとは同一ではないか、と。だから、楽器の発する音を精密にとらえればよいではないか、と。ところがこれは明らかにちがうのだ。

補聴器というものがある。聴力を補うために、音を増幅してくれる機器である。これを使ってみると、驚くべき事態に当面する。ありとあらゆる音の全てが増幅され、その全てが均等に聴こえてくるのである。音量を少なくしていっても、この均等に聴こえるということは変らない。これは、私たちが通常耳にしている事態とはまったくちがった異常な世界なのだ。このことは補聴器を使ってみなくても分る。最近では、よく音楽会のライブの録音や生が放送されることがあるが、それを聴いていると、会場内のざわめきやせきばらいの声の多さ、大きさに驚かされる。会場内では絶対にあのようには聴いていない(聴こえていない)はずなのだ。これも、均等に音を伝えてくるからである。かつての蓄音機が、生の音に近いものを伝える、と書いたのも、それは、現代の録音よりもより生ではあるが、そこでもまた補聴器同様に、音を均等に拾っていて聴こえないものまで聴こえてしまうはずだからである。

つまり、実際の場面では、私たちは、全ての音を均等には聴いていないのである。といって、私たちが聴いていない(聴こえていない)音が存在しないのか、というとそれはちゃんと存在していて、補聴器でもかければ、いやでもその存在に気づかされる。

つまり、現代のエレクトロニクスを駆使した音響技術が、原音の録音再生の高忠実度、精密化を競った結果、私たちが聴いているもの、あるいは私たちに聴こえているもの、に対してはまったく忠実ではなくなってしまったのである。これは、本来(たとえばエジソンの時代には)音楽とは、まずもって私たちあっての音楽であったのに、少なくともこの技術の場面では、私たちぬきの、音になってしまった、と言うことに他なるまい。そうであるとき、音楽家と称する人たちが、今私は音づくりをしています、と言うというのも、無理からぬ話なのかもしれまい。

だが、音楽とは、そもそも、単なる音響でしかなかったのだろうか。

私がここで言いたかったことは、音なり音楽なり、あるいはそれに係わりをもつ技術というものに対して、音というものを私たちと乖離した存在として見なす見かたで理解され、追求されているということ、そして、それの結果として(その追求が精度をあげればあげるほど)、私たちが私たちの耳で聴く、音楽を楽しむ、という局面でのリアリティに対する精度は、逆に悪くなってきているのではないか、ということについてであった。簡単に言ってしまえば、音としての精度を上げれば上げるほど、私たちが聴いているもの、私たちに聴こえているものの実像から、どんどん離れていってしまっている、ということなのである。

しかも、このような状況は、なにも音についてだけなのではなく、私たちをとりかこむおよそ全てのものに対しても、同様な考えかた、追求のされかたが横行し、人問と人間以外のものがみな全て、乖離した存在として扱われる傾向にある。コンピュータの隆盛は、コンピュータの宿命であるデジタル方式の思考に拍車をかけ、人とものは分離され、そして人もものもまた点に分解され、そこで描かれる点描が、あたかもそれが実像であるかのごとくに扱われる。私たちが聴いているもの、見ているもの、そのリアリティは、知らぬまにみなその点描にすりかえられてしまうのだ。それでいて、それらのデジタル的分解が実像と等値であるとの保証は、未だかつてだれもしていないのである。

かくして、いまや、いったい何が私たちにとっての実像、つまりリアリティであったのかさえ判別しかねるほど、虚像が充ちあふれ、その虚像にもてあそばれるような世のなかになってしまっているように、私には思えてならない。

・・・・・今の世では、かつてなかったほどに

物たちが測落する――体験の内容となり得る物たちがほろびる。

それは、

それらの物を押しのけてとって代るものが、魂の象徴を伴わぬような用具に過ぎぬからだ。

拙劣な外殻だけを作る振舞だからだ。そういう外殻は

内部から行為がそれを割って成長し別のかたちを定めるなら、

おのずからたちまち飛散するだろう。

鎚と鎚(つち。かなづち。)とのあいだに

われわれ人間の心が生きつづける、あたかも

歯と歯とのあいだに

依然 頌める(ほめる:ほめたたえてのべる)ことを使命とする舌が在るように。

・・・・・

もう60年も前に、詩人は既に、このような状況の予兆を敏感に感じとっていたようである。

あとがき

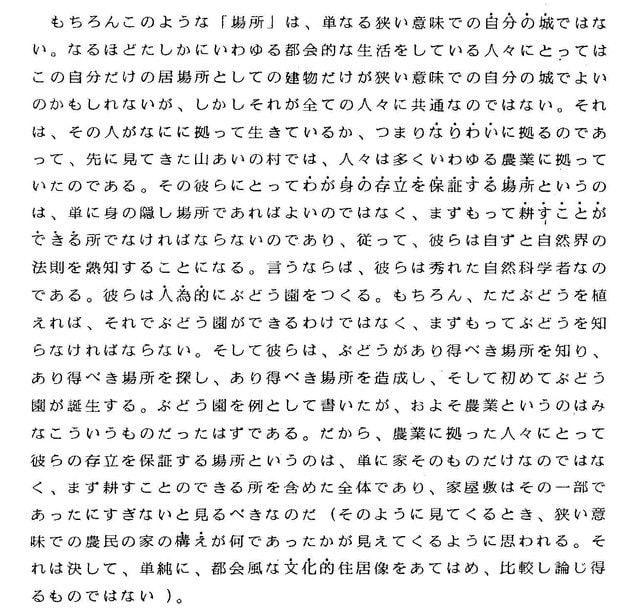

〇なんとか休むことなく持ちこたえ、一年が過ぎてゆく。少しばかりこの一年は早かった。 というのも、昨年はこの通信を書くことが私のペースメーカー、つまり行事になっていたが、今年はなんとなくいろいろなことが時間を占有し、やむを得ずそのすきまをねらって通信の時間を確保する破目になったからである。

〇今号の内容は、いわゆる研究(もちろん建築についての研究のことである)が、ますます人問と乖離したものになってゆくことに憤慨を覚えたことによっている。 建物なり空間なり、あるいはそういったものをつくりだす技術なりが、すべてそれだけが人問の存在から切り離された形で論じられることが、いわゆる研究の正統であるかの風潮があいも変らず根強いのである。 私たちが生きている日常のなかでは、ものは決して均質・等質にとらえられているわけでなく、そしてまた、そのもののつかまえかた(括りかた)自体、決して一様であるわけがないのにも拘らずそこのところはまったく無視され、一様・等質・均質なものの世界に直接的に私たちがつきあっているかのように見なされる。 それは決して私たちの実像ではないはずなのだが、科学的であるとの名目のもとで、そういった研究の成果という虚像の群に、無意味にもつきあわされるのである。 そして、私たちにとって、私たちをとりかこむものはどのようにして在るのか、などについて問うことは(それこそ最も大事なことであるにも拘らず)残念ながらアレルギー反応を生じせしめる。そのようなことは思弁的におちいり、科学的でなく、成果が得られない、あるいは序論にすぎない、と言うのである。 しかし、今の世のなか、むしろ序論(文中で書いた、分解してもなお元のものに等位であるとの保証)なしの話が多すぎる。 そして、明らかに私の学生時代よりも、事態は一層悪くなっているようだ。もっとも、そうだからこそ、この通信のタネがなくならないのであるが・・・・・。

〇信濃毎日新聞社というところは大変なところだと思う。先に紹介した「土は訴える」の出版元であるが、そこから最近「森をつくる」という本が出た。この内容は例のごとく大変に濃く、大新聞「朝日」がやっている緑のキャンペーンなど、どこかに吹き飛んでしまうだろう。一地方新聞社の(多分)ほんの数人の記者たちが、日本の林業の問題を、とことん調べつくして分りやすく説いた本である。 ことは、森林浴が健康によい、などという単純な話ではないのである。 この本をつくった人たちのものの考えかたは、決してデジタル方式ではない。どろどろしたものを、決してきれいなものに組みかえたりせず、どろどろしたものとしてとらえるのである。

〇四月から、更に続けて書かせていただこうと思う。 ご批判、ご叱正を願う。

〇それぞれなりのご活躍を祈る。

1984・3・3 下山眞司