そういえば、と思い出した四半世紀前に書いた文章があるので載せます。

1983年に書いた「伝統」という言葉についての一文です。その頃、「伝統再考」論議が盛んだったのです。

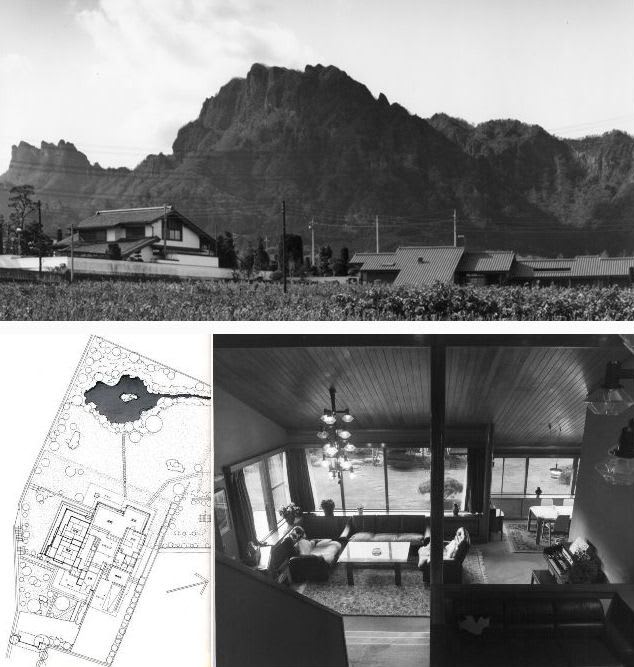

これは、「住宅建築」1983年7月号で、群馬県の妙義山山麓に設計した2軒の住宅を紹介していただいたときの文章です。

一つは1970年、一つは1982年の竣工。後者の紹介を兼ねて前者も載せていただいたのです(下の遠景写真の左が1970年、右の平屋が1982年の建物)。下段の図と写真は1970年の方の平面と内観です。この2軒は、親とその子息の住まい。

1970年当時は、木造は学習中。怖くて「架構即空間」にはできなかった頃です。真壁仕様は座敷部分だけで、他は大壁仕様です。

ただ、下仁田の大工さんは一国者で、柱の中途に入る材は差物扱い。当時は東京に居て、加工場へ頻繁に行けなかったのが、かえすがえすも残念な現場でした。

併載の文の標題は、「ボタンのかけちがい・・・・伝統再考・考」となってましたので、そのまま。送り仮名、段落などは、変えてあります。

大分尖がっているので、思わず自分でも笑いだしました。

ご笑覧ください。

*********************************************************************************************

ボタンのかけちがい・・・・「伝統再考」・考

近年*、「伝統的工法」であるとか、 「伝統的(あるいは歴史的)町並み」などということばをよく目にし、また耳にするようになった(* 1983年当時のことです)。

周知のようにこれは、そういう工法や町並みの価値を見なおし、できることなら保存しよう、というフレーズのなかでしきりと言われるようになったことばである。そしていまや、それらのフレーズ・ことばを発すること自体、絶対的善であるかの気配さえ感じられる。

だが、私はこれらのことばが「きらい」である。

こういう言いかたは、多分、はなはだ感情的な言辞に聞えるかもしれないが、決してそのつもりはない。

というのは、むしろ、これら伝統、歴史的・・・・といったことばこそ、はなはだ感情的・恣意的に発せられ、しがもそうでありながら、あたかも論理的必然あるいは学的必然の発言であるがのごとき装いをとっていることが、私には論理的に納得がゆかず、はっきり言わせてもらえば誤りだとさえ思うからである。

そして、更に言わせてもらえば、そのような言われ方である限り、いわゆる伝統的なるものの保存など、無用である、むしろしない方がましというものだ、とさえ私は思っている。

それはなぜか。

それは、これらのことば・フレーズを口にする人びとの多くに、ある一つの特有の姿勢、しかもリジッドな姿勢が見られるからである。

その姿勢とは、そういったいわゆる伝統的なものごととは無縁の対岸に立ち、いわば川越しに、あたかも異国のものごとを覗き見するかのごとくにそれらを見ようとする姿勢である。

それらいわゆる伝統的なるものと彼らの立場の間には、歴然とした一線が画されているのである。そうでなければ、伝統的・歴史的・・・・といったことばが生まれる所以がない。

現代の眼をもってそれら「伝統的なるもの」を照射する、などと言えばはなはだ聞こえはよいが、それはむしろ彼らの思いあがり、あえて言えば侵略主義的・殖民地主義的思考の端的な現われに他ならない。

あるいはまた、一見謙虚に、それらの優れたいわゆる伝統的なるものから学ぶのだ、と言うのかもしれないが、その場合もあいかわらず一線は画されているのであり、それはまた、あえて言えば侵略主義的・殖民地主義的思考の裏返し、その昔の拝西欧的思考と何ら変るところがないように私には思われる。

いったい、そこに歴然として引かれている一線は、何らかの論理的必然、それこそ歴史的必然によって引かれたものであったのだろうか。

そうではない。

それはあくまでも人為的、恣意的な一線だったはずである。

そしてその恣意的な一線にまどわされて右往左往することに、いったいいかなる意味・意義があるのだろうか。

考えてみれば明らかなのだが(そして、本当は考えるまでもないことなのだが)、人間の営為のなかで、「きのう」と「きょう」の間に一線を画することによって成りたった営為というものは、本来存在しない。

過去と現在の間に一線を画することはできないのである。

なぜなら(言うまでもないことなのだが)ある時代の人間の営為というものは、常に、その時代の人びとにとっての必然的な問題意識の下に営まれるのであって、その問題は、その時代において突然(あたかも天から降ってわいたかのごとくに)出現するものなのではなく、かならず前代のいわば尻尾を引きずっているものだからである。

「きのう」と「きょう」の間には(そして「あした」へ向っても)連綿としたストーリーが展開しているのであり、この事実は仮に革命が起きても変りはない。革命もまた、きのうがあっての革命なのだからである。

そして、この過去から現在への(人間の営為の)連綿としたストーリーの存在に気づき、関心を持つたからこそ、人間は「歴史記述(history)」に意義を認めたのではなかったか。

本来、歴史への関心は、いわゆる歴史的事象:過去の事象そのもの、その羅列にあったのではなく、それを成さしめた人間の営為にこそあつたはずなのだ。

しかしいま、多くの場面で、いわゆる過去の事象は、その上っ面こそ撫でさすられはしても、それを在らしめた人びとの営為に対しては、かならずしも関心が払われているわけではない。それは目に見え、撫でさすることのできるものではないからである。

過去の時代の事物、たとえば建造物を「文化財」として保存することも、無論悪いことではない。

だが、それを「財物」として規定したとき、はたして、それら建造物が、その時代の人びとの営為の結果物であった、との視点がそこに含まれているだろうか。

私には、はなはだ疑問に思えてならない。

この私の疑問は、端的に言って、いわゆる「伝統的町並み保存」の場面で、矛盾となって現われている。

すなわち、それらの建物などを、一方で「財物」として規定しようとしたとき、実は一方で現実には、その建物が財物としてではなく日常生活の場として扱われている事実に当面してしまう。

建物はともかく、日常生活は「保存のきく」ものではない。第一、人間の営為というものは、常に定型を保たないという意味で無常である。営為は人びととともに変るのが常だ。建物も変る。町にも栄古盛衰がある。これであたりまえなのだ。

そして、変えたのは、他でもないその時代の人びとであった。そして人びとは、かつて、決して前代の営為の結果としての事物の形体そのものを保ったりはしなかった。そうでないというなら、私たちはいまでも竪穴住居に住んでいなければならない。

人びとが保ち継承してきたものは、「形」ではなく、先述のことばて言えば、ストーリーだったのだ。そしていま、町並みの保存を言うとき、そこに人びとの営為のストーリーが読めているか。

いわゆる技術もまた、各時代に突発的にそれぞれの技術が生まれたわけではない。これもまた、人びとの営為のストーリーの展開の上で(人びとにより)生みたされたものなのだ。

現代の技術もまた、元をただせば、そのときまでの技術の継承上にあった。

しかしそれは、以前と違い、営為としての継承ではなく、「既存の技術の形体」を近代合理主義的な思考法で理解することによってであったから、ストーリーはみごとに断ち切られてしまったのである。

技術だけてはない、建物づくりそのものの考えかた自体がそうであった。

全ては「ものの形体」の問題に置き換えられ、それはまた「諸機能・諸性能という分解されたエレメント」の集合の結果物として理解された。そこでは本来のもののありかた、人びとの営為との関係が見失われてしまう。

それはすなわち、人びとの「生活」自体が見誤られたことに他ならない。

とりわけてここ2・30年*というもの、合理主義の名のもとに、似非科学主義・似非客観主義が蔓延し、人びとの営為という視点は、視界から消えてしまった(* 1983年起点、ゆえに1950~70年代のこと)。

当然の結果として、過去と現在の間には、越すに越されぬ一線が画される。しかしその一線は、近代的思考の持ち主たち自らが、いわば自らの側で、勝手に引いたものであって、歴史がその必然によって引いたものではない。

そしていま、この近代的思考がある種の行き詰まりを覚えたとき、彼らは川向うの他人の芝生に目をやった。そこでは、かつて、非近代的・非合理的なものとして彼らが捨て壊すべく努めてきた過去の遺物が、たまたま彼らが潰し忘れたものが、目くるめくばかりの姿をして輝いて見えた。

彼らはそこに、彼らの到達した現代にはないものを見た。それを付加すれば、自らの行き詰まりが補えると考える。彼らは強引に川を越え、あの豊かなものであふれている他人の土地へ侵略を開始した。

まさにこれこそが、いわゆる「伝統再考」の実の姿なのである。

彼らの思考法は変っていない。

彼らは、彼らの行き詰まりが、そもそも彼らの「ボタンのかけちがい」のせいであつたことに気づかない。

いや、ことによると気づいているのかもしれないが、かけなおそうとしない。

彼らにとつて、「既にかけてしまったボタンは絶対的に正しい」のであるらしい。

私は大分、いま世のなかで言われ為されているいわゆる伝統の再考の動きに対して、水をかけるような言い方をしてきたけれども、もとより私はいわゆる伝統的工法や伝統的町並みの再考を否定しているわけではない。

私は、それらいわゆる伝統的なるものを「伝統的なるもの」として対岸に押しやつた、つまり、人びとの営為の正当な展開:ストーリーの展開:に水をかけてしまったのが、実は、現にいま伝統再考を口にしている人たちであったこと、そして彼らはそのことについて何ら気づいていないこと、その証拠にあいかわらずボタンをかけちがったままであること、を指摘したかったのである。

このような指摘をすると、大抵、何であれ、しないよりはましではないか、などとなだめられる。建築に係わる人たちは、お人好しばかりなのだ。

一個人のまったくの趣味ならばともかく、心底から考えなおそうとする以上、こういう安易な、非本質的な伝統再考は慎むべきだ。

そうでなければ、伝統をつくりなした人びとの営為を冒涜することになってしまう。そして、このような非本質的な言動が続く限り、事態はまたいつなんどき恣意的に変えられてしまうかわからない。

私はいま、私が学生時代の伝統論争を思い出している。そのとき伝統とは、コンクリートで和風木造建造物を模すことであった。そしてしばらくたつたいま、あちこちに瓦屋根をのせた和風様の集合住宅が推奨され建ちはじめている*(* 瓦葺きの原理ではなく、形だけを模していることを指している)。

このような「伝統復権」を手放しでよろこんでよいか。私には、またぞろ新しいパターンの画一化がはじまったとしが思えないのである。要するに、伝統的「形体」がファッションになったのだ。(1983年7月)