どうも最近世間を騒がせているニュースを聞いたり見たりしていると、世の商売をする人たちの考え方はどうなってるんだ、と考えてしまう。

最近のTVは、偉い人の「お詫び」の姿を見ない日はない、と言っていいほどだ。むしろ「今日のお詫び」なんていう番組を組んでもいいくらい(スポンサーはつかないにちがいないが・・)。

そして、それと同時に頭に浮んできたのがかつての「近江商人」の考え方である。今の世のまったく対極にいる商人たちの考え方・生き方。

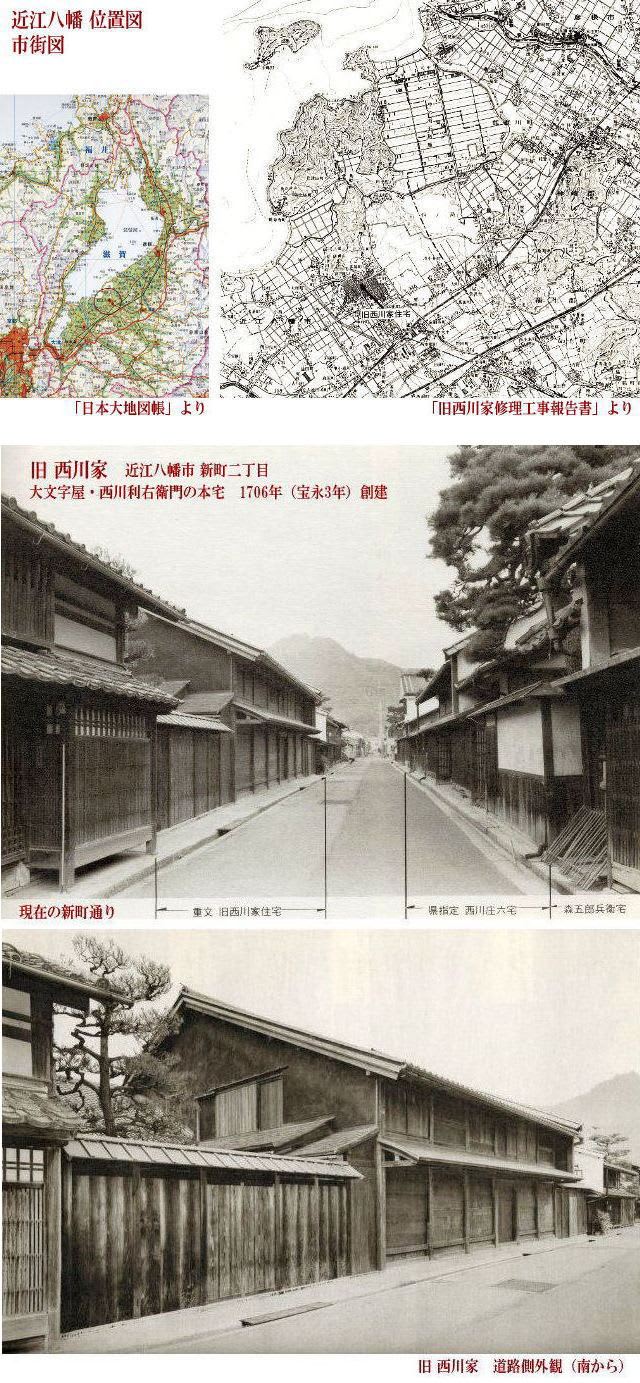

近江商人というのは、近江国、現在の滋賀県の近江八幡、五個荘(ごかしょう)、日野、能登川などの町を拠点に、全国的に展開して商いをした商人たちのこと。

近江商人の基本は行商。近江周辺の物産を全国に行商で販売。諸国へ商売に赴き、帰りは旅先の物産を持ち帰って関西で商いをする。こういう形態をとっていた。「諸国産物廻し(しょこくさんぶつまわし)」と言い、広い範囲の需要と供給を調整し、利益を挙げたという。

八幡は江戸前期に、日野は中期、五個荘は後期に商人の活動が始まり、八幡は蚊帳、畳表、麻布、蝋燭など、日野は漆器、煙管、繊維、薬、茶など、五個荘は呉服、編笠、麻布などを主に扱っていた。

近江の本宅・本店を中心に、各地に「出店(でみせ)」「枝店(えだみせ)」を設け、商いをし、各地の「出店」がその地に根付くという例も数多かった。関東から東北にも多く、真壁の有名な酒屋さんは、たしか日野の出身である。また、現在もある大店の元をつくった例も多く、伊藤忠、高島屋(飯田新七の創業。琵琶湖対岸の高島出身ゆえ「高島屋」)などもその例(最近球団が問題を起こした西武鉄道の創業者堤一族も、近江出身だが・・)。

なぜ、近江商人が財をなしたのか、まだ定説はないようだが、彼らの身の処し方、考え方が、一つの、そして大きな要因であったことはまちがいない。

近江商人のそれぞれが、いろいろな「家訓」や「書置」「遺言」を後継者に残している。

それらを、同志社大学経済学部教授 末永國紀氏の書かれている解説から要約紹介しよう。

註 詳しくは下記参照

「近江商人の商法と理念」

現在はアクセスできません。[2014年12月25日追記]

最も代表的な例は、近江商人の真髄といわれる「三方よし」という言葉。麻布商の中村冶兵衛が1754年、養嗣子にのこした「書置」であるという。なお、「三方よし」という語自体は「書置」にはなく、後世の研究者が「書置」の内容を要約し生まれた語であるという(上記「近江商人の商法と理念」から「三方よしの理念」「三方よしの原典」へと進むと解説あり)。

そこには次のようにしたためられている。

・・・たとへ他国へ商内に参り候ても、この商内物、この国の人一切の人々、心よく着申され候やふにと、自分の事に思はず、皆人よき様にと思ひ、高利望み申さずとかく天道のめぐみ次第と、ただその行く先の人を大切におもふべく候、それにては心安堵にて、身も息災、仏神の事、常々信心に致され候て、その国々へ入る時に、右の通りに心ざしをおこし申さるべく候事、第一に候・・・

・・・たとえ他国に行商に出かけても、自分の持ち下った衣装等をその国のすべての顧客が気持ちよく着用できるように心がけ、自分のことよりも先ずお客のためを思って計らい、一挙に高利を望まず、何事も天道の恵み次第であると謙虚に身を処し、ひたすら持ち下り先の地方の人びとのことを大切に思って商売をしなければならない。そうすれば、天道にかない、心身ともに健康に暮らすことができる。自分の心に悪心の生じないように神仏への信心を忘れないこと。持ち下り行商に出かけるときは、以上のような心がけが一番大事なことである・・・

端的に言うと、「売り手よし、買い手よし、世間よし」、これが「三方よし」。

「天性成行(てんせいなりゆき)」というのは、繊維商「外与」を起こした外村与左衛門ののこした言葉。

取引における基本的な立場は、自分の都合や勝手だけを優先させず、また思惑もしないで、自他がともに成り立つことを考える。売買価格の設定は、そのときの天性成行にまかせる、損益は長期的にみる、ということを教える語。

「利眞於勤」(りは、つとむるにおいて、しんなり)は、後の「伊藤忠」の礎を築いた伊藤忠兵衛の座右の銘といわれている。

いわく、商人の手にする利益は、権力と結託したり、買占めや売り惜しみをしたりせず、物資の需給を調整して世のなかに貢献するという商人の本来の勤めを果した結果として手にするものでなければならない。そうした利益こそが真の利益である、という意。

「押込め隠居」というのもある。当主を罷免すること。

正当な利益を積み上げて築かれた家産を、私欲のために傾けるような当主が出現した場合は、後見人や親族が協議して当主を押込め隠居の処分にする、というのである。

今の世では、こんな後見人、親族はおそらくいない。すすんで当主に加担するのではないか?

最近の介護サービスの件で矢面に立った某人材派遣会社会長などの場合、自分から仕事を奪わないで・・などと平気で言うのだから、こういうのは近江商人たちなら、どう扱っただろう。もっとも、かつてはこんな商売人はいなかっただろうが・・。

「布団の西川」の基を創った西川甚五郎は、家訓として、たとえ品薄のときであっても余分の口銭を取るような商いを禁じていた。

売る側が悔やむくらいの薄い口銭で我慢すること、「薄利多売」「薄利広商」が商人のなすべきこと、というのが近江商人共通の認識であったようだ。

こんなこと、やってられないよ、というのが現代の商売の本音なのかもしれない・・と、つくづく思う今日このごろ。

近江八幡しか訪れていないが、こういう商人たちの「本宅」が並ぶ町並は、派手ではなく地味だが、端正で、今でも気持ちがよく、活きている。次回、それについて触れる。⇒

近江八幡・・・・その町並と旧 西川家(以後数回触れています)