動機の必然

美術の秋などという言いかたについていつごろから言われだしたのかは知らないけれども、毎年いまごろになるとそういう話題が新聞紙上などを飾るようである。ことしは、それにうってつけの事件が起きてひときわひきたった。ご存知の写真模写の一件である。いや、正確に言えば、入選取り消しの一件と、展覧会場から撤去の一件の都合二件である。作者の弁解や評論家諸氏の講釈など、いろいろと書かれてはいたが、ど素人の私には、いま一つ合点がゆかなかった。合点がゆかないというのは、なぜ写真を模写したのがいけないのかが、私にはよく分らないからである。

決定的な事実は、なにはともあれ、とにかく一度は、これらの絵は二作とも、よいものとして評価されて入選していた、つまり、審査員のお目がねにかない、絵の質として一級のものとして評価を与えられていたということである。しかしその絵が写真の模写であることが判ったとたん、選外と同等のものにおとしめられる、というのはいったいどういうことなのだろうか。

制作の課程が分ったとたんに画面に変化が起きるわけもなく、従って絵の質に変化が起ったわけでもない。そうだとすると、入選が取り消され、壁から取り外された理由は、ただ一つ、その絵の質が悪かったからではなく、写真を模写したというただそれだけのこと、その制作課程がいけなかった、ということになるだろう。もっとも、制作課程がいけなかった、などといういわば一般的な言いかただと、逆に、制作課程がすばらしいものならば入選して然るべきだ、という論理が成りたってしまうことにもなるから、つまるところ、写真に拠った、ということがいけないことだと見なされたということになるだろう。しかし、どうして写真に拠ることがいけないことなのか、そのあたりのことが、少なくとも新聞紙上で書かれ言われていることからは、私にはさっぱり分らない。「絵としてよいものならよい」としてどうして済まないのかが分らないのである。

これが写真のコンテストであって、他人の写真を盗んだとか、まるっきりコピーしたとかいうのならば、人選取り消しになっても不思議ではない。だがこの場合はそうではない。写真を模写しようがしまいが、彼女または彼は人の作品をそっくりいただいたわけではなく、あくまでも自分の目を一度通過させた、その意味では創作をしたことに他ならないからである。だからこそ、審査員諸氏もまた、一度は「よいもの」として認めたのである。写真をもとに絵を描くことは、よほどおぞましきこととされているにちがいない。

もっとも、ともに写真模写が問題とされたのであるが、この二つの事件はそれぞれその問題のされかたが微妙にちがい、一件は単純に実物の写生ではなく写真を写しとったことの当否が問われ、もう一件では、その写真が自分の撮影によるものでなく他人のものであったことが特に問題とされたようである。だが、そうであるならば、写真を模写したことが露見しなければ話が済んでしまうのか。あるいは、その写真が自分が撮影したものだったならよかったのか。そう考えると、これはどうも作品の質とは関係のない論議のように、素人の私には思えるのである。もしも、「だれだれの写真による〇〇」というような題で出品したら、それは審査の対象になるのか、それともならないのか、そこのところがいまひとつ分らないのである。そういえば、音楽では「だれだれの主題による〇〇」とか「だれだれ編曲の〇〇」(つまり、原曲の作者は別にいる)があって、原曲よりも親しまれよく演奏される例がある。

この事作の当事者である彼女や彼がある写真をもとに絵を描こうと思ったのは、おそらくその写真に彼らの心を動かすなにものかがあって、彼らはそれを絵に描きたかったのだと私は思いたい。それとも、そうではなく、自らの手による写生の省略のために、あるいは写真のもつ表示能力の卓越さにかぶとをぬぎ、つまり表示技法上のために写真を援用したのであろうか。そうだとすれば、彼らは写真のような絵を描いたにすぎなくなり、一度はそれらの絵を入選と認めた審査員たちもまた、その点のみで(つまり表示の技法の点のみで)それらを評価していた、ということになるだろう。

つまるところ、よい絵というのは、その絵が人に訴えるなにかに拠るのか、それともその表現のしかた:技法に拠るのか、はたまたそのいきさつに拠るのか、いったい何なのか分らなくなってくる。素人の私には、そういう絵を描きたい、というそもそもの動機が作者にあった、つまり、それが写真であれ実物であれ何であれ、そこに作者はなにかを見た、そしてそれを表してみなければいられなかった、そしてそれを表現し得て観る人にもそれが伝わり見えた、そういうものが、「よい」ものが備えもつ要件なのではないか、との極めて単純な考えかたしか持てそうにもないのである。たしかに技法のうまいへたはあるかもしれないが、そのもののよさが単に技法の問題ではないことは、たとえば、西欧のロマネスクのものなどを考えてみれば明らかだと思われる。非常に稚拙としか見えないけれども、そこから伝わるなにかがある。それはつまり、観る人の側のなかにわき起るなにかに他ならない。それらの稚拙としか言いようもないものが、観る人をしてそうさせるのだ。私には、その技法が決して洗練されたものではないにも拘らずそのような具合に訴えてくるのは(あくまでもそれは私の目の前に結実しているものがそうさせるのだが)、その結実しているものに表われているところの、そう作らざるを得なかった動機そのもののせいなのではないか、すなわち、単なる結果物そのものの形の上の「よさ」ではなく、そうせざるを得なかった切実さと言うかあるいは執念とでも言うか、そういったものがどんと迫るかたちで伝わってくるからではないか、と思える。

美術の世界でよくモティーフ(motif:仏語)ということばが使われる。通常の意味は、辞書によれば、芸術的表現活動の主題、ということになるが、ややもすると、単に題材ぐらいの意味としてしか使われていないのではなかろうか。このことばの本義である「動機」としての主題という意味が見失われているのである。

私がロマネスクのものや、あるいは極く素朴ないわゆる民芸と言われているもの(この呼びかたは私は好きになれないのだが)に魅かれるのは、それらを作った動機:極めてさし迫ったそれを作らざるを得なかった動機が、なんのてらいもなく素直に表われているからではないか、そして、その動機というのが、単なる思いつきや単なる感覚的な衝動のそれではなく、彼らの生活上の必然的な動機だからではないかと思っている。考えてみると、いま作られるものの多くには、こういった迫力ある動機を感じさせるものが少なくなり、いわば表面的な、ただいたずらに皮相的な感覚面だけをくすぐるようなものや、技法上の巧みさだけを追うものが多くなっているような気がしてならない。

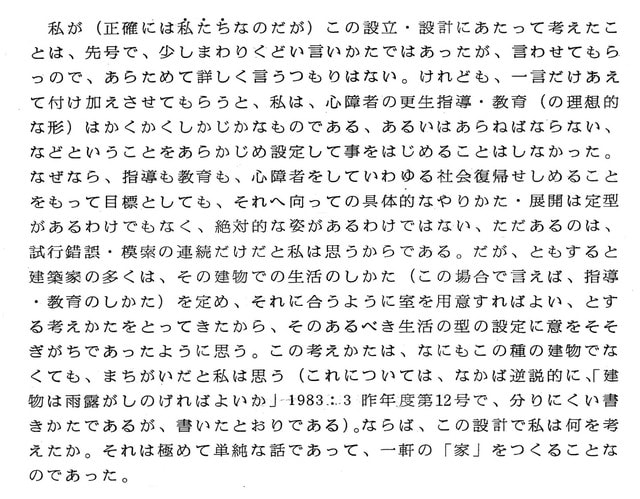

これは私白身の経験上でも言えるようで、資金も豊富でゆとりをもって設計できた建物(そう滅多にあるわけではないが)よりも、極めて厳しい条件のもとで、いわばなりふり構わず、ぎりぎりのところで設計せざるを得なかった建物の方が、どうも結果がよいようなのである。というのも、どうやら、前者の(つまり、いわばゆとりのある)場合には、その建物があらねばならない「必然」についてのつめが甘くなり、その甘いつめのまま、いわば上塗りだけにせいをだしてしまいがちになるからのようで、逆に後者の場合はゆとりはないから「必然」をぎりぎりのところまでつめてかからないとものにならず、それゆえできあがりにもその成果がぴりっとしたものとなって表われるのだと思われる。これを先きほどの言いかたで言えば、その建物を作る「動機」が、しっかりとした「必然」の裏づけを持っているかどうかに係わっているのだ、と言えるのではなかろうか。「必然」のつめを忘れたとき、いかに上塗りに技巧をこらしても、結果はふやけたものになってしまうようである。

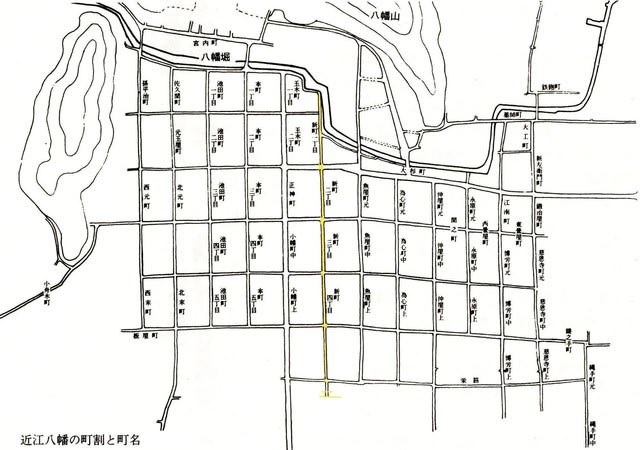

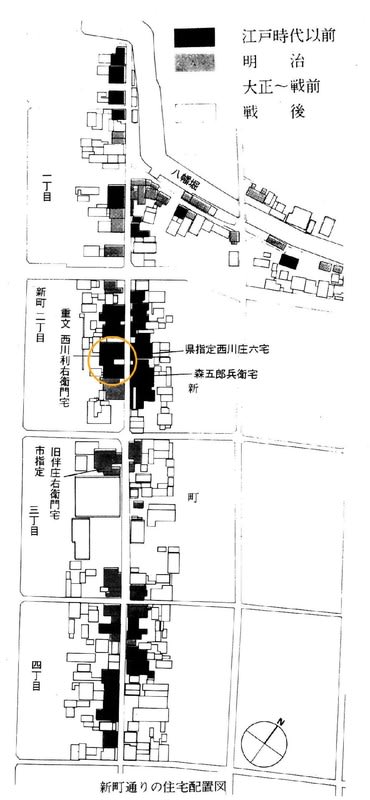

先月の末、群馬県の東端にある板倉町という町を訪れてみた。そこは渡良瀬川と利根川にはさまれた河川の氾濫原にできた町で、隣接する埼玉県北川辺町(埼玉県のなかで、この町だけが利根川の北側にある)群馬県明和村、そして館林市の郊外を含めた一帯には、一見したところ、のどかでゆたかな田園風景が拡がっている。

国土地理院 5万分の1より

国土地理院 5万分の1より

私がこの町を訪れてみる気になったのはTVのせいだ。たまたまそのころ、TVのローカルニュースのなかで利根川流域の風物を紹介する特集があり、そこで、板倉町に現存する「水塚(みづか・みつか)」を報じていた。板倉町は私の村から一時間ほど車で西に行ったところにあり、群馬県方面に行くときはいつも通っていたのであるが、古い町だとは思いつつも、ついぞ尋ねてみることもせずにいたのである。

あたり一帯のどかでゆたかな田園風景である、と先に書いたが、実際はこのあたりはとんでもない地域である。渡良瀬川と利根川という源のちがう大きな河川がこのあたりでぶつかりあい、一帯はしょっちゅう洪水に見舞われていたのである。いま見るようにひとまず落ちついた風景になったのは、巨大な堤防が築かれ排水設備が施されるようになった極く近年になってからで、以前は常に水の脅威におびやかされていたらしい。だからであろう、集落のあちこちに、水神、竜神がまつられている。

このとんでもない水の脅威にさらされる土地に人々が住みだしたのは、決して古いものではなく、おそらく近世になってからだろう。氾濫原であるから肥えた土地ではあっても、並みのことでは住めなかったはずである。しかし、時がすぎ、人口も増え、新しい耕地を求めて、人々は押しだされるようにしてここに進出、入植する。やたらに進出したのではない。氾濫原のなかのわずかに高い土地を見つけだし、そこを住み家としたのである。いま、このあたりを遠くから見ると、平原のなかに、まるで島のように、こんもりとした樹林におおわれた集落が浮いているが、これらはほんとに、まずほとんどが、氾濫原のなかのわずかに高い土地だといってまちがいでない。北川辺町のあたりでは、地図にはっきり見えるが、平地のなかを蛇行する川が生みだした自然の微高地(自然堤防と呼ばれる)上に、線状に続く集落を見ることができる(もっとも、遠望する限りでは、なかなかそうは見えない。また、蛇行していた川も、いまはもう川の態をなしてないから、予備知識がないと分らないかもしれない)。

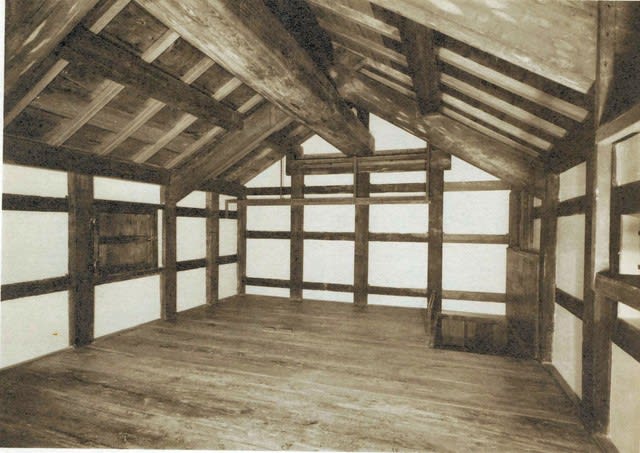

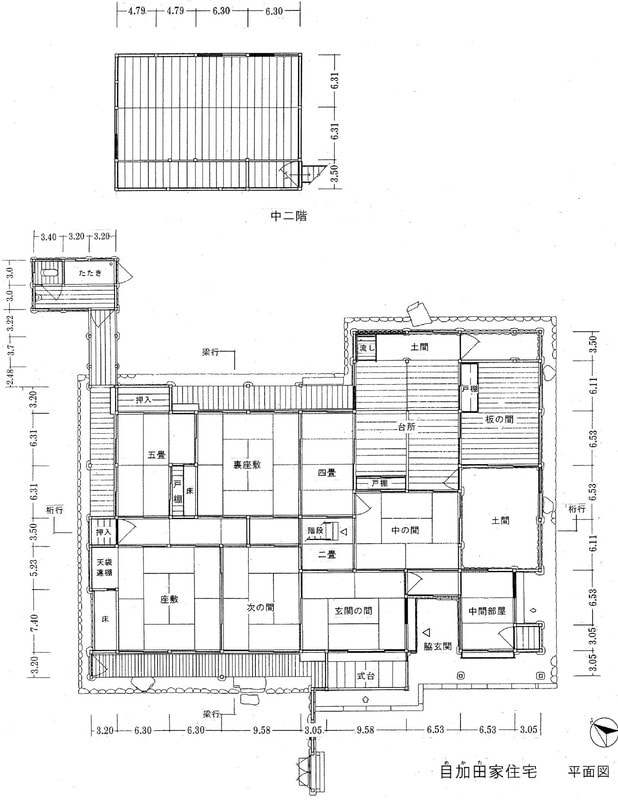

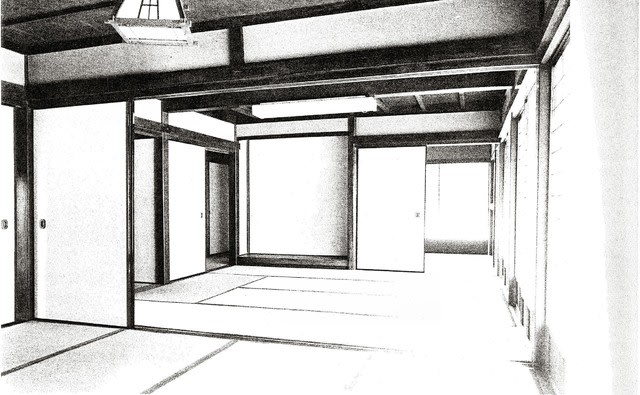

だが、多少でも小高いからと言って、それで水の脅威からまぬがれ得たわけではない。洪水に対しては、それでは役たたずなのである。かと言って、そこから逃げだすわけにはゆかない。そういう土地で、生き続けねばならないのである。そういうなかから生まれたのが「水塚」というやりかたである。生活してゆくのに最低限必要な物資・家財を水害から守り確保すべく、屋敷の一画に土盛りをして小山を築き、その上に倉を建てておき、万一に備えるのである。この小山には、多分水流による破壊を防ぐためだろう、樹木が密に植えられており、しっかりしたものでは、足元を石垣で固めてある。石など手近かにころがっているような場所ではないから、どこか遠方から運んできたはずで、その点から考えると、石垣で固めたのはより近年になってからだろう。こういう小山を「水塚」というらしい。屋敷の中央に主屋が南面して建ち、水塚は大体その西側にある。なかには屋敷全体を土盛りした家もあるが、それは少なく、ほとんどの場合、主屋は原地盤の上に建ち(原地盤に30cmほどの盛土はしてある)、水塚との比高は2~3m、つまりおよそ一階分ある。だから、遠望すると、水塚の上に建つ倉の屋根の方が主屋のそれを越えてそびえている。倉といってもそんなに大きいものではないし、また土蔵のようなつくりではなく木造のままだから、やぐらのようにも見える。水塚をとり囲む樹木がうっそうと茂って、全体の背景となっている。

主屋は、大体がこじんまりとした平面で、やたらと拡がるということはなく、その代り、屋根裏も使える中二階~二階建となっている例が多い。屋根裏といってもちゃんとした窓が開いている。養蚕をしていた農家にもこういう例があるけれども、この場合もそうなのだろうか、まわりに桑畑がたくさんあったようにも見えず、私には、このやりかたも水害と関係があるのではないかと思えてならなかった(少しばかり水がつく程度の洪水ならば、それで一時しのぎができそうである。)。

あとになって気がついたのだが、屋敷地のなかで、水塚を西側に設定するというのも、ことによると、水害を考慮した結果のやりかたなのかもしれない。ここの場合、西側はすなわち川の流れ(したがって洪水のときの流れ)の水上にあたる。そこにおかれた水塚は、その上に建つ倉を守ると同時に、その水下側にある主屋への水流を緩和する防波堤の役割ももっていそうに思えるからである。他の土地の例も調べてみなければ分らないが、ただ単純に西側に置いたわけではなさそうである(西側はまた、冬期の赤城下しが吹きおりてくる側でもある)。

このような水への処しかたは、しかし、一朝一夕にして生まれたものではない。おそらく、何度も水に流され、それでもなおその土地にしがみつかざるを得ない、そういう生活を何代も積み重ねてゆくうちに獲得したやりかたなのである。

いずれにしろ、この土地での暮しかたを決的づけていたもの、そしてまた、家一軒を作るにあたっての決定的な「必然」・「動機」となったもの、というのは、まさに、この地で住む以上はいかんともしがたく対面せざるを得ないところの洪水への対処のしかたであったと言ってよいだろう。

いまでは、この土地を洪水がおそうということも聞かなくなった。利根川の堤防は昔の3倍の高さになったと言い、低湿地では機械による排水が行われ、もう昔のような心配をしなくてもよさそうに見える。あたりには、都会と同じような家々が、低地もものともせず、建ちはじめている。彼らの家づくりは、既に、水に対するのとは別の「必然」・「動機」に拠っているらしい。いったいそれは何なのだろうか。

考えてみると、いま、多くのもの作りの場面で、なにゆえにそういう結果でなければならないか、という「必然」をつめることが少なくなりつつあるのではなかろうか。「動機」が「必然」とかかわりないところで発生しているのである。

水塚のある家―1 館林市赤生田(あこうだ)

主屋は平屋、中二階がある。左手の建物が水塚の上の倉

水塚へ上る階段

水塚へ上る階段

水塚のある家―2 北川辺町曽根

主屋は二階建

あとがき

〇コシヒカリの刈り入れが始まっている。このあたりの稲は8割がたがコシヒカリだそうである。ことしは九月の初めに突風が吹き(これは極めてものすごく、組立て中の鉄骨造の体育館が倒壊したほどであった)腰の弱い品種のコシヒカリはほとんど寝てしまい、おまけにそのあと長雨が続いたので芽の出たものもあるとのこと、困っている農家が多いそうである。それでも、遠くからながめるかぎり、水田は黄金色に染まり、豊かな田園風景に見える。昔は8割がたを一品種で作るということはなかったようである。コシヒカリに集中するのは、それがおいしいからなのはもちろんだが、それよりもなによりも、高い値で売れるからのようである。いま、稲もまた換金作物なのである。その昔、水塚に拠って暮しをたてていた農民がこれを知ったら、びっくりするにちがいない。

〇台風10号が過ぎ、秋の空か拡がるようになった。ことしは台風の数は少ないにも拘らず、やたらと水害があったような気がする。とりわけ甲州・信州がひどくやられているようだ。そういえば、ここ数年、甲信地方は毎度のように被害に遭っているように思う。異常に雨が降ったからなのだろうか。しかし、これまでにこの程度の雨が降らなかったわけはあるまい。治水の計画だって、その程度のことは計算ずみだろう。そうだとすると、別の原因があるはずだ。一つ想像できるのは、開発が山の奥まで進んだことだ。たとえば甲州のぶどう園。いまではかなりの急斜面も、立木を伐りとりぶどう園となる。ぶどうは、極端な場合には10m角の土地に1本のぶどうの樹だけで栽培できる。樹木の密度は極端に小さくなる。結果は明らかであろう。降った雨は直ちに急斜面を流れ下るのである。川にそそぐまでにタイムラグがないのである。川は一気にふくれあがる。

〇風が吹くとおけ屋がもうかる、というのは笑い話ではあるが、ものごとが連関しているという点では真実をついている。スイス以外のヨーロッパ諸国の農業のやりかたは、いま日本の農業がやりかけているのと同様に、速効を旨とする(たとえば、穀物飼料による牧畜:草地によらない)やりかたに戦後このかた切りかわっていたのだが、いまようやく、その見直しが始まっているのだそうである。耕地が荒れはてたのだという、(朝日新聞9・ 30夕刊)。

〇人間が持っている知恵というのは、もっとトータルな視界を持っていたのではなかろうか。

〇先号あとがきで、山形県西馬音内と書いてしまったが、秋田県が正しい。

〇それぞれなりのご活躍を!

1983・10・3 下山眞司

★ロマネスク美術:西ヨーロッパの主として11~12世紀に行われた中世美術をいう。(世界大百科事典 平凡社)より

ティロル城(Schloss Tyrol)の聖堂入口 1150年頃 北イタリヤ 大理石

同上左側 故人蔵「ロマネクス」より 慶友出版

「聖母子像」11・12世紀 ツューリッヒ国立美術館 木彫 「ロマネスク」より

「栄光のキリスト」1167-88 レオン(スペイン)サン・イーシドロ教会パンテオン・デ・ロス・レイエス 壁画 故人蔵「ロマネスク美術」より 学習研究社

「マティルド王妃の刺繍(部分)」1080年頃 麻地 毛糸刺繍0.5×70.34m(全体) バイユー司教区美術館

1044年4月に現れたハレーすい星を王と人々が驚く様をわずかな色糸で描いた部分。 「ロマネスク美術」より

投稿者より

この1年間迷いながらも、故人のブログに拙い編集投稿をしてまいりました。

お忙しい中、お寄り頂き、ありがとうございました。

どうぞよいお年をお迎えください。 下山 悦子

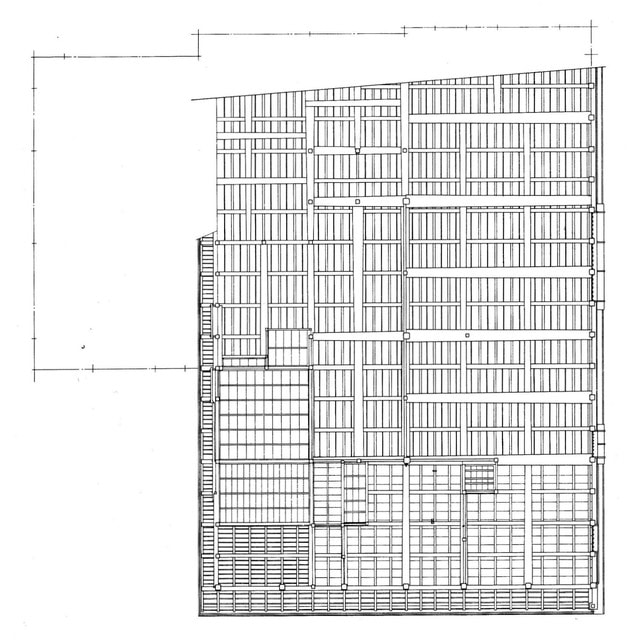

2階 見上げ図

2階 見上げ図