建物は、雨露さえしのげればよい か 1982年度「筑波通信 №12」

小学校変じて工場となる

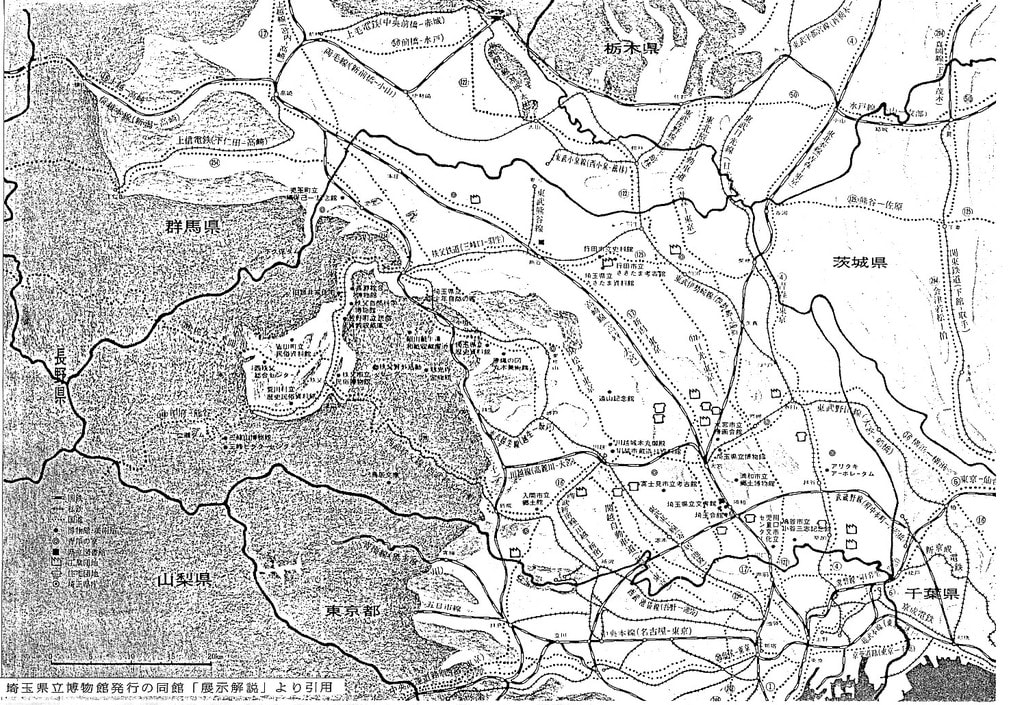

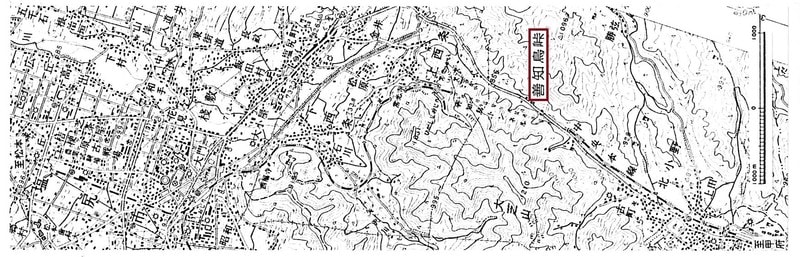

二年ほど前であったか、上州の山あいを、気のむくままに車でめぐり尋ねたことがあった。夏の終りの暑い日の昼下りではなかったかと思う。空が、都会の空とちがって、抜けるように晴れあがっていたのを覚えている。ひと休みしようかと思っていたところ、谷あいの小さな村、というより集落にさしかかった。私は小さな谷川沿いの道を下ってきたのだが、そこで、別の道が同じように別の小さな川に沿って下ってきて合わさっている。いわゆる落合と通称される所である。前方に、見るからに村の社が在ると分るこんもりと茂った木々が見え、それに隣りあって、これも見るからに小学校だと分る木造の、昔懐しい形の小さな建物が在り、校庭はいい具合に木かけとなって涼しそうだ。校庭には大人が数人いるだけで子どもの姿は見えない。きょうは日曜だったな、そう思いながら、あそこでひと休みさせてもらおうと決め、車を乗りつけた。

学校は家並みよりほんの少しだが高みに在り、別天地のように涼風がそよぎわたっていた。大人たちは麦わら帽をかぶったお年寄りたちで、ゲートボールに打ち興じていたのであった。校舎の軒先きのくつぬぎ石に腰を下しひと息入れ、あたりを見まわすと、光景は明らかに私の見知った学校そのものなのに、なんとなく学校らしくないにおいがある。これも昔の学校でよく見かけた石づくりの門柱にかかっている表札をあらためて見なおすと、なんとここは学校ではなく工場であった。〇〇縫製工場。つまりいわゆる既製服を仕立てる工場である。しかし、どうもふにおちない。もう一度あたりを検分しなおして合点がいった。ここは、元小学校、いま縫製工場なのだ。工場の表札の下に、門柱に埋めこまれた〇〇小学校という表札がかくれていた。おそらく、学校・分校の統廃合策の結果(戦後の一時期、地方行政の合理化策の一環として盛んに行われた)廃校となったのだと思われる。この近くのどこかにコンクリートのかたまりみたいな新しい近代的な学校が建てられ、子ども達は合理化に協力していままでに倍する距離を通学しているにちがいない。この工場は、いわばその跡地利用なのだ。村の婦人が子どもに代ってここへ通い、多分自分たちは手に通すこともない服などを仕立てているのである。都会でもてはやされるいわゆるブランド品の多くは、こういうような地方の小さな工場で生産されるものが多いのだそうである。それにしても、学校の校舎をほとんど改造もせずに縫製工場に転用するとは、なかなかの知恵者がいたものである。工場といっても、裁断のできる広さとミシンなどが置ければいいのだからたしかに十分用が足りる。仮に新規に工場をつくるとしても、この建物と同じように、大きな室がいくつか用意されていればこと足りる。そして、元の校庭は、工場としてはそれほど利用の途があるわけでもないから、村の人たちの利用にまかせ、お年寄りたちがゲームに熱中していたわけなのである。

しかし、そこが私の予想に反し学校ではなく工場であったことは、私のなかに、かなり強い異和感とでも言うべきもの(ふにおちないこと)をわきおこらせた。

それらしい建物

いったい、谷沿いの道を下りながら前方に見えだした建物を見て、直ちに私が「あれは学校だ」と思った(思いこんだ)のは何故だったのだろうか。

一つその理由として考えられるのは(そして通常一般的に考えられそうなことでもあるのだが)、私が前方に認めた「建物の形」が、見るからに「学校らしい形」をしていたからだ、というものである。

たしかに、私たちは町なかを歩いていたり、車窓から移りゆく外の景色をながめているようなとき、ある建物が目に入ると、大体その用途・建物の種類(学校だとか役場だとか病院だとか・・・・)を推定することができるように思えるし、あるいはまた初めて訪れた町で、ある(用途の)建物を探すようなとき、私たちは知らず知らずのうちに「それらしき建物」を目で追っているようにも思える。これはなにも私のような建築に係わりをもつ職業の者にだけある習性なのではなく、普通の人たちでも同じだろう。実際、晋通の人たちも、ある用途の建物に対して「それらしい形」「それらしいつくり」をあらかじめ頭のなかに描いているのではないか、そう思えるような場面にぶつかることもしばしばある。

たとえば、このごろはそれほど目にはしなくなったけれども、ある建物が新築されたことを紹介する新聞記事などで、「ホテルのような」〇〇という形容が使われることがよくあった(いまでも地方新聞などでは見かけることがある)。ちょっと見に、いままでのその種の建物らしくなく豪華である、などという場合の形容に使われるのである。使う人はそれほど深い考えがあってその形容句を使ったわけでもないだろうが、その根には、(たとえば)「建物で豪華なのはホテルである」という認識と、「その種の建物というのは本来かくかくしかじかのものだ」という認識(しかしいま目の前にしている新しい建物はその認識にあてはまらない)が在るからだと見なしてよいだろう。私自身が係わった建物でも、「学校らしくない」学校を形容するのに、「鶏小屋のような」とか「工場のような」とか言われたことがある。おそらくこの場合は、その場の場景描写の形容のためはもとより、そこでなされている教育が質の一定のブロイラーや画一的製品を大量に生産しているという皮肉がこめられているわけでもなく、まったく単純に日ごろ見慣れていた鶏小屋や工場の建物の形に似ている、という意昧が強いだろう。最近係わった上州・妙義山ろくに建った住宅の場合には、それがちょうど妙義山への道路に面していたからなのだろうが、工事中、通りすがりのドライバーが、なんだドライブ・インじゃないの、とか、いつ開業するのか、とかしょっちゅう大工さんたちに尋ねたそうである。なるほどね、と思いつつもやはり苦笑せざるを得なかった。住宅だと判ると大抵がっかりするのだという。よほどドライブ・インらしく見えたにちがいない。 こういった例をいろいろ思い浮べていると、ますますその建物(の用途)なりの、たとえば「学校の形」「ドライブ・インの形」というものがあるのではないか、と考えたくなってもおかしくないように思われる。

だが、私たちはほんとうに建物をその形によって、それだけによって判別しているのだろうか。

場ちがいということ:場景の判別

私たちは、私たちの経験を通して(だろうが)、学校だとか工場というものについて、一定の知見を持っている。これは確かなことである。そういった「ことば」を目にしたり耳にするだけでも自分の知っている工場や学校の姿を頭のなかに描くことができることが、それを証明している。しかしそのとき、私が頭のなかに描くものは、学校、工場という建物そのものの形だけであろうか。

そこのところをもう一度考えなおしてみると、そういった「ことば」によって私たちが頭に想い描いている(あるいは、そういった「ことば」に託している)ものは、決してその建物そのものだけではなく、むしろその建物自体を合んだある場景の姿なのだ、ということに気がつくはずである。つまり、「工場」[学校]ということばによって、私たちは、ある場景のなかにある工場や学校(の建物)を直ちに頭のなかに描いているということである。けれども、ここで場景と書いたが、それは決してある具体的なそれとは限らない。ある具体的な特定の場景が頭のなかに浮びあがらないわけではないが、むしろそういったことばによって具体的に特定し得るいろいろな個々の場面の場景を越えた、それら個々の例を統べるそのことばに最も相応しい(と思われる)場景を描いているのである。その意味では、場景というよりも情景と書く方がより適切なのかもしれない。私たちは日常的に実に多種多様な場面に遭遇するわけなのだが、私たちはそれらの場面の場景を(便宜的に)括り分ける。それにそれぞれある名前をつける。その一つとして「工場」や「学校」ということばがあるのだから、逆に言うならば、ここで「個々の例を統べる場景:情景」と書いたことは、「工場」とか「学校」ということばに(私が)託している概念の姿だと言ってよいだろう。

そして、更に詰めて考えてみるならば、ある建物を、それが工場であるとか学校であるとする(私たちの)判別は、たしかにその建物の形自体によることもないわけではないが、むしろ、そのある建物が在るその背景をも含んだある光景:先のことばで言えば場景(あるいは情景)そのものによることがより大きいのではないかと思われる。

だが、この光景あるいは場景・情景というものは、建物のような物として固定し得るものではないから、それをことばによって示すとなると、どうしても(便宜上)ことばとして置き換えることの容易な固定できる物:建物が前面にしゃしゃりでてくるのである。そして、実はその物に対応していることばに、その係わる諸々の場景:情景をも付託されていたのだということが、とかく忘れ去られるのである。その結果、私たちはもともと固定できる物だけを見ているのだ、あるいは、ことばというものはある物的に限定できる対象に対応しているのだ、というような誤解が生じるのではなかろうか。

七面倒な言いかたはやめよう。要するに私たちは、工場、学校という判別を、場景をもって察しているのだ、ということだ。私たちが(あらかじめ)工場や学校ということばで知っているものは(言いかたを変えれば、私たちが経験を通じて身につけている知見というものは)、それぞれの用途の建物(すなわち、それぞれの建物での人々の生活に他ならないのだが)の持つ特有の場景:情景なのである。もっとくだいて言うならば、私たちはたちどころにそれなりのふんいきを察知しているのだ、いうことである。

たとえば、木造の切妻屋根の長屋状の建物というのは、一昔まえなら学校・工場・兵舎・病院・・・・といったようにいろいろな用途の建物としていたるところで見られたものである。だからといって、建物の形が同様であるゆえに、それらの用途の判別が私たちにまったくできなかったかというと、そんなことはなかった。その建物のまわりにただようふんいきによって、私たちにはたちどころに、これは学校、これは工場、といった具合に見分けがついた。場景によって察しがついたのである。

現代の建物ではどうか。たとえば鉄筋コンクリート造のビジネスホテルと独身者寮。これは大抵形としてよく似ている。かといって私たちがそれを見まちがえることはまずない。ある繁華な駅前に、そういう形の建物があったとしよう。人は決してそれを独身者寮とは見ないはずである。なぜなら、そのようなことはまったく場ちがいだと思うからである。つまり、それぞれがあるべき場を知っているから場ちがいだと思うのだ。

以上書いてきたように、ある建物を見て私たちがそれを〇〇だと判別するのは、どうやらその建物の在る場景によるのであるらしいということが分ってきた。

ところで、先に例として挙げた木造の切妻屋根の長屋を見て、それを個人の住宅と見ることはあるだろうか、あるいは、あの独身者寮的建物を見て、幼稚園だと判別することはあるだろうか。そのようなことはまずあるまい。前者においては長屋の住居と見ることはあっても個人の住居とは見るわけはなく、後者にあっては、ことによると、倉庫や工場かもしれないと思うことはあっても、決して幼稚園とは思わないのである。これはどういうことか。これがすなわち、先に、「(建物の用途の判別は)その建物自体によることもないわけではない」と書いたそのなかみに他ならない。つまり、私たちはある建物の姿格好:つくりを見て、そういった建物において展開し得る生活(の場面)を、おそらくそれも私たちの経験を通してであろうが、知っているからなのである。すなわち、私たちは私たちの生活の各場面のありよう、(生活の)場面の場景を十全に知っているものだから、ある建物を見ると、たちどころにそこであり得る場面を思い描いてみることができるのである。

いま、私たちの生活の各場面の場景は・・・・という言いかたをしたけれども、この各場面は具体的に物的にその境い目を明示できるわけではない。その場面を何らかの名前をつけて呼ぶことはできても、その名前に対してある概念がいわば物的に限定あるいは固定されて対応しているのではない。

しかし、そういう性格を帯びている私たちの生活のある場面の場景の一部に限ってそれを物的に限定してみることは、できないことではない。そして、その物的に限定し得たものを、私たちは「建物」と呼んでいるのではないだろうか。建物は、私たちのある生活の場面の場景の、そのまたほんの一部を物的に固定してみたにすぎないのであり、当然そこだけがそのある生活の場面の全てではない。「学校の建物」が学校(という生活)の場面となる全てではない、ということである。

こう考えるならば、ある建物を見て私たちがそれを〇〇だと判別するのはその場景による、という言いかたに全て含まれてしまうと言ってもよいだろう。

また七面倒くさくなってきたから、ここでいままでのことをまとめてみよう。

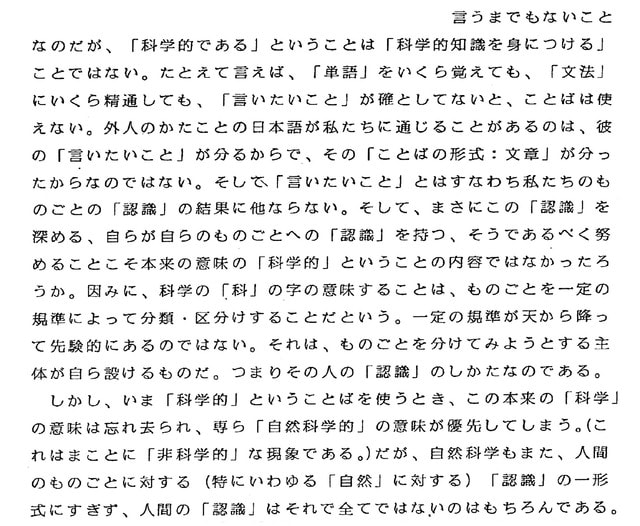

私の前方にある形をした建物が見えてきた。それからあと、私が「あれは〇〇だ」と判別するまでの過程を図式的に言うと、およそ次のようになる。すなわちまず、そういう姿格好の建物において展開し得ると思われる(それを場面とし得ると思われる)生活の全て(と言っても、その「全て」は私の経験と経験に基づく類推との積み重ねによる全てにすぎず、従って相対的なものなのだが)を頭のなかに拡げてみる。次いでその建物を含むある場景全体を見て、そこを場面として成立し得る(そこで行い得る)生活を、先に拡げておいた生活群のなかから選びだす。そして「あれは〇〇だ」あるいは「あれは〇〇か〇〇だ」あるいはまた「あれは〇〇のような類の(用途の)建物だ」との判断をくだすこととなる。もちろんこれはあくまでも図式的に示してみたにすぎず、もとより私たちがこのようなまるでコンピュータにかける手続きのような手順でことを進めているわけでもない。ここまでの判断を、(普通の人なら)瞬時にしてやってしまう。そしてまた、ある場景においてあり得る生活の全てを拡げてみる、というとき、その「あり得る」との判断は、たとえば学校教育によって教えられたものではなく(また教えられるような類のものでもなく)、まさに、私たちそれぞれの経験によるのだ、としか言いようがないだろう。つまるところ、その根本的な判断は、私たちそれぞれの「感性」の所業なのである。

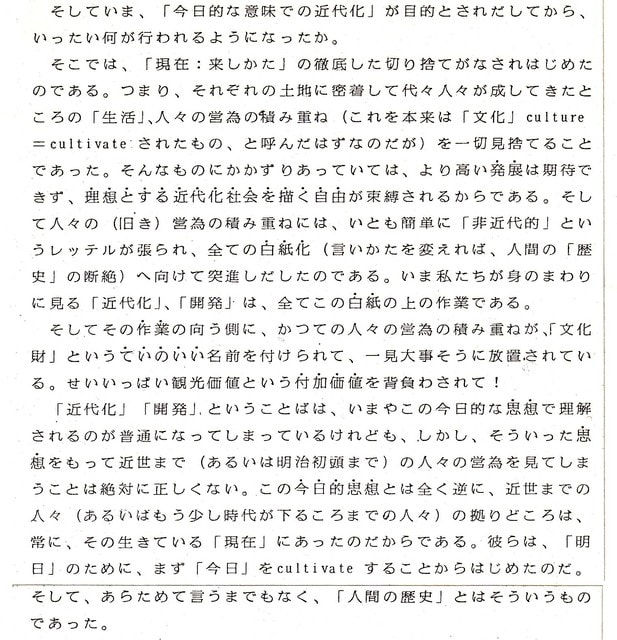

私たちそれぞれの[感性]に判断が委ねられている。などと言うと、いま大抵の場合、ひんしゅくをかうことになっている。それでは個人の主観的判断ではないか、客観性に欠ける、と。この見かたが誤りであることについては、いままでもときおり書いてはきたが、いずれそれ専業に書いてみたい。いずれにしろ、現代というのは、私たちそれぞれの「感性」に自信をもたなくなった時代、私たちそれぞれの「経験」をもないがしろにしたがる時代であると私には思える。考えてみれば、私たちの「経験」は、私たちがそれを意識しているかはどうかは別として、私たちそれぞれの「感性」に拠っているのである。

かくして、私があの元小学校・現縫製工場で感じ異和感も、そしてあの妙義山ろくの住宅に対してのドライバーたちの誤解も、無事(理屈の上で)説明がつく。(理屈を言うまでもなく明らかなことなのだが。)

要するに、前者においては、それが工場であるということが、(私の経験によれば)その場景にそぐわない、つまり場ちがいである、との思いを私に抱かせたからに他ならない。なるほどたしかに、あの建物自体は部分的場景としては縫製工場のそれにもなり得るかもしれないが、その建物を含んだ全場景は、決して工場の場面にはなり得ないと(私には)思えたのである。あの場所には工場は似あわない、ということだ。そして、逆な言いかたをすれば、あの建物を工場に転用した知恵者は、建物だけを見て、その建物の在る場景に対しては目がゆかなかったのであり、従って、そういう建物であるならば、それがどのような場所に在ろうが一切構わず工場にする、という考えが根底にあったと見なしてよいだろう。その意味では、この知恵者は、はなはだ近代的な思考法の持ち主であったと言うべきなのかもしれない。なぜなら、近代的な建物では、まずそのほとんど全てにおいて、建物だけが考えられているからである。

後者のドライバーたちの場合は、その誤解はむしろはなはだ好感のもてる素朴な誤解であるように私には思える。その建物は切妻瓦屋根の平家建で、れんがを多用し、その玄関先がかなり広くとってある。建物だけを限って見れば、住宅ともドライブ・インとも、はたまたちょっと気のきいたモーテルと見てもおかしくはない。ドライバーたちがそういった可能性のなかからドライブ・インを選択したのは、彼らの進行方向に観光対象としての妙義山がでんと構えていたからである。つまり、その建物を含んだ場景が(彼らの立場からすると)彼らをしてドライブ・インと判断させたのである。彼らにとってその判断はまことに真実そのものだったのだが、しかし事実はちがっていて、そして彼らはがっかりした、というわけなのだ。そういう意味では、彼らの判断は(従って、そういう判断を彼らにさせた彼らの「感性」は)素直にして健全なものだったと言うべきなのかもしれない。

生活の場面と場景:建物は「生活」を容れる「器」か

筑波に住むようになってから、いわゆる田舎の風景により強く魅かれるようになった気がする。以前からきらいではなかったのだが、ここを拠点にしてあちこち動きまわるとき、そういう風景を見ないで済ますわけにはゆかない、そういう環境にいるせいなのか、自分でそんなことを言うのもおこがましいのだが、そういう風景を見る目が肥えてきたようで、それとともに魅かれかたもまた強くなってきたらしい。もちろんここで私が風景と言っているのは、単に絵にかいてきれいな風景というような意味のそれではなく、この文で使ってきた場景ということばの方が適切なのかもしれない。いずれにしろ、私か忘れかけていたいろいろなことをあらためて考えさせてくれるきっかけをそれは私に与えてくれ、それが多分また私を強く魅きつけるのだろうと思う。

そういう経験を通して最近つくづく思うのは、都会や新興の開発地で見かける建物には、どうしてああも多種多様な形があるのだろうか、ということである。

住居をひとつ例にしてみても、そこで見かけるものは、まずことごとく異なった形をしていると言ってよいだろう。それはなにも個人の住居に限らず、このごろでは、これまでほほ画一的であった公営の集合住宅までもがそうなりだした。私の住む研究学園都市の公務員住宅など、実にもう数えきれないくらいの形があり、当然その形に応じて一戸の室割りも異なってくるのだけれども、なぜそのように異ならなければならないのか、その必然性は私にも皆目分らない。それにもまして最近の公営住宅では、傾斜した屋根にして、瓦をのせ、でこぼこを設け、あるいはジグザグぎくしゃくさせる、といったようなつくりのものが増えてきた。おかけで、形はますます多種多様にしてまた複雑(そして怪奇)となる。

これは、これまでの画一的なつくりかたへの反省の上にたち、形やその建物の外側にできる場所の単調さを救い、一戸一戸に個性とプライバシイを与え、コミュニティを形成させ易くし、それにより人間味のある居住環境をつくりだすべく、地域の伝統をも踏まえて考えだされた、のだそうで、いまやお上のお墨付ももらい全国的に流行りつつあるらしい。

しかし、多分もうこれに類似したやりかたの住宅群はあちこちで見られるようになっているから、機会があったらのぞいてみてほしい。そこで私たちの目に入ってくるものは、あたかも私たちの目を傷つけんばかりに、これでもかこれでもかと次々にとびこんでくる建物の角々だ。それぞれに競って見えたがる複雑な形をした物たちは、まるでそれを目的としているかのように私たちのなかに、どうしようもないほどのいらだたしさだけを積みあげてくれる。そして、そういう場景が、つきることなく単調に続くのである。その意味では画一的でさえある。これはもう個性とか人間味とか言う以前の問題である。そしてそういう場景は、少なくとも私の「感性」に拠れば、決して人の住まいの場景とはなりがたく、もしも自由に意のままに住まいの場面を選ぶことができるのならば、私はこれを選はないだろう。こういうような場景にはいったい何がふさわしいのかいろいろ考えてみたけれども、遊園地のビックリハウスぐらいしか思い浮かばない。だが、こういう場景を、自由に意のままに選ぶことのできない世のなかであることをよいことに、住まいの場景とするというのである。暴挙である。おそろしいことである。これが反省の結果ならは、その反省自体を疑いたくなる。そして、それにもましておそろしいのは、こういうやりかたが、これまた画一的に全国的に押しすすめられつつあることだ。こういうやりかたの住宅群は、学園都市のまわりにも現われだしている。

学園都市のへり(もとからの村や町との境)を歩いていると、学園都市内に建つ、いま書いたような住宅群をはじめとする近代的な建物を遠望することができる。目を反対側に向ければ、そこには、いまは大きく変りつつあるがそれでも昔ながらの面影を残すもとからの村々のたたずまいを見ることができる。つまり、そこにたつと、近代的なるものと旧いものとを、同時に対比しながらながめることができるわけである。

私はそこから、あの近代的、先進的な都市の建物群を見ていて、いつもふと思う。あの建物群は、たとえばあの住宅群は、たしかに住宅以外のなにものでもないが、どれもみな、住宅でしかないな、しかも、あるきわめて限定されたパターンでしか対応できないな、ことによると一代限りだな、と。そこで目にする場景には、私に、あれもあり得る、こうもあり得る・・・・と、いろいろな(生活の)場面を思いおこさせるようなところがなにもない。ある場面だけ、それしかないのである。そこに物的に設定されてしまっている場景は、ある限定された生活の場面にしか対応できないのである。逆に言えば、ある限定した生活の場面を物的な場景により固定している、ということに他ならない。あの住宅群のなかに立ち入って私が感じるいらだたしさは、多分、この第三者の手により設定されてしまった生活の場面に自らをはめこまなければならない息苦しさからくるものなのだろう。私は、手とり足とりされて、第三者の意のままに(自らの意のままにではなく)動かないと、十全にそこでは暮せない。もちろん(やむを得ず)そこに住みつけば慣れるだろう。しかしそれは、場景を見ての私の判断によるのではなく、いろいろな苦き経験の結果身についてしまった言わば条件反射的行動にすぎないのである。

おそらくこのようなことを書くと、建物を建てる以上、そこで行われる生活の場面を限定せざるを得ないではないか、と言われるかもしれない。実際、いま普通に、建物というのは生活を容れる器である、という考えかたが強いから、それに従えば、器に容れるもの、つまり生活が限定されなければ器自体をどのようにしたらよいかが決らない、と考えてもおかしくない。そして、近代的な建物は、なにも住宅に限らず、そのほとんどがこの考えかたに則ってつくられてきた。その意味では、先に書いた、住宅が住宅でしかないというのは、そういう考えかたの当然の帰結であって、むしろ模範的解答なのだといってよい。そしてその延長上に、建物はその建物の用途なりという意味での「らしい」形が生まれ、つまるところ、建物の用途(建物名称)別に別の形があって当然ということになる。容れるものが異なるのだから、それをおさめる器が異なってきて当然である、という論理そのものには一点の非のうちどころもないから、だれもがそれをうのみにしてしまう。だれもが、たとえば、図書館活動は図書館という独自の建物を必要とする、あるいはそのあげくのはてに、図書館という建物がないとよい図書館活動は期待できない、などと思いこみ、更にそのはてには、(よい)図書館(の建物)をつくることが図書館活動であるかのようにさえ思うようになる。ここに示したさいはての現象が、いま各地で盛んな文化施設づくりに現われている。

どうしてだれも、この論理の前提に疑いの目を向けないのか、私には不思議でならない。

建物の使い分け

さて、ひるがえって旧くからある村々の方を見てみよう。その光景はいま見てきたあの近代的な建物がおりなすにぎやかなそれに比べて、ため息がでるほど静かで単純だ。同じような屋根、同じような形の建物、同じような森‥‥、ある意味では画一的だと言ってもよい。そのなかできわだって形の違いを見せているのは、新興成金の家ぐらいのものだ。これが以前「蔵のはなし」(1981年12月)で紹介したような村であったならば、そのようなことさえないだろう。あのとき、その村では蔵がとりわけ目立ったと書いたけれども、その目立ちかた(というより私の関心をひかせたもの)は、この新興成金の家のような形の主張によるものではなかった。そこでは、蔵とてもどれも同じ形同じ屋根であった。

だからといって、そこで私が目にしているのが、単調で個性がなく画一的な場景であるかというと、既に「十人十色」のはなし(1982年4月)のときに書いたように、そのようなことはない。むしろ、そこで私が目にする場景は、先に書いた近代的なそれとは違い、私にいろいろな生活の場面の可能性を想起させてくれるという意味で、非常に豊かな示唆に富んでいる。そこにあり得る(あって然るべき)生活の場面はこれこれである、というが如き限定・固定はそこにはない。近代的な建物の多くがそうであるように、その用意された器にのみ適合した生活:だれかの手になる「期待される生活像」に我と我が身をあてはめる必要はない。

そして、よく考えてみると、少なくともある時代までは、村々でも町々でも、たとえは大人たちの寄り合いのための建物も子どもたちに読み書きを教えるための場も、とりたててそれぞれなりの別の形をした建物であったわけではなく、同じ形の建物で済まされていたはずである。更にさかのぼれば、社でさえ普通の家の形をしていた。つまり、同じ形の建物が、異なる用途に使われていたのである。

それでは、その用途、すなわち使い分けは何に拠っていたのだろうか。明らかにそれは、その(同じ形の)建物の在る場景に拠っていたのである。おかれる場景により、そこであり得る生活の場面が異なることを人々は知っていた。だから逆に、ある生活の場面のために、ある場所を選び、建物は同じ形で済ましていたのである。彼らは場ちがいということを知っていた。彼らなら、社のわきの元小学校を工場として使い分けようなどとは思わなかったにちがいない。そして、もしも既存の場景のなかに、自分が求めている生活の場面が展開し得る場景が見出せなければ、彼らは既存の場景に手を加え、それに相応しい新たな場景にしてしまうことさえいとわなかった。「屋敷」の造成などはたとえばそのよい例だろう。しかし、そこに建つ家は、まわりにあるのと変らない同じ形の建物なのである。

さて、私は近代的な風景と旧式な風景とを、幸か不幸か同時に見わたせる学園都市のへりにたち、いろいろ考えてきたのであるが、どう考えても私には、この旧式なやりかたの方が理にかなっている(つまり合理的である)ように思えるのである。ところが、その線で考えをつめてゆくと、実はその先に(既にある程度は見えているのだが)ある意味では私自身驚くような、とんでもないある一つの言いかたが見えてくる。すなわち、「(そうであるならば)建物は、雨露さえしのげればよい」のではなかろうか、と。

(「筑波通信№12」後半へ続きます。)