[記述追加:8月14日9.25AM、15日8.00AM]

先回、日本の住宅の低寿命化は、その工法もさることながら、経済政策そのもの、簡単に言えば税制に大きな原因があると書いた。そればかりではない。日本では、居住環境の劣悪化を促進するがごとき政策が次々と打ち出されてきた。そして、その根本を是正することなく、「景観法」なる不可思議な法律で、居住環境の景観が「回復できる」というお粗末な発想。

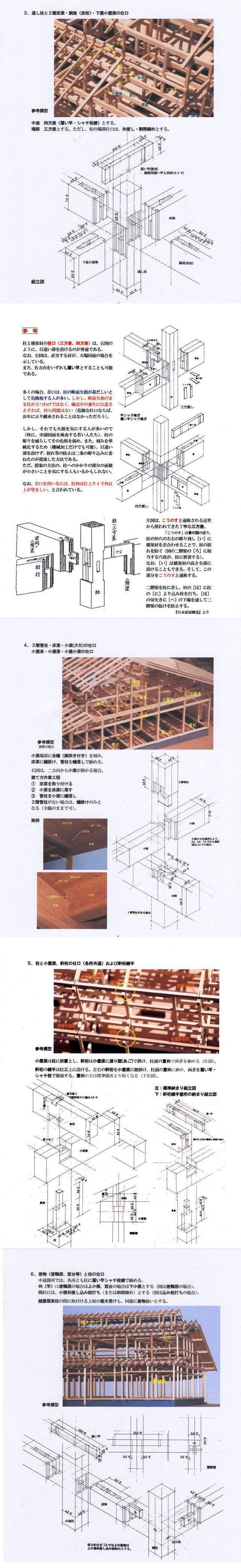

上掲の地図は、東京西部の1955年(昭和30年)頃と1987年(昭和62年)頃の国土地理院発行の地図(「地図で見る東京の変遷」国土地理院発行より部分を転載)。なお、上掲の地図は、短辺の長さが、およそ12.5kmである。

東京駅から中央線に乗ると、窓の外には、終点の高尾はおろか、最近では大月あたりまで、余程の山地を除き、延々と切れ目なく密集した家並が続く。これが西欧ならば、ものの30分も乗れば、窓の外には緑濃い田園が広がりだすのが普通ではないだろうか。かつてケンブリッヂを訪ねたことがあるが、やはりそうであった。

筑波研究学園都市の計画には、そのようなイメージがあったはずだ。だから、当初の「理念」は、東京のベッドタウンとしてではなく、学園都市を中心とした独自の圏域の生成が主眼となっていた。

実際、常磐線で研究学園都市に行くとき、ロンドンからケンブリッヂに向かうのと同じ「感覚」を味わったものだ。東京に遊びに出て筑波へ帰る学生たちには、当時流行っていた「津軽海峡冬景色」の替え歌:上野発の普通列車降りたときから土浦駅は・・・:が人気だった(当時の上野駅は薄暗く、物寂しく、そして土浦駅は木造の駅舎、駅前の平屋建ての商店街?からは軍歌が流れていた:映画「米」で撮られている昭和30年代の姿とさほど変っていなかった)。

しかし、そのような「理念」はとうの昔に消え、筑波新線:通称TXの開通は、結局のところ、東京のベッドタウン化へと拍車をかけている。筑波と東京の間に広がっていた田園を消し、均質な家並に変える動きが始まった。どうしてこうも簡単に、半世紀も経たないうちに、宗旨替えをして平気なのだろうか。

かつて、成田空港をつくるときの「理由」は、羽田は新滑走路をつくることができず満杯だから・・・、であったはずだ。それが今、羽田では、国際便の発着を目指し、新滑走路の工事が着々と進んでいる。この「変心」を、誰も問わない。土地を収用された農民たち(ほとんどが戦後の開拓農民)が、これでは浮かばれまい。

昭和20年代から30年代、私が中学~高校生の時代、サラリーマンにとって、「土地は簡単に手に入るが、建物が高くてね」というのがあたりまえであった。だから、「住宅金融公庫」の創設は、家屋新築の補助が目的だったはずであるが、これもいつのまにか変質した。

上掲の昭和30年(1955年)頃の地図には、まだ「環状8号」はできていない。その予定線あたりから西側には、白い場所:田畑・山林:がかなりあるのが分る。成城学園や田園調布は、私鉄が行なった「田園のなかの住宅地」建設の典型(これは、大正~昭和初年、関西で阪急が六甲山麓で行った鉄道と宅地の並行開発:芦屋など:の関東版)である。玉川上水も御茶ノ水へ流れる神田川(これも江戸時代の江戸の上水)も、往年の風情をまだ保っていた。

しかし、その約30年後、昭和62年(1987年)頃の地図では、玉川上水は中央道に潰され(一帯住民のの鎮守の杜も潰された・・)、神田川は単なる排水路に変ってしまっている。

そしてこの頃、たしか、環状8号沿いに幅20㎞ほどのグリーンベルト構想があったはずである(調べているのだが、詳細を知るに至っていない。20という数字もうら覚えである)。

そのグリーンベルトの内側が市街化区域、そこから出るゴミの処理は、グリーンベルトの中に設ける清掃工場で処理する、つまり、グリーンと一体化した清掃工場を、という計画。清掃工場だけは「計画」どおりにつくられたから、今見ると、住宅密集地という不可思議な場所に清掃工場がある(当初の「理念」は、僅かに砧緑地の中の清掃工場に見ることができる)。

しかし、この「理念」「計画」は、「地価の上昇=地域経済の活性化」という「全国総合開発計画(第三次を《さんぜんそう》、第四次を《よんぜんそう》などと呼ぶので、知っている方も多いはず)」で消滅した。

特に、田中角栄の列島改造論の後ろ盾となり、《新産都市》などを提唱し、国土を滅茶苦茶にした張本人の立案者(当時の建設省のトップ)は、未だに健在である。こういう「変容」をいったいどのように考え、どうおとしまえをつけるのか、一度訊いてみたいものだ。

こうして、東京近郊一帯の均質な家並化が現在にまで続き、そして、サラリーマンは、「建物をつくる費用はあるが、土地が高くてねえ」、と嘆く時代に結果し、人びとは、安い土地を求め、外へ外へと出て行き、延々と家並がつづく異様な光景が広がる原因となったのである。「景観法」でそれを改善できるわけがないではないか。

はたして、この現代の日本には、「都市計画」あるいは「計画」という概念があるのだろうか。そうは到底思えない。あるのは都市計画税という税制だけではないか?江戸時代の方が、余程「計画」「理念」があった。

その意味では、日本の「近代」は、お役人の質も含め、あらゆる局面で、江戸期からの「退化」以外のなにものでもないように思えてならない。

現代日本にあるのは「金儲け」という意味での「経済観念」だけ、と言ってよいだろう。それは、容積率、建蔽率などの安易な変更によく現れているではないか。居住環境についての「理念」など、何もないと言ってよい。

ここでも近世の「近江八幡」の町(6月26日から数回触れた:

近江商人の理念および

近江商人の町・近江八幡参照)や、「地方功者」(6月9日に触れた:

地方巧者・・・・「経済」の原義参照)が、対比的に思い出されるのである。