次期衆議院議員選挙 争点とすべき 2つのこと ◎森友・加計政治関与疑惑にまみれた 指導者を続投させるべきか否か ◎成長実感ゼロのアベノミクスを 効果があると見せかける幻想に 今後も付き合うべきか否か |

9月25日(2017年)の解散を告げ、公約を掲げた「記者会見

安倍晋三「急速に少子高齢化が進むこの国が、これからも本当に成長していけるのか。この漠然とした不安にしっかりと答えを出してまいります。それは、生産性革命、そして人づくり革命であります。この2つの大改革はアベノミクス最大の勝負です。国民の皆様の支持を頂き、新しい経済政策パッケージを年内に取りまとめる考えであります」

・・・・・・・・・・

少子高齢化、緊迫する北朝鮮情勢、正に国難とも呼ぶべき事態に強いリーダーシップを発揮する。自らが先頭に立って国難に立ち向かっていく。これがトップである私の責任であり、総理大臣としての私の使命であります。苦しい選挙戦になろうとも、国民の皆様と共にこの国難を乗り越えるため、どうしても今、国民の声を聞かなければならない。そう判断いたしました。

この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります」

少子高齢化を北朝鮮情勢と共に「国難」と位置づけ、少子高齢化による労働力人口の減少がもたらす国民負担率の上昇等の様々なマイナス要因に対する国民の「漠然とした不安にしっかりと答えを出してまいります」と言い切っている。

「急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く」と受け合っている。

安倍晋三は記者会見の“国難論”と同趣旨の「政府声明」を9月28日(2017年)に出している。

安倍晋三「少子高齢化、緊迫する北朝鮮情勢。『国難』とも呼ぶべき事態に、自らが先頭に立って立ち向かっていく。国民の皆様の信任を得て、この国を守り抜く決意であります。そのために、ここに衆議院の解散を断行し、国民の信を問うことといたしました」

少子高齢化と北朝鮮情勢が喫緊・急迫の「国難」であることを国民に強く印象づけて、安倍晋三の手によるその解決の絶対必要性を深く認識させることで投票先を安倍自民党に向けようという魂胆なのだろう。

但し少子高齢化は自民党政治の無策が傷口を広げて現在の“国難”に至らしめたことを忘れてはならない。自分たちが傷口を広げて、「国難だ、国難だ」と騒いで、それを克服しますと自分たちの政策の保証を取り付けようとすることも自慢することも、自分でマッチで火を付けて自分でポンプで消して何らかの利益を得る自作自演自己利益のマッチポンプに当たる。

5年かそこら前にブログに書いたことだが、12年前の少子高齢化について書いた2005年の記事をここに引用してみる。少子高齢化に関わるキーワードには文飾を施した。

| 「人口減 産めぬ現実」(朝日新聞/2005年12月23日 朝刊) 「明治以来人口が増え続けてきて日本社会が、大きな転換点を迎えた。厚生労働省の推計で05年に生まれた子供の数が死亡者を1万人下回り、政府の推計より1年早く人口の自然減が始まった。子供が生まれにくくなったのは、将来への不安や経済的な負担などが理由だ。だが、30年前から、日本がいずれ少子化によって人口維持ができなくなることは分かっていた。それなのになぜ効果的な対応が打ち出せなかったのだろう。 「お金がかかりすぎる」 「2人目はとても」 川崎市の会社員、中野広行さん(41)と洋子さん(39)は、一人息子の広海ちゃん(2)を認可外の保育室に預けて働く。公立保育園には2年続けて入所希望を出したが、希望者が多くてかなわなかった。「子供1人だって安心して預けて働けない。2人目なんてとても考えられない」と嘆く。 「仕事は続けたいし、子供は産みたい。妥協点が1人。少子化は問題だと思うけど、たくさん産める人が産んでね、という感じ」と都内の共働きの公務員の女性(33)は話す。 04年の合計特殊州出生率は1・29で過去最低を更新中。「晩婚・晩産化に加え、結婚したカップルが持つ子供の数が減っている」と国立社会保障・人口問題研究所の高橋重郷副所長は分析する。 年金などの制度設計の基礎になる同研究所の人口推計(中位)が置いた前提は、85年生まれの女性の6人に1人は結婚せず、結婚しても産むのは1・72人。3割の女性は一生子供を持たない。これでも「甘い」と批判されがちだ。 同研究所の02年の調査では、50歳未満の妻にとって理想の子供数は2・56人だったが、結婚期間が15~19年の妻が実際に生んだ子の平均は2・23人と格差があった。理由は「子育てや教育にお金がかかりすぎる」「育児の心理的・肉体的負担に耐えられない」など。 お金の問題は大きい。内閣府の試算では、大卒の女性が退職せずに60歳まで勤務した場合、出産により一旦退職してパートで再就職した場合に比べて、生涯年収が2億円以上多くなる(国民生活白書)。 少子化を招く背景には、経済力の低いニートやフリーターの増加もある。UFJ総研の試算では、フリーターが正社員になれないことにより経済力が伴わず、婚姻数が最大で年間11・6万組減少する。この結果、13万~26万人の子供が生まれなくなるという。 少子高齢化が急速に進行すると、社会や経済にさまざまな影響を及ぼす。人口問題研究所の推計によると、2030年には、ほぼ3人に1人が65歳以上のお年寄りだ。高齢化で、社会保障の給付は増える。厚生労働省の試算では年金・福祉・医療の社会保障給付は04年度の86兆円から25年度は152兆円になる。支え手が減れば、1人あたりの負担はさらにおもくなる。 人口減でゆとりが生まれる部分もある。内閣府がまとめた『21世紀ビジョン』では、中古住宅市場の整備を進めて、4人家族の借家1戸当たりの平均延べ面積(98年で59平方メートル)を、30年には100平方メートル以上にできるとしている。 ゆったり通勤も夢ではない。東京大などの研究は、都心の8区に通勤するサラリーマンは00年の310万人から、50年には247万人と2割減ると予測している。 若い世代への支援探る 『30年間政治は無策』 「日本が人口減少社会になっていくのは実は30年前に分かっていた。残念ながら30年間、我々の社会は有効な手段を準備できなかった」 (2005年12月)22日の閣議後の記者会見で竹中総務相はこう語った。合計特殊出生率は1970年半ば以降、人口を維持するのに必要とされる2・1を割り続けている。これが続けば自然減を迎えることは百も承知だったわけだ。 それなのになぜ有効な手を打てなかったのか。竹中氏は『要因は多岐に渡る。経済、住居、所得の環境、教育のあり方、男女参画のあり方の問題』と指摘した。 35年と半生を縛る多額の住宅ローン、仕事と子育てを両立しにくい社会、それに年金や医療などの将来不安がのしかかる・・・・。とても安心して子供を産める環境にはない。 実際の各政党の政策にも手詰まり感がある。19日の官邸での政府・与党連絡会議。公明党の冬芝幹事長は『児童手当の対象者は『(公明党が連立を組んだ)99年は約240万人だったが、今回の制度改正で約1310人まで増えた』と胸を張った。しかしその間の合計特殊出生率の低下傾向は変わらなかった。安倍官房長官は22日の記者会見で、「この政策をやれば確実に少子化に歯止めがかかるという政策はなかなかない」。総合的な対策の必要性は政治家の共通認識だ。 今後重点を置くべき方向が見えていないわけではない。猪口少子化担当相は22日の記者会見で『子育てと仕事の両立支援』と『若い子育ての世代への経済支援』を挙げた。雇用や社会保障など広範な社会の下支えをつくった上で、若い世代をどう支援するか――。 ただ、所得格差が広がる社会への不安も広がる。野党は『小さな政府』を目指す小泉改革が少子化を助長しかねないと指摘する。民主党の前原代表は22日、党本部で朝日新聞記者に「格差が生じて、子育て世代がアップアップしている。まさに小泉流が、勝ち組と負け組みを生み出しているしわ寄せが来ているのではないか」と指摘した。(君島浩) |

竹中平蔵は言っている。「日本が人口減少社会になっていくのは実は30年前に分かっていた。残念ながら30年間、我々の社会は有効な手段を準備できなかった」

「我々の社会は」ではなく、「自民党政治がその殆どを占めた日本の政治は」と言うべきだろう。

この記事から15年経過しているが、2017年9月の少子高齢化に関わる全体的状況は2005年当時の全体的状況の悪化進行形とも言うべき様相を呈している。

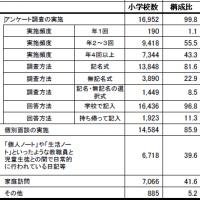

2005年合計特殊出生率1.26に対して2015年合計特殊出生率1.45と僅かに改善しているが、人口を維持するのに必要とされる2.1には及ばない。2017年9月17日発表の「総務省」の統計によると、2017年9月15日現在の65歳以上の高齢者の総人口に占める割合は27.7%で、「過去最高」となっている。それだけ少子高齢化が進んでいる。

「生涯未婚率(生涯独身率)のデータの推移と結婚しない人生」(良い家計)によると、2005年の生涯未婚率は男性16.0%、女性7.3%に対して2015年男性23.4%、女性14.1% となっていて、共に未婚率が上昇している。

この上昇は少子高齢化にもマイナスの影響を与えていくことになるが、経済格差を受けた若者の貧困化の拡大の影響が相当部分占めている。そして一度貧困に陥ると、その貧困を生涯引きずる高い確率にある。

要するに小泉自民党政権以来、格差は拡大の一途を辿っているが、そのことの証明の一つとなっている生涯未婚率の男女双方の上昇ということになる。

そして格差は未婚化と同時に出産数にも影響することになる。

人口減少社会=少子高齢化社会は「30年前に分かっていた」

2005年から30年前は1975年。「はてなキーワード」によると、この年の合計特殊出生率は1.91と2を下回っている。この下降は第2次ベビーブームの2.16となった1971年(昭和46年)を境として始まった長期的な現象だと解説している。

1975年は田中角栄を継いた三木武夫内閣の時代で、現在の第2次安倍自民党内閣まで約3年間の民主党政権を除いて約39年間は自民党政権だった。

2005年に「30年前に分かっていた」少子高齢化問題を歴代自民党政権は約39年間も手をこまねき、何ら打つ手を見い出すことができなかった。

2005年当時に官房長官だった安倍晋三は「この政策をやれば確実に少子化に歯止めがかかるという政策はなかなかない」とサジを半ば投げかけている。

その結果の現在の少子高齢化であり、「国難」だと騒いでいる。自分たちの無策が招くことになった「国難」であるにも関わらず、その無策を棚に上げて、「急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く」と請け合う。

マッチポンプもいいとこで、マッチポンプは、その意味から言って、真の解決を見い出す方法とは決してなり得ない。無策の継続性は次の無策に繋がるだけで、そのこと自体がこのことを証明する。