除夜の鐘が聞こえている。この1年が去って、また新しい年を迎える。なぜか感慨深い気持ちにさせられるひとときである。除夜の鐘は、多くの寺では108回撞かれる。なぜ108回か。この数については一般に煩悩説がよく知られている。

煩悩とは、衆生の心身をわずらわし悩ませるいっさいの妄念のこと。眼・耳・鼻・舌・身・意の六根、そのそれぞれに好・悪・平があって十八類、そのまたそれぞれに浄・染があって三十六類、この三十六類を前世・今世・来世の三世に配当して108となる。これが煩悩の数である。

このため、わが国の寺院では除夜に梵鐘を108回鳴らして煩悩解脱を祈っているのである。ちなみにこの煩悩を断じた境地が悟りである。

除夜の鐘は、中国の宋の時代に始まったもので、わが国へは鎌倉時代に禅宗とともに伝えられた。そして室町時代のころから鐘は108回撞かれるようになったという。ここで「除夜」というのは、いうまでもなく大晦日の夜のことである。日めくりの最後をとり除き新年を迎える日という意味から「除日」といい、その夜を「除夜」という。このため、除夜の鐘は大晦日に108回撞くと思われがちだが、多くの寺院では大晦日のうちに107回撞き、新年になってから最後の1回を撞く。

しかし、これとは別に年明けと同時に1番鐘を撞きはじめる寺もあるという。いわゆる「初夜の鐘」である。

これについては子規に『くだもの』と題する随筆がある。奈良東大寺近くの宿で子規が寛いでいる。そばで女中が柿をむいている。子規の柿好きはよく知られる。「やがて柿はむけた。余は其を食ふてゐると彼女は更に他の柿をむいてゐる。柿も旨い、場所もいい。余はうっとりとしてゐるとボーンといふ釣鐘の音がひとつ聞こえた。彼女は初夜が鳴るといふて尚柿をむき続けてゐる。余には此初夜といふのが非常に珍しく面白かったのである。あれはどこの鐘かと聞くと、東大寺の大釣鐘が初夜を打っているのだといふ」

ここでは初夜と書いて「そや」と読む。源氏物語にも「そやといひしかども夜もいたうふけにけり」などとある。

鐘撞きの108回はなにも除夜だけにに限らず、かっては平日の朝夕にも撞かれていたらしい。いまではまったく省かれているか、撞くとしても18打に留めるという。

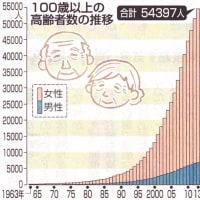

鐘を撞く棒を「撞木」というが、いま全国の寺院においてこれの自動化が急速に普及しているらしい。『全自動撞木機』一式60~100万円などという寺社向けのカタログがネット上にも出回っている。これによれば、あらかじめセットしてある時刻になると撞木が動きだす。鐘を撞く回数、間隔も自由に選べる。午前0時を107と108回目のあいだにおさめることも容易である。すでに1万3000もの寺院で実用化されているという。機械が鳴らす鐘の音では有難味も失せるという向きもあろうが、寺の後継者難や檀家の減少などで鐘を撞く作業ができなくなりつつあるというのが現状らしい。

問題が問題だけに、やがては説法までこなすロボット住職が開発されるのだろうか。