画像生成AIとしてStable DiffusionをGPUの無いPCで動かす話です。

前回まではStabilityMatrixの方を動かしていましたが、

今回はStable Diffusionの方です。

使うPCはStabilityMatrixが動いたPCで、

今年になって買った中古で¥10K未満のダイナブックなんですが、

Stable Diffusionを使い始めてたらメモリ不足になるので、

RAMを8GBから16GBに交換しました。

スペックとしては

Core i3 4100M(コア2、スレ4、2.5GHz)

RAM16GB(8GB*2)

SSD500GBに交換済。

世の中、だいたいやっている人がいるもので、

Stable Diffusionをwindowsに導入する方法そのものはネットで検索すれば、

GPUを使おうがどうしようが同じようなもので、そちらを参考にすればいいので、

導入手順の詳細は割愛します。

それを参考にして、低スペPCでひっかかったところや、

なんかうまくいかなかったところをメモとして残します。

必ずしも同じ事象になったり、同じ解決方法になるとも限りませんが、参考程度になるかな。

勿論、自己責任です。

まず、ツール類のダウンロードから始めますが、

だいたいはpython、ツール導入ではgitを前準備で入れておきます。

これまで、こういった開発系のツールはだいたいubuntuとかLinuxでやってしまうので、

あまり気にしていなかった。

windowsではeclipsくらいかな。

今回、windowsでgitを使うのは初なので、pythonとgitを入れた。

pythonはeclips入れたときに入っているはずなのだが、インストール時にパスを通すチェックを入れる必要があったので、

今回は個別にインストールした。

https://www.python.org/downloads/release/python-3106/

https://git-scm.com/downloads

インストールはだいたいデフォルトで、pythonのインストールでパスを通すチェックはした。

gitをインストールすると、デスクトップで右クリックして「その他のオプションを確認」を選択すると、

open git bash hereが選択できるようになる。

↓

選択して表示されたコマンドプロンプトでgitコマンドやpipを実行することができるようになる。

gitで以下を実行して、今回やろうとしているStableDiffusion本体のダウンロードする。

git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git

これを実行すると、デスクトップに「stable-diffusion-webui」フォルダが現れて、

ここが実行環境になるようです。

今回、デスクトップで右クリックしてプロンプトを表示してそのままgitを実行してしまったので、

デスクトップにフォルダが作られてしまったが、

ホントはCドライブ直下とかの方が良かったかもしれない。

pipは後述の「webui-user.bat」実行時にjsonmergeとかが見つからないとかのメッセージが出るので、

pip install jsonmerge

pip install xformers

をやってみた。

ただ、これだけだと状況変わらなかったので見てみると、

pipでは

Cドライブのユーザのフォルダ(userユーザだとc:¥users¥user¥かな。usersはカタカナでユーザーとかだったりしますが)

のところにある

「Appdata¥Local¥Programs¥Python¥Python310¥Lib¥site-packages」

のところに「jsonmerge」が作成されて入っただけだったので、

今回作った「stable-diffusion-webui」フォルダ配下にはなかった。

しょうがないので、「jsonmerge」のフォルダごと

今回作った「stable-diffusion-webui」の中にある

「venv¥Lib¥site-packages」の中にコピーした。

「xformers」のフォルダも同様。

これが本来のやりかたなのかはわからんが、まあ、動作した。勿論、自己責任です。

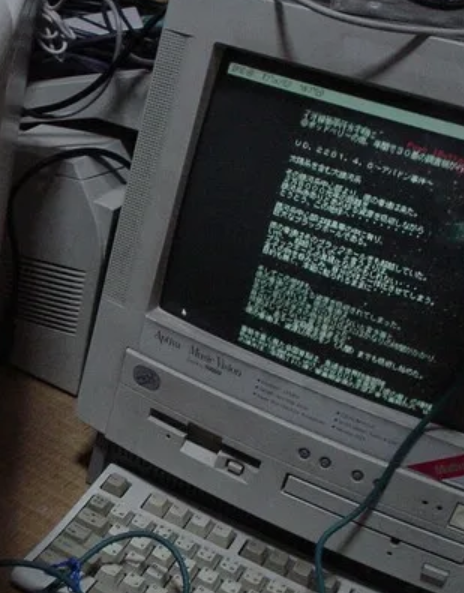

話は前後するが、

「stable-diffusion-webui」の中にある webui-user.bat

をダブルクリックして実行することになるが、

GPUが無い環境でそのままバッチを実行しても動作しないようで、

表示されるメッセージを見ると、オプションで

--use-cpu all --no-half --no-half-vae --skip-torch-cuda-test

をつけると良さそうな感じ。

試しに、「webui-user.bat」をメモ帳で開いて中身を見てみると、

「set COMMANDLINE_ARGS=」があったので、ここを

set COMMANDLINE_ARGS=--use-cpu all --no-half --no-half-vae --skip-torch-cuda-test

にして、ファイルを保存して、再度「webui-user.bat」を実行したら、ブラウザが起動した。

そのまま画像生成をしてみた。

時間はかかったが、画像生成できた。

StableDiffusionは画像から別の画像を生成することもできるし、

いろいろ試せそう。

時間がかかることがわかると、

本格的に画像生成していくなら、時間を短縮するためのコストとして

GPUを導入したいと思えるようになる。

前回まではStabilityMatrixの方を動かしていましたが、

今回はStable Diffusionの方です。

使うPCはStabilityMatrixが動いたPCで、

今年になって買った中古で¥10K未満のダイナブックなんですが、

Stable Diffusionを使い始めてたらメモリ不足になるので、

RAMを8GBから16GBに交換しました。

スペックとしては

Core i3 4100M(コア2、スレ4、2.5GHz)

RAM16GB(8GB*2)

SSD500GBに交換済。

世の中、だいたいやっている人がいるもので、

Stable Diffusionをwindowsに導入する方法そのものはネットで検索すれば、

GPUを使おうがどうしようが同じようなもので、そちらを参考にすればいいので、

導入手順の詳細は割愛します。

それを参考にして、低スペPCでひっかかったところや、

なんかうまくいかなかったところをメモとして残します。

必ずしも同じ事象になったり、同じ解決方法になるとも限りませんが、参考程度になるかな。

勿論、自己責任です。

まず、ツール類のダウンロードから始めますが、

だいたいはpython、ツール導入ではgitを前準備で入れておきます。

これまで、こういった開発系のツールはだいたいubuntuとかLinuxでやってしまうので、

あまり気にしていなかった。

windowsではeclipsくらいかな。

今回、windowsでgitを使うのは初なので、pythonとgitを入れた。

pythonはeclips入れたときに入っているはずなのだが、インストール時にパスを通すチェックを入れる必要があったので、

今回は個別にインストールした。

https://www.python.org/downloads/release/python-3106/

https://git-scm.com/downloads

インストールはだいたいデフォルトで、pythonのインストールでパスを通すチェックはした。

gitをインストールすると、デスクトップで右クリックして「その他のオプションを確認」を選択すると、

open git bash hereが選択できるようになる。

↓

選択して表示されたコマンドプロンプトでgitコマンドやpipを実行することができるようになる。

gitで以下を実行して、今回やろうとしているStableDiffusion本体のダウンロードする。

git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git

これを実行すると、デスクトップに「stable-diffusion-webui」フォルダが現れて、

ここが実行環境になるようです。

今回、デスクトップで右クリックしてプロンプトを表示してそのままgitを実行してしまったので、

デスクトップにフォルダが作られてしまったが、

ホントはCドライブ直下とかの方が良かったかもしれない。

pipは後述の「webui-user.bat」実行時にjsonmergeとかが見つからないとかのメッセージが出るので、

pip install jsonmerge

pip install xformers

をやってみた。

ただ、これだけだと状況変わらなかったので見てみると、

pipでは

Cドライブのユーザのフォルダ(userユーザだとc:¥users¥user¥かな。usersはカタカナでユーザーとかだったりしますが)

のところにある

「Appdata¥Local¥Programs¥Python¥Python310¥Lib¥site-packages」

のところに「jsonmerge」が作成されて入っただけだったので、

今回作った「stable-diffusion-webui」フォルダ配下にはなかった。

しょうがないので、「jsonmerge」のフォルダごと

今回作った「stable-diffusion-webui」の中にある

「venv¥Lib¥site-packages」の中にコピーした。

「xformers」のフォルダも同様。

これが本来のやりかたなのかはわからんが、まあ、動作した。勿論、自己責任です。

話は前後するが、

「stable-diffusion-webui」の中にある webui-user.bat

をダブルクリックして実行することになるが、

GPUが無い環境でそのままバッチを実行しても動作しないようで、

表示されるメッセージを見ると、オプションで

--use-cpu all --no-half --no-half-vae --skip-torch-cuda-test

をつけると良さそうな感じ。

試しに、「webui-user.bat」をメモ帳で開いて中身を見てみると、

「set COMMANDLINE_ARGS=」があったので、ここを

set COMMANDLINE_ARGS=--use-cpu all --no-half --no-half-vae --skip-torch-cuda-test

にして、ファイルを保存して、再度「webui-user.bat」を実行したら、ブラウザが起動した。

そのまま画像生成をしてみた。

時間はかかったが、画像生成できた。

StableDiffusionは画像から別の画像を生成することもできるし、

いろいろ試せそう。

時間がかかることがわかると、

本格的に画像生成していくなら、時間を短縮するためのコストとして

GPUを導入したいと思えるようになる。