この写真は東京の「葛飾区郷土と天文の博物館」という施設の天文展示室にある太陽望遠鏡の像を見るための投影スクリーンです。

この写真は東京の「葛飾区郷土と天文の博物館」という施設の天文展示室にある太陽望遠鏡の像を見るための投影スクリーンです。この建物の屋上には「太陽望遠鏡」という特殊な望遠鏡が設置されていて、その望遠鏡で観測した太陽の像が、鏡で反射されて、建物の中を縦に貫通する直径20センチほどの管(光ダクト)を通って、展示室まで引き込まれて投影されています。

写真の天井近くの右側から太いパイプが横に走っていますが、その像が鏡で反射されて、床面の丸いスクリーンに投影されています。

つまり、太陽の生の画像が床面にライブで投影されているのです。

また、その太陽の光は途中で分けられ、グレーティングで分光されて壁面に虹色のスペクトルを投影しています。

正面奥に見えるのが、太陽のスペクトル像です。

比較的明るい展示室でしたが、太陽像には黒点もはっきりと見えて、太陽スペクトルも結構きれいに見えて、フラウンフォーファ線もよく見えました。

比較的明るい展示室でしたが、太陽像には黒点もはっきりと見えて、太陽スペクトルも結構きれいに見えて、フラウンフォーファ線もよく見えました。この展示室では、曇りの日などはライブの太陽像ではなくて、録画されている太陽像を投影しています。

太陽望遠鏡という望遠鏡は、太陽を観測するためだけに作られている特殊な望遠鏡で、通常は反射式望遠鏡で、屋外に設置されています。

観測しないときは望遠鏡の開口部にフタが付いていて、観測のときには開きます。

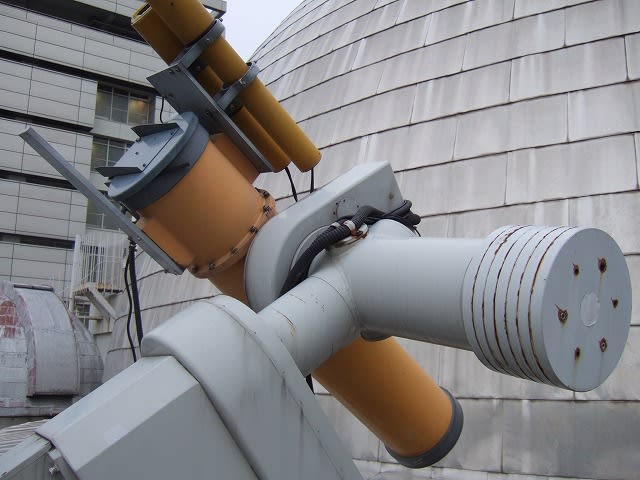

下の写真は、上記の葛飾区の施設の望遠鏡ではなくて、名古屋市科学館の屋上に設置されている25センチの太陽望遠鏡で、太陽の位置を自動的に追尾して、太陽の丸い像を展示室に繋がる「光ダクト」へ送り込みます。基本的にはどこの太陽望遠鏡も同様の装置です。

鏡筒の上についている小さい望遠鏡はHα線太陽像望遠鏡です。

鏡筒の端部には黒いフタが付いているのが見えます。当日は曇天だったので、望遠鏡のフタは閉じられていました。

太陽望遠鏡としては昭和54年に完成した、飛騨にある「京都大学 理学研究科附属・飛騨天文台」のドームレス太陽望遠鏡置が有名です。(上の写真)

口径は60センチもあり、地上23メートルの塔の上に設置されています。