先日、ハモンドオルガンという楽器の演奏者の鈴木清勝さんという方とお会いしました。ハモンドオルガンの演奏者として、とても著名な方でした。

先日、ハモンドオルガンという楽器の演奏者の鈴木清勝さんという方とお会いしました。ハモンドオルガンの演奏者として、とても著名な方でした。私は音楽については、楽譜は全く読めませんし楽器演奏なども全く出来ません。ただ、装置としての楽器にはとても興味あります。このハモンドオルガンという楽器について、鈴木さんからお話を聞いて、とても面白い楽器という事を知りました。

そこで、このハモンドオルガンという楽器について、少し調べてみました。

まず、オルガンというと、昔幼稚園や小学校などにあったペダルをスコスコと踏んで音が出るオルガンを思い出します・・・かなり古いですが・・。

まず、オルガンというと、昔幼稚園や小学校などにあったペダルをスコスコと踏んで音が出るオルガンを思い出します・・・かなり古いですが・・。このオルガンは、ペダルを踏んでふいごを動かして空気を押し出して、リードと呼ばれる薄い板を振動させて音を出しているので、「リードオルガン」と呼ばれています。

原理としてはハーモニカと同じで、音階に会わせて大きさや長さの違うリードが組み込まれていて、鍵盤を押すとそれぞれのリードに空気が流れて音を出します。

つぎにパイプオルガンという物があります。

つぎにパイプオルガンという物があります。パイプオルガンについては、知り合いに須藤さんという製作している人がいて、以前工房を訪ねたこともああっていろいろと説明を聞かせていただいたので、ある程度は知っているつもりです。

大きな送風機の風をパイプに送り込んで、そのパイプに設けられている「歌口」というリコーダーの笛の部分のような狭い部分を通る時の空気の振動を、パイプで共鳴させて音を出すのです。

音の高い低いは、パイプの長さや太さだけではなく、歌口のスリットの広さなどが重要で、いろいろな音階に合わせて調律されています。

パイプには木製の物と金属で作られたものがあり、音質はそれぞれ違いますが、基本的な構造は一緒です。

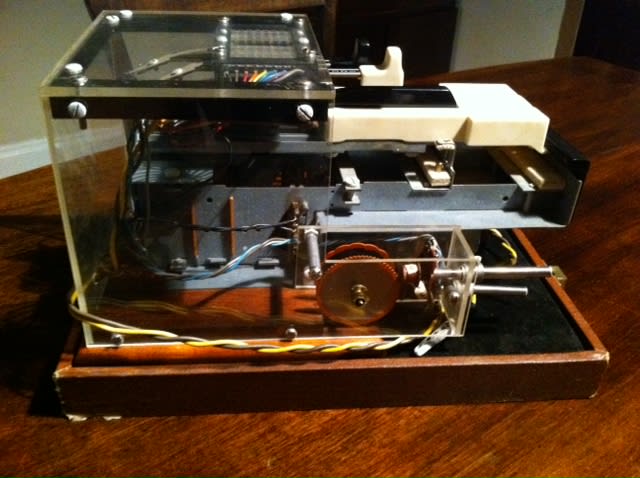

さて、このハモンドオルガンですが、これはいわゆるオルガンのように空気で鳴らすのではなくて、電気を使って音を出しています。

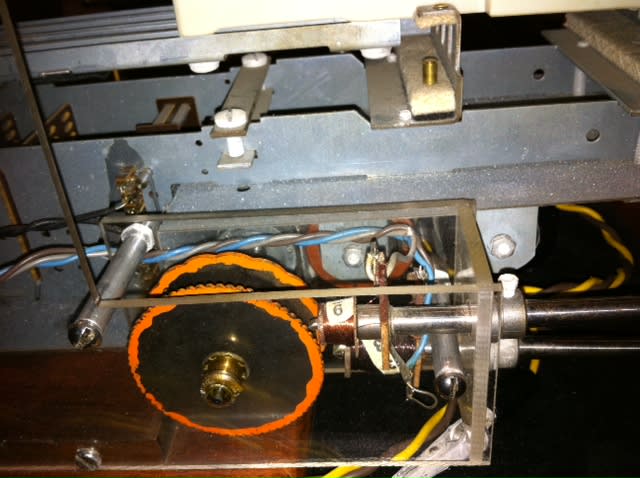

さて、このハモンドオルガンですが、これはいわゆるオルガンのように空気で鳴らすのではなくて、電気を使って音を出しています。電気とは言っても、エレクトーンのように電子的に音を出すのではなくて、モーターの力で歯車のような鉄の板を回して、その近くに置いた電磁石に流れる電流の変化を読み取って音に変換しています。

実はこの仕組みはエレキギターと同じなのです。エレキギターでは電磁石の近くに張ってある金属の弦が振動すると、電磁石に流れる電流が変化するので、それをアンプで増幅して音にしているのです。

実はこの仕組みはエレキギターと同じなのです。エレキギターでは電磁石の近くに張ってある金属の弦が振動すると、電磁石に流れる電流が変化するので、それをアンプで増幅して音にしているのです。 音を出す歯車は、それぞれの鍵盤の音に合わせて作られていて、モーターと繋がった一つの回転軸に取り付けられているので全て一緒に回転しています。

音を出す歯車は、それぞれの鍵盤の音に合わせて作られていて、モーターと繋がった一つの回転軸に取り付けられているので全て一緒に回転しています。この歯車は、低音は歯数が少なく、高音では細かいたくさんの歯数が刻まれています。この歯車の形も通常の歯車のような角々とした歯形ではなくて、きれいなサインカーブになるように作られているそうです。

歯車を使ったオルガンというと、国立科学博物館の新館2階「たんけん館」に「歯車オルガン」という展示物がありました。(いまもあるかは不明です)

たくさんの歯数の違う歯車が並んでいて、それを回転させながら歯車にプラスチックの板をあてて、音を出すという物です。歯車の歯数は、ドレミの音階の周波数の数に合わせてあるので、一応、音階になっているので音楽を演奏することも出来ましたが、歯形が歯車そのものの角々なので、プラスティックの板が角にあたる音が大きくてあまりきれいな音ではありませんでした。

たくさんの歯数の違う歯車が並んでいて、それを回転させながら歯車にプラスチックの板をあてて、音を出すという物です。歯車の歯数は、ドレミの音階の周波数の数に合わせてあるので、一応、音階になっているので音楽を演奏することも出来ましたが、歯形が歯車そのものの角々なので、プラスティックの板が角にあたる音が大きくてあまりきれいな音ではありませんでした。