KINU洋画会で

人物画は描きたくない

というような話を聞いた

だのに大塚先生は描かせたいみたいな?

描きたくないといえばがっかりするみたいな話

要は 人物はデッサンが狂うと

話にならない部分があるので

無力感にさいなまれるということらしい

だから

楽しくない と

大塚先生は

みんなが 描く力をつけられるように

と人物を描かせ

彩友会でも鉛筆画を描かせるのだと思うが

なかなか真意が伝わらないようだ

それで↓の本を読んで思ったことに似ていると思った

究極のところ 中国語や古代の文字

古代の言葉

それらの知識がない素人には

分かりえないことがあるので

苛つく

それでも 梅原猛は なぜ この本を企画したか

そりゃあ 教育的意図があったのだなと思う

詩経についてなんの知識もない読者に

道案内のやらせ質疑応答を入れているもの

でも 学問というものは

素人に縁のないものだろうか?

学者がやっていることを覗いてみる楽しみ

これが 素人の楽しみだぞ と思う

この本に刺激されて

詩の分類

風 雅 頌

と

賦 比 興

この六つのことを 絵の市民グループのことで

応用して考えてみる

梅原猛はなんの学者かというと

哲学者なのだよね

で

美術についていろいろ教えてくれるのだが

文化歴史に関することに繋がっていく

これが面白い

詩の六義

絵で言えば

最初の風 雅 頌 はジャンル分けみたいなものだ

風は 民謡 民衆の歌という感じ

雅は貴族とか王朝文化みたいなの

頌は霊的なものとの交信みたいなものか?

こういう風に表現の世界を3つに分ける

私は勝手にジャンル分け

と考えたのだが

古代で言えば

絵画は 雅 頌この二つしかなかったような気もする

いいんだ ジャンル分けと考えることにした

風景画 人物画 とか描く対象で分けたり

抽象画 具象画 という風に表現方法を形式的に考えたり

で 賦 比 興

賦というのは一つ一つ あげて数え上げるように

という歌

と考えると

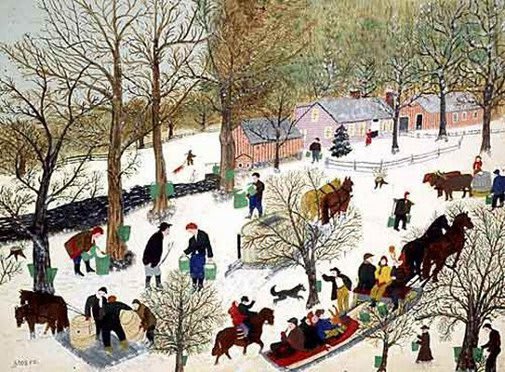

このグランマ・モーゼスのような描き方

がこれにあたると思う

比 というのは詩の場合なぞらえる歌

というか 比喩 暗喩 象徴 そういう歌

絵画にも象徴とか比喩とか

そういう風なものもあるけれど

私がイメージしたのは

絵画でとらえて表現するときに

関係をとらえるではないか

それを 点線面で考えることもあり

強弱

とか塊とか

比較しながら物事をとらえる

そこを 整理して考えることができるようにすれば

わけ和漢愛というときの道筋が見えて

面白くなると思うのだが

興 というのは

この本の中では

字の成り立ちがお酒を入れる器を両手で持って

地にそそぐと

地の神様が起き上がる

復興の興の字だからね

だから歌うことによって 内的な生命を呼び覚ます

という意味

それで 呪歌 となるわけだ

絵でも描くことで

内的なパワーを呼び覚ます

・・

そんな 呪術的なことではなく

一つ一つあげていく美しさでもなく

あれやこれや 確かめてただす日でもなく

ゥわット 湧いてくるもの

だいたい 絵ってそんなものだろう

何を描きたいのか そのつかみ 匂い 本性みたいなもの

そういうようなことを 考えた

ま でっち上げだが

この 頌とか 興とか

いわば霊的なものとのかかわりで文化を見るというのは

現代ではあまりないが

古代の文化を考えると欠かせない視点だ

実は 科学万能の時代で意識からすっぽ抜けているけれど

実際は人間の心に占める部分は大きいかもしれないとも思った

梅原猛は歴史観 唯物史観では読み取れないものについて

いろいろ言っているが

それはあるな

という気がしている