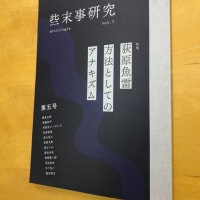

『些末時研究』という小さな雑誌があります。その最新号(第5号)を購入しました。700円なり。

特集は「荻原魚雷 方法としてのアナキズム」です。

福田賢治さんという方が編集発行人をされている雑誌です。

福田さんとも魚雷さんとも、高円寺のコクテイル書房でお会いしています(福田さんとは暫くお会いしていないが)。

「思想の科学研究会」会員でもある福田さんは竹内好を研究されているとうかがって色々と話し込んだことがあります。魚雷さんとは以前、彼があちこち歩いている「旧街道」についての話で盛り上がりました。その魚雷さんも「思想の科学研究会」に関わっていたとは、この雑誌で初めて知りました。

私も一応、「思想の科学研究会」会員の末席にいるもので、不思議な縁を感じます。

それで、魚雷さんがやっている「文壇高円寺」というwebサイトを思い出し、久しぶりに読んだら(すいません。しばらく読んでいませんでした)興味深いことが書かれていました。

2020年5月6日の記事です。

「ヘミングウェイは『ハックルベリイ・フィンの冒険』がアメリカ文学の原点といった。そこからアメリカ文化は「子ども」性を大切にするという話になる。

《自分たちはヨーロッパとは違った国を作りたい、ヨーロッパとは違った文化をフロンティアに新しく作っていきたい。そこから「子ども」性の重視という無意識の伝統が形成されていったのだろう》

この話を読んでふとおもったのがマッカーサーの「日本人十二歳説」だ。

すこし前に占領期に関する本をいろいろ読んでいたとき、マッカーサーの「日本人は十二歳」という言葉に多くの国民が失望したと半藤一利のエッセイにあった。わたしもそうだとおもっていた。しかし「子ども」性を重視するアメリカ人の言葉と考えると「十二歳」には可能性を秘めた無垢な国という意味も含まれていそうだ。」

だとすると、私たちは、その小さな民主主義の芽を果たしてきれいな花に育てることができたのだろうか?

私には、どうもうまくいかなかった気がします。

もう一回、12歳からやり直さないといけないのかもしれません。

話が全然違う方に行ってしまいましたが、この『些末時研究』は以下で買えます。

おすすめです。

些末時研究のサイト

特集は「荻原魚雷 方法としてのアナキズム」です。

福田賢治さんという方が編集発行人をされている雑誌です。

福田さんとも魚雷さんとも、高円寺のコクテイル書房でお会いしています(福田さんとは暫くお会いしていないが)。

「思想の科学研究会」会員でもある福田さんは竹内好を研究されているとうかがって色々と話し込んだことがあります。魚雷さんとは以前、彼があちこち歩いている「旧街道」についての話で盛り上がりました。その魚雷さんも「思想の科学研究会」に関わっていたとは、この雑誌で初めて知りました。

私も一応、「思想の科学研究会」会員の末席にいるもので、不思議な縁を感じます。

それで、魚雷さんがやっている「文壇高円寺」というwebサイトを思い出し、久しぶりに読んだら(すいません。しばらく読んでいませんでした)興味深いことが書かれていました。

2020年5月6日の記事です。

「ヘミングウェイは『ハックルベリイ・フィンの冒険』がアメリカ文学の原点といった。そこからアメリカ文化は「子ども」性を大切にするという話になる。

《自分たちはヨーロッパとは違った国を作りたい、ヨーロッパとは違った文化をフロンティアに新しく作っていきたい。そこから「子ども」性の重視という無意識の伝統が形成されていったのだろう》

この話を読んでふとおもったのがマッカーサーの「日本人十二歳説」だ。

すこし前に占領期に関する本をいろいろ読んでいたとき、マッカーサーの「日本人は十二歳」という言葉に多くの国民が失望したと半藤一利のエッセイにあった。わたしもそうだとおもっていた。しかし「子ども」性を重視するアメリカ人の言葉と考えると「十二歳」には可能性を秘めた無垢な国という意味も含まれていそうだ。」

だとすると、私たちは、その小さな民主主義の芽を果たしてきれいな花に育てることができたのだろうか?

私には、どうもうまくいかなかった気がします。

もう一回、12歳からやり直さないといけないのかもしれません。

話が全然違う方に行ってしまいましたが、この『些末時研究』は以下で買えます。

おすすめです。

些末時研究のサイト