フィデル・カストロが亡くなりました。

何だかんだ言っても、「革命家」といえる最後の人だったのかもしれません。

故人にかこつけて宣伝するのも何ですが、でも、今こそキューバ革命とカストロについてきちんと考えないといけないのでは?

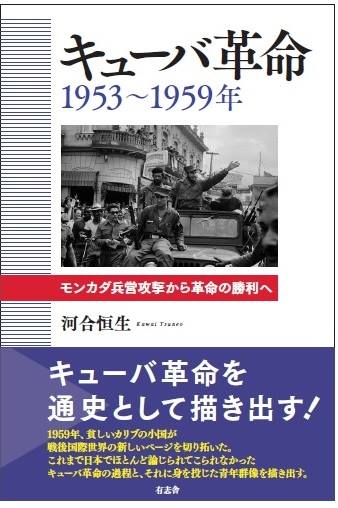

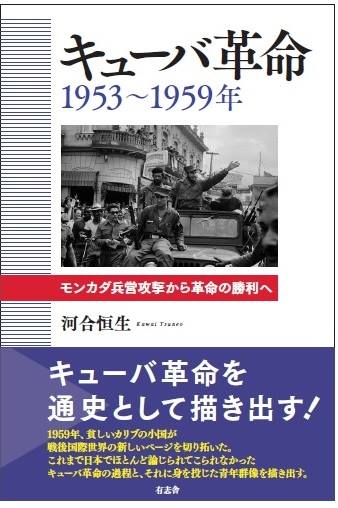

河合恒生さん著『キューバ革命』を読んで、現代史のなかでのキューバ革命をぜひ論じ合って欲しいです。この本はキューバ革命の功罪を論じています。

某学会に本を販売に行ったとき、この本をみて鼻で笑った研究者がいましたが、「今さらキューバ革命?」と思ったんでしょうね。

しか~し、

オバマ政権での国交回復から一転、トランプ次期アメリカ大統領は対決姿勢を鮮明にしているので、まだまだキューバの存在からは目が離せません。その原点を知らなくて、どうして現在と未来が見えるでしょうか?

何だかんだ言っても、「革命家」といえる最後の人だったのかもしれません。

故人にかこつけて宣伝するのも何ですが、でも、今こそキューバ革命とカストロについてきちんと考えないといけないのでは?

河合恒生さん著『キューバ革命』を読んで、現代史のなかでのキューバ革命をぜひ論じ合って欲しいです。この本はキューバ革命の功罪を論じています。

某学会に本を販売に行ったとき、この本をみて鼻で笑った研究者がいましたが、「今さらキューバ革命?」と思ったんでしょうね。

しか~し、

オバマ政権での国交回復から一転、トランプ次期アメリカ大統領は対決姿勢を鮮明にしているので、まだまだキューバの存在からは目が離せません。その原点を知らなくて、どうして現在と未来が見えるでしょうか?