山行日:2019年1月2日(水)~4日(金)

山行者:山の会 (CL)T橋さん、(SCL)K川さん、I藤君、K上さん、僕の5名。

天気:2日曇り 3日曇り 4日快晴

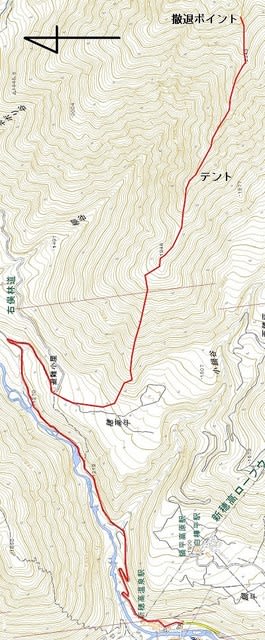

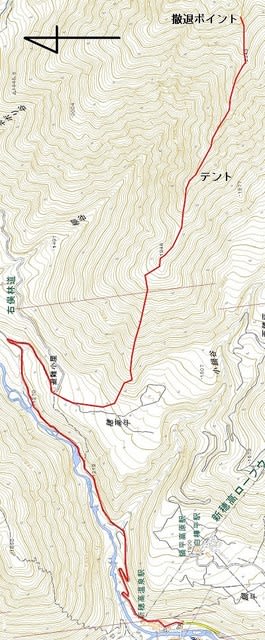

CT:

2日 新穂高7:30…穂高平9:22(ワカン装着)…西尾根末端10:00…1946m標識13:49…

2030mごろごろ岩場14:47…2100m付近15:15(テント泊)

3日 テント6:47…2378m小ピーク9:14(ワカン⇒アイゼンに交換)…第一岩峰右巻き2500m付近撤退10:27…

第一岩峰左巻きルンゼ途中まで偵察11:00…テント11:55(テント泊)

4日 テント7:29…西尾根末端9:22…穂高平10:01…新穂高11:07

山仲間4人と西穂高岳西尾根へ行ってきました。

≪2日≫

新穂高へ向かい東海北陸自動車道を北へ走る車、ガラスには雨粒。

雨の中の登山は嫌だなあと思っていたが新穂高に着くと雪に変わっていた。

地面は真っ白、そして山の上の方はガスで真っ白だ。

歩き始めは真っ白で所々凍りついている林道であったが気が付くと30cm程の積雪。

穂高平まではトレースばっちり、夏道より少し遅いタイムで到着。

ここでワカンを装着する。

西穂高岳西尾根へ向かう方向にトレースは無い。

雪原を思うがままに進む、膝丈から股下まで位のラッセル。

目の前には道(トレース)はない、自分の後ろには道(トレース)がある。

最高の思いだ。

西尾根末端にお先に到着、少し後から仲間が追いついてきた。

ここでK川さんにトップを交代。取り付きはとても急である。

一歩一歩確実に、だがトップのK川さんと二番手はどんどん離されていく。

○0代目前だというのに有り余る体力、羨ましい。

減らず口を叩いていたらトップを交代させられた。

よくこの急斜面をあのスピードで…と思いつつも自分も頑張る、息を切らして。

1550辺りで一旦急登が落ち着き緩やかな坂へと変わる。

ココで一本。

全員そろったら、ラッセル開始。

岩場のある場所は一旦直登し、岩が目前に迫ったところで左から巻いた。

その先の安全地帯で後続を待っていると朝新穂高で出会ったカップル登場。

その先はカップルが先行してラッセルをして行ってくれた。

一旦メンバー揃って再出発したが、今回紅一点のK上さんがどうやら調子があまり良くないらしく暫くして最後尾。

なかなか上がってこないし、呼んでも返事がないので心配して下っていったらゆっくり登って来ていた。

最後尾一人にしておくのは心配なので自分が付いていくことに、残りの三人には先に行ってもらった。

K上さん、普段は自分とはあまり話さないのだけどこの山行に関してはよくお話しした。

内容はともかく彼女に元気がないわけではなさそうなのでひとまず安心した。

15時を目安として行けるとこまで進むとCLが言っていた通り、1900の平坦地を過ぎ2100辺りでテント設営地を整地していた。

尚、カップルは20m程下に設営。

雪がふかふか過ぎて思うように整地出来なかったようだ。

テントを張ったらギリギリで設営後は端やど真ん中が陥没していった。

それでも先に到着しすぐさま設営準備に取り掛かってくれた先行者三人には感謝!

テント設営後、中に入ってゆったり寛ぐ暇もなく水作り。

全員で取り組むので早いは早い。

その後宴会と思いきや皆疲れているようでお酒もそこそこで20時には就寝した。

翌日の天気予報はあまり良くなく、朝までに20cm程の積雪があるようだ。

午後から好天するようだが登頂は難しそうだ。

この夜は珍しくぐっすり眠ることができた。

いつも山ではなかなかぐっすり眠れないというのに。

≪3日≫

翌朝、ヘッドライトが必要ない明るさの時間に出発。

予報よりは少なそうだが若干積雪があった。

(朝までの雪で雪かぶるテント)

この日は皆で交代しながらラッセルをした。

(この日も朝からラッセルヒーコラ)

I藤君は初めて?のようで最初ぎこちなかったが最後は様になっていた。

吸収が早くてセンスもあり頼もしい存在になりそう…というかすぐさま抜かれそうだ(汗)

痩せ尾根になりアップダウンを繰り返しながら登っていく。

最初の一本目でカップルが追いついてきた。

軽く挨拶を交わしてラッセル交代、あとは楽して…と思っていたらすぐ先で痴話喧嘩していた…。

カップルはほっといてその先へ、2378ピークでワカンからアイゼンに交換する。

さすがはアイゼン、浮力が全くなくいきなり腰までラッセル、ヤレヤレ。

大きな岩肌が見えてきたと思ったらそれが第一岩峰だった。

カップル達の助言?を受けて右から巻くためトラバース気味にラッセル。

なんと首まである。

なかなか進まない。

T橋さんと交代するも全然進まない。

そこから一旦岩壁の方へ登り左手にみえる棚へ向かってラッセルすることになった。

フカフカ過ぎて最初は這い上がれなかったがコツを掴んでトップで登っていく。

(後続、斜度は60~70度でヒヤヒヤ)

なんとか棚のところまで上がったがその先のトラバースが厳しい。

打ち切りの時間も迫っているのでココで撤退することになった。

カップル達は「私たちのために…」とお礼?を言って

岩峰を左から丸ごと巻くためにさらにトラバースのラッセルをしていった。

「私たちのために…」って…そんなわけないじゃん!

一旦下ったがI藤君の提案で左巻きの偵察をしたいという事で僕も付いていくことに。

残りの三名は先にテントへ下降開始。

岩峰を左から少し巻き上がった所に赤布発見。

そして上を見上げると細いルンゼが岩峰上部へと続く。

I藤君の情報では右巻きは雪が安定している時期に使うルートでこの時期は左巻きとのこと。

岩峰を左に巻き、目印から上にルンゼ、そしてルンゼを中ほどまで登った所には細引きが垂れていた。

I藤君情報は当たっていた。

I藤君ガンガンモードだったが下っていった三名が心配しているかもしれんので

(ルンゼを行くI藤君)

ルンゼを中程登ったところで引き返すことにした。

2378ピークまで戻ると見覚えのある顔、先へと進んでいったと思われたカップルだった。

どうやら右巻きは厳しいと判断して戻ってきたようだった。

自分とI藤君が左巻きを途中までして目印を見つけたことや岩峰上部へ上がるルンゼの事を話したら

目を輝きだしてその先どうなっているか聞いてきた。

その先は行ってないので解りませんと言ったら納得したようだったが、

翌日もまだ登る気満々だったのできっと先へ行っただろうなぁ…。

自分達は予備日を入れてないために翌日は下山確定。

充実感と次の機会への期待を胸に下った。

テントには12時頃に到着。

何にもすることがないので早々に宴会開始。

自分はなるべく軽量化を図って余計な物はあまり持ってこなかったつもりだったが、

他の四人は意外にも酒やつまみや食料が多くて驚いた。

なんやかんや言ってもお酒やつまみやおかずを頂いたので文句は言えませんが。

この日は飲み過ぎてしまって早々にダウン、

一番に寝床を作ってシュラフへ潜りこんだが、

他の4人も17時過ぎには寝床を作りシュラフに潜ったようだ。

この夜は前日のようにぐっすり眠れず何度か起きた。

≪4日≫

泣いても笑っても下山日。

(下山開始、トレースはほとんど残っていた)

この日は快晴で、T橋さんがこんな日はなかなか無いと言っていた。

初日、2日目は全く見えなかった笠ヶ岳や槍ヶ岳、穂高の山々は雲一つなくクッキリと見えていた。

(木立の間から笠)

(槍様!)

稜線は風が強いらしく雪煙が舞っていた。

あのカップルは西穂高岳を登頂出来たのだろうか…。

お昼には新穂高に下山。

ロープウエイで山上へと目指すお客さんの車の駐車場待ちの長い列ができていた。

下山後は中崎の湯で汗と汚れを落とし、腹を満たしてから帰路に着いた。

帰りの車中も山の話で盛り上がりあっという間に集合場所のT橋宅に着いた。

今回登頂には至らなかったが、充実した三日間だった。

T橋氏の言葉を借りるなら“僕のこだわりとして新雪 深雪にもがいて道を作り高みに登りたいという…”

まさに人生そのものじゃないですか!その気持ち解ります。

だから自分はノートレースの雪原を進み藪を漕ぐのです。

そしてアウトドアの師匠(僕が勝手に思ってるだけ!会ったこと無し!)の一人BOSS氏が言う

“登れそうで登れない山が幾つかあればまだ山は続けられる”

決して登れないわけではなさそうだけど状況によって難しい西穂高岳西尾根。

いつか機会があればリベンジを果たしたいです。

山行者:山の会 (CL)T橋さん、(SCL)K川さん、I藤君、K上さん、僕の5名。

天気:2日曇り 3日曇り 4日快晴

CT:

2日 新穂高7:30…穂高平9:22(ワカン装着)…西尾根末端10:00…1946m標識13:49…

2030mごろごろ岩場14:47…2100m付近15:15(テント泊)

3日 テント6:47…2378m小ピーク9:14(ワカン⇒アイゼンに交換)…第一岩峰右巻き2500m付近撤退10:27…

第一岩峰左巻きルンゼ途中まで偵察11:00…テント11:55(テント泊)

4日 テント7:29…西尾根末端9:22…穂高平10:01…新穂高11:07

山仲間4人と西穂高岳西尾根へ行ってきました。

≪2日≫

新穂高へ向かい東海北陸自動車道を北へ走る車、ガラスには雨粒。

雨の中の登山は嫌だなあと思っていたが新穂高に着くと雪に変わっていた。

地面は真っ白、そして山の上の方はガスで真っ白だ。

歩き始めは真っ白で所々凍りついている林道であったが気が付くと30cm程の積雪。

穂高平まではトレースばっちり、夏道より少し遅いタイムで到着。

ここでワカンを装着する。

西穂高岳西尾根へ向かう方向にトレースは無い。

雪原を思うがままに進む、膝丈から股下まで位のラッセル。

目の前には道(トレース)はない、自分の後ろには道(トレース)がある。

最高の思いだ。

西尾根末端にお先に到着、少し後から仲間が追いついてきた。

ここでK川さんにトップを交代。取り付きはとても急である。

一歩一歩確実に、だがトップのK川さんと二番手はどんどん離されていく。

○0代目前だというのに有り余る体力、羨ましい。

減らず口を叩いていたらトップを交代させられた。

よくこの急斜面をあのスピードで…と思いつつも自分も頑張る、息を切らして。

1550辺りで一旦急登が落ち着き緩やかな坂へと変わる。

ココで一本。

全員そろったら、ラッセル開始。

岩場のある場所は一旦直登し、岩が目前に迫ったところで左から巻いた。

その先の安全地帯で後続を待っていると朝新穂高で出会ったカップル登場。

その先はカップルが先行してラッセルをして行ってくれた。

一旦メンバー揃って再出発したが、今回紅一点のK上さんがどうやら調子があまり良くないらしく暫くして最後尾。

なかなか上がってこないし、呼んでも返事がないので心配して下っていったらゆっくり登って来ていた。

最後尾一人にしておくのは心配なので自分が付いていくことに、残りの三人には先に行ってもらった。

K上さん、普段は自分とはあまり話さないのだけどこの山行に関してはよくお話しした。

内容はともかく彼女に元気がないわけではなさそうなのでひとまず安心した。

15時を目安として行けるとこまで進むとCLが言っていた通り、1900の平坦地を過ぎ2100辺りでテント設営地を整地していた。

尚、カップルは20m程下に設営。

雪がふかふか過ぎて思うように整地出来なかったようだ。

テントを張ったらギリギリで設営後は端やど真ん中が陥没していった。

それでも先に到着しすぐさま設営準備に取り掛かってくれた先行者三人には感謝!

テント設営後、中に入ってゆったり寛ぐ暇もなく水作り。

全員で取り組むので早いは早い。

その後宴会と思いきや皆疲れているようでお酒もそこそこで20時には就寝した。

翌日の天気予報はあまり良くなく、朝までに20cm程の積雪があるようだ。

午後から好天するようだが登頂は難しそうだ。

この夜は珍しくぐっすり眠ることができた。

いつも山ではなかなかぐっすり眠れないというのに。

≪3日≫

翌朝、ヘッドライトが必要ない明るさの時間に出発。

予報よりは少なそうだが若干積雪があった。

(朝までの雪で雪かぶるテント)

この日は皆で交代しながらラッセルをした。

(この日も朝からラッセルヒーコラ)

I藤君は初めて?のようで最初ぎこちなかったが最後は様になっていた。

吸収が早くてセンスもあり頼もしい存在になりそう…というかすぐさま抜かれそうだ(汗)

痩せ尾根になりアップダウンを繰り返しながら登っていく。

最初の一本目でカップルが追いついてきた。

軽く挨拶を交わしてラッセル交代、あとは楽して…と思っていたらすぐ先で痴話喧嘩していた…。

カップルはほっといてその先へ、2378ピークでワカンからアイゼンに交換する。

さすがはアイゼン、浮力が全くなくいきなり腰までラッセル、ヤレヤレ。

大きな岩肌が見えてきたと思ったらそれが第一岩峰だった。

カップル達の助言?を受けて右から巻くためトラバース気味にラッセル。

なんと首まである。

なかなか進まない。

T橋さんと交代するも全然進まない。

そこから一旦岩壁の方へ登り左手にみえる棚へ向かってラッセルすることになった。

フカフカ過ぎて最初は這い上がれなかったがコツを掴んでトップで登っていく。

(後続、斜度は60~70度でヒヤヒヤ)

なんとか棚のところまで上がったがその先のトラバースが厳しい。

打ち切りの時間も迫っているのでココで撤退することになった。

カップル達は「私たちのために…」とお礼?を言って

岩峰を左から丸ごと巻くためにさらにトラバースのラッセルをしていった。

「私たちのために…」って…そんなわけないじゃん!

一旦下ったがI藤君の提案で左巻きの偵察をしたいという事で僕も付いていくことに。

残りの三名は先にテントへ下降開始。

岩峰を左から少し巻き上がった所に赤布発見。

そして上を見上げると細いルンゼが岩峰上部へと続く。

I藤君の情報では右巻きは雪が安定している時期に使うルートでこの時期は左巻きとのこと。

岩峰を左に巻き、目印から上にルンゼ、そしてルンゼを中ほどまで登った所には細引きが垂れていた。

I藤君情報は当たっていた。

I藤君ガンガンモードだったが下っていった三名が心配しているかもしれんので

(ルンゼを行くI藤君)

ルンゼを中程登ったところで引き返すことにした。

2378ピークまで戻ると見覚えのある顔、先へと進んでいったと思われたカップルだった。

どうやら右巻きは厳しいと判断して戻ってきたようだった。

自分とI藤君が左巻きを途中までして目印を見つけたことや岩峰上部へ上がるルンゼの事を話したら

目を輝きだしてその先どうなっているか聞いてきた。

その先は行ってないので解りませんと言ったら納得したようだったが、

翌日もまだ登る気満々だったのできっと先へ行っただろうなぁ…。

自分達は予備日を入れてないために翌日は下山確定。

充実感と次の機会への期待を胸に下った。

テントには12時頃に到着。

何にもすることがないので早々に宴会開始。

自分はなるべく軽量化を図って余計な物はあまり持ってこなかったつもりだったが、

他の四人は意外にも酒やつまみや食料が多くて驚いた。

なんやかんや言ってもお酒やつまみやおかずを頂いたので文句は言えませんが。

この日は飲み過ぎてしまって早々にダウン、

一番に寝床を作ってシュラフへ潜りこんだが、

他の4人も17時過ぎには寝床を作りシュラフに潜ったようだ。

この夜は前日のようにぐっすり眠れず何度か起きた。

≪4日≫

泣いても笑っても下山日。

(下山開始、トレースはほとんど残っていた)

この日は快晴で、T橋さんがこんな日はなかなか無いと言っていた。

初日、2日目は全く見えなかった笠ヶ岳や槍ヶ岳、穂高の山々は雲一つなくクッキリと見えていた。

(木立の間から笠)

(槍様!)

稜線は風が強いらしく雪煙が舞っていた。

あのカップルは西穂高岳を登頂出来たのだろうか…。

お昼には新穂高に下山。

ロープウエイで山上へと目指すお客さんの車の駐車場待ちの長い列ができていた。

下山後は中崎の湯で汗と汚れを落とし、腹を満たしてから帰路に着いた。

帰りの車中も山の話で盛り上がりあっという間に集合場所のT橋宅に着いた。

今回登頂には至らなかったが、充実した三日間だった。

T橋氏の言葉を借りるなら“僕のこだわりとして新雪 深雪にもがいて道を作り高みに登りたいという…”

まさに人生そのものじゃないですか!その気持ち解ります。

だから自分はノートレースの雪原を進み藪を漕ぐのです。

そしてアウトドアの師匠(僕が勝手に思ってるだけ!会ったこと無し!)の一人BOSS氏が言う

“登れそうで登れない山が幾つかあればまだ山は続けられる”

決して登れないわけではなさそうだけど状況によって難しい西穂高岳西尾根。

いつか機会があればリベンジを果たしたいです。