山行日:2021年8月11日(水)~12日(木)

山行者:単独です。

天気:11日晴れ 12日曇り、稜線上部はガスのち晴れ

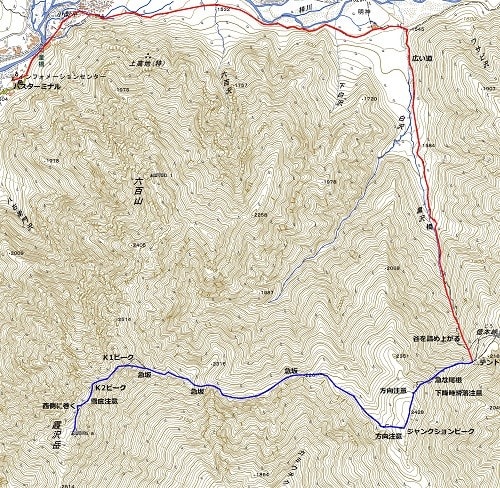

CT:

11日 北沢峠8:22…栗沢山登山口8:30…栗沢山9:58…アサヨ峰10:45…早川尾根小屋12:26(テント泊)

12日 早川尾根小屋3:57…アサヨ峰5:32…栗沢山6:17…栗沢山登山口7:32…北沢峠7:43

仙流荘発の一番バスに乗るために50分前に着いたがものすごい車の数&長蛇の列。

切符売り場は列が仙流荘まで続き折り返して切符売り場辺りが最後尾。

それとは別に切符を購入済みのバス待ちの列は仙流荘まで続いている。

一番バスに乗るつもりでいたが第一便5?6?台に乗ることはできず

第二便の車列中程で乗れたが計画より1時間15分の遅れ。

もちろん北沢峠着も遅れたため、

テント場から空身で高嶺ピストン(あわよくば地蔵ヶ岳)は時間的余裕がなくなったため諦めた。

12日現在仙流荘からのバスは歌宿まで。

不通区間数百mは歩き(10分程)だが

その先から北沢峠までは無料バスが運行されている。

長衛小屋前の橋を渡ったところから栗沢山への道が分岐、

初めは栂の森の歩きやすい登山道。

上部で両側からハイマツが被さってきて直下はゴーロ混じりの岩稜となる。

栗沢山~アサヨ峰もハイマツ混じりの岩稜歩き。

テープはあるがペンキは見当たらない。

栗沢山山頂から先で踏み跡が錯綜していて

右手へ大きく下っていく踏み跡が続いているが、登山道は基本稜線通し。

アサヨ峰山頂前後は急でクサリ、ロープあり。

濡れていると滑りやすいので慎重に。

栗沢山・アサヨ峰山頂は360度眺望ヨシ。

早川尾根小屋へは登ったり下ったりの尾根歩き。

痩せ尾根や急な道、方向が大きく変わる箇所など、夜明け前の出発時、

ガスなど悪天時は迷いやすかったり滑りやすいので注意が必要。

早川尾根小屋は床がたわんでいたり窓が傾いていたりと荒廃している感がある小屋。

週一で管理人が来るらしい。

素泊まり可、テン場あり、飲み物と缶ビールだけ売っている。

ボットン便所とチョロチョロ水場あり。

小屋の裏山でかろうじてドコモ電波つながる。

管理人さんは元クライマーの味のある人。

テント場の受付から始まり気が付いたら1時間ほど喋っていた。

現在テント場は荷揚げの荷物に占領されていてほとんど張るところがなく

新たなテント場利用者らしき登山者がやってきたので話を切り上げテントを張ることにした。

テント場は平坦地で小さな草が生えていてテント張りやすく寝心地も良かった。

下から缶ビールを一本持ちあげてきたが、

小屋で売ってる缶ビールの方が冷えてるようなのでそちらも買った。

倉庫の中での自然冷却だったがそこそこ冷えていて美味かった。

やっぱビールは冷えているのに限る。

あと南は北に比べると安いのがいいですね。

夜中雨が降って「天気予報外れた~天候悪化早まってる~ク〇~!」

と毒づいていたら一時的なもので起きたころ(3時前)には止んでいた。

出発したころは稜線直ぐ上まで雲が垂れ下がっていたが町の明かりが見えた。

ご来光がチラッと見えたと思ったらガスが辺りを多いつくした。

栗沢山から下山中段々ガスが取れていき、長衛小屋に着くころには晴れ間が広がっていた。

この晴れ間はほんと一時的なもので、

町へ降りると再び雲の広がる空となり稜線はガスが掛かっていた。

本来は二泊三日でヤブ尾根歩きの計画でしたが

後半悪天予報とのことで急遽変更した計画でしたが結果オーライ。

初めての栗沢山~アサヨ峰稜線歩きと何にも困らないテント泊を堪能でき満足な二日間でした。

帰路は温泉で汗を流し、駒ヶ根でソースカツ丼を食べ、お土産に信濃鶴生原酒を買って帰りました。

(栗沢山からアサヨ峰を望む。いきなりゴーロゴロ)

(二日目朝のご来光)

(そのあとはガスガス)

(ガスが取れてきた 甲斐駒が見えだした)

(長衛小屋まで下りてきたら晴れてました)

山行者:単独です。

天気:11日晴れ 12日曇り、稜線上部はガスのち晴れ

CT:

11日 北沢峠8:22…栗沢山登山口8:30…栗沢山9:58…アサヨ峰10:45…早川尾根小屋12:26(テント泊)

12日 早川尾根小屋3:57…アサヨ峰5:32…栗沢山6:17…栗沢山登山口7:32…北沢峠7:43

仙流荘発の一番バスに乗るために50分前に着いたがものすごい車の数&長蛇の列。

切符売り場は列が仙流荘まで続き折り返して切符売り場辺りが最後尾。

それとは別に切符を購入済みのバス待ちの列は仙流荘まで続いている。

一番バスに乗るつもりでいたが第一便5?6?台に乗ることはできず

第二便の車列中程で乗れたが計画より1時間15分の遅れ。

もちろん北沢峠着も遅れたため、

テント場から空身で高嶺ピストン(あわよくば地蔵ヶ岳)は時間的余裕がなくなったため諦めた。

12日現在仙流荘からのバスは歌宿まで。

不通区間数百mは歩き(10分程)だが

その先から北沢峠までは無料バスが運行されている。

長衛小屋前の橋を渡ったところから栗沢山への道が分岐、

初めは栂の森の歩きやすい登山道。

上部で両側からハイマツが被さってきて直下はゴーロ混じりの岩稜となる。

栗沢山~アサヨ峰もハイマツ混じりの岩稜歩き。

テープはあるがペンキは見当たらない。

栗沢山山頂から先で踏み跡が錯綜していて

右手へ大きく下っていく踏み跡が続いているが、登山道は基本稜線通し。

アサヨ峰山頂前後は急でクサリ、ロープあり。

濡れていると滑りやすいので慎重に。

栗沢山・アサヨ峰山頂は360度眺望ヨシ。

早川尾根小屋へは登ったり下ったりの尾根歩き。

痩せ尾根や急な道、方向が大きく変わる箇所など、夜明け前の出発時、

ガスなど悪天時は迷いやすかったり滑りやすいので注意が必要。

早川尾根小屋は床がたわんでいたり窓が傾いていたりと荒廃している感がある小屋。

週一で管理人が来るらしい。

素泊まり可、テン場あり、飲み物と缶ビールだけ売っている。

ボットン便所とチョロチョロ水場あり。

小屋の裏山でかろうじてドコモ電波つながる。

管理人さんは元クライマーの味のある人。

テント場の受付から始まり気が付いたら1時間ほど喋っていた。

現在テント場は荷揚げの荷物に占領されていてほとんど張るところがなく

新たなテント場利用者らしき登山者がやってきたので話を切り上げテントを張ることにした。

テント場は平坦地で小さな草が生えていてテント張りやすく寝心地も良かった。

下から缶ビールを一本持ちあげてきたが、

小屋で売ってる缶ビールの方が冷えてるようなのでそちらも買った。

倉庫の中での自然冷却だったがそこそこ冷えていて美味かった。

やっぱビールは冷えているのに限る。

あと南は北に比べると安いのがいいですね。

夜中雨が降って「天気予報外れた~天候悪化早まってる~ク〇~!」

と毒づいていたら一時的なもので起きたころ(3時前)には止んでいた。

出発したころは稜線直ぐ上まで雲が垂れ下がっていたが町の明かりが見えた。

ご来光がチラッと見えたと思ったらガスが辺りを多いつくした。

栗沢山から下山中段々ガスが取れていき、長衛小屋に着くころには晴れ間が広がっていた。

この晴れ間はほんと一時的なもので、

町へ降りると再び雲の広がる空となり稜線はガスが掛かっていた。

本来は二泊三日でヤブ尾根歩きの計画でしたが

後半悪天予報とのことで急遽変更した計画でしたが結果オーライ。

初めての栗沢山~アサヨ峰稜線歩きと何にも困らないテント泊を堪能でき満足な二日間でした。

帰路は温泉で汗を流し、駒ヶ根でソースカツ丼を食べ、お土産に信濃鶴生原酒を買って帰りました。

(栗沢山からアサヨ峰を望む。いきなりゴーロゴロ)

(二日目朝のご来光)

(そのあとはガスガス)

(ガスが取れてきた 甲斐駒が見えだした)

(長衛小屋まで下りてきたら晴れてました)