久しぶりの京都です。墓参りと11日に京都検定2級の試験があり上洛しました。

そこで前回と同じように、9日10日と2日間だけ西国街道を歩くことにしました。

試験のほうはやはり2級となると難しく、今回は不合格かもしれません。来年1月

中旬以降に結果発表がありますので、発表あればブログにアップします。西国街道

は今回が3日目となります。山崎宿から一路西へ歩きました。まだ当面都会歩きは

まぬがれません。それでも古い街道で歴史・文化を探して歩きます。

まずは山崎宿(JR山崎駅)よりスタートします。

駅から少し歩くと早速歴史の登場です。昔は関所があったみたいです。

平安時代の関所の跡のようです。ただくい止めるのは疫病の流行のようです。

都に入れまいとする国家による祭祀ですね。朝でもあり神降臨のような写真とな

りました。前途は明るいです。

横にはこれより山城国の表示が・・・。

ずんずん歩いていきますと現れました。ご存じサントリーの建物です。

まずは水無瀬神宮へお参りです。いつも”世界平和””家内安全””道中安全”です。

どこの神社へ行っても同じお参りです。

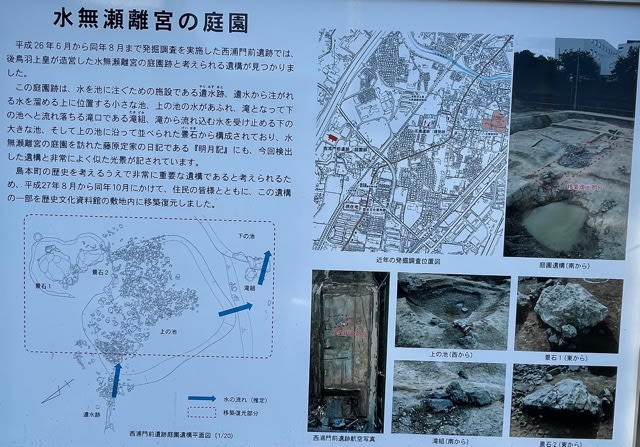

後鳥羽上皇の水無瀬離宮の跡に祀られたようです。

少し神宮のHPよりコピペさせていただきます。水無瀬神宮の13代目の宮司を務

める水無瀬兼成(みなせかねなり)は、安土桃山時代の公家で、能筆家であった

彼は駒の銘を書き、89歳で亡くなるまでに700組以上もの将棋駒を制作していま

す。将棋駒の先が細く薄く、手前が肉厚幅広な形は兼成が確立させ、以後、高級

な駒の形はこれに倣っています。

神宮正面です。

本堂の前に燃える秋。

順徳天皇は承久の変で佐渡に遷され、こよなく水無瀬の里を愛され、殊の外菊花

を好まれた父君後鳥羽上皇を偲び、行在所に咲く可憐な野菊を「都忘れの菊」と命

名し佐渡より移植したもの・・・順徳天皇は佐渡、後鳥羽上皇は隠岐ですね。

本堂です。

そして御手洗所は「離宮の水」として、ここ山崎はサントリーで有名なように

水はきれいです。この離宮の水は今も近所の方々が給水に来られてます。

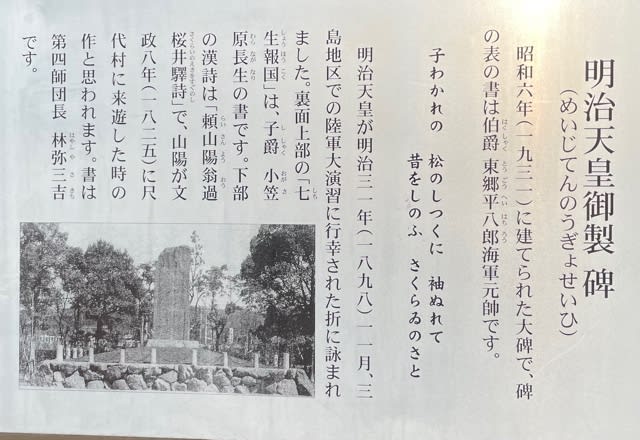

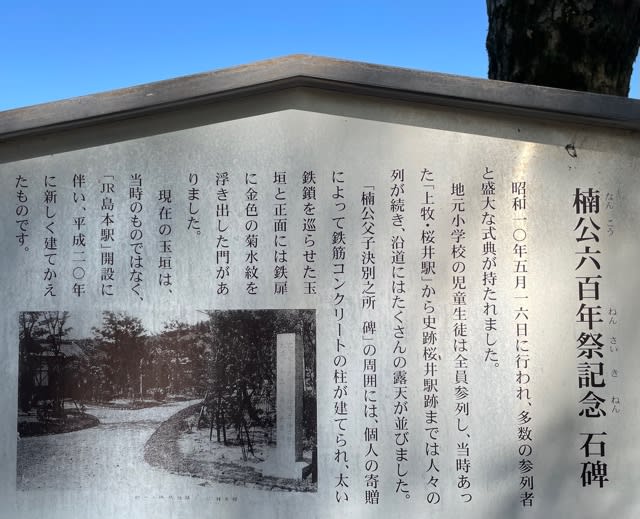

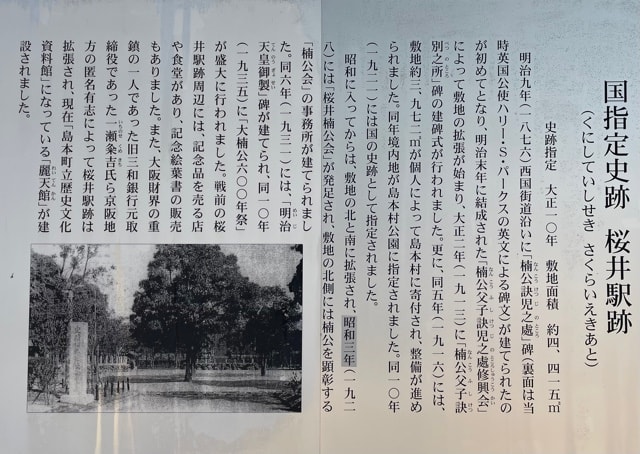

次に歩いていくと桜井驛跡とあります。この辺でそんな駅名聞いたことありま

せん。古代律令制度下の駅家(うまや)の跡で現在は、史跡桜井駅跡史跡公園と

して整備されていました。

いろいろ説明版がありました。どちらかというと古代より楠木正成の占める割

合が多くありました。いまは公園です。

下記はJR島本駅の前にある島本町立歴史文化資料館です。のぞきたかったが

時間の都合で割愛しました。

やはり水無瀬利重は広くあったようです。いまだに発掘作業されてます。

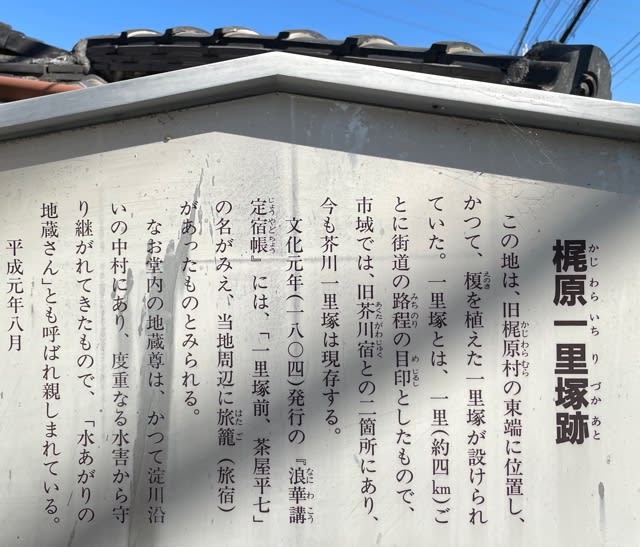

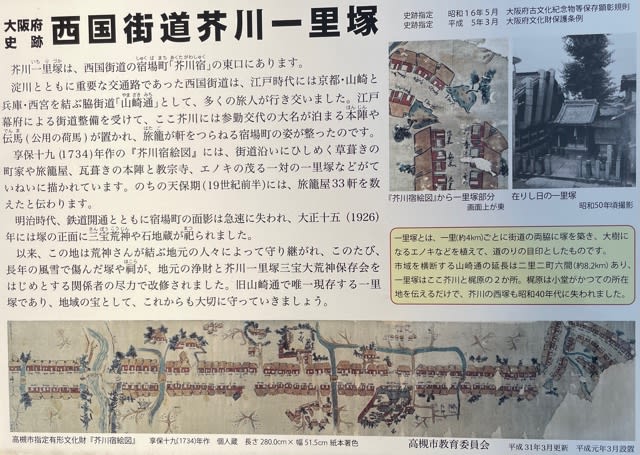

やはり街道ですね。五街道のように一里塚跡がありました。

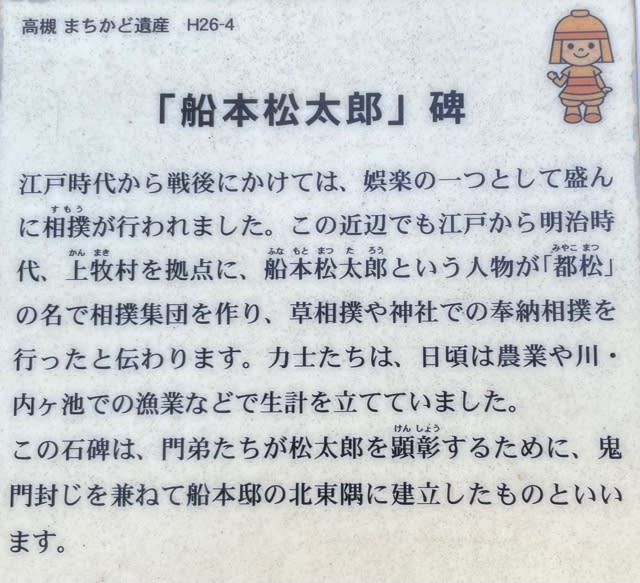

江戸時代から戦後にかけて相撲が行われていたようです。すでに高槻市には

いってます。

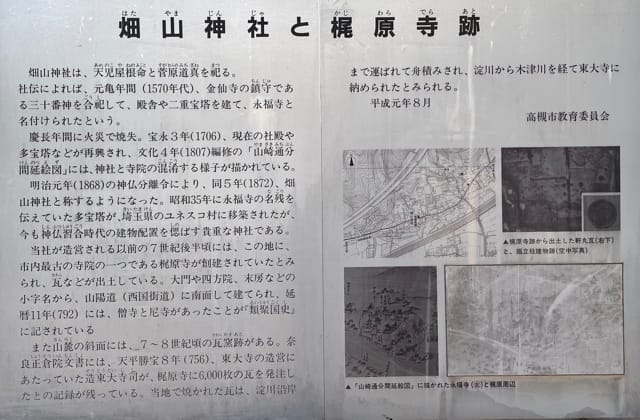

畑山神社です。

ここに7~8世紀の瓦窯跡があるようです。どうやら東大寺の瓦6000枚を

発注した記録があるようです。淀川、木津川を経て奈良へ運ばれたようです。

巨大なクスノキでしょうか?

そうこうして高槻の街中に進んできました。

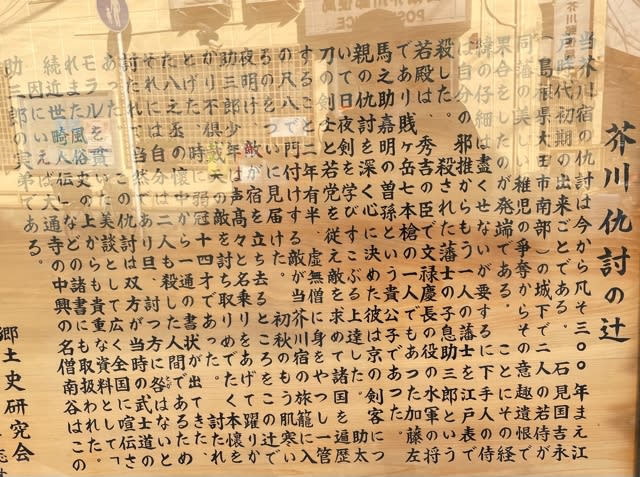

芥川宿です。現在の高槻市です。

現在は荒神さんもマンションに挟まれています。ただ通る人々を見ていると

みなさん頭を下げるか、きちっとお参りされてます。根強い信仰があるようです。

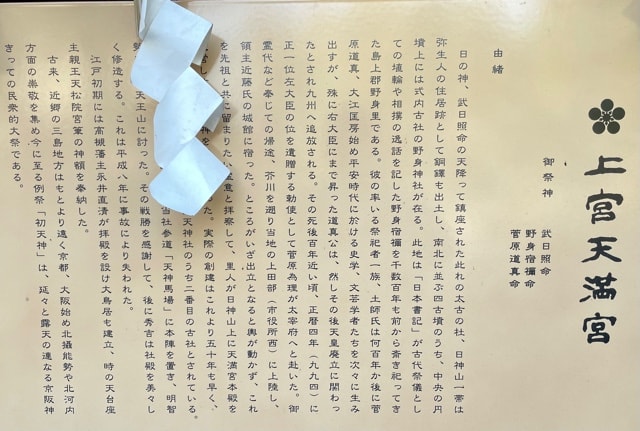

これで本日は終了、ふと地図をみると立派な神社を発見、これは行かねばと

お参りしました。上宮天満宮です。天満宮なんで当然ご祭神は菅原道真。

神様のしっぽが説明版にかかって読めませんでした。外すわけにも行けないし。

竹でできた本殿だそうです。

土師氏の族長 野身宿祢(のみのすくね)が支配していた地域のようです。

古墳もありました。西暦900年代のお話です。

こうして久しぶりの西国街道を歩いて、つくづく私は巡礼、街道が好きなんだ

なあと思いました。何か新しい道を歩くと気持ちがワクワクします。ではホテル

に戻って京都検定の勉強します。いまさらですが・・・。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます