親会社に吸収合併した後に子会社に事業を分割

(1)スキーム

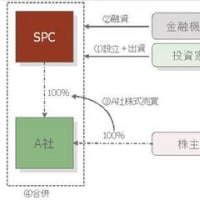

親会社P社とA社が直接合併を行い、消滅会社A社の株主は対価としてP社の株式の交付を受ける。その後P社は受け入れたA社の事業をそのまま子会社であるS社に会社分割を行いS社とA社を統合する。なお、S社はP社に分割対価としてS社の株式を発行しない(図表4参照)。

図表4■ 親会社と合併した後に子会社に事業を分割

(2)会計処理

親会社に吸収合併した後に子会社に事業を分割するスキームを用いた場合の会計処理は、以下のとおりです。

親会社P社の会計処理

個別財務諸表

ステップ1

(借)A社純資産 40億円 (貸)資本金等 100億円

のれん 60億円

ステップ2

(借)S社株式 100億円 (貸)A社純資産 40億円

のれん 60億円

(借)資本金等 100億円 (貸)S社株式 100億円

P社はA社の吸収合併に際して、消滅会社A社の株主に交付したP社の株式時価額100億円を増加資本金等として計上し、A社から受け入れた時価純資産額40億円と増加資本金等と同額の取得原価100億円との差額60億円をのれんとして計上。

P社は、A社事業の分割に際してまず最初に会社分割の会計処理を行い、分割により移転したA社のP社における適正な帳簿価額(のれん計上額60億円を含むことを前提とする)を減額し、A社を分割し対価として受け取ったとみなしたS社株式の取得原価を移転事業に係る株主資本相当額、すなわち分割前のA社のP社における適正な帳簿価額(のれん計上額60億円を含むことを前提とする)100億円にもとづいて計上。

その後、P社は受け取ったとみなしたS社株式をS社に分配する会計処理に準じた会計処理を行い、S社株式の取得価額100億円に相当する株主資本を減額させる(適用指針203‐2項(2))。

子会社S社の会計処理

個別財務諸表

ステップ2

(借)A社純資産 40億円 (貸)資本金等 100億円

のれん 60億円

P社から分割受入れしたA社のP社における適正な帳簿価額(のれん計上額60億円を含むことを前提とする)を計上し、同額増加資本金等として計上(適用指針203‐2項(2))。

P社の連結消去仕訳

(借)S社資本金等 10億円 (貸)S社株式 10億円

S社の分割により増加する前のS社資本金等とS社株式の消去を行い、S社とA社の統合処理を連結上反映させる。

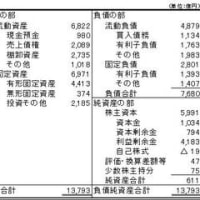

各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表は、以下のとおりである(取引前の各社財務諸表は三角合併前と同じであると仮定します)。

各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表

当該スキームを利用した場合、連結会計上は三角合併の場合と同じ結果となり、実質的にP社が子会社S社を通じてA社を取得した会計処理を行うことになります。個別財務諸表に関しては、P社が合併に際して個別財務諸表上計上したA社ののれんがすべてS社に移転されるという前提のもとでは、S社の個別財務諸表も三角合併の場合と同じ会計処理になりますが、P社において一旦のれんが個別財務諸表上計上され、その後分割にてS社にのれんが移転するというプロセスを経るところが三角合併の処理と異なります。したがって、たとえば分割するA社事業の範囲がA社事業の一部であったり、またP社が個別財務諸表上計上したA社ののれんの全部が移転したとみなされない場合には、対応するのれんの一部または全部がP社の個別財務諸表に残ることも考えられます。

また、このケースのように親会社が100%子会社S社に事業を移転し、かつ、対価(子会社S社株式)が支払われない場合には、親会社の個別財務諸表においては子会社株式を増加させることはできず、親会社の株主資本を変動させることになることに留意してください。なお、当該会社分割において、対価(子会社S社株式)が支払われる場合には、P社はS社株式を計上し、P社株主資本を変動させない処理となります。

IV.まとめ

このように、いずれのスキームを利用してもP社の連結財務諸表上の会計処理は同じ結果となりますが、それぞれの個別財務諸表上の会計処理は異なる可能性があります。また、税務上の取扱いは別途適格性の判定を行い処理することになっていますので会計上の処理と異なる可能性があります。法人税課税は連結納税制度を採用していない限り個々の会社単位で行われますので、税務上の影響は個別会社単位で検討する必要があります。

対価の柔軟化、三角合併の解禁に伴い買収・事業再編のスキーム選択の幅が広がりました。同じ買収、事業再編目的を達成するためのスキームの選定は、法務の観点、労務の観点、事業の許認可の観点等さまざまな視点からの検討が必要ですが、会計処理、税務の観点も重要なポイントとして事前検討を忘れずに行うことが必要です。

(1)スキーム

親会社P社とA社が直接合併を行い、消滅会社A社の株主は対価としてP社の株式の交付を受ける。その後P社は受け入れたA社の事業をそのまま子会社であるS社に会社分割を行いS社とA社を統合する。なお、S社はP社に分割対価としてS社の株式を発行しない(図表4参照)。

図表4■ 親会社と合併した後に子会社に事業を分割

(2)会計処理

親会社に吸収合併した後に子会社に事業を分割するスキームを用いた場合の会計処理は、以下のとおりです。

親会社P社の会計処理

個別財務諸表

ステップ1

(借)A社純資産 40億円 (貸)資本金等 100億円

のれん 60億円

ステップ2

(借)S社株式 100億円 (貸)A社純資産 40億円

のれん 60億円

(借)資本金等 100億円 (貸)S社株式 100億円

P社はA社の吸収合併に際して、消滅会社A社の株主に交付したP社の株式時価額100億円を増加資本金等として計上し、A社から受け入れた時価純資産額40億円と増加資本金等と同額の取得原価100億円との差額60億円をのれんとして計上。

P社は、A社事業の分割に際してまず最初に会社分割の会計処理を行い、分割により移転したA社のP社における適正な帳簿価額(のれん計上額60億円を含むことを前提とする)を減額し、A社を分割し対価として受け取ったとみなしたS社株式の取得原価を移転事業に係る株主資本相当額、すなわち分割前のA社のP社における適正な帳簿価額(のれん計上額60億円を含むことを前提とする)100億円にもとづいて計上。

その後、P社は受け取ったとみなしたS社株式をS社に分配する会計処理に準じた会計処理を行い、S社株式の取得価額100億円に相当する株主資本を減額させる(適用指針203‐2項(2))。

子会社S社の会計処理

個別財務諸表

ステップ2

(借)A社純資産 40億円 (貸)資本金等 100億円

のれん 60億円

P社から分割受入れしたA社のP社における適正な帳簿価額(のれん計上額60億円を含むことを前提とする)を計上し、同額増加資本金等として計上(適用指針203‐2項(2))。

P社の連結消去仕訳

(借)S社資本金等 10億円 (貸)S社株式 10億円

S社の分割により増加する前のS社資本金等とS社株式の消去を行い、S社とA社の統合処理を連結上反映させる。

各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表は、以下のとおりである(取引前の各社財務諸表は三角合併前と同じであると仮定します)。

各社の合併後の個別財務諸表および連結財務諸表

当該スキームを利用した場合、連結会計上は三角合併の場合と同じ結果となり、実質的にP社が子会社S社を通じてA社を取得した会計処理を行うことになります。個別財務諸表に関しては、P社が合併に際して個別財務諸表上計上したA社ののれんがすべてS社に移転されるという前提のもとでは、S社の個別財務諸表も三角合併の場合と同じ会計処理になりますが、P社において一旦のれんが個別財務諸表上計上され、その後分割にてS社にのれんが移転するというプロセスを経るところが三角合併の処理と異なります。したがって、たとえば分割するA社事業の範囲がA社事業の一部であったり、またP社が個別財務諸表上計上したA社ののれんの全部が移転したとみなされない場合には、対応するのれんの一部または全部がP社の個別財務諸表に残ることも考えられます。

また、このケースのように親会社が100%子会社S社に事業を移転し、かつ、対価(子会社S社株式)が支払われない場合には、親会社の個別財務諸表においては子会社株式を増加させることはできず、親会社の株主資本を変動させることになることに留意してください。なお、当該会社分割において、対価(子会社S社株式)が支払われる場合には、P社はS社株式を計上し、P社株主資本を変動させない処理となります。

IV.まとめ

このように、いずれのスキームを利用してもP社の連結財務諸表上の会計処理は同じ結果となりますが、それぞれの個別財務諸表上の会計処理は異なる可能性があります。また、税務上の取扱いは別途適格性の判定を行い処理することになっていますので会計上の処理と異なる可能性があります。法人税課税は連結納税制度を採用していない限り個々の会社単位で行われますので、税務上の影響は個別会社単位で検討する必要があります。

対価の柔軟化、三角合併の解禁に伴い買収・事業再編のスキーム選択の幅が広がりました。同じ買収、事業再編目的を達成するためのスキームの選定は、法務の観点、労務の観点、事業の許認可の観点等さまざまな視点からの検討が必要ですが、会計処理、税務の観点も重要なポイントとして事前検討を忘れずに行うことが必要です。