一時、IT業界で収穫逓増というbuzzwordが流行したが、最近は忘れられたようだ。しかし、この概念は現在の状況を考える上で役に立つ。かつて収穫逓増として騒がれたのは、経済学で正確にいうとネットワーク外部性である。これは古典的な意味での収穫逓増(規模の経済)とは違い、「ある人の行動による利益」が他人の行動に依存する、という「補完性」である。数学的に表現すると、プレイヤーA、Bの行動a、bによる利得関数f(a,b)を2階微分可能とすると、

∂2f/∂a∂b≧0

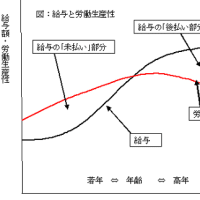

これはsupermodular gameとよばれ、利得が最大と最小の二つのナッシュ均衡をもつことが知られている。これを「最適反応曲線」で描くと「複数均衡の図」になるが、「利得関数」で描くと次のような図になる。今アメリカ経済が落ち込んでいるのは局所最適(原点に近いが利得が低い均衡)だが、全員が協力すれば全体最適が達成可能だとしても、人々の行動の初期値がXより下であるかぎり、非協力(取り付け)がナッシュ均衡になる。他人の行動を所与とするかぎり、自分だけがそこから離れることは合理的ではないからだ。

ケインズ的な失業も、こういう非凸の最適化問題として理解できるが、これは限界原理のような漸近的な最適化手法では解けない(Cooper-John)。これはITでもおなじみの、「他人がみんなウィンドウズを使っているときは、たとえマッキントッシュのほうが性能がよくても自分だけマックに変えると損」をする、という「ネットワーク外部性」と同じである。

この場合に考えられる政策は、政府がまず協力的な行動をとり、世の中が協力するという期待を作り出すことだ。このためには、政府が一時的には(たとえば巨額の不良債権を買い取るなど)大きな損失を覚悟して高い山に上り、「そこから絶対に降りないというコミットメント」を示す必要がある。これがアメリカで多くの経済学者が「大胆な」とか「非正統的な」といった表現を使う理由だ。普通の(合理的な)行動ではだめで、一時的には不合理なコミットメントが必要なのだ(ただし山の頂上まで行く必要はなく、期待値がXを上回ればよい)。

しかし、これは必要条件にすぎない。絶対多数の投資家が政府を信頼するためには、「全体最適となるナッシュ均衡が存在するという共有知識」が必要だ。そのためには金融システムが正常化し、人々が合理的に行動すれば全体最適に収束することが条件だ。いいかえると、

① 人々の行動の期待値がXより上になり

② 協力がナッシュ均衡だという期待が共有される

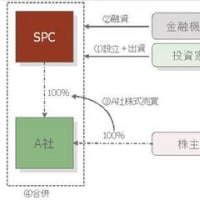

という二つの条件が必要である。このうち本質的なのは②後者で、たとえ政府が債券や株式やケチャップを買いまくっても、財政赤字でいつまでもそんな政策が続けられないと市場が思えば、全体最適はナッシュ均衡にならないので、自律的に維持できない。逆に後者が成り立てば、世界的には資金過剰なので、市場を出し抜いて自分だけ高い山に登ろうという長期投資家(SWFなど)が出てくるだろう。つまり重要なのは、不良債権を清算して「値洗い」し、これ以上悪い均衡にとどまっていても損するという状況を作り出すことである。

これは日本でも同じで、政府が信用されない状態でいくらバラマキをやっても、市場はすぐ悪い均衡に戻ってしまう。そのバラマキの方法も二転三転するようでは、よい均衡の存在もあやしくなり、「景気対策」としても意味をなさない。遠回りのようでも、「大胆かつ非伝統的」なリストラクチャリングを行い企業収益を高め、市場の信認を回復することが最善の政策である。

○ 均衡選択

他人が問題を理解しているのを知ることはやさしいが、どう誤解しているのかを知ることはむずかしい。きょう田中秀臣『経済論戦の読み方』(講談社現代新書)を立ち読みしていて、「リフレ派」が何を誤解しているのかが初めてわかった。

田中氏によれば、日本経済の直面しているのは、X軸に衰退産業、Y軸に成長産業をとった生産可能フロンティアの上で、社会全体の効用曲線がY軸側にシフト しているような状況である。したがって「構造改革」によってX軸の企業を破壊しなくても、フロンティアに沿って徐々に新しい均衡に移行する「漸進的改革」 をすればよいという。

こういう議論が成立するのは、生産可能集合が凸で、効用曲線も凸集合になっている場合に限られる。もしも生産可能集合が非凸であれば、フロンティアに沿って「漸進的に」望ましい均衡に移行することはできない。そして生産可能集合は一般には非凸だというのが、前述のRobertsの本でも強調されている点で ある。

このような非凸の状態は図で描くと、高い山と低い山が並んでいるような状態だ。低い山の山頂にいる人は、局所的にはもっとも高い所にいるので、わざわざ山を降りてもう一つ の山に登りたくない。まして、もう一つの山が今いる所よりも高いかどうかわからなければ、低い山の上から動こうとしないだろう。日本経済が陥っているの も、こういう「局所最適化」のパラドックスである。

ゲーム理論で(否定的に)証明されたように、こうした複数均衡のなかから最適な均衡を求める「均衡選択」の問題には一般的なアルゴリズムが存在しない。企業戦略や経済政策に求められているのは、このように個々人の努力では解決できない均衡選択だ。構造改革とか制度設計という言葉に意味があるとすれば、こうした戦略的な決断であり、それは現在の日本経済においてはマクロ的な安定化政策よりもはるかに重要である。

∂2f/∂a∂b≧0

これはsupermodular gameとよばれ、利得が最大と最小の二つのナッシュ均衡をもつことが知られている。これを「最適反応曲線」で描くと「複数均衡の図」になるが、「利得関数」で描くと次のような図になる。今アメリカ経済が落ち込んでいるのは局所最適(原点に近いが利得が低い均衡)だが、全員が協力すれば全体最適が達成可能だとしても、人々の行動の初期値がXより下であるかぎり、非協力(取り付け)がナッシュ均衡になる。他人の行動を所与とするかぎり、自分だけがそこから離れることは合理的ではないからだ。

ケインズ的な失業も、こういう非凸の最適化問題として理解できるが、これは限界原理のような漸近的な最適化手法では解けない(Cooper-John)。これはITでもおなじみの、「他人がみんなウィンドウズを使っているときは、たとえマッキントッシュのほうが性能がよくても自分だけマックに変えると損」をする、という「ネットワーク外部性」と同じである。

この場合に考えられる政策は、政府がまず協力的な行動をとり、世の中が協力するという期待を作り出すことだ。このためには、政府が一時的には(たとえば巨額の不良債権を買い取るなど)大きな損失を覚悟して高い山に上り、「そこから絶対に降りないというコミットメント」を示す必要がある。これがアメリカで多くの経済学者が「大胆な」とか「非正統的な」といった表現を使う理由だ。普通の(合理的な)行動ではだめで、一時的には不合理なコミットメントが必要なのだ(ただし山の頂上まで行く必要はなく、期待値がXを上回ればよい)。

しかし、これは必要条件にすぎない。絶対多数の投資家が政府を信頼するためには、「全体最適となるナッシュ均衡が存在するという共有知識」が必要だ。そのためには金融システムが正常化し、人々が合理的に行動すれば全体最適に収束することが条件だ。いいかえると、

① 人々の行動の期待値がXより上になり

② 協力がナッシュ均衡だという期待が共有される

という二つの条件が必要である。このうち本質的なのは②後者で、たとえ政府が債券や株式やケチャップを買いまくっても、財政赤字でいつまでもそんな政策が続けられないと市場が思えば、全体最適はナッシュ均衡にならないので、自律的に維持できない。逆に後者が成り立てば、世界的には資金過剰なので、市場を出し抜いて自分だけ高い山に登ろうという長期投資家(SWFなど)が出てくるだろう。つまり重要なのは、不良債権を清算して「値洗い」し、これ以上悪い均衡にとどまっていても損するという状況を作り出すことである。

これは日本でも同じで、政府が信用されない状態でいくらバラマキをやっても、市場はすぐ悪い均衡に戻ってしまう。そのバラマキの方法も二転三転するようでは、よい均衡の存在もあやしくなり、「景気対策」としても意味をなさない。遠回りのようでも、「大胆かつ非伝統的」なリストラクチャリングを行い企業収益を高め、市場の信認を回復することが最善の政策である。

○ 均衡選択

他人が問題を理解しているのを知ることはやさしいが、どう誤解しているのかを知ることはむずかしい。きょう田中秀臣『経済論戦の読み方』(講談社現代新書)を立ち読みしていて、「リフレ派」が何を誤解しているのかが初めてわかった。

田中氏によれば、日本経済の直面しているのは、X軸に衰退産業、Y軸に成長産業をとった生産可能フロンティアの上で、社会全体の効用曲線がY軸側にシフト しているような状況である。したがって「構造改革」によってX軸の企業を破壊しなくても、フロンティアに沿って徐々に新しい均衡に移行する「漸進的改革」 をすればよいという。

こういう議論が成立するのは、生産可能集合が凸で、効用曲線も凸集合になっている場合に限られる。もしも生産可能集合が非凸であれば、フロンティアに沿って「漸進的に」望ましい均衡に移行することはできない。そして生産可能集合は一般には非凸だというのが、前述のRobertsの本でも強調されている点で ある。

このような非凸の状態は図で描くと、高い山と低い山が並んでいるような状態だ。低い山の山頂にいる人は、局所的にはもっとも高い所にいるので、わざわざ山を降りてもう一つ の山に登りたくない。まして、もう一つの山が今いる所よりも高いかどうかわからなければ、低い山の上から動こうとしないだろう。日本経済が陥っているの も、こういう「局所最適化」のパラドックスである。

ゲーム理論で(否定的に)証明されたように、こうした複数均衡のなかから最適な均衡を求める「均衡選択」の問題には一般的なアルゴリズムが存在しない。企業戦略や経済政策に求められているのは、このように個々人の努力では解決できない均衡選択だ。構造改革とか制度設計という言葉に意味があるとすれば、こうした戦略的な決断であり、それは現在の日本経済においてはマクロ的な安定化政策よりもはるかに重要である。