令和4年8月1日

ボルネオ島、バリクパパン製油所

(石油資源を巡る争いの歴史)

投稿者:横浜黒船研究会会員 清水 隆博

目次;

1.石油と戦争

2.日米開戦と石油問題

3.南方石油資源

4.バリクパパン製油所の概要と歴史

5.製油所の防空任務に就いた第381海軍航空隊

6.381空の飛行長、黒沢丈夫大尉

7.石油資源を巡るヨーロッパでの航空戦

8.教訓として何を学ぶべきか?

1.石油と戦争

1921年(大正10年)、フランスの政治家であり、作家であるヘンリー・ベレンジャー(1867~1952)は石油の重要性について以下のように述べている。

「石油を制する者は、世界を制する。何故なら、その者は、重油により海を、高度に

精製された石油により空を、ガソリンと灯油により陸を支配できるからだ。さらに、その者は、石油から得られた莫大な富があるゆえに、経済的な意味において人々をも支配しようとするだろうから」

その年(1921年)、日本では戦艦「陸奥」が竣工し、その前年には「長門」が竣工している。共に石炭と重油の混焼式であったが、その後新たに竣工した戦艦の機関は全て重油専焼式となり、昭和前期には日本海軍の艦艇の機関はほぼ重油専焼式に切り替わった。軍艦の燃料が石炭から重油へ切り替わるという大きな変化が起きていた。

同時期の世界に目を転じれば、第一次世界大戦終結後の世界秩序をどう構築するかが

議論されていた。第一次世界大戦では航空機が兵器として登場し、戦争の様相を激変させ

た。その後、各国はその技術開発に邁進し、航空機は急激な発展を遂げた。航空機のエン

ジンにはガソリンを燃料とする内燃機関が用いられる。蒸気機関はその重量・大きさに対

して出力が小さ過ぎて航空機には使えなかった。航空機燃料は高品質で大量のガソリンを

必要としたので、石油需要は航空兵器の発達と需要の拡大に伴い急激に増加していった。

2.日米開戦と石油問題

日本が米国との戦争に突入した原因については、以前から多くの著作物が刊行され、様々な見解が述べられてきている。現在も新たに発見された文献・資料・証言などに基づき、過去の定説が強化され、または新たな解明が進むなど研究が続いている。

戦後暫くの間は、「この戦争は一部の権力者達の無知と誇大妄想的野心から引き起こされたものであり、逆に、それらさえ無ければ、あのような無謀な戦争は起こり得なかった」という論調が多かったように思う。しかし、昨今では当時の国内外の経済・社会情勢、日本の歴史的背景、地政学的な立ち位置、航空兵器を含む軍事技術の進展、米国の対日政策、といった多角的な視点から事実に迫ろうとする分析・研究が多くなっている。本稿では、開戦のトリガーとなったのは米国の石油による一連の対日経済制裁であったことを踏まえ、エネルギー安全保障の視点から分析を行ってみたい。

米国は、元来、中国での権益に大きな関心を抱いており、日本に対しては一貫して中国大陸からの撤兵を要求していた。昭和14年12月、米国は、モラル・エンバーゴ(道義的輸出禁止令)を発動し、航空機用ガソリン製造設備、製造権の日本への輸出を禁止することで対日経済制裁に踏み切った。その後、石油関連の装置、技術、資材等に規制範囲を広げ、昭和16年8月には石油そのものを完全に禁輸とした。

日本は、大陸での戦争継続のために石油を渇望していたが、その石油の約8割は米国から輸入していた。その米国が「中国から撤兵しなければ、石油を輸出しない」と伝えてきたが、大陸からの撤退は受け入れ難い選択肢であった。日清・日露の2つの戦争を起点とする膨大な犠牲と費用の上に勝ち取った権益をあっさりと放棄することなど、当時の国内世論からして到底承服できるものではなかった。

この苦境を打開するため、日本は以下の解決策を考え、実行に移した。;

①日本の勢力圏内での石油資源の探査と確保

②石油輸入先の分散化

③オランダ領東インド政府との通商交渉

④人造石油技術(石炭の液化技術)の導入

⑤石油備蓄量の増加

⑥南方石油資源の確保と還送

結果として⑤の備蓄には成功したものの、①から④のいずれの方策も実を結ぶことは無かった。特に、④の人造石油技術の導入に関しては、昭和18年度末までに石油需要の4割、年間200万㎘の生産を目標に、当時の金額で約8億円、国家予算の約4分の1、戦艦「大和」8隻分の建造予算に相当する資金を投入したが、目標とは程遠い結果に終わった。このため、最終的には⑥の方策を選ばざるを得なかった。この間の事情については、当時の陸軍大臣であった東条英機の以下の逸話が残っている。;

『昭和16年6月22日(モラル・エンバーゴにより、石油の対日輸出が全面許可制となった日の翌日)、陸軍省燃料課の担当者が東条陸相へ、「南へ出て行かなければ、2年といわず1年で作戦不能の状態に陥る」旨を報告した。これを聞いた陸相は、「泥棒をせい、というわけだな」言い、人造石油の生産が絶望的であることを初めて知って、物凄い声で次のように怒鳴りつけた。「この馬鹿者ッ!長い間おまえたちが提灯をもってきたからこそ、なけなしの資材を人造石油に注ぎ込んできたんじゃないか。それを今このせっぱ詰まった時になって、役に立つとは思えません、とぬけぬけと言いおる。自分たちのやるべきことをおろそかにしておいて、困ったからと人に泥棒を勧めにくる。いったい、日本の技術者は何をしておるのだ!」

罵声を浴びせられて、すごすごと退出する担当者の背中に大声で「泥棒はいけませんよッ!」と追い打ちが掛かった。』(出典:高橋 健夫、『油断の幻影』、P.5~P.10)

3.南方石油資源

昭和16年11月5日の御前会議の席上、企画院から石油の需給見通しについて以下の数字が説明された。この見通しの中で、需給バランスがプラスであれば、戦争をしても石油不足には陥らないことを意味していた。

表1

席上、企画院総裁は、臥薪嘗胆(戦争回避)を選択した場合でも3年後には需給困難に

陥り、人造石油については、「人造石油生産に依る自給の解決は至難にして第4年目に至りては施す術なきに至るを惧れるのであります」と述べ、蘭印(オランダ領東インド)からの石油の還送に期待する以外に需給維持の見込みはほとんどない、と発言した。

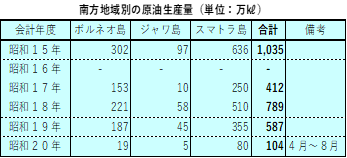

日本が獲得を目指していた南方油田地域の原油生産量は、開戦直前(昭和15年)の時点で表2のとおり、約1,090万㎘(注1)で、世界全体の総生産量の3.2%を占めていた。なお、後述するルーマニア油田地帯では約675万㎘を産出していた。表1上での南方からの還送計画値は最大で450万㎘なので、南方へ進出して戦前の40%程度まで石油生産能力を回復させることが出来れば、開戦しても戦争は続行可能なはずであった。

表2

表3

開戦後、南方における油田と製油所の復旧は予想をはるかに上回る速さで進み、開戦翌年の昭和17年の原油生産量は戦前の約40%にまで回復し、約412万㎘に達した。このうち、約167万㎘(開戦前の予想量の約5.6倍)が日本へ還送された。この年の日本国内の予想消費量(軍需部門)は380万㎘であったから、南方の石油で44%を賄ったことになる。この結果には、軍部はむろんのこと、日本国中が沸き上がった。

南方石油地帯には図1のとおり多数の油田と製油所があったが、

図1

中でもボルネオ島(カリマンタン島)のバリクパパン製油所はスマトラ島のスンゲイ・ゲロン製油所に次いで原油生産量が多く、航空機エンジン用の高級潤滑油を生産できた唯一の製油所であったため(注2)、早くから戦略的に重要視されていた。

4.バリクパパン製油所の概要と歴史

戦前、南方で産出される石油のほとんどはロイヤル・ダッチ・シェル系列のバターフセ石油会社(B.P.M.)が独占し、採油、精製、運搬、販売までの全てを管理、運営していた。バリクパパン製油所は、B.P.M.の5つの製油所の中の一つであり、東南アジアでは2番目に大きな規模の製油所でであった。ボルネオ島東海岸の港湾都市、バリクパパンに隣接して建設され、工場の敷地は約2.5㎢に及び、昭和15年における産油量は、211万㎘(注3)であった。

この製油所はスタンダード石油会社によって建設され、アメリカ本土以外では当時としては最新の製油所であった。オランダの技術者が操業を行っていたが、オランダがボルネオ島から撤退する際、設備を破壊していった。日本はその損傷を即座に修理し、昭和17年12月末には、戦前の製油能力の約80%に達する状態にまで復旧させ、年間生産量は約165万㎘(注4)に達した。

バリクパパン製油所は、その生産量が多いことに加え、製品の質においても優れており、精製された航空機用燃料のオクタン価は95~97に達していた。当時の日本の軍用機用燃料に求められていたオクタン価は92~95であったから、品質は申し分のない

レベルであった。更に、航空機エンジン用の潤滑油についても高品質のものが生産され、戦闘機の故障率を低減させ、結果としてその稼働率を向上させた。

5.製油所の防空任務に就いた第381海軍航空隊

昭和18年10月、東南アジアの油田地帯の防空を主任務とし、西部ニューギニアからアンダマン諸島に及ぶ広い地域を守備範囲とする第381海軍航空隊(以下、381空と略)が編制された。当初は36機の定数であったが、昭和19年3月にバリクパパンへ進出した直後には戦闘機48機、戦闘爆撃機48機、偵察機24機、合計120機へと増強された。

余談になるが、亡父は昭和19年4月1日付で381空の第602飛行隊へ整備兵として派遣されている。

昭和19年9月30日から10月14日の間、米軍爆撃機により4回の空襲を受けるが、最初の2回は邀撃に成功し、米軍へ可成りの損失・損害を与えた。米軍側の資料では、16機の爆撃機(B-24)と5機の護衛戦闘機の喪失が記録され、撃墜を免れた

ものの損害を被った機、事故機、行方不明機も含めると120機に上り、戦力の約1/3を喪失したことが記されている。

表4

米軍爆撃機の指揮官達は「日本の防空戦闘機隊の技量は高く、冷静で効果的な攻撃を加えてきた」と報告し、爆撃機の搭乗員達は、「その攻撃のほとんどが後方の高位からの急降下攻撃であり、闘志にあふれた攻撃であった。非常に動揺させられたのは、第5爆撃航空群が日本軍の空対空黄燐爆弾による攻撃を最初に受けたことで、日本軍戦闘機は、爆撃機編隊の100フィート(約30.5m)から500フィート(約152.4m)上空からやや浅い角度での急降下、若しくは水平方向、或いは正面から爆撃編隊の中を通過しつつ、この型の爆弾を投下した」と、報告している。

昭和20年4月上旬に本土への転進が命じられ、零戦54機と月光6機がシンガポールのセレター基地から中国沿岸基地を経由し、5月中旬日に九州の鹿屋基地へ帰還した。

6.381空の飛行長、黒沢丈夫大尉

381空が開隊された時、飛行隊長として任命されたのは黒沢丈夫大尉であった。辞令を受けて着任してみると、飛行長が欠員となっていたので、飛行長と飛行隊長を兼務することになった。このため、自ら戦闘機に搭乗して出撃することもあった。あるときは、米軍機と交戦中に被弾し、操縦困難となった機体をなだめすかしながら、辛うじて基地へたどり着いたこともあった。バリクパパンへ進出後は、大編隊で来襲するであろう大型爆撃機を邀撃するための戦術を練り上げ、良質で豊富な航空燃料を活用して猛訓練を重ねた。

黒沢大尉(当時30歳)は、群馬県多野郡上野村の出身で、昭和11年に海軍兵学校を第63期生として卒業。卒業後は、米国への遠洋航海に参加し、その折、圧倒的な国力の差を痛感している。

話が前後するが、太平洋戦争開戦の劈頭、台湾からフィリピン島の米軍基地へ長距離渡洋攻撃が行われた。この作戦において、黒沢大尉は地上銃撃隊の指揮官を務め、クラーク・フィールド飛行場に駐機中の米軍機を壊滅させた。これにより、米軍は東アジアにおける制空権を一瞬にして失う。また、この攻撃に参加していた陸上攻撃機はキャビテ軍港を攻撃し、海軍施設に保管されていた潜水艦用の魚雷、233本を誘爆させた。開戦時点で太平洋方面に配備されていた米国海軍の主要兵力は潜水艦だけであったので米軍側は制海権も同時に失った。

こうした状況の中、昭和17年から18年末までの約2年間は、南方資源地帯から日本本土への海上補給路が確保され、開戦1年目には167万㎘(企画院予測;30万㎘)、2年目には230万㎘(企画院予測;200万㎘)の石油を本土へ還送できた。

既述のとおり、381空は合計120機(定数)の航空機を擁し、総勢で千名程の航空隊であり、その頂点に立っていたのが黒沢大尉であったから、亡父のような下士官と直接、言葉を交わすということは有り得なかった。しかし、大尉の搭乗機の整備を担当して

いたので、頻繁に会話をした。大尉は航空機整備の重要性をよく理解していて、搭乗する際はいつも整備の労をねぎらってくれた。

戦後、黒沢大尉は故郷へ復員し、昭和40年から連続10期(約40年間)、上野村の村長を務めた。昭和60年の8月12日、日本航空の旅客機(123便)が上野村付近の御巣鷹山に墜落した際、黒沢村長は献身的に事故対応にあたり、慰霊碑の建立、慰霊祭の

挙行、遺族の支援も行った。

7.石油資源を巡るヨーロッパでの航空戦

日本と同様にドイツも石油資源に乏しい国であった。これを危惧していたドイツはかねてからルーマニアに目を付けていた。ヨーロッパで最古にして最大規模のプロエスティ油田とその製油所があるルーマニアは、1941年(昭和16年)1月にドイツの支配下に置かれた。この油田の年間産油量、約675万㎘は、ドイツの石油需要の1/3とイタリアの全需要を賄うことができた。生産された石油製品は航空機用ハイオクタン・ガソリン、戦車用の燃料、ベンゼン、そして潤滑油であり、これらは全てドイツへ輸送された。

米国陸軍航空軍(以下、AAFと略記)の最重要戦略教義は、産業網構造理論(注5)に依拠した。石油はあらゆる近代産業の重要な要素になると考えていたので、プロエスティ製油所への爆撃作戦、「津波作戦」が立案された。この作戦には超低空飛行爆撃という前代未聞の戦術を用いることが決定されたが、この戦術を聞かされて驚いた搭乗員達と現場の指揮官達は承服し難い損害を予想し、高高度攻撃戦術に切り替えるべきであると強く進言した。しかし、作戦計画が変更されることはなく、1943年(昭和18年)8月に決行された。結果として搭乗員達の不安は的中し、作戦に参加した178機のB-24のうち、54機が失われ、58機が損傷を受けた。この他に事故機、行方不明機も多く、翌日の任務に出撃できたのはわずか33機だけであった。

この作戦の主力部隊となったのは、北アフリカに展開していたAAFの第9航空軍であり、その司令官はルイス・ブレレトン少将であった。彼は、太平洋戦争の開戦の日、フィリピンのクラーク・フィールドにおいて、指揮下にあった極東空軍のほとんど全てを瞬時にして地上で壊滅させてしまった。この事実はAAF内で知れ渡っており、この時期における彼の評価は決して名誉なものではなかった。「津波作戦」に対するブレレトンの姿勢については、「この作戦に入れ揚げていた」とする説と、作戦に危惧の念を抱いていたものの、「上司のアイゼンハワー将軍が既に承認した作戦計画を変更することに躊躇していた」という説がある。

その後、プロエスティ製油所へのAAFの空爆は様々な形で繰り返され、1944年8月24日に全ての稼働を停止させたが、その直後にソ連軍がこの製油所を占領した。

8.教訓として何を学ぶべきか?

江戸時代までの日本は、日本列島内の自然エネルギーだけに依存した循環型社会が成り立っていた。例えば、降雨と太陽の日射を利用して栽培された穀類を食物エネルギー源とし、櫨の木から摂れた木蝋を照明用のエネルギー源とし、暖房用のエネルギー源も植物由来の薪、木炭であった。移動・輸送のためのエネルギー源としては、人力、畜力、河川の流れ、掘割での水運、海流、風力が利用されていた。

幕末、ペリー艦隊が来航した際、交易を迫るペリー提督に対し林復斎(大学頭)は、「交易というものは、余剰の品物を欠乏している品物に交換する行為であり、国益にもなるものだが、元来日本国は、自国の生産物で自足しており、外国の品物がなくとも少しも不足はない」と、毅然として主張し、交易を断念させている。

明治維新以降、日本は産業の近代化を推進し、これを成し遂げるが、その成功を支えた要因の一つは国内で採掘された石炭であった。

下記の表は明治時代の石炭の生産量、輸出・輸入量、並びに消費量を表したものである。

表5

明治37年だけは輸入量が急増しているが、これは日露戦争時、軍艦の燃料として英国からカーディフ炭(無煙炭)を緊急輸入したためである。こうした例外を除けば、工業用燃料や一般船舶用燃料は全て日本国内で賄うことが出来たと同時に、余剰の石炭(国内生産量の約4割)は東南アジア各国へ輸出され、貴重な外貨獲得資源となっていた。明治時代、日本はエネルギー資源の輸出国であった。

大正時代に入って10年が経過した頃から、燃料エネルギー源として石油が登場し、その後の経緯は既述のとおりであるが、石炭から石油への変換スピードがあまりに早かったこと、石油埋蔵地域が地理的に偏在していたこと、油田探査技術が劣っていたこと(注6)、そして人造石油技術の導入が頓挫してしまったこと(注7)は痛恨の極みであった。

以上、日本の近現代史を“唯エネルギー史観”的に俯瞰し、石油資源を巡る争いとしてバリクパパンとプロエスティという2つの事例を取り上げてみたが、これを踏まえて日本の将来を考えると次のような施策を講じる必要があると思う。

*再生可能エネルギーの更なる開発と普及

*食料自給率の向上

*省エネ技術の更なる開発と普及

*蓄電・送電技術の開発促進

*ライフ・スタイルの見直し

*普遍的価値を共有できる国々とのサプライ・チェーン(供給網)の強化

*普遍的価値を共有できない国々への経済的依存からの脱却

輸入価格が安い、簡単に手に入る、といった目先の利益に惑わされると、国家間に安全保障上の緊張事態が起きた際、その対処のオプションは極めて制限されたものにならざるを得ない。最悪の場合、「専制と隷従、圧迫と偏狭」を受け入れざるを得ない事態にもなりかねない。

普遍的価値観の異なる国家ではあるが資源大国だからとか、巨大市場を有する国だからと言って、こうした国家との取引に依存することのリスクを認識し、エネルギー、食糧、並びに基幹インフラといった国民の生命・生活維持に必要不可欠なものに限っては、国家として自立した供給システムを構築する必要がある。こうしたシステムの構築コストと平時における国際市場価格との間に不利益な差額が生じるケースも起こり得るであろうが、それは子孫が安心して暮らせる世の中を招来するための先行投資、若しくは保険料と考えるべきだと思う。

*注;

注1:昭和15年時点での南方石油地帯の原油生産量については、表2

(1,090万㎘)と表3(1,035万㎘)で異なるが、出典の資料、並びに年

度の取り方の違いに起因している。

注2:航空機用高級潤滑油は全て輸入に依存しており、国産化がようやく始まったのは

昭和18年以降であったから、バリクパパン製油所が高級潤滑油の供給に果たし

た役割は大きかった。

注3:『太平洋戦争と石油(戦略物資の軍事と経済)』、三輪 宗弘 著、

日本経済評論社、(ISBN4-8188-1648-5)、P.135、

図5-1(南方地域別産油量額(1940年)上の数字より換算

注4:この生産量の中には、航空機用揮発油、14万㎘(同年の海軍の航空用燃料の本

土内総使用量の12%に相当)が含まれる。)

注5:近代工業国家において産業の中枢が破壊されると、その集中度の高さゆえ影響は

極めて大きなものとなると同時に、瞬時にしてその影響が波及し、結果として産

業構造を維持できなくなる。よって、産業の中枢部の破壊と防御が戦争の行方を

決定付けるという理論

注6:中国大陸にも膨大な石油資源はあった。戦後14年が経過した頃、満州中央部で

大慶油田が発見され、その10年後には遼河油田が発見された。この2つの油田

の合計産油量は、ピーク時点で日産22.7万㎘に達した。因みに、昭和15年

の日本の石油消費量は日量1.3万㎘であった。

注7:ドイツは、1941年から1945年までの間、年平均で322万㎘の人造石油

を生産した。この量は日本が開戦した場合は、総需要量の約6割、臥薪嘗胆の場

合は全て賄える量に相当した。

*表、図の出典;

表1:『石油で読み解く「完敗の太平洋戦争」』、P.75

表2:『陸軍燃料廠(太平洋戦争を支えた石油技術者たちの戦い)』、P.43

表3:同上、P.196(バレルをキロリットルへ換算して作表)

表4:『Knockout Blow? – The Army Air Force’s Operation against Ploesti and

Balikpapan』by John G. Bunnell ((ISBN 9781521246498)

表5:日本鉱業発達史、「エッセー、戦争と石油(5)石油・天然ガスレビュー

図1:筆者作成

(参考資料;石井正紀、『陸軍燃料廠(太平洋戦争を支えた石油技術者たちの戦い)』)

*参考文献;

1)岩間 敏、『Essay 戦争と石油(1)(太平洋戦争篇)』、

石油・天然ガスレビュー、2006.1 Vol.40 No.1

2)岩間 敏、『Essay 戦争と石油(2)(太平洋戦争篇)』、

石油・天然ガスレビュー、2006.3 Vol.40 No.2

3)岩間 敏、『Essay 戦争と石油(3)(『日蘭会商』から石油禁輸へ)』、

石油・天然ガスレビュー、2010.3 Vol.44 No.2

4)岩間 敏、『Essay 戦争と石油(5)(世界最初の「戦略石油備蓄」)』、

石油・天然ガスレビュー、2011.3 Vol.45 No.2

5)『Knockout Blow? 』(Introduction, Chapter 1, 2, and 3)

(The Army Air Force’s Operations against Ploesti and Balikpapan)

(ISBN 9781521246498), Written by John G. Bunnel

6)『Operational Record of Ploesti Mission,(U.S. Air Force Historical Study

No.103) 』

Prepared by Assistant Chief of Air Staff, Intelligence Historical Div.

7)渡辺 洋二、『局地戦闘機「雷電」』、朝日ソノラマ、

(ISBN 4-257-17264-9)

8)岩間 敏、『石油で読み解く「完敗の太平洋戦争」』、朝日新聞、

(ISBN 978-4-02-273157-9)

9)神立 尚紀、『零戦 最後の証言』、光人社、

(ISBN 978-4-7698-2671-2)

10)渡辺 博史、『空の彼方(海軍基地航空隊要覧(3))』、楽學庵

11)渡部 伊三郎、『第102海軍燃料廠主要装置説明書(昭和18年1月)』

12)三輪 宗弘、『太平洋戦争と石油(戦略物資の軍事と経済)』、日本経済評論社、

(ISBN 4-8188-1648-5)

13)山中 髙𠮷、『鎮魂歌、おーい 空よ海よ(上)、(バリックパパン・知られざる

激戦場(381空))』

14)白石 光、『津波作戦(プロエスティ油田を襲った空前の超低空爆撃)』、

学習研究社、歴史群像(No.79)Oct.2006

15)黒沢 丈夫、『南西方面における海軍戦闘機隊』、潮書房、「丸」別冊、(静かなる

戦場)

16)岩間 敏、『日米開戦と人造石油』、朝日新聞社、(ISBN 978-4-02-273688-8)

17)渡部 伊三郎、『日本海軍燃料史(第8章、大東亜戦争と第百二海軍燃料廠)』

18)古峰 文三、『日本陸海軍100オクタン燃料始末記』、学研プラス、

歴史群像(No.158)Dec.2019

19)市田 隆、文化・文芸(2015年8月24日)「今こそ、小林 秀雄」、

朝日新聞社

20)高橋 健夫、『油断の幻影(一技術将校の見た日米開戦の内幕)』、時事通信社、

(ISBN 4-7887-8537-4)

21)石井 正紀、『陸軍燃料廠(太平洋戦争を支えた石油技術者たちの戦い)』、

潮書房光人社、(ISBN 978-4-7698-2381-0)

22)森田 健司、『現代語訳「墨夷応接録」(江戸幕府とペリー艦隊の開国交渉)』、

作品社、(ISBN 978-4-86182-717-4)