夕食の時間は6時~7時のスタート。

6時半が多いようで、この日もたぶん宿泊している3組同時のスタートでした。

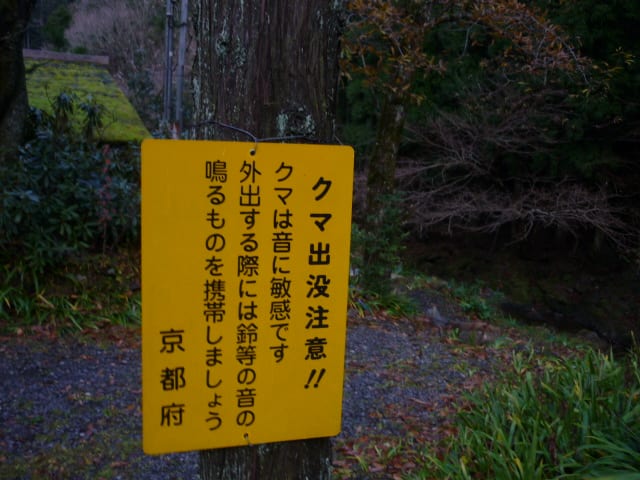

場所は空いている時は自室や他の客室の時もあるようですが、この日は本館。

玄関には水が打たれ、人数分の履物がスタンバイ(2人×3組)。

本館への石畳には、露地行灯が用意されます。

続き間を、四季の絵が美しい襖で4つに仕切られています。

私達は秋の部屋。

私達は秋の部屋。

和室で楽な座布団が用意されている。

和室で楽な座布団が用意されている。

目の前でお料理が造られるカウンターもあります。

鶴もおめでたい感じ。

鶴もおめでたい感じ。

他のお部屋は朝食編でご紹介します。

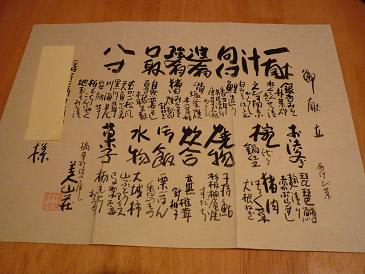

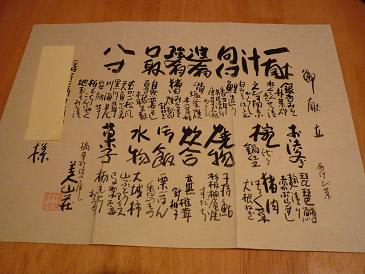

夕食の献立は、希望すれば後でもらえます。

オリジナル布巾、御所車よりかわいい。

オリジナル布巾、御所車よりかわいい。

持ち帰れると聞いた事がありますが、どうなんでしょう?

食前酒には日本酒で京都のお酒、弥栄鶴(やさかづる)が用意されていました。

とても飲みやすく、量もたくさん。

とても飲みやすく、量もたくさん。

お酒に弱い私達はこれで終了。

たぶん「弥栄鶴 特選 ハイブレンド」という、このブランドの中では最も甘口で

高濃度なお酒ですが、飲み口は爽やかです。

お祝いなので寿と書かれた箸袋。お赤飯も出していただきました。

箸置きは、ないんですね。懐紙で作成。

箸置きは、ないんですね。懐紙で作成。

器が柄違い

どうやらお隣のリピーターらしいご夫婦は、旦那様の誕生日みたい。

もう1組は遠方から来られた女性お2人。

そんな感じでお隣の様子がなんとなくわかります。

一献 銀杏みそ朴葉炉 れんこんあちゃら漬

一献 銀杏みそ朴葉炉 れんこんあちゃら漬

大きな銀杏、みそも美味しく、お酒のすすむ一品。

大きな銀杏、みそも美味しく、お酒のすすむ一品。

美山荘の料理を紹介した本にも載っていました。

美山荘の料理を紹介した本にも載っていました。

美味しんぼ(6巻 春のいぶき)にも紹介されています。

あちゃら漬けは酢漬けの一種。もともとはピクルスをまねてつくったもののようで、「あちゃら」とは外国の意味とも、またポルトガル語のアチャールachar(野菜、果物の漬物)に由来するともいわれる。蓮根(れんこん)、ダイコン、ゴボウなど、季節の根菜類を刻んで甘酢に漬ける。さっぱりした味。調味液は酢、みりん、砂糖、食塩、トウガラシなどを用いる。作り方は、材料の野菜を薄切りにし、固いものはさっと湯通ししたのち、材料をあわせていったん煮立てた漬汁に浸し、押しをかける。1日程度で食べることができる。《料理網目調味抄》(1730)には阿茶蘭漬、《料理山海郷》には阿茶羅漬の名でつくり方が紹介されている。前者は、酢に塩を加えて煮返したものにナス、ショウガ、ミョウガ、れんこん、ゴボウ、イワシ、貝類などをつけるとあり,後者では酢,塩に酒を加えて2度沸騰させて冷ましたものに魚のつくり身をつけるとしてある。より古く1689年(元禄2)刊の《合類日用料理指南抄》には南蛮漬の名で書かれており、はじめは南蛮漬、のちにアチャラ漬というようになったかと思われる。

あちゃら漬けは酢漬けの一種。もともとはピクルスをまねてつくったもののようで、「あちゃら」とは外国の意味とも、またポルトガル語のアチャールachar(野菜、果物の漬物)に由来するともいわれる。蓮根(れんこん)、ダイコン、ゴボウなど、季節の根菜類を刻んで甘酢に漬ける。さっぱりした味。調味液は酢、みりん、砂糖、食塩、トウガラシなどを用いる。作り方は、材料の野菜を薄切りにし、固いものはさっと湯通ししたのち、材料をあわせていったん煮立てた漬汁に浸し、押しをかける。1日程度で食べることができる。《料理網目調味抄》(1730)には阿茶蘭漬、《料理山海郷》には阿茶羅漬の名でつくり方が紹介されている。前者は、酢に塩を加えて煮返したものにナス、ショウガ、ミョウガ、れんこん、ゴボウ、イワシ、貝類などをつけるとあり,後者では酢,塩に酒を加えて2度沸騰させて冷ましたものに魚のつくり身をつけるとしてある。より古く1689年(元禄2)刊の《合類日用料理指南抄》には南蛮漬の名で書かれており、はじめは南蛮漬、のちにアチャラ漬というようになったかと思われる。

汁 えびす南京からし白みそ仕立

汁 えびす南京からし白みそ仕立

やはり美山荘定番の白味噌のお椀。

やはり美山荘定番の白味噌のお椀。

赤味噌を隠し味に入れていて、季節に合わせて量を調整しているそうです。

向付 鯉造り 香茸 共皮湯引 唐草大根、わさび

向付 鯉造り 香茸 共皮湯引 唐草大根、わさび

進肴 筍塩釜焼 木の芽

進肴 筍塩釜焼 木の芽

以前は「杣焼」と呼ばれていたようです。

杣とは、山で木を切る木こりを意味し、杣人(そまびと)とは木こりのことです。

強肴 猪肉みそ漬燻製 針ねぎ

強肴 猪肉みそ漬燻製 針ねぎ

どんぐりを食べている猪って、イベリコ豚みたい。

どんぐりを食べている猪って、イベリコ豚みたい。

やはり美山荘の料理を紹介した本に載っていました。

やはり美山荘の料理を紹介した本に載っていました。

進肴=強肴だと思っていましたが、使い分けに意味が?

預け鉢とも呼び、懐石の一品で一汁三菜の他に酒を勧めるために追加

預け鉢とも呼び、懐石の一品で一汁三菜の他に酒を勧めるために追加

される料理のこと。

進肴(すすめざかな)、追肴(おいざかな)ともいう。

進肴、その時期のうまいもの一品。強肴、メインディッシュ的存在。

ということですね、なるほど勉強になりました。

では表紙の写真も強肴で行きましょう。

口取 自然薯むし 百合根 木耳(きくらげ)生麩

口取 自然薯むし 百合根 木耳(きくらげ)生麩

実は私が気になったのは、料理でなくこの漆器。菊の花びらが12枚・・・

こちらでは、江戸時代に大名から庶民までが愛用し、非常に人気があった朽木盆が使われています。

こちらでは、江戸時代に大名から庶民までが愛用し、非常に人気があった朽木盆が使われています。

藩のお使い物などで全国ブランドになった朽木盆は、芭蕉の句にも登場します。

しかし陶器の普及が進み、明治時代中期には朽木盆は生産されなくなりました。

そのために現在は数が限られており、非常に貴重な品です。

デザインは主に朱漆や黒漆で、菊の花などを線書きで表したもの。

漆の産地である青森県の古式浄法寺紋様にも、同じようなものがあります。

花びらの数は朽木が16枚なのに対して、浄法寺は12枚。

もちろん例外もあり、朽木や浄法寺以外でも同じような紋様が見られます。

八寸

八寸

むかご松風

むかご松風

天魚(あめご)からすみ

天魚(あめご)からすみ

川海老

川海老

安納芋

安納芋

栃もちこんにゃく

栃もちこんにゃく

地玉子みそ漬 琥珀玉子という言い方も。

地玉子みそ漬 琥珀玉子という言い方も。

黒川茸

黒川茸

黒川茸は茸好きにはたまらない茸で、松茸よりも好む方もいるそう。

黒川茸は茸好きにはたまらない茸で、松茸よりも好む方もいるそう。

口にした時には苦味を感じますが、後には残りません。

このタイミングでの八寸やお凌ぎって、振り出しに戻ったようで不思議な感じ。

お凌ぎ 琵琶鱒麹漬 赤かぶらすし

お凌ぎ 琵琶鱒麹漬 赤かぶらすし

椀代り 鍋仕立 猪肉、はりはり菜、大根、ねぎ

椀代り 鍋仕立 猪肉、はりはり菜、大根、ねぎ

味噌仕立てではなく、醤油のすまし仕立てのぼたん鍋。

おねぎを少しくずしてみましょう。

はりはり菜は水菜の原型の野菜です。

はりはり菜は水菜の原型の野菜です。

焼物 子持ち鮎 杉板柚庵焼 すだち

焼物 子持ち鮎 杉板柚庵焼 すだち

台皿に乗って登場

台皿に乗って登場

花脊の鮎は昔御所に献上していた献上鮎。

街中より3~4℃気温が低い花脊は水が冷く、小ぶりな鮎は、身がしまって味が

濃いのが特徴だそうです。

器は江戸中期から明治にかけて作られた古伊万里のみじん唐草。

黒文字に見える栗の箸。栗は硬いのに。

黒文字に見える栗の箸。栗は硬いのに。

炊合 蕪、椎茸、針柚子

炊合 蕪、椎茸、針柚子

御飯 栗ごはん 香の物

御飯 栗ごはん 香の物

しば栗を使った栗ごはん。鬼皮を薄く残した小粒のしば栗は甘味が強い。

水物 大城柿 山ぶどうアイス さる梨 冬苺

水物 大城柿 山ぶどうアイス さる梨 冬苺

最後までおいしゅうございました。

最後までおいしゅうございました。

部屋に戻るとお布団が敷かれてました。

部屋に戻るとお布団が敷かれてました。

炭の入った練炭あんか。

炭の入った練炭あんか。

次の間に移動したテーブルの上には、やっとポットが。

洗面所にパブロフが置いていた歯ブラシはこのように。

洗面所にパブロフが置いていた歯ブラシはこのように。

バスタオルが回収されていたので=お風呂リクエスト却下と思いましたが、

到着時からお世話してくれた女性達は、食事の時も同じ人達だったから、

たぶんこれは私達の希望を知らない別の方が、ただ片付けられただけかな。

でも、ちょっとがっかりして就寝。

でも、ちょっとがっかりして就寝。

6時半が多いようで、この日もたぶん宿泊している3組同時のスタートでした。

場所は空いている時は自室や他の客室の時もあるようですが、この日は本館。

玄関には水が打たれ、人数分の履物がスタンバイ(2人×3組)。

本館への石畳には、露地行灯が用意されます。

続き間を、四季の絵が美しい襖で4つに仕切られています。

私達は秋の部屋。

私達は秋の部屋。

和室で楽な座布団が用意されている。

和室で楽な座布団が用意されている。目の前でお料理が造られるカウンターもあります。

鶴もおめでたい感じ。

鶴もおめでたい感じ。他のお部屋は朝食編でご紹介します。

夕食の献立は、希望すれば後でもらえます。

オリジナル布巾、御所車よりかわいい。

オリジナル布巾、御所車よりかわいい。持ち帰れると聞いた事がありますが、どうなんでしょう?

食前酒には日本酒で京都のお酒、弥栄鶴(やさかづる)が用意されていました。

とても飲みやすく、量もたくさん。

とても飲みやすく、量もたくさん。お酒に弱い私達はこれで終了。

たぶん「弥栄鶴 特選 ハイブレンド」という、このブランドの中では最も甘口で

高濃度なお酒ですが、飲み口は爽やかです。

お祝いなので寿と書かれた箸袋。お赤飯も出していただきました。

箸置きは、ないんですね。懐紙で作成。

箸置きは、ないんですね。懐紙で作成。

器が柄違い

どうやらお隣のリピーターらしいご夫婦は、旦那様の誕生日みたい。

もう1組は遠方から来られた女性お2人。

そんな感じでお隣の様子がなんとなくわかります。

一献 銀杏みそ朴葉炉 れんこんあちゃら漬

一献 銀杏みそ朴葉炉 れんこんあちゃら漬

大きな銀杏、みそも美味しく、お酒のすすむ一品。

大きな銀杏、みそも美味しく、お酒のすすむ一品。 美山荘の料理を紹介した本にも載っていました。

美山荘の料理を紹介した本にも載っていました。美味しんぼ(6巻 春のいぶき)にも紹介されています。

あちゃら漬けは酢漬けの一種。もともとはピクルスをまねてつくったもののようで、「あちゃら」とは外国の意味とも、またポルトガル語のアチャールachar(野菜、果物の漬物)に由来するともいわれる。蓮根(れんこん)、ダイコン、ゴボウなど、季節の根菜類を刻んで甘酢に漬ける。さっぱりした味。調味液は酢、みりん、砂糖、食塩、トウガラシなどを用いる。作り方は、材料の野菜を薄切りにし、固いものはさっと湯通ししたのち、材料をあわせていったん煮立てた漬汁に浸し、押しをかける。1日程度で食べることができる。《料理網目調味抄》(1730)には阿茶蘭漬、《料理山海郷》には阿茶羅漬の名でつくり方が紹介されている。前者は、酢に塩を加えて煮返したものにナス、ショウガ、ミョウガ、れんこん、ゴボウ、イワシ、貝類などをつけるとあり,後者では酢,塩に酒を加えて2度沸騰させて冷ましたものに魚のつくり身をつけるとしてある。より古く1689年(元禄2)刊の《合類日用料理指南抄》には南蛮漬の名で書かれており、はじめは南蛮漬、のちにアチャラ漬というようになったかと思われる。

あちゃら漬けは酢漬けの一種。もともとはピクルスをまねてつくったもののようで、「あちゃら」とは外国の意味とも、またポルトガル語のアチャールachar(野菜、果物の漬物)に由来するともいわれる。蓮根(れんこん)、ダイコン、ゴボウなど、季節の根菜類を刻んで甘酢に漬ける。さっぱりした味。調味液は酢、みりん、砂糖、食塩、トウガラシなどを用いる。作り方は、材料の野菜を薄切りにし、固いものはさっと湯通ししたのち、材料をあわせていったん煮立てた漬汁に浸し、押しをかける。1日程度で食べることができる。《料理網目調味抄》(1730)には阿茶蘭漬、《料理山海郷》には阿茶羅漬の名でつくり方が紹介されている。前者は、酢に塩を加えて煮返したものにナス、ショウガ、ミョウガ、れんこん、ゴボウ、イワシ、貝類などをつけるとあり,後者では酢,塩に酒を加えて2度沸騰させて冷ましたものに魚のつくり身をつけるとしてある。より古く1689年(元禄2)刊の《合類日用料理指南抄》には南蛮漬の名で書かれており、はじめは南蛮漬、のちにアチャラ漬というようになったかと思われる。  汁 えびす南京からし白みそ仕立

汁 えびす南京からし白みそ仕立

やはり美山荘定番の白味噌のお椀。

やはり美山荘定番の白味噌のお椀。赤味噌を隠し味に入れていて、季節に合わせて量を調整しているそうです。

向付 鯉造り 香茸 共皮湯引 唐草大根、わさび

向付 鯉造り 香茸 共皮湯引 唐草大根、わさび

進肴 筍塩釜焼 木の芽

進肴 筍塩釜焼 木の芽以前は「杣焼」と呼ばれていたようです。

杣とは、山で木を切る木こりを意味し、杣人(そまびと)とは木こりのことです。

強肴 猪肉みそ漬燻製 針ねぎ

強肴 猪肉みそ漬燻製 針ねぎ

どんぐりを食べている猪って、イベリコ豚みたい。

どんぐりを食べている猪って、イベリコ豚みたい。 やはり美山荘の料理を紹介した本に載っていました。

やはり美山荘の料理を紹介した本に載っていました。進肴=強肴だと思っていましたが、使い分けに意味が?

預け鉢とも呼び、懐石の一品で一汁三菜の他に酒を勧めるために追加

預け鉢とも呼び、懐石の一品で一汁三菜の他に酒を勧めるために追加される料理のこと。

進肴(すすめざかな)、追肴(おいざかな)ともいう。

進肴、その時期のうまいもの一品。強肴、メインディッシュ的存在。

ということですね、なるほど勉強になりました。

では表紙の写真も強肴で行きましょう。

口取 自然薯むし 百合根 木耳(きくらげ)生麩

口取 自然薯むし 百合根 木耳(きくらげ)生麩

実は私が気になったのは、料理でなくこの漆器。菊の花びらが12枚・・・

こちらでは、江戸時代に大名から庶民までが愛用し、非常に人気があった朽木盆が使われています。

こちらでは、江戸時代に大名から庶民までが愛用し、非常に人気があった朽木盆が使われています。藩のお使い物などで全国ブランドになった朽木盆は、芭蕉の句にも登場します。

しかし陶器の普及が進み、明治時代中期には朽木盆は生産されなくなりました。

そのために現在は数が限られており、非常に貴重な品です。

デザインは主に朱漆や黒漆で、菊の花などを線書きで表したもの。

漆の産地である青森県の古式浄法寺紋様にも、同じようなものがあります。

花びらの数は朽木が16枚なのに対して、浄法寺は12枚。

もちろん例外もあり、朽木や浄法寺以外でも同じような紋様が見られます。

八寸

八寸

むかご松風

むかご松風  天魚(あめご)からすみ

天魚(あめご)からすみ 川海老

川海老  安納芋

安納芋  栃もちこんにゃく

栃もちこんにゃく

地玉子みそ漬 琥珀玉子という言い方も。

地玉子みそ漬 琥珀玉子という言い方も。 黒川茸

黒川茸 黒川茸は茸好きにはたまらない茸で、松茸よりも好む方もいるそう。

黒川茸は茸好きにはたまらない茸で、松茸よりも好む方もいるそう。口にした時には苦味を感じますが、後には残りません。

このタイミングでの八寸やお凌ぎって、振り出しに戻ったようで不思議な感じ。

お凌ぎ 琵琶鱒麹漬 赤かぶらすし

お凌ぎ 琵琶鱒麹漬 赤かぶらすし

椀代り 鍋仕立 猪肉、はりはり菜、大根、ねぎ

椀代り 鍋仕立 猪肉、はりはり菜、大根、ねぎ

味噌仕立てではなく、醤油のすまし仕立てのぼたん鍋。

おねぎを少しくずしてみましょう。

はりはり菜は水菜の原型の野菜です。

はりはり菜は水菜の原型の野菜です。 焼物 子持ち鮎 杉板柚庵焼 すだち

焼物 子持ち鮎 杉板柚庵焼 すだち 台皿に乗って登場

台皿に乗って登場

花脊の鮎は昔御所に献上していた献上鮎。

街中より3~4℃気温が低い花脊は水が冷く、小ぶりな鮎は、身がしまって味が

濃いのが特徴だそうです。

器は江戸中期から明治にかけて作られた古伊万里のみじん唐草。

黒文字に見える栗の箸。栗は硬いのに。

黒文字に見える栗の箸。栗は硬いのに。 炊合 蕪、椎茸、針柚子

炊合 蕪、椎茸、針柚子

御飯 栗ごはん 香の物

御飯 栗ごはん 香の物

しば栗を使った栗ごはん。鬼皮を薄く残した小粒のしば栗は甘味が強い。

水物 大城柿 山ぶどうアイス さる梨 冬苺

水物 大城柿 山ぶどうアイス さる梨 冬苺

最後までおいしゅうございました。

最後までおいしゅうございました。

部屋に戻るとお布団が敷かれてました。

部屋に戻るとお布団が敷かれてました。

炭の入った練炭あんか。

炭の入った練炭あんか。 次の間に移動したテーブルの上には、やっとポットが。

洗面所にパブロフが置いていた歯ブラシはこのように。

洗面所にパブロフが置いていた歯ブラシはこのように。バスタオルが回収されていたので=お風呂リクエスト却下と思いましたが、

到着時からお世話してくれた女性達は、食事の時も同じ人達だったから、

たぶんこれは私達の希望を知らない別の方が、ただ片付けられただけかな。

でも、ちょっとがっかりして就寝。

でも、ちょっとがっかりして就寝。