今回は、パンポット(以下パンと呼びます)について学んで行きましょう。

FMP7のMMLマニュアルにはこう記載されています。

音を左右どちらから発音させるかの指定を行います。左右それぞれ127段階あり、255段階のパンポットを指定することが可能です。

これはわかりやすいですね。

スピーカーが左右にあって、どちらから音を出すかを指定できるわけです。

昔は中央、左、右で3段階くらいしか指定できなかったのですが、FMP7では255段階で細かく調整することができるようになっています。

「P」コマンドの後の数値で、1で左、128で中央、255で右となります。

間の数値を指定した場合にはその中間のパン指定となります。

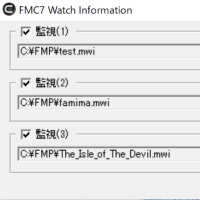

早速、試して見ましょう。前回のディチューンのサンプルをちょっと改造してみました。

|

'{ PartSSG=A1-A2 'A1 T120 'A1 v120 o5 l8 D0 ★SSGエンベロープ 'A12 @0,0 E1 ----左 ----左→中央へ ----中央 ----中央→右へ ----右 |

どうでしょう?

2チャンネル重なった「ド」が5回鳴りますね。

しかも、左から右へ音が流れていくように演奏されたと思います。

ここで、ポイントとなるのがパンと音量の関係です。

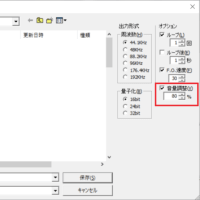

FMP7の画面(バー)にレベルメーターを表示させた状態で、もう一度サンプルを演奏させてみてください。

何かわかりましたでしょうか?

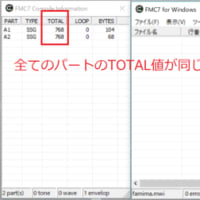

ここで言う「パン」とは、左と右の音量レベルをバランス調節している仕組みになっています。

つまり、パンを一番左にするということは、「左の音量をMAX、右の音量を0にする」ということになります。

(今回のサンプルの場合、MAXということはチャンネルで指定しているv120の音量をフルに出しているということ)

そのため、パンを中央にするということは、左と右の両方でv120の音量をフルに出すため、一番左や一番右より少し大きい音で聞こえることがわかります。

「体感的に同じ音量で聞こえるようにパンを調整しているわけではない」ということになりますね。

255段階もパンが調整できるということは、左右のスピーカーからの音量も「v」コマンドで設定した音量をMAXとしてバランス調整されていきます。

以下のサンプルをコンパイルしてみて下さい。

|

'{ PartSSG=A1-A2 'A1 T120 'A1 v120 o5 l8 D0 ★SSGエンベロープ 'A12 @0,0 E1 ----中央 ----少し各チャンネルのパンを離す ----完全に2つのチャンネルのパンを離す |

2チャンネル重なった「ド」は最初は2チャンネルとも「中央」で固めて鳴らした後、徐々に各チャンネルを左右に離して鳴らしています。

こうすることで、音の分離感が得られます。

パンで中央に固めることで音の厚みを増すこともできますし、離すことで重みよりも分離感(ステレオ感)を重視することもできるというわけです。

和音の場合はどうでしょう。

以下のサンプルをコンパイルしてみて下さい。

|

'{ PartSSG=A1-A4 'A1 T120 'A1 v100 o5 l8 D0 ★SSGエンベロープ 'A1234 @0,0 E1 ----和音のパンを全て中央で固める ---和音のパンを左、右で少し離す ---和音のパンを左、右でさらに離す |

「C majのコード」を同じように中央で固めて鳴らしたあと、徐々にチャンネルを左右に離して鳴らしています。

こうすることで、今度は音の広がり(奥行き)を表現できるようになっています。

活用例としては、ボーカルはパンを中央に、ピアノ→ギター→ストリングスの順にパンを離して定義することで、各楽器の奥行き感を表現できるわけです。

ということで、今回はここまで。

FMP7-MMLマニュアル:パン指定

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます