作成途中の写真を撮っていたのですが、大半がピンボケだったので途中経過を撮影する気力がなくなってしまいました(汗)。

そのため前回は「始めました01」から一気に「完成」になってしまいました。。。

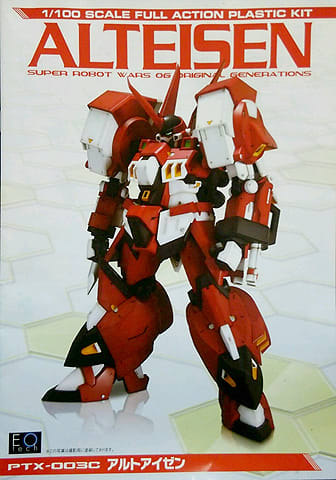

コトブキヤ1/100アルトアイゼンです。

八房龍之介『スーパーロボット大戦OG』ディバイン・ウォーズ編/ジ・インスペクター編を読んでスパロボ熱が燃えているタイミングで入手したので、意気揚々と楽しんで組み上げることができました。

キットの発売が2007年11月と、世に出て結構経っていますし、その後1/144とはいえこれまでの「アルトアイゼン」よりさらに可動範囲を向上させた「Ver.Progressive」も出ているものの、やはり1/100サイズはそれだけで映える大きさです。

まずはぐるっと全身。

あまりにも細かい箇所を除いて、成形色による色分けで全身が配色されています。

このためパーツが地味に重なり合って、結構な重量あります。

(接着して直しましたが、製作中に胸部・頭部を落としてしまったら、ウサ耳アンテナが折れてしまいました)

そして今回は、いつもの簡単フィニッシュ&マーキングシール尽くしと違い、汚し塗装で仕上げてみました。

「アルトアイゼンってマーキングシールの多い仕上げよりも、装甲ボロボロな汚し塗装でしょう」という友人との一致した見解からです。

ススや埃、摩耗による下地の露出など、色々汚しを加えていったら例によって(案の定)汚し過ぎた感がありますが、これはこれで。

シチュエーション的には「L5戦役で、DCの猛攻を受けて装甲の換装もままならない」という感じ。

MGガンダムと比較。

同じ1/100の縮尺ですが、ガンダムよりもはるかに高く、連邦軍ともジオン軍とも違うマッシブな体格はボリュームあります。

上半身。

頭部は首の軸可動とボールジョイント可動で、よく動きます。

襟元のクリアグリーンパーツは、あらかじめ銀色の薄いプラパーツを仕込むようになっています。

これにより赤いプラパーツの影響を受けて、クリアグリーンの輝きが沈むことはありません。

また両肩のスクエア・クレイモアが大きく、アルトアイゼンの特徴たるシルエットをよく表しています。

側面のネジ的な部分は、数少ない塗装する必要がある箇所です。

肩の背面にあるスラスターは、赤/白共に、上下に可動します。

(この上下の可動が、後述するスクエア・クレイモアの可動にも連動しています)

スラスター内側のオレンジは、プラパーツで施されていません。

このため、好みにもよりますが、設定どおりにしたいならば塗装する必要があります。

また、ノズルだらけの背中のうち、大型ノズル4基はボールジョイント接続なので、グリグリ個別に可動します。

※腰部分のノズルは固定式のため可動しませんでした。

コックピット周り。

ハッチは開閉式。

※シリーズ初のギミックだそうです。

しかし、ガンプラと違ってハッチの奥は閉まっており、コックピット席にキョウスケはありませんでした。

もっとも、普段開閉するつもりもないので、私的には問題ありません。

キットにはキョウスケのフィギュア(塗装済み)も付いていましたが、野郎のフィギュアに興味はありません!

発光ギミック。

頭部にLEDが仕込まれており、バックパックに収納させるボタン電池によりカメラアイ及び(後述する)ヒートホーンが光ります。

背面にLEDとの接続配線、バックパックにボタン電池が仕込まれており、バックアップを奥まで差し込むことでボタン電池とLEDの回線が繋がり、光る仕組みです。

スイッチを切る場合は、ちょっとだけバックアックの位置を後ろにずらすだけなので、発光ギミックのための変なスイッチがなくてすっきりしています。

普段ガンプラに発光ギミックが付いていても興味ありませんが、このアルトアイゼンは発光させると格好良さが際立ちます。

というか、カメラアイの色合いが沈んでいるので、発光させないとカメラアイがほとんど見えません(汗)。

加えて、ボタン電池の消耗が思いのほか激しく、調子に乗って光らせていると、すぐに輝きが薄らいでいきます(この紹介記事の一部に目の光具合が弱いものがあるのは、そのためです)。

腕まわり。

左右の武装が違うため、非対称のデザインです。

装備されている武装についてはそれぞれの後述しますが、可動範囲については左右変わりません。

肘は二重関節なので、見た目の割によく曲がります。

問題は肩の可動で、両肩のスクエア・クレイモアと独特のデザインのため、腕がろくに上がりません。

また、腕を前や上に上げると肩のクレイモアも回ってしまうので、腕を上に上げるとポーズによっては格好悪いです。。。

手首は、固く握った拳と指の根本が可動する平手の2種類が付属しています。

好みやポーズに合わせて差し替えです。

腰周り。

ボールジョイントの接続で、左右の回転と若干前後にスイングします。

とはいえ、腰アーマーに接触するので、回転もある程度という感じです。

下半身周り。

ドム程ではありませんが、連邦軍MSに比べてかなり太目の脚です。

膝周りにあるオレンジ&シルバー部分は、胸部同様にプラパーツで色分けされています。

組んでいる最中は「ここなんだろう?」と思ってましたが、組み上げてみて納得です。

下半身で塗装を行ったのは、足首両側面の丸い銀部分とふくらはぎ下部のスリット部分の赤い境界部分です。

しかし、ここは敢えて塗らなくても問題なさそうなので、今回塗装したの単純なこだわりです。

可動範囲。

足首はよくスイングする上に、引出機能で基部を延長できるので、脚の接地具合はかなり高いです。

膝は二重関節ですが、その形の都合上曲がっても90°までという感じです。

股関節は、今どきのMGと同じ軸可動。

個人的にはこの可動方式は好きで、脚を開いても左右に足を回転させることができるため、足首の接地性と合わせて踏ん張りが高いです。

加えて、股間の軸も前後にスイングするので、可動範囲の向上に一役買っています。

武装周り。

まずはリボルビング・ステーク。

「どんな装甲だろうと、撃ち貫くのみ!」

残念ながら杭部分は可動しませんが、シリンダー部分は回転します。

また、スイングによる開閉機能もあるので、排薬莢行為っぽい仕草もできます。

実銃のリボルバー同様に、シリンダーの軸が前後に可動するので、シリンダー収納時は基部が固定されて綺麗に収まります。

三連マシンキャノン。

「射程が足りんかっ」

アルトアイゼン唯一の飛び道具。

可動ギミックは何もありませんが、砲身の赤い部分もプラパーツで色分け構成されています。

スクエア・クレイモア。

「抜けられると思うなよ…!」

弾部分は塗装する必要ありますが、射撃モードへ移行時は内部のハッチが半自動で稼働します。

手順は以下になります。

まずは背後の各スラスターを共に一番上まで可動させ、前面のカバー部分上下もあらかじめ展開しておきます。

この状態で白いスラスター部分を奥に差し込むと、肩内部のクレイモアの弾倉がハッチを押し広げて前面に展開されます。

ちなみに収納するときは、白いスラスターを元の位置に引っ込めた上で、全部手で閉めます(苦笑)。

ヒートホーン。

三連マシンキャノン同様に可動ギミックはありませんが、クリアパーツを差し替えることで、ヒートホーン部分も発光します。

しかしLEDの発光の都合上、見る角度を選ぶ&周りが暗くないと根元しか光っていないように見えてしまうのが残念です。

ポージング

以上コトブキヤ1/100アルトアイゼンでした。

エアブラシを使ったことない&持っていないので汚し塗装は筆塗りでしたが、いかがでしたでしょうか。

「汚し塗装は「物足りない?」ぐらいがちょうどいい!」という格言(?)があるように、汚しの量はもっと抑えたほうが良かったかもしれません。

次回頑張ります!