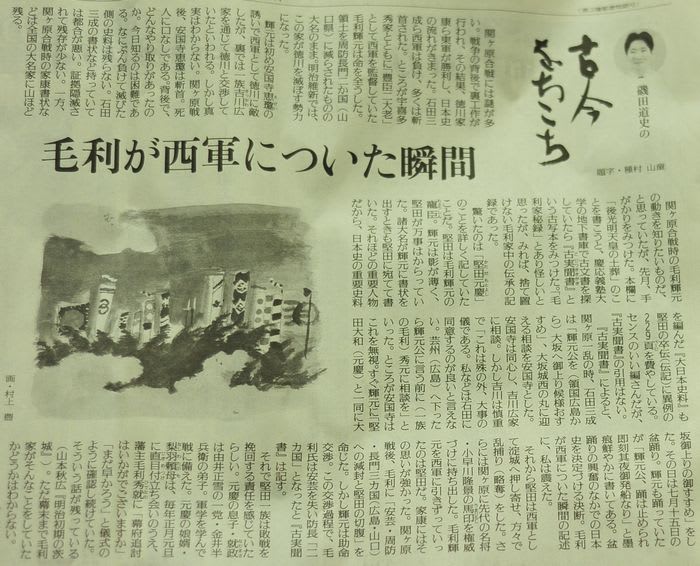

姫路青山に「青山ゴルフクラブ」があり、私も何度か行ったことがある。実は今からおよそ450年前の1569年に青山ゴルフクラブの敷地内において黒田官兵衛と赤松政秀とが戦闘したとされる。これを青山・土器山の合戦という。この戦いで黒田官兵衛は、奇襲攻撃によって300の勢で3,000の赤松政秀軍を打ち破り、負けた政秀軍は、ゴルフ場の北側から龍野方面、太子方面に敗走したと云う。

赤松則村(円心)1277-1350⇔後醍醐天皇1288-1339(鎌倉倒幕の功立てるが冷遇)

┣赤松範資 ?-1351円心とともに足利尊氏派

┣赤松貞範1306-1374(姫路城基礎築く)

┣赤松則祐1314-1372

┃ ┣赤松義則1358-1427(弥勒寺本堂再建)

┃ ┗有馬義祐-1421 ┣義雅-時勝

┃ (摂津有馬氏祖) ┣赤松祐尚(英賀城主 足利義教近習)

┃ ┃ ┗則尚1425-1455

┃ ┗赤松満祐1381-1441⇔義教1394-1441(嘉吉の乱)

┃ ┣赤松教康1423-1441 幕府軍(山名宗全)追討を受け自殺

┃ ┗赤松時勝

┃ 置塩城を築城 ← ┗赤松政則1455-1496(室:細川勝元娘 赤松氏を再興)

┃ ┗娘 ┗赤松村秀1480-1540(庶流)

┗赤松氏範1330-1386 ┣ ┗赤松政秀?-1570┳赤松政広1562-1600竹田城主 竜野城主

┣氏春 (置塩城主)赤松義村?-1521 ┏娘┛

┣家則 ┣赤松晴政 1513-1565

┣祐春 ┃ ┗赤松義祐1537-1576 信長に通じる

┣季則 ┃ ┗赤松則房?-1598 秀吉に仕える

┗乙若丸 ┗政元1500-上月城主 ┗則英?-1600 関ヶ原では西軍・自害(赤松氏嫡流は途絶える)

さて、この戦いの背景について少し補足説明をすると、室町幕府の守護大名家である赤松第12代当主・赤松義祐と龍野の赤松政秀の内紛が事の発端である。足利将軍家15代目の足利義昭が将軍となった際に、赤松政秀は娘を側仕えさせようと京へ送った。それを快く思わない義祐は、赤松家の家臣の小寺政職や、浦上宗景に対して、娘の身柄の拘束を要請するが、失敗に終わり娘は京の義昭の元へ届けられた。つまり、義昭は織田信長の勢力を背景としていたから、政秀にとっては織田家の支援も取り付ける事にも成功したということになる。一方、政秀からすると小寺・浦上両家に領土を攻められたのだから、信長に支援を求めたことで、信長配下の豪族、摂津の池田勝正と東播磨の別所安治・別所重棟・明石祐行などの力を得て赤松義祐攻略にとりかかった。力を得た赤松政秀は、居城・龍野城を出陣し、小寺家を攻めるために姫路城へ迫っていた。当時の姫路城はまだ小さく長期籠城はできず、黒田官兵衛は野戦を選択した。その野戦地が青山であり、織田信長をバックに持つ赤松勢を退却させたのである。黒田官兵衛23歳のときである。

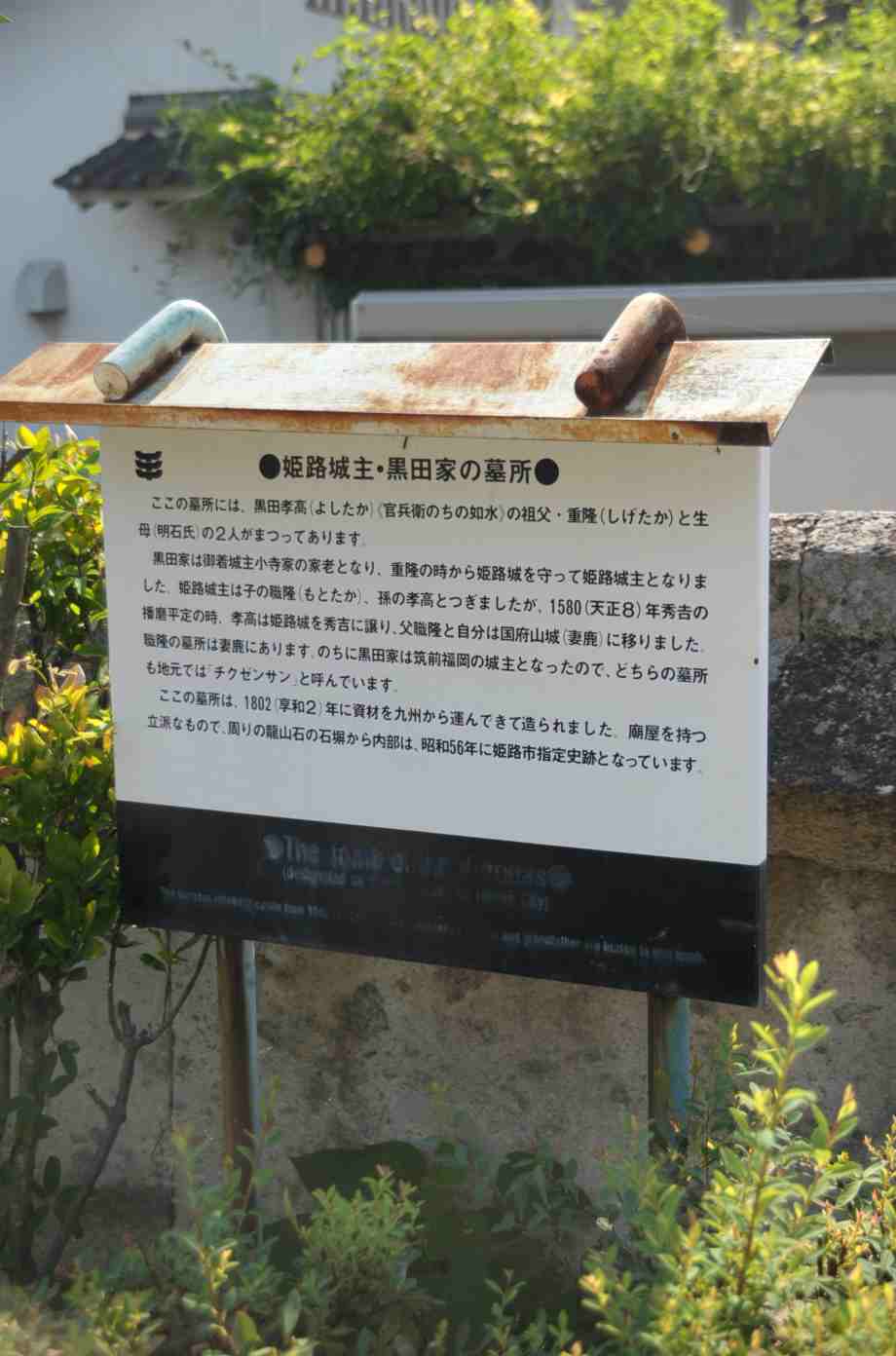

黒田官兵衛 青山古戦場跡