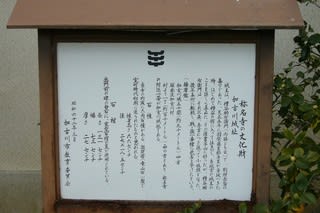

黒田家系図を所蔵するのは黒田家の菩提寺・心光寺である。このお寺、元々は御着城主・小寺家の菩提寺であったが黒田官兵衛の母・明石氏が熱心な浄土宗の信者であったことから、母の死去を契機に黒田家の菩提寺としたという。黒田官兵衛の父・職隆が御着から姫路に移り、1608年池田輝政の町割りの際に移されている。ここには黒田重隆夫妻、職隆夫妻、官兵衛の位牌が長政の時代に納められたという。

黒田家系図を所蔵するのは黒田家の菩提寺・心光寺である。このお寺、元々は御着城主・小寺家の菩提寺であったが黒田官兵衛の母・明石氏が熱心な浄土宗の信者であったことから、母の死去を契機に黒田家の菩提寺としたという。黒田官兵衛の父・職隆が御着から姫路に移り、1608年池田輝政の町割りの際に移されている。ここには黒田重隆夫妻、職隆夫妻、官兵衛の位牌が長政の時代に納められたという。

兵庫県立図書館に行けば黒田家秘書を見ることができるが、その古文書は1824年に模写されたものであり、ここに紹介するものも甲申中秋との記載があることから1824年の写しとの注釈があった。播州明石の人で、黒田家帰依した高僧・空誉上人が朝鮮出兵の際も黒田家の秘書役として従軍していることから、この古文書の著者は空誉上人と思われているようです。これ以上のことはわからない。黒田家譜などの古文書に関する勉強会が不定期ではあるがあるらしいので是非その機会には参加したい。ところで著者・空誉上人は黒田官兵衛二十四騎の一人であり、キリシタンである後藤又兵衛と仲が良かった。これが災いして、黒田家3代藩主・黒田忠之により惨殺されている。ここでは詳細については割愛させていただく。

今日はとあるお宅を訪問し黒田官兵衛にまつわる話を聞いた。黒田官兵衛の研究に若い頃から没頭しているご主人の元には色々な御仁が訪れるという。明日はNHK大河・黒田官兵衛のProduceをしている方がくるそうな。少しずつ今日の成果を紹介しようと思っているが、まずは黒田家譜。黒田家譜は筑前黒田家の公式の記録であり、完成は1688年という。筑前国・福岡藩主の命で編纂を始めたのが儒学者・貝原益軒である。この黒田家譜によって黒田官兵衛は名軍師と伝わることとなる。ただし黒田家譜がすべて正しいことが記載されているかどうかは注意を要するわけで、藩主にしてみれば悪い内容は残したくない気持ちがはたらくし、良いことは誇張して残したい・・となる。したがって黒田官兵衛の出身は近江となっているが、一方で、兵庫県西脇市黒田庄の土豪だったとする説を記載した文献も参考にする必要がある。それを踏まえたとしても黒田家譜は一級資料であり、ここに掲載したものは写本であるが触ってもいいものなのだろうかとお話しながらページをめくらせて頂いた。

竹中半兵衛重治は、1544年美濃斎藤氏の家臣・竹中重元の子として生まれ父の死去により家督を継ぎ、斎藤義龍に仕えた後、斎藤龍興に仕える。織田信長による美濃侵攻に対して義龍死去後の龍興時代には、家臣団に動揺が走り攻防が困難となっていたが、重治の伏兵戦術で織田勢を破ったとされている。主君の龍興は政務を顧みず、重治や美濃三人衆を政務から遠ざけていた。このため1564年、弟の重矩や舅の安藤守就と共に龍興の稲葉山城を奪取した。織田信長が重治に稲葉山城を明け渡すように要求したが重治は拒絶し、自ら稲葉山城を龍興に返還すると斎藤家を去り、浅井長政に仕えた。1567年信長の侵攻により美濃斎藤氏が滅亡すると信長は、重治を家臣として登用したいと考え、木下藤吉郎秀吉に織田家に仕えるように誘わせた。重治はこのとき、秀吉の才能を見抜いたとされており、信長に仕えることは拒絶したが、秀吉の家臣となることは了承したとされる。秀吉が織田家の中国遠征総司令官に任じられると、重治は秀吉に従って中国遠征に参加する。1578年宇喜多氏の備前八幡山城を調略によって落城させ、信長に賞賛された。同年、信長に対して謀反を起こした荒木村重に対して、秀吉幕僚の黒田孝高官兵衛が有岡城へ赴き帰服を呼びかけるが、捕縛されたため、信長は孝高の嫡男・松寿丸(後の黒田長政)の殺害を秀吉に命じたが、重治は松寿丸を匿った逸話がある。黒田官兵衛が裏切るような人物ではないと信頼していたからである。1579年、播磨三木城の包囲中に病に倒れ重治は戦場で死にたいと秀吉に懇願し死去したという。本営のあった山に続いたぶどう畑に白い練り塀に囲まれて、半兵衛の墓がある。

黒田官兵衛の妻・光姫は1553年、播磨国志方城主・櫛橋伊定の娘として生まれた。播磨国志方というのは加古川市内からは十数kmほど北上したところにあるから、今や姫路だけではなく加古川駅近辺も光姫を推して大騒ぎ?である。櫛橋氏はもともと赤松氏の家臣であったが志方城の城主となった後は小寺氏の娘を娶り、黒田氏に娘を嫁がせるなどの結びつきを深めるなど、赤松派から小寺派への鞍替えをしている。1567年、光姫は小寺氏の家臣・黒田孝高に正妻として嫁ぎ、1568年に黒田長政、1582年に黒田熊之助を産む。織田信長の才能を高く評価していた夫・孝高は、主君・小寺政職に臣従を進言して毛利氏攻めなどの先鋒を務める。ところが、1578年、播磨国の別所長治が摂津の荒木村重と同調して殆どの周辺豪族を引き込んで信長に反旗を翻した。櫛橋氏は小寺・黒田氏とともに信長に従っていたが、周辺豪族からの孤立を恐れた光姫の兄・櫛橋伊則は別所長治に呼応して信長と敵対することとなる。やがて、志方城は織田信雄の兵に包囲され、出撃をむなしく、別所氏の神吉城が落とされると、父・伊定は兵士たちの助命を条件に自害した。これにより櫛橋氏一族は許されて、後に黒田氏に仕えた。その後、夫・黒田官兵衛の活躍著しく豊前国中津12万石の大名になると、光姫は他大名家と同様に大坂に置かれた。1600年の関ヶ原の戦いでは、石田三成と相対した細川ガラシャの働きで長政室・栄姫などは屋敷から救出されたことからキリシタンとなったが、光姫は浄土宗信徒であったことから、1602年に出家している。

ここはJR加古川駅 光姫出身地ということで気合入ってます

賤ヶ岳七本槍の男たちのなかで関ヶ原の戦いのときに家康側に加わったのが5人、秀頼側として大阪城から動かなかったのが一人、反家康陣営に属したのが糟屋助右衛門武則であった。そのためか糟屋助右衛門武則の事蹟はほとんどわからない。実はこの糟屋氏が加古川城のあるじなのである。糟屋氏の先祖は相模国大住郡糟屋庄の出身らしいが、秀吉に仕えた糟屋氏は現在の兵庫県加古川市の出身である。信長公記には、別所与力嘉古川の賀須屋内善城を借り秀吉は書写山に取上り・・・と、信長から中国の毛利氏攻めの総大将を命じられた秀吉が1578年2月23日、播州に入り国内の諸将を集めて軍議を開いた。その会場になったのが加古川城であり、城主が糟屋助右衛門武則であった。この軍議のとき、三木城主別所長治の叔父・別所吉親は、城主代理として出席していたが、毛利氏攻めの先導を三木氏に命じる秀吉の専断に怒り席を退去したという。かくして秀吉の三木城攻めが開始される。ところで、軍議の席を蹴って退去した別所吉親の妻は糟屋助右衛門武則の姉であった。1578年4月5日三木城では城の北方大村坂に陣する秀吉軍に夜襲をかけた。不意をつかれた秀吉軍は大混乱し、樅の鉢巻に桜おどしの鎧を着て白あし毛の馬にまたがる女武将に翻弄されたという。その女性こそ糟屋助右衛門武則の姉であった。1580年1月11日秀吉軍は鷹の尾城を攻め落とし三木城を攻撃した。このとき彼女は秀吉側の武将二十人余りを射落とし城門から敵の真っ只中へ斬ってでた。秀吉軍のなかでも剛勇で知られた篠原源八郎にひるむことなく、馬上のまま首を斬りおとし、ゆうゆうと本城に引き揚げたという。籠城1年10ヶ月、兵糧尽きた三木氏は力尽きる。城主別所長治は一族切腹により城兵の命に代えたいと秀吉に申し出、1580年1月17日、別所一族の自害の日となる。糟屋助右衛門武則の姉は、わが子を左右に座らせ、長治に一礼すると、年たてたわたくしたちが死出の旅路のご案内を・・というなり、守り刀を抜き放ち、左右のわが子を引き寄せて、一人ずつ刺し殺し、「後の世の道も迷わじ思ひ子を連れて出でぬる行く末の空」と辞世を残すと喉を突いて自害した。糟屋助右衛門武則の母は御着城主・小寺藤兵衛尉政職の妹で、わけあって再婚後に糟屋助右衛門武則を産んだ。その後、母から武則を託された兄・朝正は彼を養弟とした。秀吉が三木城を攻めるにあたって、朝正は先祖からの義を守って別所氏に味方したが、別所氏と直接関係を持たない武則は加古川城主となって秀吉に味方したという。このように糟屋助右衛門武則が秀吉の家臣となって行動するようになったのはいつの時代か判然としない。別所氏の与力ではあったが独立した城持ちの土豪であったという前歴から、加藤清正や福島正則などの家臣とは趣が変わっている。従って3年後の賤ヶ岳合戦の時点での年齢も不明である。賤ヶ岳合戦で七本槍として選ばれているのだから目覚しい働きをしたことは間違いない。

別所長治が信長と離反して秀吉と対抗した三木城篭城の際には数多くの浄土真宗の門弟がいたことは先に述べた。別所氏が織田信長と離反した理由のひとつが浄土真宗の門徒が多かったことにある。赤松氏の一族であり、東播磨一帯に大きな影響力を持っていた別所氏としては反旗を翻さざるを得なかったのかもしれない。もともと別所氏は西の大国毛利氏・宇喜多氏と、畿内を制しつつある織田氏の両方と友好関係を結んでいた。つまり2つの大勢力は播磨の別所氏を仲介して友好関係のバランスを保っていたのである。しかし信長に京都から追放された足利義昭や石山本願寺の顕如の要請により、毛利氏は反織田に踏み切ったのである。播磨国内では、1577年に御着城主・小寺政職が毛利氏と争って旗幟を鮮明にするなど、多くの勢力が織田氏寄りとなる。同年秋に羽柴秀吉が織田氏の指揮官として播磨入りし、宇喜多氏の支配下となっていた西播磨の上月城や福原城などを攻略して播磨のほぼ全域が織田氏の勢力下に入る。一方バランス点の別所氏は、加古川城で行われた秀吉と別所吉親の会談で生じた不和をきっかけに悪化することとなる。1578年になると秀吉は再び播磨入りするが、当主・別所長治は離反して毛利氏側につき、東播磨の諸勢力もこれに同調するとともに、浄土真宗の門徒を多く抱える中播磨の三木氏なども別所氏を支援したことから一気に双方が戦闘態勢にはいったのである。別所氏は三木城に篭城して毛利氏の援軍を背景に三木合戦が開始されたのである。

羽柴秀吉と別所吉親の会談が行われた加古川城跡 (加古川称名寺境内にある)

三木合戦で三木城主・別所長治に攻められて自害した人物に冷泉為純1530-1578がいる。播磨国細川庄(現在の三木)に下向して領主化していた事から細川為純ともいわれ、下冷泉家の当主・冷泉為豊の子として生まれ従五位下に叙されると官職を歴任し、1576年には従三位に叙任され、参議となる。1578年、播磨において織田信長の命を受けた羽柴秀吉の中国軍に協力して嬉野城に立て籠もっていたが、秀吉から援軍が送られなかったために別所長治の攻撃を受けて自害した。その第三子として生まれたのが藤原惺窩1561-1619で、父為純が別所長治に滅ぼされたときに、姫路の書写山に陣していた羽柴秀吉にであって仇討と家名再興を願い出たという。時尚早として惺窩には大徳寺で使者との筆話などをやらせて時を待っていたという。惺窩が仏道を捨て儒学に道を求めたのは、この時からである。 学問好きの徳川家康が二千石の大禄で迎えようとしたが、一度は断っている。やがて江戸へ出た惺窩は、家康や家臣に進講した。 徳川三百年の官学の祖といわれる林羅山も、四十四歳の惺窩に入門している。惺窩を師と仰いで交わりを結んだ人は多く、保津川の土木工事で有名な角倉了意などがいる。徳川三百年の歴史は惺窩の学問の影響が大きい。

惺窩「生誕の地」の碑

偶然に三木街道を走っていたときに見つけたのが、三木市志染町にある吉田住吉山遺跡で、赤松円心の時代に築かれた城跡である。1336年に円心が南朝方の丹上山を攻めた際、赤松軍が拠点としたこの山城は、志染軍陣に比定されている。南北朝時代に志染軍陣が、兵站基地として使われていたことから三木は都市的な発展を遂げていたようである。遺物の出土状況から大部分は南北朝時代の遺構とされ、西の三木城側に造られた多重土塁・堀切は三木合戦に伴う織田軍により改修されたものと思われ、羽柴秀吉の三木城攻めの際には敵城を包囲する付城のひとつとして利用された、と説明板には書かれている。

播磨の三大城といわれるのが英賀城、御着城、そして別所長治が治めていた三木城である。三木城といえば秀吉の「三木の干殺し」 つまり秀吉得意の兵糧攻めで有名である。少し説明を加えると、別所氏に同調した国人、家族、浄土真宗の門弟など併せて数千人が三木城に篭城したというから、播磨一帯はかなり大きな規模で織田信長、秀吉に離反する動きを見せていたといえる。この大規模な篭城に欠かせないのが食料である。瀬戸内海の制海権を持つ毛利氏や英賀城の三木通秋などによって兵糧の海上輸送が行われ、加古川を経由して三木城に兵糧が運び込まれた。また、信長に離反した荒木村重も摂津から六甲山をを超えて兵糧を補給した。このときに中継地点になったのが花隈城で、神戸・三ノ宮の近くにある。しかし兵糧の補給を絶つべく秀吉も作戦を展開した。もちろん作戦を立てたのは黒田官兵衛である。このとき黒田官兵衛は荒木村重を説得すべく出向き、有岡城に幽閉されてしまう。次第に局面は別所氏に不利になってくると、打開のために別所氏は秀吉本陣に多くの兵を送り込んだ。これを平井山合戦というが、別所長治の実弟・治定が討ち死にして敗北する。かくして三木城の兵糧は底を尽き、三木城主一族の切腹によりこの篭城戦は終結する。かかった月日は22ヶ月、まさに秀吉の「三木の干殺し」である。その後、有岡城に幽閉されていた黒田官兵衛は家臣に救出され秀吉と再会、一方の小寺政職は御着城を織田軍に落とされ、毛利氏の元へ落ち延びた。この後、黒田官兵衛は姫路城を秀吉に提供しているのである。この22ヶ月の間に秀吉の軍師・竹中半兵衛の死去もあった。今回の主役・三木城は三木の市役所から歩いて5分くらいのところの住宅地にある。今となっては城はなく城壁の一部があるだけの三木城跡であるが、城主・別所長治の石像が立派に建てられている。

三木城主・別所長治23歳の時の辞世の句 「今は只恨みもあらず諸人の命にかはる我身と思へば」 左の石碑

秀吉が三木城攻めのときに陣をとったところ(現在は本要寺) 右の写真

黒田職隆とは言わずと知れた黒田官兵衛の父にあたり、御着城主の小寺政職に仕えた。もちろん妻には明石宗和の娘であり政職の養女を娶り、「職」の字を与えられ家老に列せられると播磨の姫路城の城代となる。1564年、浦上政宗の息子・浦上清宗と自分の娘・志織の婚姻を実現させるが、そのさなか父・重隆のかつての主である赤松政秀の奇襲で浦上親子共々志織を殺害され、職隆は赤松政秀と対立することとなる。1567年、息子黒田官兵衛に家督を譲り妻鹿の国府山城に隠居した。1569年、対立していた赤松政秀が織田信長側の池田勝正と別所安治の支援を受け、姫路城に3,000の兵を率いて攻め込んで来た際、黒田官兵衛の支援を行い青山の戦いの勝利に貢献した。1578年、摂津の荒木村重が織田家に対する謀反をしめし、小寺政職も呼応したために、黒田官兵衛孝高は村重を説得すべく摂津の有岡城に乗り込んだ。このとき黒田官兵衛は捕縛され牢に入れられてしまう。孝高が幽閉され黒田氏は当主不在となった時、孝高の重臣7名は職隆の命に従う事を誓った。この要請に応じて職隆は孝高が救出されるまでの間黒田家当主の座に復帰し、織田家味方する姿勢を示した。1580年、荒木村重に呼応して織田信長に反逆した小寺政職は逃亡。黒田職隆は政職の子(小寺氏職)を密かに引き取って養育するという忠義一徹なところが羽柴秀吉に賞賛され、後に姫路城の留守居を任されている。さて、黒田職隆の娘・志織は室津城主・浦上清宗に嫁いだ日に赤松政秀に襲撃されて死亡し、浦上誠宗は志織の妹を娶ったという説と、実は志織は助かっていて、後に浦上清宗の弟・浦上誠宗の妻となった説がある。いずれにしても黒田家と縁の深かった浦上家は浦上誠宗の死によって途絶えたという。

黒田重隆1508-1564(龍野城主・赤松政秀→小寺政職に仕える)

┗黒田職隆1522-1585(姫路城代)⇔赤松政秀

┃┣志織(養女)

┃┃┣-

┃┃浦上清宗-1564室津城主・父浦上政宗とともに討死

┃┃浦上誠宗-1567

┃┃┣-

┃┣娘(養女)

┃┃ 蜂須賀正勝娘

┃┣黒田官兵衛孝高1546-1604 ┣-

┃┃ ┣黒田長政1568-1623

┃┃幸園(櫛橋伊定娘・光姫) ┣黒田忠之1602-1654

┃┣黒田利高1554-1596 ┣黒田長興1610-1665

┃┃(黒田八虎の筆頭) ┣黒田高政1612-1639

┃明石宗和娘(小寺養女) 栄姫

┣黒田利則1561-1612(黒田八虎)

┣黒田直之1564-1609(黒田八虎)

┣香山妙春(三木清閑の妻)

┣秋山妙円(尾上武則の妻)

┣心誉春勢(一柳直末の妻)

神吉氏

地元では筑前さんと親しまれている黒田職隆廟

大河の影響で大変迷惑をしているというのが、お隣の方の弁でした

英賀はもともと水の要所として発展したところで、特に室町時代に大きな発展を遂げた。以来織田信長が討たれた本能寺の変までは、三木氏の統治により安定し、1576年の英賀合戦でも、播磨進出を狙う毛利氏を官兵衛が撃退した。黒田官兵衛29歳のときのことである。英賀に悲劇が起こったのは、1580年、中国進出を開始した秀吉軍の英賀攻めにより、城のみならず町全体が焼失し、多くのものが失われた。英賀神社には、失われた巨城・英賀城の土塁が今も残されている。

播磨の三大城といわれるのが三木城、御着城、そしてここ黒田官兵衛つながりの英賀城である。英賀神社の本殿裏に唯一英賀城の遺構が残っている。英賀城は、永享年間の初めに赤松祐和によって築かれたが祐和没後は三木氏の代々の居城となった。戦国時代後半、置塩城の赤松宗家の勢力が衰えると、播磨は三木城の別所氏、御着城の小寺氏、そして英賀城には城内に英賀御坊が建立され真宗勢力の拡大した。天正5年、織田信長は羽柴秀吉に命じて播磨へ侵攻し、翌6年に別所長治をはじめ播磨諸将は織田勢と対峙したが、天正8年に三木城が落城、この時に英賀城も落城した。1580年4月のことである。最後の城主は三木氏9代目・三木通秋で、妻は黒田職隆女というから黒田官兵衛とは兄妹となる。先に紹介した土器山の戦いでは赤松義祐側にたち、赤松政秀を攻略した。

通称母里太兵衛は母里友信ともいい、黒田官兵衛の家臣である。槍術に優れ、黒田二十四騎の中でも特に重用された黒田八虎の一人である。母里氏は、出雲国の尼子氏に繋がる出雲国母里の出という説もあり、播磨の国人で、現在の兵庫県加古郡稲美町母里が本貫とされる。播磨国妻鹿の国人曽我一信の子として誕生。妻は大友宗麟の娘。父・一信が小寺氏の与力的な立場にあったことから職隆の子・黒田孝高に出仕し、常に先鋒を務めて活躍した。1578年に織田信長に反旗を翻した荒木村重によって主君・孝高が捕らえられた際や、中国・四国の転戦、九州征伐でも戦功を挙げ、孝高の豊前入国後は6,000石を与えられた。文禄・慶長の役にも孝高の子・黒田長政に従って従軍し、関ヶ原の戦いでも類稀なる働きを見せ、長政が筑前名島52万石に加増となった際には筑前1万8,000石を拝領するなどその功は家臣のなかで一番であったという。

第1次朝鮮出兵から帰国後、母里太兵衛は黒田長政の使いで福島正則邸を訪れたとき、福島正則の宴席に招かれ、「これを飲み干すことが出来れば、望む物を与える」と挑発した。母里太兵衛が「では、あの槍が欲しい」と告げると、福島正則は「飲み干せば与える」と承知した。すると、母里太兵衛は並々と注がれた杯を飲み干し、褒美の槍を受け取って帰った。この槍こそ、福島正則が豊臣秀吉から賜った秘蔵の槍「日本号」だった。翌日、酔いから冷めた福島正則は母里太兵衛に「返して欲しい」と頼んだが、母里太兵衛は槍を返さなかった。このエピソードが黒田節の歌詞となり、後々まで歌われるようになった。「酒は呑め呑め 呑むならば 日本一のこの槍を 呑み取るほどに呑むならば これぞ真の黒田武士」

妻鹿にある母里太兵衛生誕の地碑

1569年土器山の合戦において黒田官兵衛は赤松政秀を打ち破った。黒田官兵衛にとって赤松政秀とは因縁がある。この戦いは実は官兵衛の軍師としての戦略が発揮されたというわけではなく、奇襲攻撃という官兵衛らしからぬ戦法で勝利しているから、かなり感情的に戦ったと私は思っている。では何故感情的に戦ったのかであるが、土器山の合戦の5年前の1564年に官兵衛の姉が赤松政秀に殺されているのである。官兵衛の姉は小寺家とつながりの深かった浦上清宗の元に嫁ぐこととなった。もちろん政略結婚である。浦上清宗は播磨国の武将・浦上政宗の二男で室津城主であった。二人の婚礼当日に浦上清宗は赤松政秀の攻撃をうけて父・浦上政宗や新妻と共に討死したのである。かくして黒田官兵衛には赤松氏を討つ必然というものがあった。大河では黒田官兵衛の姉は血の繋がった姉ではなく、広峯神社御師の娘を黒田職隆が養女として迎え入れることで身分を引き上げた後に、浦上氏に嫁がせたように描いている。嫁ぐ前は官兵衛を慕う娘という設定であるが実際のところは定かではない。