ツタンカーメンの棺を収めた箱・厨子

ツタンカーメンの黄金のマスク

黄金のマスクの設置エリアは全面撮影禁止です (以下右はWEBから拝借)

近年、この黄金のマスクは元々ツタンカーメンの為に作られたものではないという

ツタンカーメンのカノプス壺と壺を入れる副葬品厨子

4つの顔をもつ壺で1セットになっていて、それぞれに肝臓・肺・胃・腸が収められていた

ツタンカーメンの黄金の玉座

背もたれにはツタンカーメンの体に優しく香油を塗る王妃アンケセナーメン

背もたれ上部にはアテン神

玉座は木製で、精細な彫刻が施された金で覆われている

玉座の肘掛の部分、左右にライオンの頭部で装飾されている

ツタンカーメンの左横のカルトゥーシュには、誕生名と即位名が彫られている

王妃のカルトゥーシュにはアンクセナーメンと彫られている

1足のサンダルを、2人で片方ずつ履いています

背もたれ部分のツタンカーメンの名前は【トゥト・アンク・アモン】

玉座の右側のカルトゥーシュは、元々の名前の【トゥト・アンク・アテン】

玉座の左側のカルトゥーシュは即位名の【ネブ・ケプル・ラー】

ツタンカーメンがかぶるのはヘムヘム冠:アテフ冠を3つ連ねたもの

アンクセナーメンがかぶるのは二重羽冠:一対のダチョウ又はハヤブサの羽根

墓の入口を守っていた2体で1対のツタンカーメンの立像

冥界の神・アヌビス

古代エジプト語では「インプゥ」といって葬祭儀式に携わる神

常に黒いジャッカルの頭を有する姿で現れる

黒は遺体をミイラ化する際に使用するタールの色に起因する

遺体をミイラ化する方法を発明したのはアヌビス神と言われている

パピルスの紙に描かれたヒエログリフ(神の言葉 「メデゥ・ネチェル」)

文字の文明は、メソポタミア南部を占めるバビロニアの南にある地域シュメールで始まった

紀元前3千年後半までにはくさび型文字へと発達

ヒエログリフはトトという神が発明した

トト神は書記の守護神

イビス(トキ)の頭を持った神

ときにはマントヒヒの姿で表される

3000年以上使用されたが基本原則はほとんど変化しなかった

1822年、フランス人のシャンポリオンがロゼッタストーンを手掛かりにヒエログリフの解読に成功

これによってヨーロッパ人のエジプトに対する関心を高めることとなる

パリのルーブル美術館にエジプト部が設けられ、シャンポリオンがその初代部長に就任したのは解読の四年後である

ラムセス4世の墓の壁面に描かれたレリーフ

王家の谷のKV2

ラムセス4世はBC1149年に死没

KV7のレリーフは中でも最高の状態

書記座像

トキ(イビス)の頭を持つトト神が記録を残す目的で書記を置いた

書記は豊かな知識を持ち、書物や教訓を書き残した

書物は宮殿や神殿の石柱よりも永遠であった

書記の守護者がジュゼル王のピラミッドを設計したイムヘテプ

イムホテプはトト神の神官

書記の最高峰がネブメルトゥフ

第18王朝第5代のファラオ・ハトシェプスト

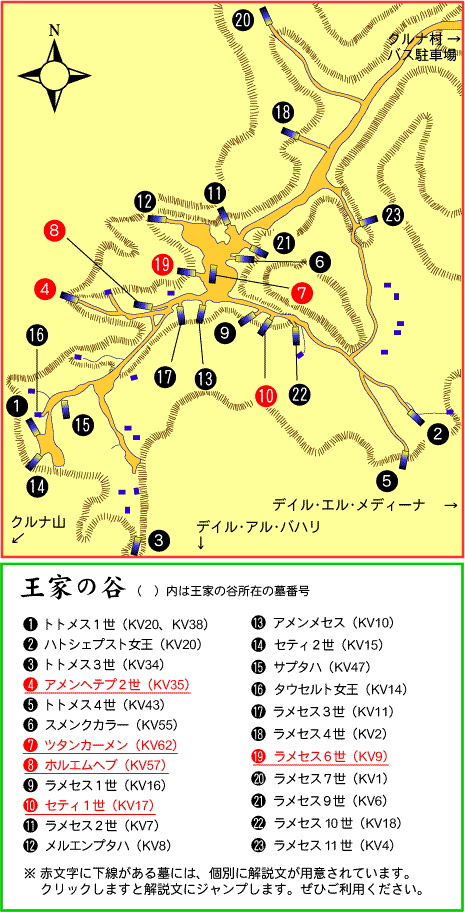

王墓としての巨大なピラミッドは消え、王家の谷と呼ばれる地下墳墓に密かに葬られた(BC1590年頃~)

ファラオを埋葬するところと祭礼を行う所を分離し、葬祭殿は極めて巨大で壮麗なものとなる

代表例がハトシェプスト女王葬祭殿

ハトシェプスト女王はトトメス1世の娘で異母兄弟のトトメス2世の妃となる

トトメス2世の死没後は国王は男という伝統を破って即位し権勢を振った(在位BC1503-1482年頃)

ハトシェプスト女王のスフィンクス石像

ジュセル王座像

サッカラの階段ピラミッドから出土

ジュセル王の在位は紀元前2668年 - 紀元前2649年

鼻は欠け、目はくりぬかれている

カフラー王座像

スフィンクス神殿で発見された

王座の背もたれの上にはホルス神が両翼を広げている

聖蛇コブラはメネス頭巾に描かれている

第4王朝のファラオ・メンカウラー

二女神 右はハトホル女神・左はテーベ地方女神が両脇に立つ

メンティウヘテプ王2世

古代エジプト第11王朝のファラオ

第5王朝期から王の絶対性は崩れ、国内は乱れた

第6王朝期には中央集権派さらに弱体化し、神殿建設は見られない

第7王朝以降は政治経済文化は地方分立の状態になるが、第11王朝期に於いて全国再統一される

この頃からテーベ(今のルクソール)に新様式の美術が蘇る

アンテフ3世の子メンチュヘテプ2世(在位前2007年頃~前1956年頃)は短命だった父の跡を継いだ。即位当初、メンチュヘテプ2世はテーベ以南において政権の地固めに余念がなかった。北にある第10王朝攻略のためである。そして治世14年目、統治に反抗していたアシュートが、大規模な反乱を起こした。絶体絶命に陥ったメンチュヘテプ2世は、これを千載一遇の大チャンスととらえた。メンチュヘテプ2世は、大規模なヌビア人軍団をも雇用して総力戦体制を固めると、北部への遠征に出発した。ティニスやアシュートは降伏し、第10王朝は滅亡した。「二つの土地の統一者」に改め、統一という大事業をなし遂げた。手始めに、デンデラやアビュドスなど、荒れ放題だった神殿などが、つぎつぎと再建されていった。シナイ半島における石材の採掘作業が再開されたのは、第6王朝のとき以来である。建造物の中でも圧巻なのは、彼が自分のために造らせた、デイル・エル・バハリのメンチュヘテプ2世葬祭殿である。すぐ隣にある第18王朝のハトシェプスト女王葬祭殿と並んでも、規模が違うだけで造りに遜色がみられない。メンチュヘテプ2世は没したのちここに葬られ、彼に忠誠を尽くした廷臣たちもまた、王のかたわらに埋葬された。

第19王朝に権勢を誇ったラムセス2世

第13王朝時代には再び内乱状態に陥り、アジアのセム系異民族・ヒクソスに占領される(15,16王朝)

難を逃れたテーベに蘇った第17王朝末期の王はヒクソスを国外に追放

以降イアフメスを祖とする第18王朝から第20王朝に於いてエジプト史上最も繁栄する

ルクソールの王家の谷には、この時代のファラオが眠っている ホルス神に守られた幼少期のラムセス2世

指をくわえたラムセス2世像は、頭の円盤がラー、子供がメス、手に持つ草がエス、つまりラメセスを表している

初代エジプト考古局長・オーギュスト・マリエットはヌビアからアレクサンドリア迄の広範囲を発掘し、メイドゥームにて発見した

マリエットは精力的に発掘活動を行ったが、それ以上に評価できるのはエジプト文化財の海外流出を制したところにある

エジプト文化財の海外流出はローマ時代までさかのぼる

ローマのポポロ広場やサン・ジョパンニ広場にはエジプト神殿から持ち出されたオベリスクがある

クレオパトラ女王が敗れるとエジプトはローマに併合され、ヨーロッパ各地にイシス信仰が広まった

ローマ人はイシス女神の為に神殿を建築し、それを飾るために古代エジプトのモニュメントが略奪された

イスタンブールにはカルナック神殿のトトメス3世オベリスクがある

中世になるとヨーロッパ人は古代文明に興味はなくなり、ミイラが墓から持ち出されて高価で取引された

その後再びエジプト古代文明がヨーロッパで脚光を浴びたのはナポレオンのエジプト遠征がきっかけとなった

彼は軍隊とともに学術調査団を同行しエジプトの広範な現地探査を実施し、それがエジプトエジプト研究の端緒を発した

ラーヘテプとネフェルト夫妻の像(紀元前2686年頃 – 紀元前2185年前後)

ラーヘテプはクフ王の異母兄弟

村長・カーアペルの像(紀元前2686年頃 – 紀元前2185年前後)

初代エジプト考古局長・マリエットはヌビアからアレクサンドリア迄の広範囲を発掘し、サッカラにて発見した

ハトホル礼拝堂

ハトシェプスト女王と雌牛の腹の下で乳を飲むトゥトモセ(トトメス)3世が描かれている

ミイラ室のミイラは撮影禁止 これは撮影OK