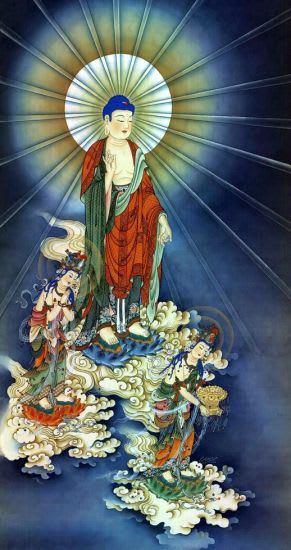

【無上処経】

「如是我聞(にょぜがもん)

一時仏在(いちじぶつざい)

舎衛国祇樹給孤独園(しゃえいこくぎじゅきゅうこどくえん)

爾時世尊告諸比丘(じじせそんしょびく)

有三無上処(ゆうさんむじょうしょ) 汝等諦聴(じょとうていちょう)

当為汝説(とういじょせつ) 諸比丘白仏(しょびくびゃくぶつ)

唯然受教(ゆいぜんじゅきょう) 仏告比丘(ぶっこくびく)

三無上処者(さんむじょうしょしゃ) 一仏無上処(いちぶつむじょうしょ)

二法無上処(にほうむじょうしょ) 三僧無上処(さんそうむじょうしょ)

若諸衆生(じゃくしょしゅじょう)

両足四足無足多足(りょうそくしそくむそくたそく)

若色無色(じゃくしきむしき) 想無想(そうむそう)

非想非無想(ひそうひむそう)

如来于中説無上処(にょらいうちゅうせつむじょうしょ)

諸比丘(しょびく)

若有衆生能于仏無上処(じゃくゆうしゅじょうのううぶつむじょうしょ)

起信向心者(きしんこうしんしゃ) 于天人中(うてんじんちゅう)

得無上果報(とくむじょうかほう) 諸比丘(しょびく)

是名初無上処(ぜめいしょむじょうしょ) 復次処比丘(ふくじしょびく)

于有為無為色無色法離欲法(うゆういむいしきむしきほうりほつほう)

為無上処(いむじょうしょ) 諸比丘(しょびく)

若有衆生(じゃくゆうしゅじょう)

能于此法無上処(のううしほうむじょうしょ)

起信向心者(きしんこうしんしゃ)

于天人中(うてんじんちゅう) 得無上果報(とくむじょうかほう)

諸比丘(しょびく) 是名第二無上処(ぜめいだいにむじょうしょ)

復次諸比丘(ふくじしょびく) 僧無上処者(そうむじょうしょしゃ)

若僧若群若叢聚若徒衆中(じゃくそうじゃくぐんそうじゅじゃくとしゅうちゅう)

如来弟子僧(にょらいでしそう) 為無上処(いむじょうしょ)

諸比丘(しょびく) 若有衆生(じゃくゆうしゅじょう)

能于此僧無上処(のううしそうむじょうしょ)

起信向心者(きしんこうしんしゃ)

于天人中(うてんじんちゅう) 得無上果報(とくむじょうかほう)

是名三無上処(ぜめいさんむじょうしょ)

時諸比丘(じしょびく) 聞仏所説(ぶんぶつしょせつ)

歓喜奉行(かんきぶぎょう)。」

建物の中の空気はひんやりしていた

五銭払って閲覧表を受け取り

カード箱の前にいってカードを繰った

ドストエフスキーとか

多喜二だとか

有三だとか

厖大なカードの中から

自分を探し 自分に遭いたいと考えた

窓の外には蝉の声が降っていた

八月は輝いていたが 中庭を見ると

欅の大木が鬱蒼と暗い陰を落としていた

なぜか自分のせかいを暗示しているように

思った

その頃はもっぱら活字の信奉者だった

自分を確率できるものが活字の中に匿され

ていると信じていた

伝票を渡し 本が手元へくるのを待つ間

本を探すために木の階段をせわしなく駆ける

舘員の跫音が

ふしぎなリズムで耳朶を打つ

その響きの中に自分達の青春が

混濁しながら刻まれていくのだと思った

あれから五十年経つ

ぼくは老いた羊みたいな姿になっている

その格好で゛図書館へいく

窓ぎわへ掛けると昔と同じように蝉の声が

降っている

建物は新しく変っていて本は開架式だ

階段を駆ける館員の跫音のリズムなど

聞くよしもない

時間をもてあます年寄りが多いというが

そうだろうか

まわりに掛けている年寄りを見ると

しわぶきのために老眼鏡をこするように

すくいあげながら

妙に熱心に頁を凝視している

どうやら冥府にいくのに必要な文字を

探しているという眼つきだ

しかしそんな文字が見つかってたまるか

誰しも探しあぐねてきた文字ではないか

ぼくはまだこれまでに さんな文字を手に

入れたという人物の

うまい話を聞いたためしがない

相変わらず蝉の声が降っている

詩画工房 詩集 指 小島禄琅ヨリ

|・)…

現在の日本のお経の本を見ると、

経文をそのまま読誦できるような本は非常に少なく、

経文の解説書のような本が圧倒的に多くて、

経文に直接触れて味わいたいと望む人や

経文を読誦して功徳を転じたいと欲する人には

充分ではなさそうに感じられるばい|・)

またそういう 経の解説書が氾濫してしまうと、

その人の中で 経文が独自に消化されるプロセスが

得にくくなるように思われ、

逆に解釈を押し付けてしまったり

解釈の幅やイメージを狭めてしまう恐れもあって、

そういう本の一部は 無料のブログででも

掲載したら済むのではないかとさえ

感じられた事もあったり|・)…

お経には

比丘が森で自死しようとしている人を止めて

その人を開眼させたという話しのものがあるとか、

例え経文に功徳を認めない人であっても、

昨今の内容の薄い エッセー風な本などより

遥かに得られる所がありそうな気がするばい。

それはそれでビューテフルでイインジャナイ。

呪文にしても祝詞にしても経文賛美歌

サイモンにしても、カジリはすべて言葉

ことば 言葉

漢字平平仮名カタカナアルファベット

文字の組み合わせと発音そして発声

阿頼耶識は潜在意識・・・・・・・・・・・酔って

原理は玄理・・・・Don't worry worry

以下こぴぺ 感謝 もーみん風

般若心経HOME > 文献資料室 > 経文 般若心経(はんにゃしんぎょう)(全文)

摩訶般若波羅蜜多心経

摩訶般若波羅蜜多心経 まかはんにゃはらみつたしんぎょう

観自在菩薩 かんじざいぼさつ

行深般若波羅蜜多時 ぎょうじんはんにゃはらみったじ

照見五蘊皆空 しょうけんごおんかいくう

度一切苦厄 舎利子 どいっさいくやく しゃりし

色不異空 空不異色 しきふいくう くうふいしき

色即是空 空即是色 しきそくぜくう くうそくぜしき

受想行識 じゅそうぎょうしき

亦復如是 舎利子 やくぶうにょぜ しゃりし

是諸法空相 ぜしょほうくうそう

不生不滅 不垢不浄 ふしょうふめつ ふくふじょう

不増不減 是故空中 ふぞうふげん ぜこくうちゅう

無色無受想行識 むしきむじゅそうぎょうしき

無眼耳鼻舌身意 むげんにびぜつしんい

無色声香味触法 むしきしょうこうみそくほう

無眼界乃至 むげんかいないし

無意識界 むいしきかい

無無明亦無無明尽 むむみょうやくむむみょうじん

乃至無老死 ないしむろうし

亦無老死尽 やくむろうしじん

無苦集滅道 むくしゅうめつどう

無智亦無得 むちやくむとく

以無所得故 菩提薩唾 いむしょとくこ ぼだいさつた

依般若波羅蜜多故 えはんにゃはらみつたこ

心無圭疑 無圭疑 しんむけげ むけげ

故無 有恐怖 こむ うくうふ

遠離一切顛倒夢想 おんりいっさいてんどうむそう

究竟 涅槃 くきょう ねはん

三世諸仏 さんぜしょぶつ

依般若波羅蜜多故 えはんにゃはらみつたこ

得阿耨多羅 とくあのくたら

三貌三菩提 さんみゃくさんぼだい

故知般若波羅蜜多 こちはんにゃはらみつた

是大神咒 是大明咒 ぜだいじんしゅ ぜだいみょうしゅ

是無上咒 是無等等咒 ぜむじょうしゅ ぜむとうどうしゅ

能除一切苦 のうじょいっさいく

真実 不虚 故説 しんじつ ふこ こせつ

般若波羅蜜多咒 はんにゃはらみつたしゅ

即説咒曰 羯諦 羯諦 そくせつしゅわつ ぎゃあてい ぎゃあてい

波羅羯諦 はらぎゃあてい

波羅僧羯諦 はらそうぎゃあてい

菩提娑婆訶 ぼじいそわか

般若心経 はんにゃしんぎょう

般若心経:262字の短い教典で、般若経(大般若波羅蜜多経)の心髄を簡潔に説いたもの。正式には摩訶般若波羅蜜多心経という。

摩訶:梵語。【仏】大きいさま。多いさま。すぐれたさま。

般若:梵語。智慧。【仏】明確に識別する能力。最高の真理の認識。

波羅蜜多:梵語。波羅蜜。【仏】宗教理想を実現するための実践修行。完成・熟達・通暁という意であるが、現実界(生死輪廻)の此岸から理想界(涅槃)の彼岸に到達すると解釈し、到彼岸・度彼岸・度と訳される。とくに大乗仏教で強調される。

観自在:【仏】諸法を観じることの自由自在なこと。

菩薩:梵語。菩提薩埵、覚有情と訳す。【仏】イ)成道以前の釈迦牟尼仏及び前世のそれをさしている。ロ)仏陀となることを理想として修行するもの。ハ)大乗仏教の論師。例えば竜樹、無着、世親。ニ)仏陀の候補者・代行者。大乗仏教における信仰の対象。観世音・文殊・普賢・地蔵など。

五蘊:梵語。現象界の存在の五種類。色・受・想・行・識の総称で物質と精神の諸要素を収める。色は概念構成、受は感覚・知覚、想は概念構成、行は意志・記憶など、識は純粋意識、蘊は集合体の意。五陰(ごおん)、五衆。

苦厄:苦労と災厄。

舎利:梵語。仏を火葬した骨、または霊骨。戒・定・慧によって生ずるといわれる。仏陀または聖者の遺骨。すべて塔に収めて供養する。仏舎利。

伊色即是空:色とは有形の万物をいい、これらの万物はすべて因縁の所生で、その本性は実有のものでないから、空であるとの意。

如是:【仏】「かくの如き」という意。所信の法が理にかなうこと。能心の心が疑いないことを示すこと。

無明:梵語。【仏】三感の一。邪見・妄執のために、一切諸法の真理にくらいこと。真如に対する無智。煩悩。不覚。

究竟:物事のきわまったところ。終極。ひっきょう。

涅槃:梵語。吹き消す事、消滅の意。【仏】煩悩を滅却して絶対自由となった状態。これを虚無の状態と見る説と永遠の至福と見る説がある。

三世:【仏】過去・現在・未来。また、前世・現世・来世。

阿耨多羅三貌三菩提:無上正遍智・無上正等正覚・無上正真道と訳す。最高真理を悟った仏陀の境地。

多羅:梵語。多羅樹の略。波多羅(はたら)の略。銀・白銅などで造った扁平な鉢。誕生仏の像を置き、香湯を濯ぐなどに用いる器。三貌三菩提:梵語。等正覚・正遍智と訳す。阿耨多羅三貌三菩提の略。

咒:【仏】陀羅尼。真言。神呪。

娑婆訶:梵語。円満・成就などと訳す。真言陀羅尼の終りにつける語。功徳あれ、成就あれなどの意。

|・)…

現在「ドルイド教」と謂うと

古代の迷信的邪教の代名詞のようになっているけれど、

もみの推測では

ドルイド教は最初

魔女の道のように 一種の仙道だった、

それが時代を経て 色んなものが混入していったりで

迷信的邪教の様相を呈するようになったと思われるばい。

ドルイド教の呪歌もやがて失われてゆき、

そのかすかなエッセンスが

有名な「マザーグース」に残されているとされていて、

歌や詩や経の中に神秘的なものを感じられないと、

呪文は使いこなせなさそう|・)…