久しぶりに、個人制作の進捗具合を報告いたします。

私は同人で巨大ヒロインの活躍する(デジタル漫画)を制作中です。

現在、第2話の準備に取りかかっているところです。

この第2話の制作に入る直前、困ったことに私はスランプに突入しました。

理由は、3Dで漫画を作ることが予想以上にしんどかったことです。

作業量がそれだけ多すぎたのです。

なぜ、そうなったのか……?

まず物語を大作(いわゆる大河ドラマ級)の内容に企画してしまったため、登場人物の数がハンパなく増えてしまったのです。

メインキャラ、サブキャラ、脇役、エキストラ……すごい数です。

さらに巨大ヒロインが大都市で戦うわけですから、3Dの大道具から小道具まで、こちらも物量が凄まじい……そんなの最初にわかっていたことなのに、「好きな事なら乗り越えられる!」と、無謀にも根性論に逃げてしまっていました……。

本当は、登場人物も少なくて短編サイズのお話から始めれば良かったのです。

しかし、もう遅い。

船出してしまった以上、どうにかして完成に漕ぎ着けたい……そう思って第1話を作っていたのですが、作った直後に、まだまだ先は長いというハードルの高さを実感してしまい、もう制作から逃げたくなった……という精神的な弱さを露呈してしまいました。

おかげで2話の制作は遅れに遅れ、約3ヶ月ほど制作から逃げていた時間を過ごしました。

最近になって、ようやく心の乱れも落ち着き、早く完成させなくてもいいんだと自分に言い聞かせ、制作に戻ってくることが出来ました。

スランプを克服するというのは、やっぱり時間が必要ですね。

時間が解決してくれる……制作から離れて、他のことに夢中になって忘れる、そういう時間を自分に与えるのが一番なのでしょう。

これからの私は、偶然このブログや作品の存在を見つけてくれた方に、「3Dがヘタだけど……でも、なかなか頑張って作ってるじゃん」と、感心してもらうことを目標にして作っていこうと思います。

つまり「うまくなること」や「早く完成させること」を目標にせず、むしろ「ヘタなりに工夫して頑張ってる」「ヘタだけど、いい味出してる」といった方向でのプラス評価をもらえるよう、再びエネルギーをチャージしていこうと考えています。

というわけで第2話の制作です。

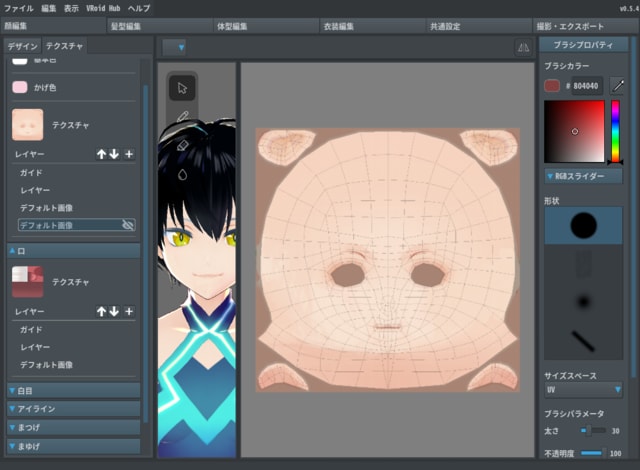

キャラの直しや新キャラの制作中ですが……新キャラについては、VRoidというソフトが登場してくれたことで、だいぶ助かりました。

モデリングなどが省けたからです。

そして現在は、脇役キャラの制作に取りかかっています。

いま制作中の脇役キャラは、テレビ局の報道スタッフたちです。

報道のヘリコプターから、都市を破壊する怪獣の様子をテレビ中継する役どころです。

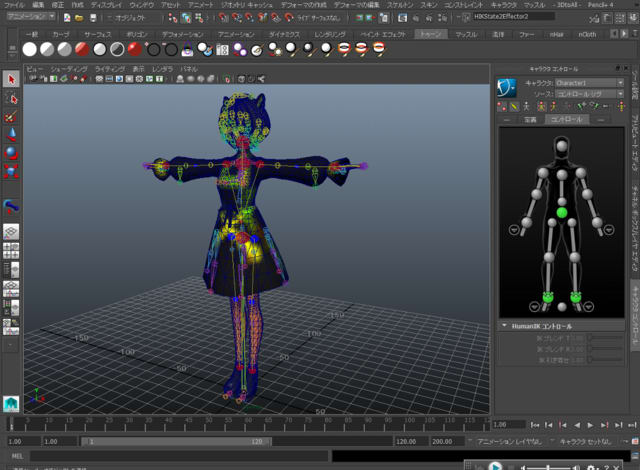

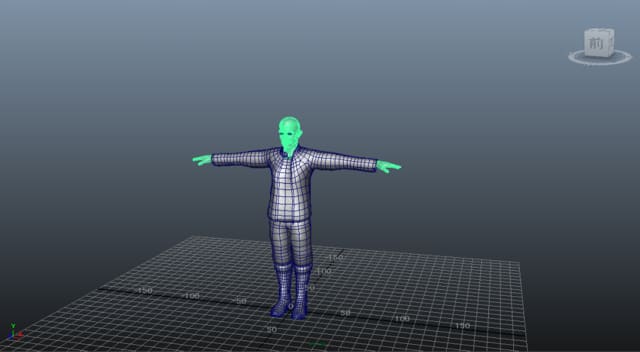

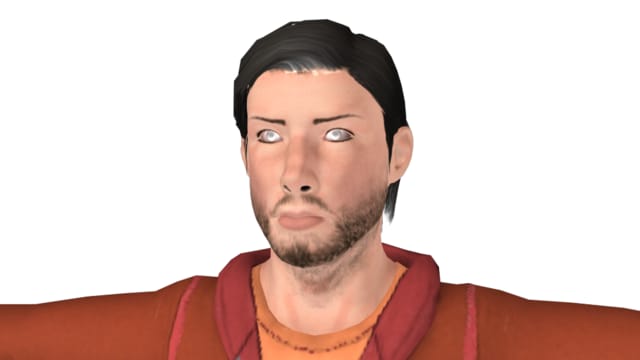

というわけで、これが報道ヘリの操縦士の3Dモデルです。

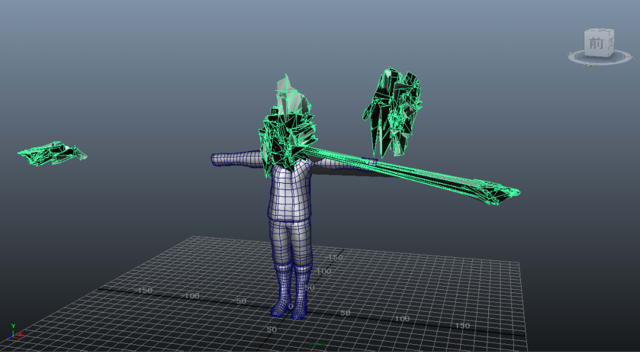

このキャラに、表情の変化をつけるブレンドシェイプの設定を適用したところ、久しぶりに以下のエラーに遭遇しました。

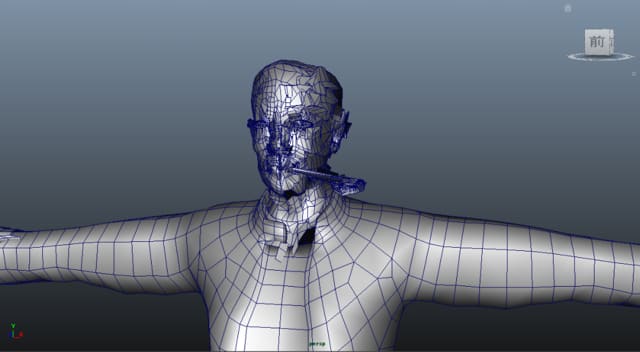

お? 表情が変わって…………

あれれ? 顔が崩壊し始めました???

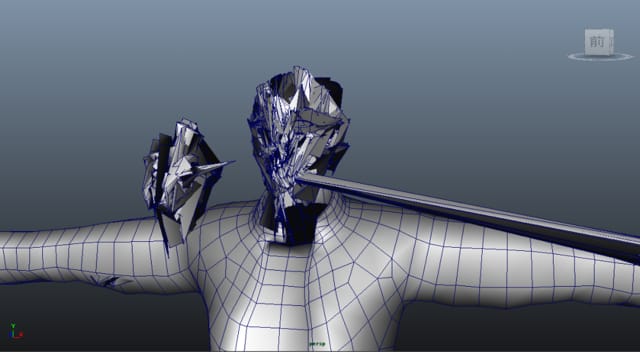

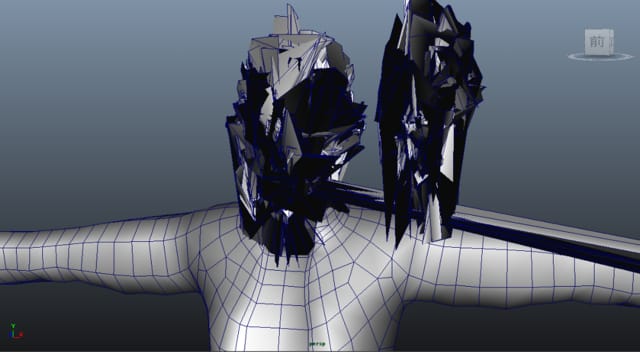

うはっ……どんどん壊れていきますよ?

そして、ついに顔が爆発……!!!

遠くから観ると、こうなっていました。

ホラーですね……。

これはホラーのシーンなら使えそうです。

人間に化けていた宇宙人が正体を現わすシーンとかに行けそうですね。

……で、これはどうして爆発するのかについてですが、原因は頂点番号が狂ってしまったからと言えます。

ポリゴンには四角いポリゴンを繋いでいる頂点というものがあります。縦の線と横の線が交差しているポイントのことですね。

表情を変える機能は、この頂点の位置情報を記憶して、Aのビフォー顔(無表情のデフォルト顔)からBのアフター顔(表情の付いた表情顔)の違いを自由に行き来させてくれるものなのです。

で、この頂点にはそれぞれ番号が振られてあって、同じ番号の頂点がどのくらい移動したかをチェックしているのです。

ですが……この大事な頂点番号が、他のソフト間とのエクスポートやインポートをしたときに、何らかのエラーで番号がガラリと変わっちゃうときがあるんですね。

それが顔が崩壊する原因です。

狂った番号を元に戻す作業が必要になるんですが……これが、うまく行かないケースがよくあるんです。

一部だけ元に戻るけど、他の一部は戻らずに爆発するとか……そういう惜しいエラーばっかりになって、数日ほど四苦八苦させられました。

しかし、あきらめずに粘りました。

何か方法はあるはずだと……。

作業を中断して、テレビドラマを観てるときに……ふと、ひらめきました。

そうか!

発想を逆にすればいいんだ!

…って。

やり方としては、こうです。

ビフォーの顔(無表情のデフォルト顔)をたくさん複製して、それらに表情を変えたモデルの頂点の位置情報だけ転送すればいいんだと。

そうすれば、頂点番号はビフォー顔と同じ番号のままなので、ブレンドシェイプもうまく行くのではないかと……そう考えたのです。

そのためのツールは、こちらからダウンロードしました。

【MEL】頂点座標を転送

http://cgjishu.net/blog-entry-196.html

こういったお助けツールがたくさん開発されている、大変ありがたいサイトです。

もうホント感謝、感謝です。

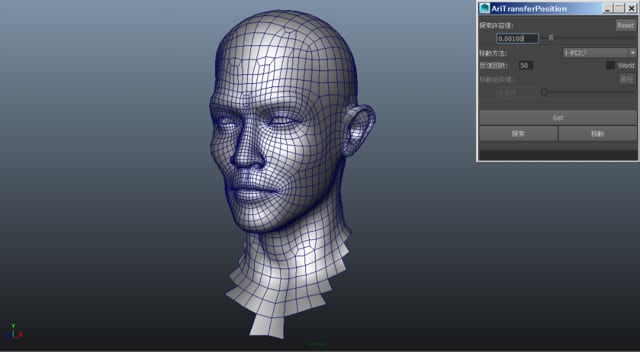

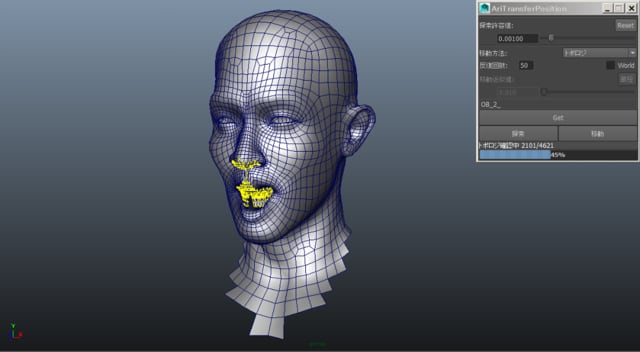

それではこのツールを使って、さっそくやってみました。

まずデフォルト形状の顔パーツを複製して、リネーム。

そして頂点番号が変わってしまった変形後の顔の頂点位置を転送させます。

計算が始まります。どの頂点が動き、どの頂点は移動しないままなのかを確認し、変更させる頂点を絞り込んでいきます。

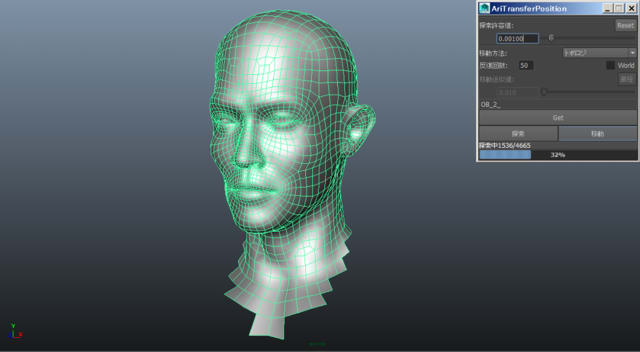

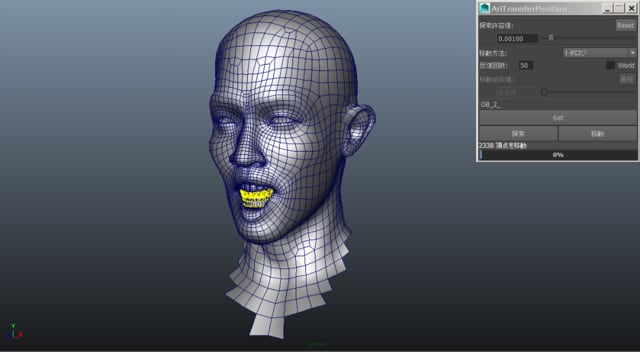

絞り込んだら、移動が始まります。

時間は少しかかりますが、全自動でやってくれるので、黙って見ているだけです。

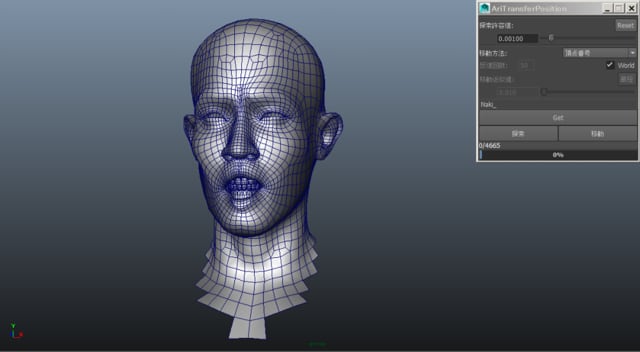

ビフォー顔(無表情のデフォルト顔)から、アフター顔(変化後の表情)へと変わります。

頂点番号が一致していますので、これが正式なモーフデータとなります。

このように、爆発していた顔も元どおりになりました。

解決するまで時間かかりましたけど、途中で妥協せずに良かったと思います。

結果が良ければ「あきらめずに良かった!」と言えますね。

自分勝手な都合のいい言い方で恐縮ですが……(苦笑)。

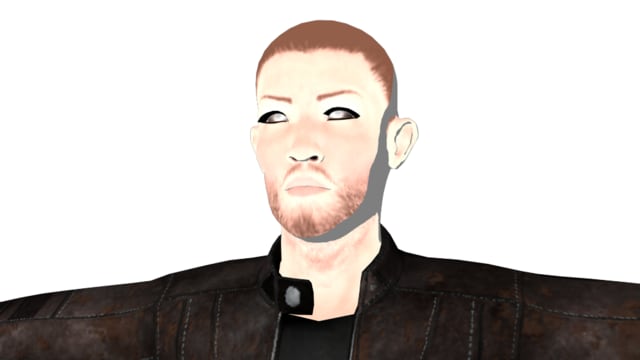

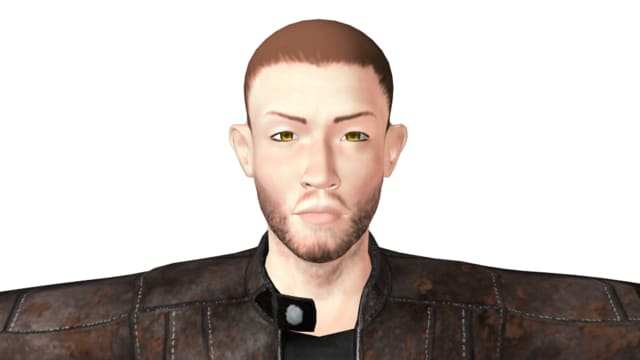

さて、続いては色付け(シェーダーの調整)に入ります。

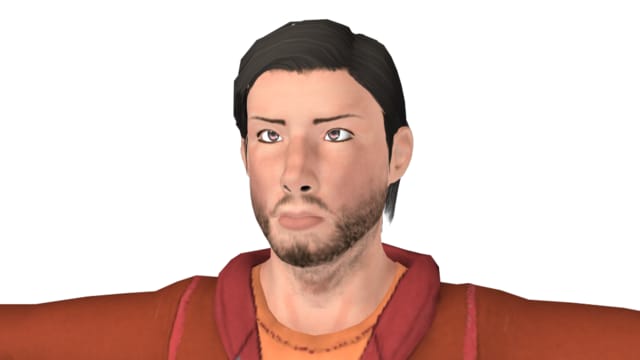

まずは肌の色を当てて、様子を観ます。

肌の色がいい感じになりました。

次に目を入れます。

目の位置もUVを微調整して完成です。

表情もこのとおり、爆発せずにうまくいきました。

帽子を被せて、報道ヘリの操縦士らしくしました。

ちょっと愚連隊っぽいキャラなのは、テレビ局の報道チームで「不良中年たちの愚連隊チーム」という脇に外れたキャラたちにしたかったんですね。

ストーリー上、真面目にやってる奴より、ふざけていい加減にやってる奴らが意外と真相に近づける……というのをやりたかったからなんです。

なので、ちょいワル風なキャラたちなんです。

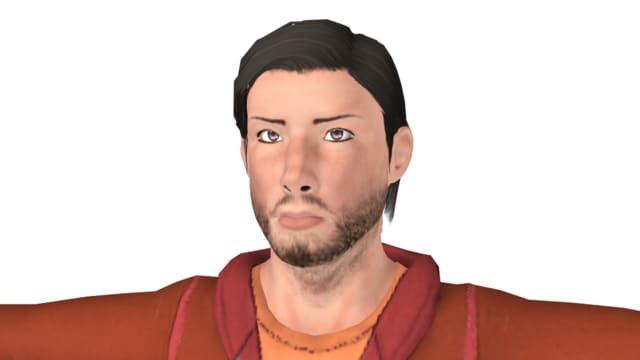

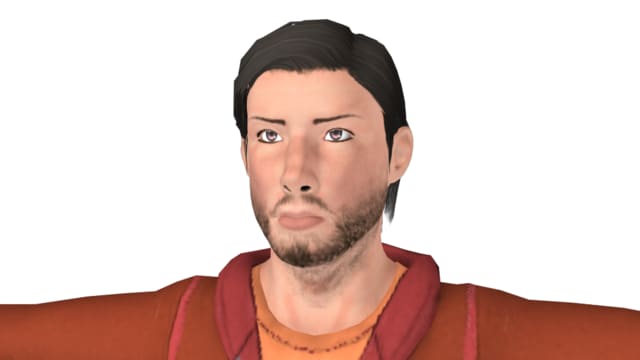

表情の変化も、いくつかテストしてみましたがエラーもなく無事に変化してくれました。

次のキャラに移ります。

次は、テレビカメラを担いでるカメラマンです。

このキャラは、髪のテカリが気になってしまい、それを直そうとして四苦八苦しました。

以下、その調整の詰めがうまく行かず、苦悩している様子をご覧ください(笑)。

原因がわからず、とうとうギブアップ……。

一番マシになったのを使うか、それともあとでレタッチしてしまえばいいかなとテストまでしてみました。

そうだ、塗ってしまえばいいんだ――!

と、思った矢先……。

私は、はたと気づいてしまいました。

もっと単純な原因に……。

なんと!

これはマテリアルを変更すれば、いいだけだったのです!!

ぐああああ~!

そんな初歩的なことに気づかなかったなんて~!

ベテランでも、よくあることです。初歩的なことを見落とす、なんてことが……。

人間、誰しも忘れてたという、うっかりさんはあるのです。

そう――たまに、あるのです!

そう思って、自分を慰めるしかありません。

もしも、こんな初歩的なミスを3Dの職場でやらかしてしまったのなら、できるだけオーバーに嘆いてしまって、後輩や若い人たちからの失笑を買うようにしましょう。

オーバーな演技が面白ければ許してくれるはずです……(たぶん)。

というわけで、マテリアルも変更して、髪の不自然なテカリも直りました!

良かった良かった、うまく行きましたよ~。

ホッとしました~!

続いては、報道局の愚連隊のリーダーであるディレクターの3Dモデルです。

さすがに3体目になると、エラーも克服しているために早く進みます。

カメラマンさんも目を入れて、セミリアルトゥーンのキャラに仕上げます。

最初は青色の目にしてみたんですが、外国人らしさが強まったので変更し、日本人っぽくしてみました。

外国人も働いているという未来の日本が舞台設定なのですが、まだ人種的には混沌としていない社会ということで進めようと思っています。

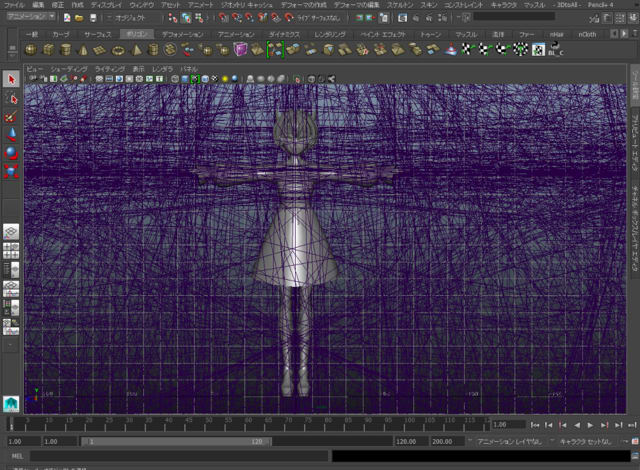

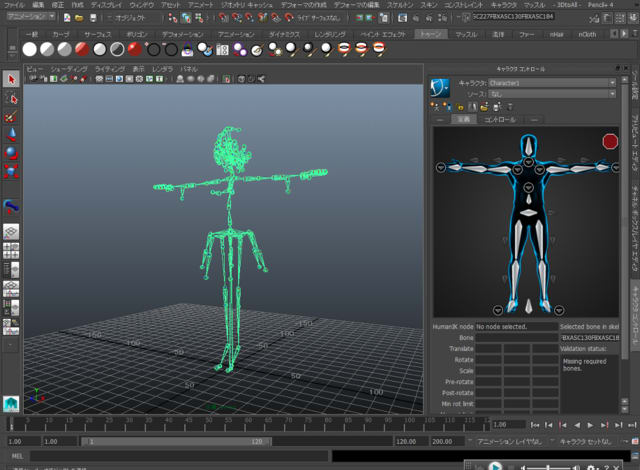

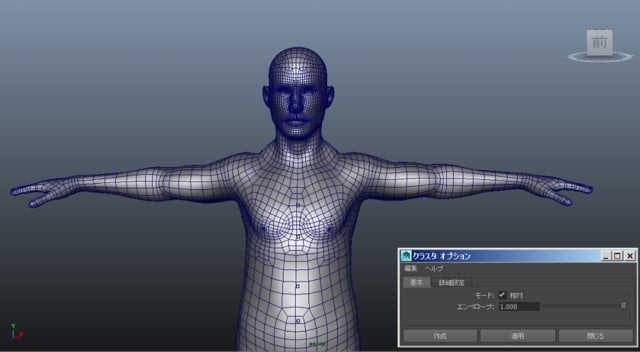

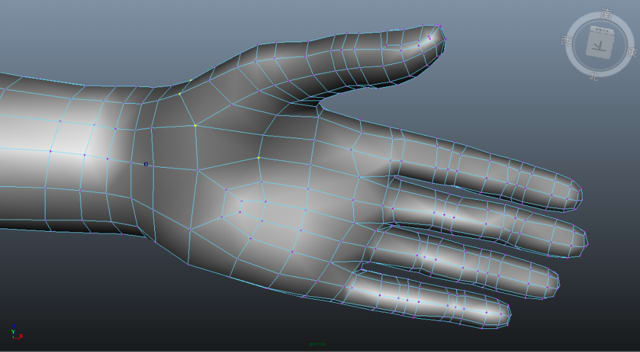

続いてはボーン入れです。

脇役キャラなので、体はほぼ流用です。

なので、スケルトンやリグも一体だけ作って、あとは流用しちゃおうと考えています。

たくさんのキャラを出すので、こういったところは効率化しないといけませんね……。

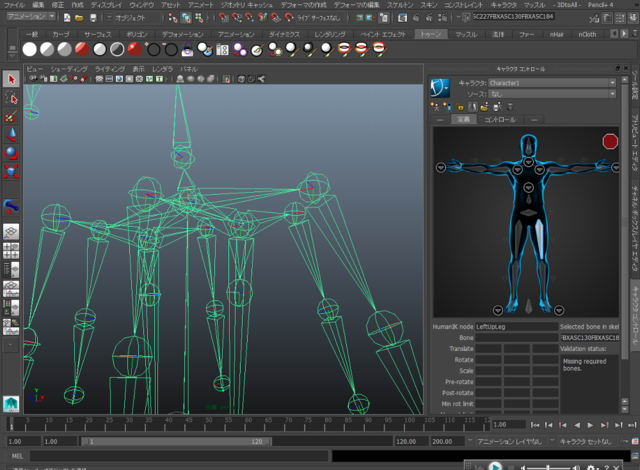

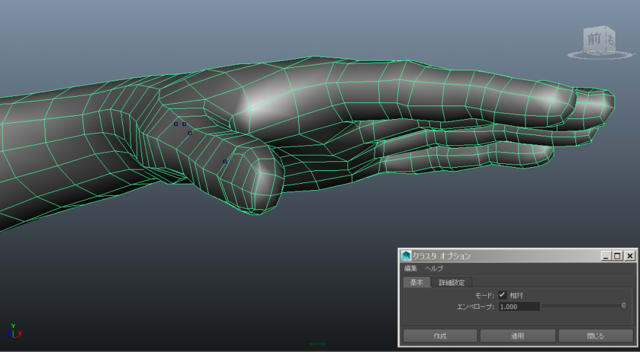

というわけで、ボーン入れなのですが、私は最初に間接位置を決めてしまいます。

理由は、意外と迷わずに済んで早いからです。

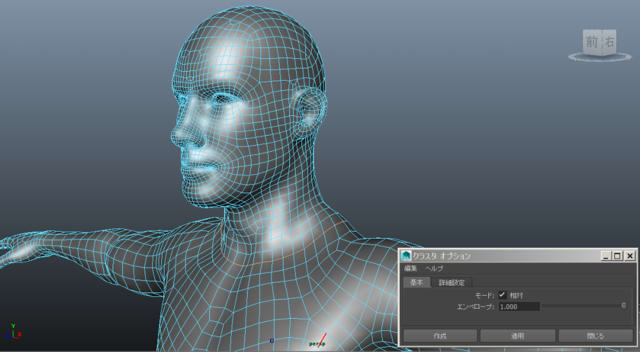

まずはボディのオブジェクトをコピーします。

そのコピーした複製のオブジェクトは使い捨てにするつもりで、間接位置のポイントを決めるクラスタを埋め込んでいきます。

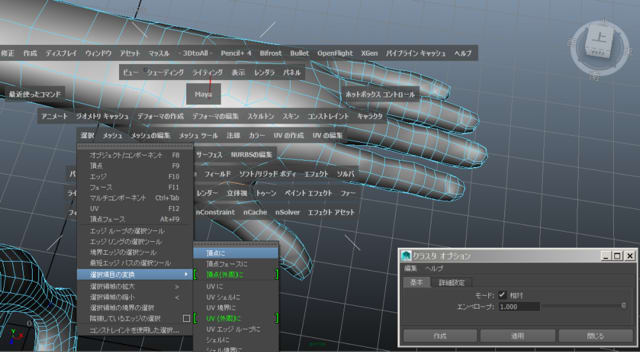

まずはエッジモードで、間接を入れたいラインをループ選択します。

スペースキーを押してサブメニューを出して、「選択」⇒「選択項目の変換」⇒「頂点に」(Maya2015でのコマンド操作)をクリックします。

すると、エッジループで選択したエッジラインが頂点の輪に変わります。

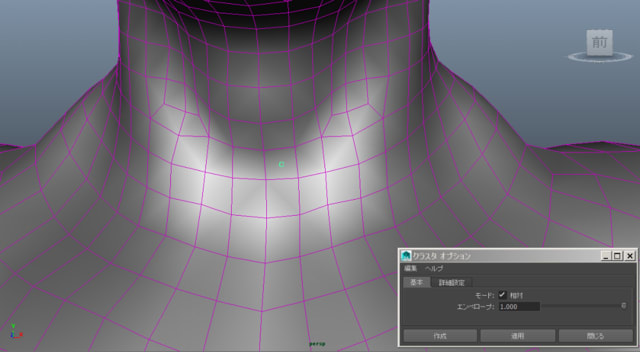

そしたら「クラスタ」を適用です。

クラスタは頂点で囲んだ中央にポイントを自動で作ってくれるので、間接位置を決めやすいのです。

この「C」と表示されているマークがクラスタです。

ボーンを作るとき、このCにボーンのジョイントをスナップさせていけば、早く間接位置にたどり着けるというわけです。

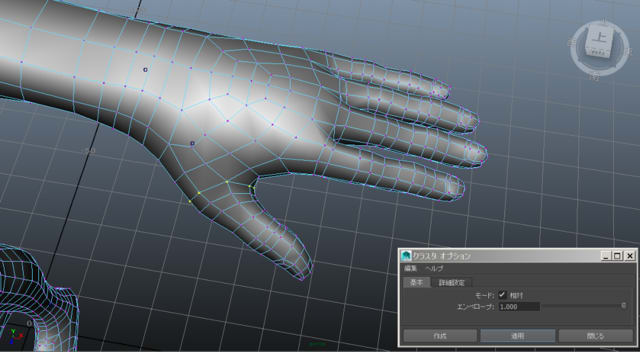

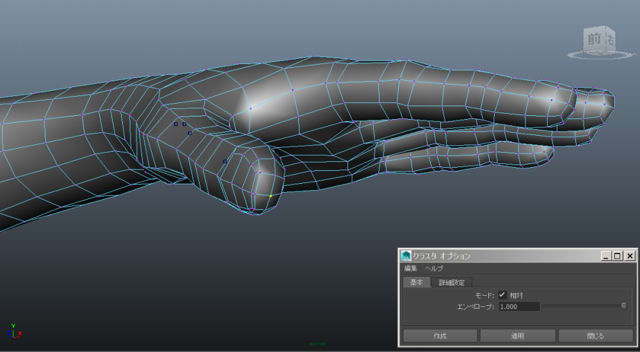

ボディのオブジェクトを非表示にしてみると、クラスタが並んでいます。ボーンのジョイントをこれにスナップしていけばいいだけです。

いちいちカメラをブンブン回して、ボーンの間接位置が正しいかどうかを確認しなくて済みます。

中にはエッジループを取りづらい箇所もあります。

そういう場合は、頂点をひとつずつクリックしていきます。

もし円を描けない場合は、半円でもOKです。

このように半周だけでも頂点を選択します。

たとえ半周でも、クラスタはいい位置にポイントを打ってくれます。

もちろんリング状に繋がる部分では、エッジモードにして、エッジループ選択をします。

スペースキーを押してサブメニューを出して、「選択」⇒「選択項目の変換」⇒「頂点に」(Maya2015でのコマンド操作)をクリックします。

頂点の状態でリング状に選択できたら、クラスタを適用します。

「C」のポイントが、間接位置に配置されました。

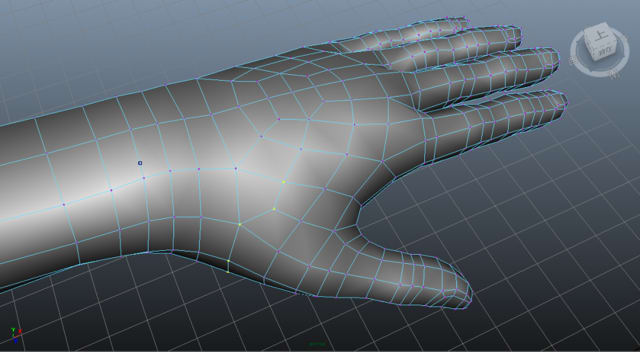

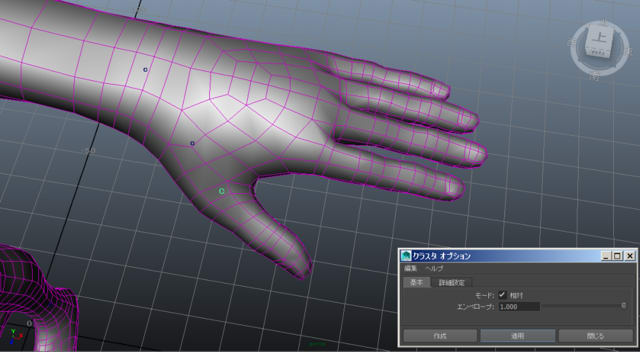

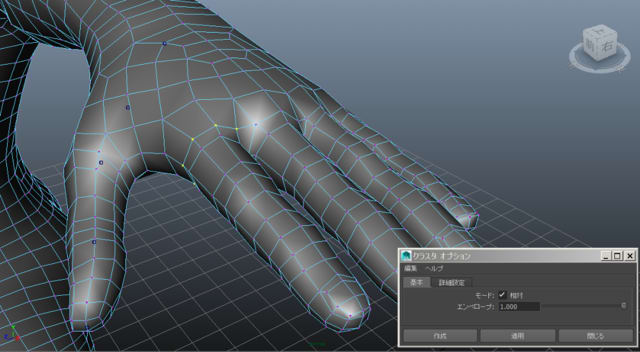

指の先については、頂点をひとつだけ選択します。

このように頂点をひとつだけ選択しました。

クラスタを適用すると、そのひとつだけ選んだ頂点の位置にクラスタが打ち込まれます。

このように指先に配置されてあります。

他の指にもクラスタを設定していきます。

今日の作業は以上です。

久しぶりの制作ブログで、大量に書きました。

また機会があれば、こうしたエラーとの格闘ぶりやそれの克服方法、お役立ちツールの紹介、また私の裏ワザ風なやり方などを紹介したいと思っています。

本日は、最後まで読んでくださり、ありがとうございました。