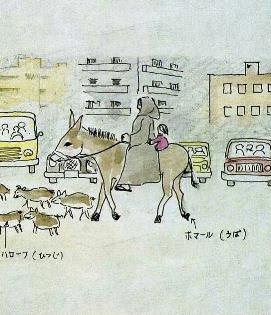

成島信夫氏スケッチ集「カイロにて」より

きのうのサン=サーンスピアノ協奏曲第5番「エジプト風」の続き。

モーツァルトやショパンといった作曲家が短命だったのに対して、サン=サーンスっていう人は1835年生まれで1921年没だそうですので、すいぶん長命であった人です。53歳の時に母親をなくした事をきっかけに旅行に出るようになり、エジプトもその旅行先の一つであったようです。フランス人の彼にとって地中海をはさんだ対岸の地は、まさに「エキゾチック」そのものであったでしょう。大変なお気に入りの地であったようです。61歳の時にこの曲を書いたようですが、私にはかの地のエキゾチックな情景を一つ一つ音符にしていったようにさえ思えます。CDの説明書によれば、「目もくらむような鮮烈なエジプトの夜明け、ナイル渓谷の蛙の鳴き声、ナイル川で小船を漕ぐ男達の歌声を絵画的に音にしたもの」だそうです。

特に第2楽章がいいですね。オケとピアノの華麗な演奏の後にピアノ単独で次のメロディーが流れます。

といってもこれは私が書面で持っている唯一の楽譜なのですが・・・。それ以外にいい旋律たくさんあるのですが、耳コピーするのはちょっと無理です。だけどピアノの旋律が、どこもとっても「エキゾチック」っていう感じです。これ以上はもう聴いてみないとわからない世界ですね。CDは同じフランス人ピアニストによる演奏という事でもあり、写真のシャルル=デュトワ指揮&パスカル=ロジェPのものをお薦めします。サン=サーンスのP協奏曲が全曲入っていますし。

成島信夫氏スケッチ集「カイロにて」より

エキゾチックっていう言葉があります。異国的とか異国情緒のあるさまとかの意味らしいけど、私が過去に訪れたことのある外国の街では、やはりカイロが一番そんな感じでした。まあ一言でいうと、日本とは全然違う雰囲気。朝早く街中に響き渡るコーランの声、家のつくり、街の匂い、どれをとっても「全く違う」と感じたのは私が旅行した中ではこの街だけ。もっとも10年以上前の事なので、今は近代化などでまた変わっているかもしれないけれど・・・。

で、聴くとそんなエキゾチックな雰囲気をふと思い出してしまうのが、このサン=サーンスのピアノ協奏曲第5番です。サン=サーンスっていえば「動物の謝肉祭」ぐらいしか知らなかったけれど、ピアノ協奏曲を聴くようになって、この作曲家の全部で5つのそれを聴いてみたところ、どれもとってもいいので驚きました。いずれ他の曲についても書いてみたいけれど、この5番は「エジプト風」とある副題がぴったりで、大のお気に入りなのです。

ごめんなさい、今日はここまで。旋律の事とか明日また書きます。

ピアノ協奏曲の前回、私が一番華やかだと考えている、メンデルスゾーンの第1番を取り上げました。今回はその対極にくると思えるものです。と言っても華やかの反対語であろう地味という事ではなく、もうちょっと別の事を考えてみたいと思います。

その前回、メンデルスゾーンのこの曲は、自分の調子が50%以上の時に更に景気付けをするものだと申し上げました。この場合の調子というのは精神的なものの事を言います。では50%以下の時に聴くとどうなるか。なんかついていけなくてかえって落ち込んでしまうのです。私自身の経験なのですが、精神的な状態が極端に悪い時は、物事を楽しいとかおもしろいとかそういうふうに思う事が出来なくなります。ですからみんなが楽しく話をして笑っている輪の中にいる事などは、他の人とは逆にものすごく苦痛になります。自分は楽しめない訳ですから。そういった事と共通すると思うのですが、華やかな曲を落ち込んでいる時に聴くのは苦痛なものです。

じゃあそういった時はどういう曲なら聴けるか?という事になるのですが、自分自身のそういう心の状態に対して一緒にいてくれるような曲が良いと思えるわけです。ショパンのピアノ協奏曲第1番はそのような曲だと思います。

ある解説者がこの曲の旋律について「青白い」と表現していました。私もはじめて聴いた時、その表現がぴったりだと思いました。メンデルスゾーンは大変恵まれた環境にあった人のようですが、ショパンは健康面や環境面などに困難な事が多かったようです。この曲を書いた二十歳頃の、友人に宛てた書簡の中に次のようにあるとされます。「新しい協奏曲のアダージョ(第2楽章を指している)はホ長調である。ここでは僕は力強さなどは求めはしなかった。むしろ浪漫的な、静穏な、なかば憂鬱な気持ちで、楽しい無数の追憶を喚起させる場所を眺めるかのような印象を起こさせようとしたのだ。たとえば、美しい春の月明かりの夜のような」。 まあいろいろな事がこの曲の背景にはあるようです。

まあいろいろな事がこの曲の背景にはあるようです。

そういう曲であるわけなんですが、何でもない時にこの曲を聴いていて、「なんと憂鬱な曲なんだ」と思っていただけでした。けれども自分が激しく憂鬱な状態を経験して、その時にこの曲を聴いてみたところ、特に第1楽章がそういう状況の心の琴線にしっかりと共鳴してくれたように思えて、何かとてもありがたかったわけです。まあ私にとっては大変思い出深い曲ではありますね。

その第1楽章の一部の事だけ簡単に触れてみたいのですが、20分以上のこの楽章の最初は延々とオーケストラだけで進行しています。本当にP協奏曲なの?っていう感じです。5分経ったところでやっとピアノが、オケの主題だったのと同じ旋律を弾きだします。本当に青白い月明かりの夜のような旋律が続きます。

細かすぎて耳コピーではとてもじゃないけど途中から聴き取ることが出来なくなるものなのですが、少し後の方で出て来る大好きなピアノの旋律を楽譜にしておきます。不完全ですがそれで今回は終わりにさせていただきます。

ふうーっ、やっぱり音楽を言葉にするのは難しい。でも続けていくつもりです。

昨日の続きです。

メンデルスゾーンのピアノ協奏曲は2つなのですが、私は第1番のほうが好きです。クラシック音楽の作曲家は、モーツァルトやショパンなど早熟な人が多いのですが、メンデルスゾーンもそういう例にたがわず、若い頃に多くの作品を作っています。調べてみたところ、この第1番は22才頃の作品のようです。メンデルスゾーンという人は大変裕福な家で育った人です。そういう事が音楽にも影響を与えているように思えます。この第1番を聴いていると、22才の彼がまさに青春を謳歌しているという雰囲気が伝わってきます。

第1楽章はト短調なのですが、ちっとも短調っていう感じがしません。明るすぎます。オーケストラの旋律もピアノの旋律も、上昇音型ではじまります。「ぼくは今こういうふうに人生をかけ昇っているんだぞ」っていうような感じです。中間部はオケの音もピアノの音も、非常に繊細ではあるけれども飛び跳ねているような感じです。面白いのは最後の部分で、突然ホ短調に転調しているという事です。GmがEmになっちゃうんです。こういうの、何転調っていうんだろう。同主転調とか平行転調っていうのは良く聞くけれど、同主調(GmとGの関係)の平行調(GとEmの関係)へのすっとばし転調。それと第1楽章の終わりがどこなのかが、CDを聴いているだけではわかりません。

そして第2楽章はホ長調、別名E。つまり第1楽章の終わりと第2楽章の関係は同主調。普通、第1楽章と第2楽章っていうのは全く切れてると思うんだけど、このコンチェルトに関しては同主転調のような形でつながっちゃっている。つまりGmの第1楽章とEの第2楽章が、Emのジョイントを介してつながっちゃってるんです。コンサートなんかでは楽章間に少し休みがあって、聴衆の咳払いがそこで入ったりする事もあると思うのだけれど、この曲では休みは入れられないかも。

第2楽章は緩徐楽章で、非常にやわらかい。オケも弦と木管が中心。CDの解説に「春の日ざしを浴びる楽しみを歌うような部分」って書いてあったけれど、的を得ています。青春を謳歌しているメンデルスゾーンが、でもだからといって「あせる事は何もないのさ~」って言っているようです。もし私の想像が当たっているならば、メンデルスゾーンっていう人は小憎らしい男です。

第3楽章は再び華やかになります。この楽章の主題、元気が良くて大好きなので、下手な手書きだけれどUPしておきます。音楽テーマ事典っていう本からの書き写しです。出版社に問い合わせてみたところ、直接スキャンするのはダメという事だったので仕方ありません。

この旋律が、オケとピアノで繰り返し出て来ます。これでもかこれでもかっていう感じです。「ぼくはこれだけ青春を謳歌してるんだ」って、音楽に言われているような気になります。

まあこのコンチェルトは、調子が50パーセント以上の時に、更に景気づけするというものではあると思います。逆に調子が悪い時はこの曲聴いたらだめです。自分との乖離を感じて落ち込んでしまいます。ピアノ協奏曲カテゴリーの次回は、そういう時に聴くと良い曲をご紹介いたします。

最近自分のブログに偏りを感じています。旅行と食べ物の話ばかりです。サブタイトルとして「趣味多きもののブログ」と謳っているのに、看板に偽りありです。ここらで少し軌道修正をすることにします。

実はブログを開設した時に、どうしても取り上げたいと思っていたテーマがありました。それがピアノ協奏曲なのです。実は私は大のピアノ協奏曲マニアなのです。クラシックのジャンルに属するピアノ協奏曲であれば、かなりマニアックと思われるものまで聴きまくっています。なぜそんなに好きなのか。元々クラシック音楽はまあまあ好きなのですが、やはりオーケストラの荘厳さと、ピアノ曲の華麗さがドッキングしているところに魅力を感じるのかもしれません。或いはオーケストラを男性的とするなら、ピアノの旋律は女性的であり、その2つが調和されている世界と表現してもいいかもしれません。ジェンダーの区別をする事はあまり好きではありませんが、例えとしてはそういう事は言っても良いのではと思います。

ただ、音の世界をブログのような言葉の世界に持ってくるというのは、とても難しい事だと思います。ここのこの旋律がこういう風にいいなんて自分では書いても、他の人が読んでもピンとこないでしょう。韓国歌謡については取り上げていますが、それはメロディーの問題よりも、歌詞についてあれこれ書けるから書きやすいわけです。実は私は歌では他にも好きなジャンルがあります。ロシア民謡・ドイツ歌曲・イスラエル民謡です。しかしこの3つを紹介するには、言葉の面で今の私にはいたらなさがあります。私の夢は、この三つの言語を、会話ができるようにまでとは言いませんが、歌を理解するぐらいまでには習得したいという事です。

ピアノ協奏曲を紹介する場合はそういう事は必要ありませんが、旋律の世界を言葉にするという事では、別の意味の難しさがあると思います。でも挑戦してみようと思います。やってみることによって拓けていく事もあります。その意味ではロシア民謡・ドイツ歌曲・イスラエル民謡についてもいずれ挑戦してみようと思います。

さて、ピアノ協奏曲の出発式はメンデルスゾーンを取り上げます。あまり大きな理由は無いのですが。この作曲家の曲を一言で表現すると「華やか」という事が言えるかもしれません。メンデルスゾーンの結婚行進曲は良く知られています。♪ドーーシー♯ファ ラソファレ ドーシドシドレーソレ ミードミソ㊤ドミソ っていうあれです。

結婚行進曲といってもいろいろなものがあることはあるのですが、実際の結婚式で良く使われるのは、新婦入場がワーグナー、新郎新婦退場がメンデルスゾーンなんだと思います。新郎新婦退場は二人の新しい旅発ちを意味しているといわれますから、人生における最も華やかな場面に最もふさわしい曲で二人を送ってあげたいという事になるでしょう。その曲として最も用いられるのがこの人の曲であるという事に、すべてが象徴されているようにも思えます。

ピアノ協奏曲も例外ではありません。メンデルスゾーンのピアノ協奏曲は2つありますが、両方とも大変華やかです。

ここまで来て疲れてしまいました。内容に入らないうちにダウンです。続きは明日書きます。